夏休み明け、子供たちは元気に2学期の学校生活をスタートさせました。

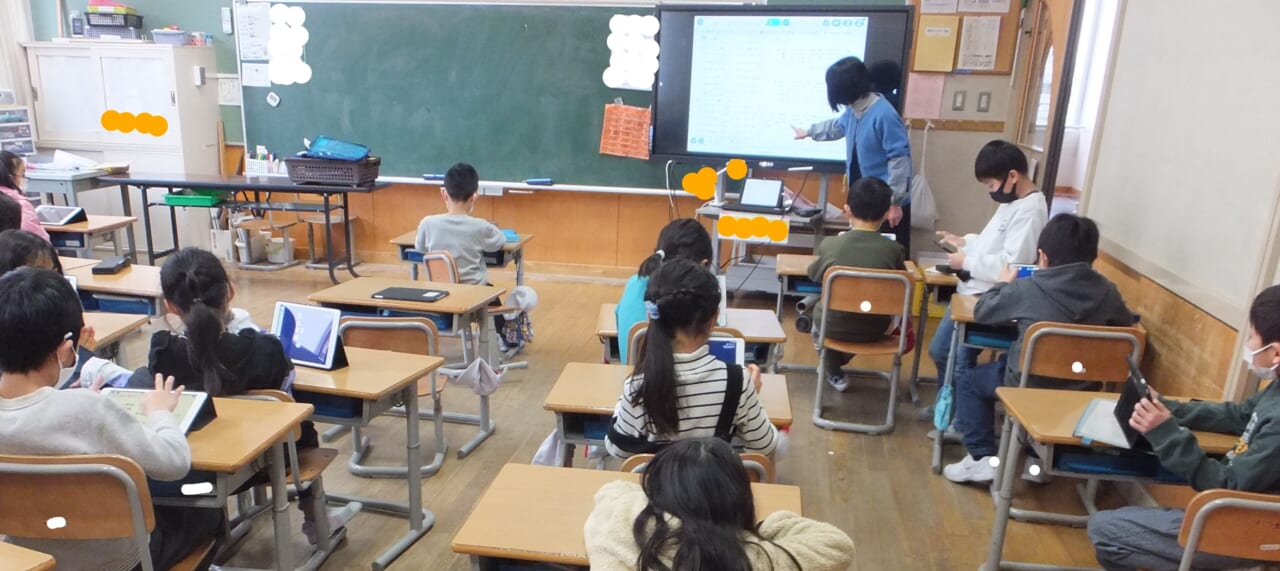

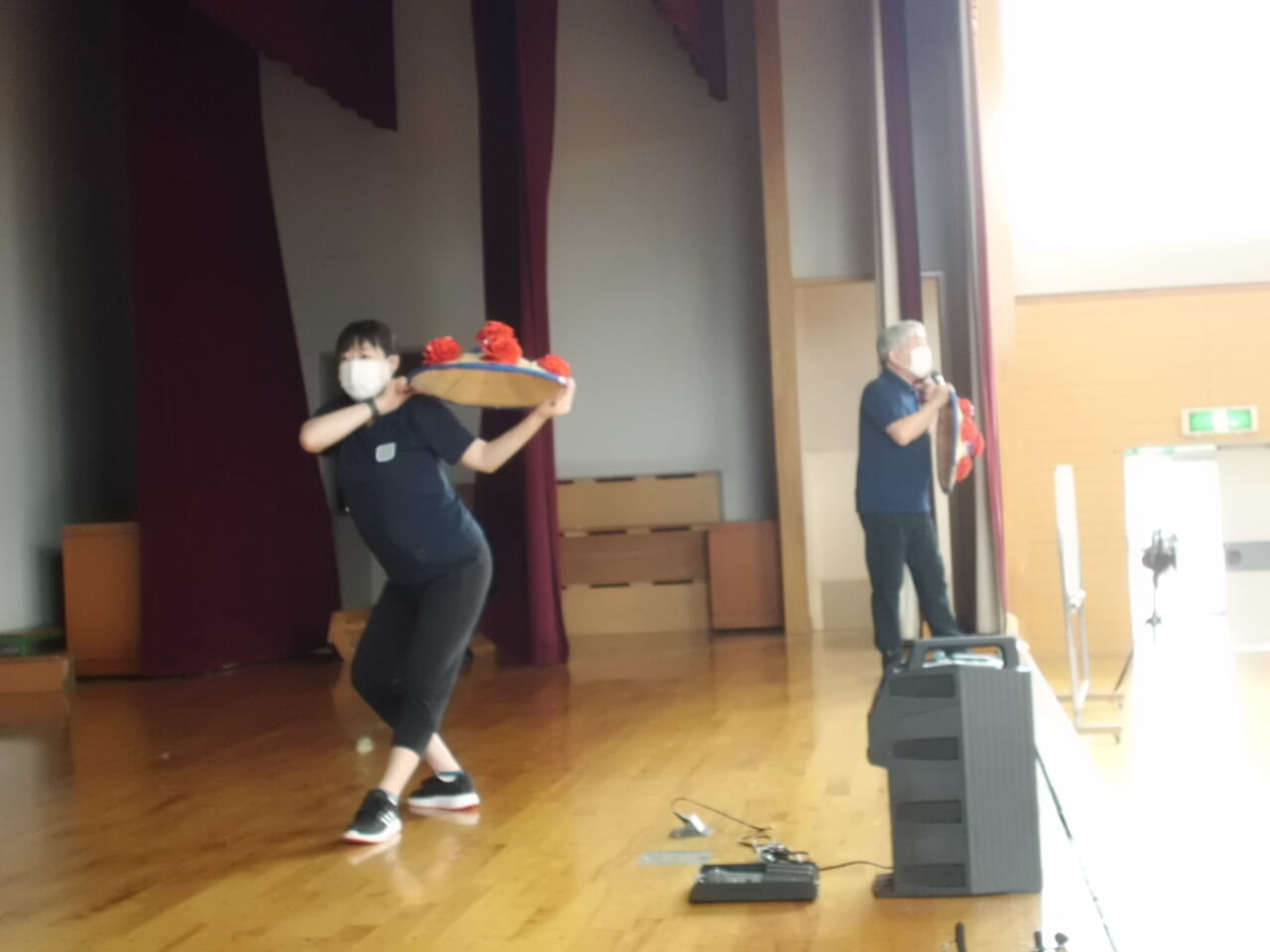

今、校内では9月21日(水)の全校花笠踊りに向けて、学年ごとに花笠練習に取り組んでいます。先日は、「正調花笠踊り」の先生方に来ていただいて、1・2年生の花笠練習会を行いました。夏休みの宿題でタブレットの動画を見ながら練習に取り組んできましたが、先生たちと一緒に踊ると、姿勢も一つ一つの動作もビシッと決まります。

3・4年生が躍る「安久戸流」、「トビナミ」は豪快な笠回しが見どころです。

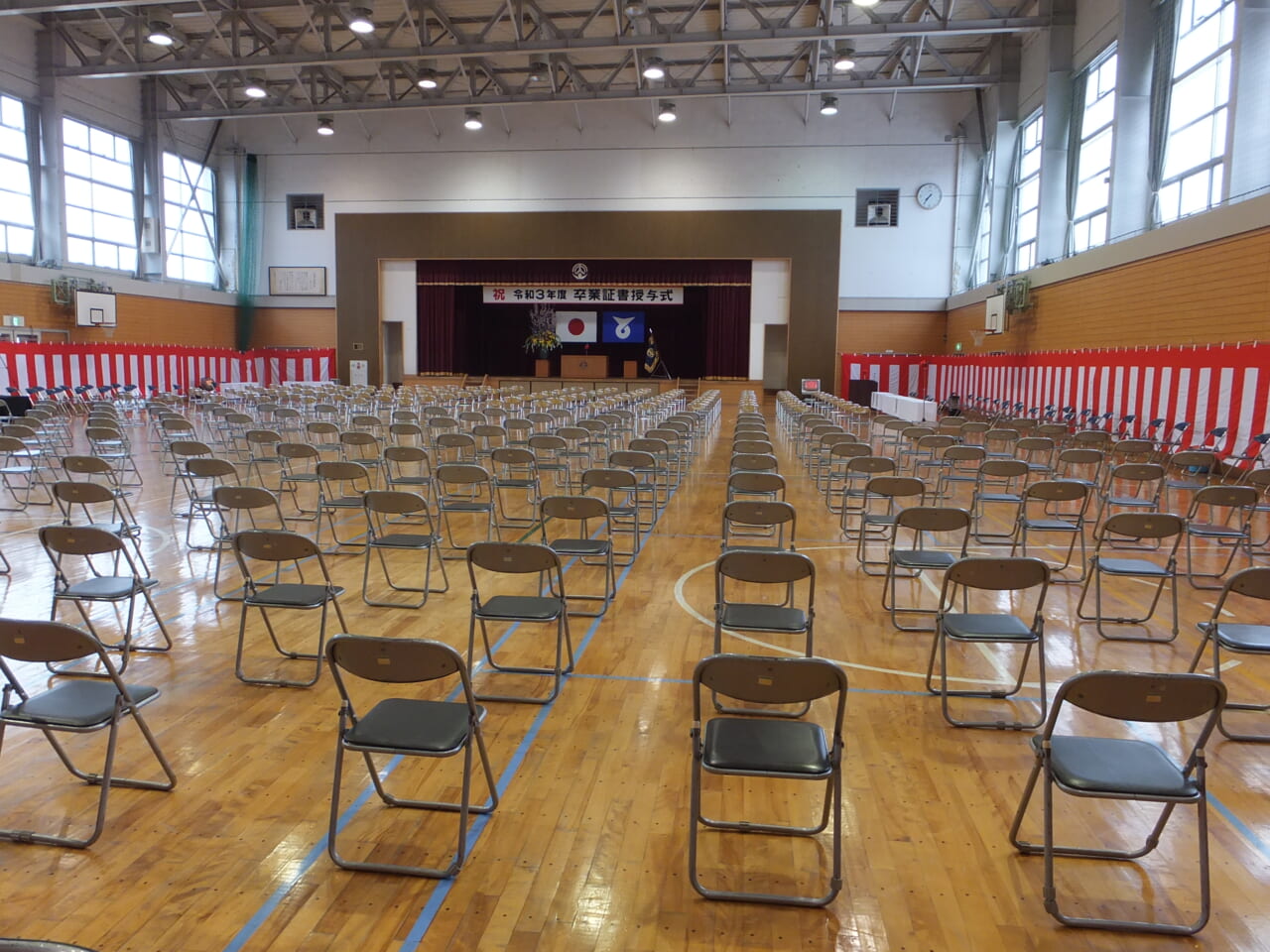

9月21日(水)の「全校花笠踊り」では、全校生635名がグラウンドでそれぞれの流派の踊りを披露します。全校児童の息の合った共演をどうぞご期待ください。