世の中でよりよくくらすために、日々学び続けています。とすれば、みんなと共にどうくらしていくかを直截に考え合う道徳の学習はとても大切。

“あおちゃん”は全員が大好きなマスコット。みんなが満足できる関わり方を考えています。

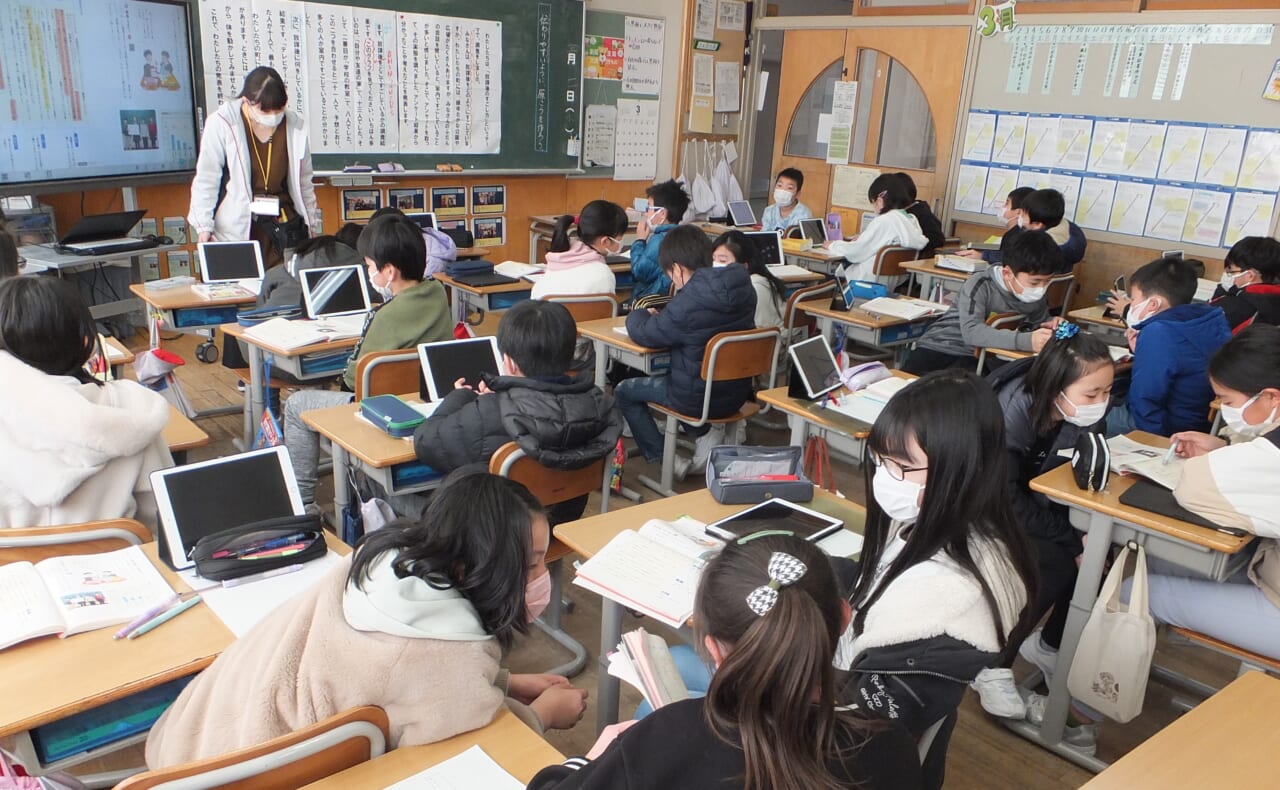

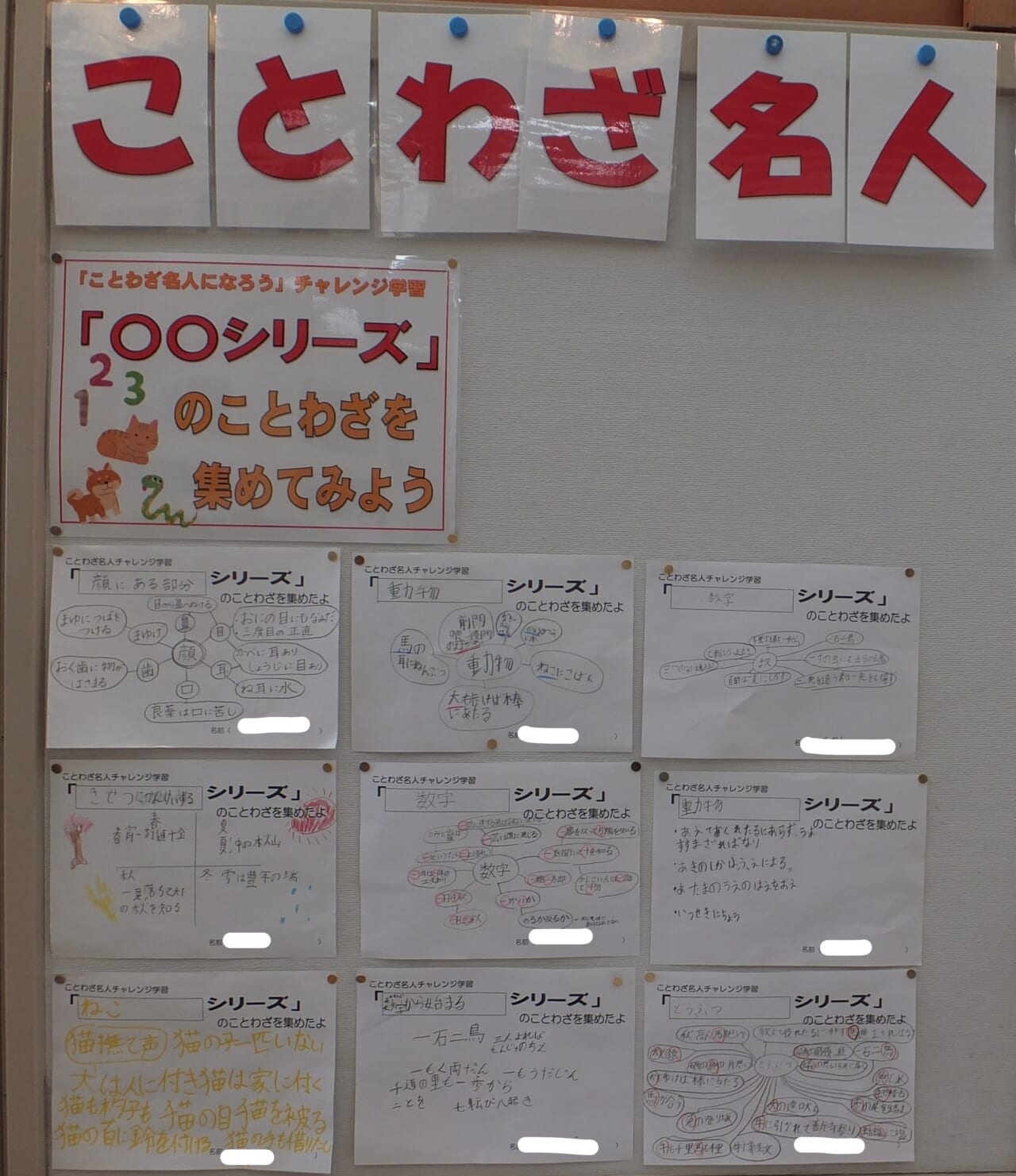

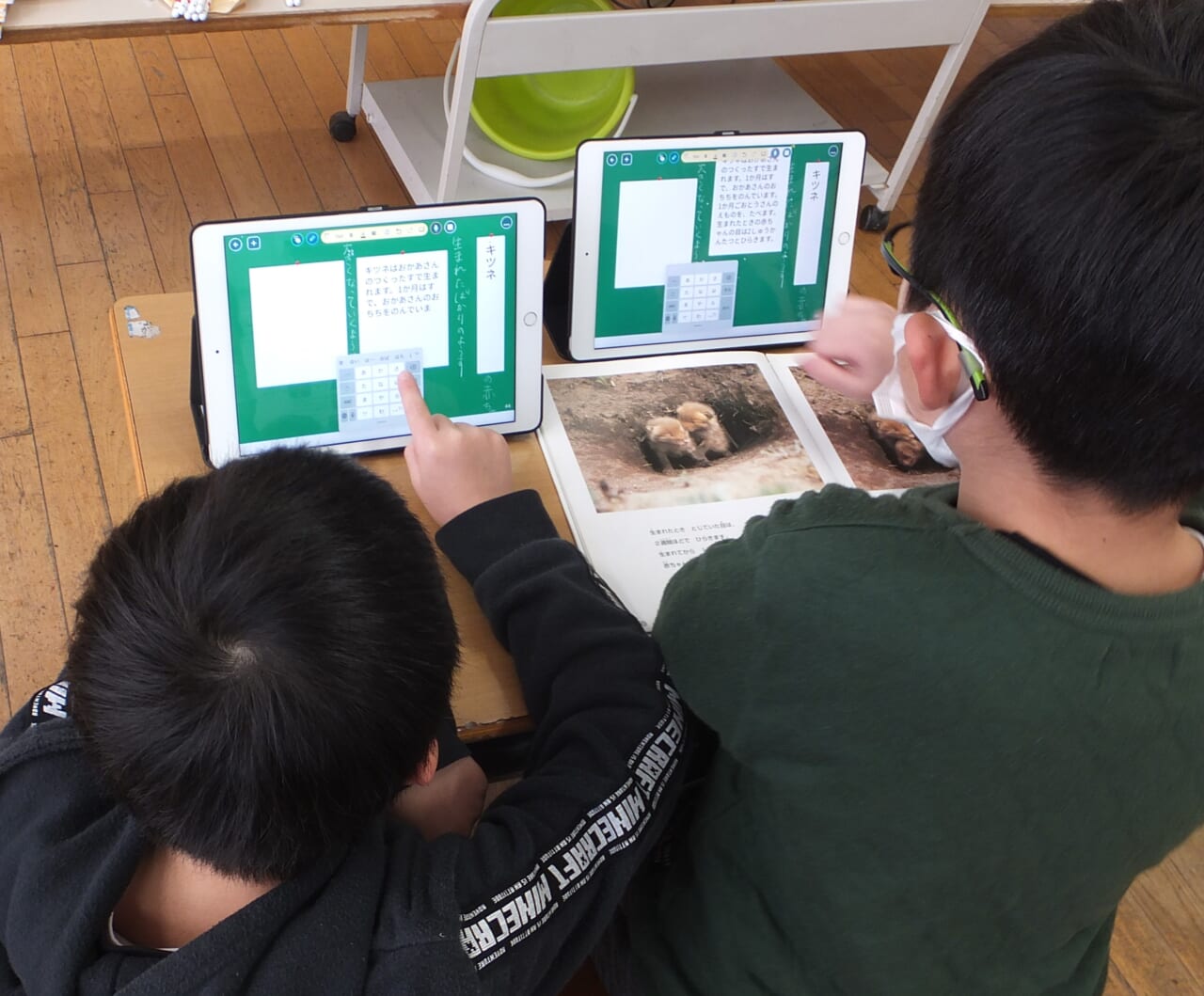

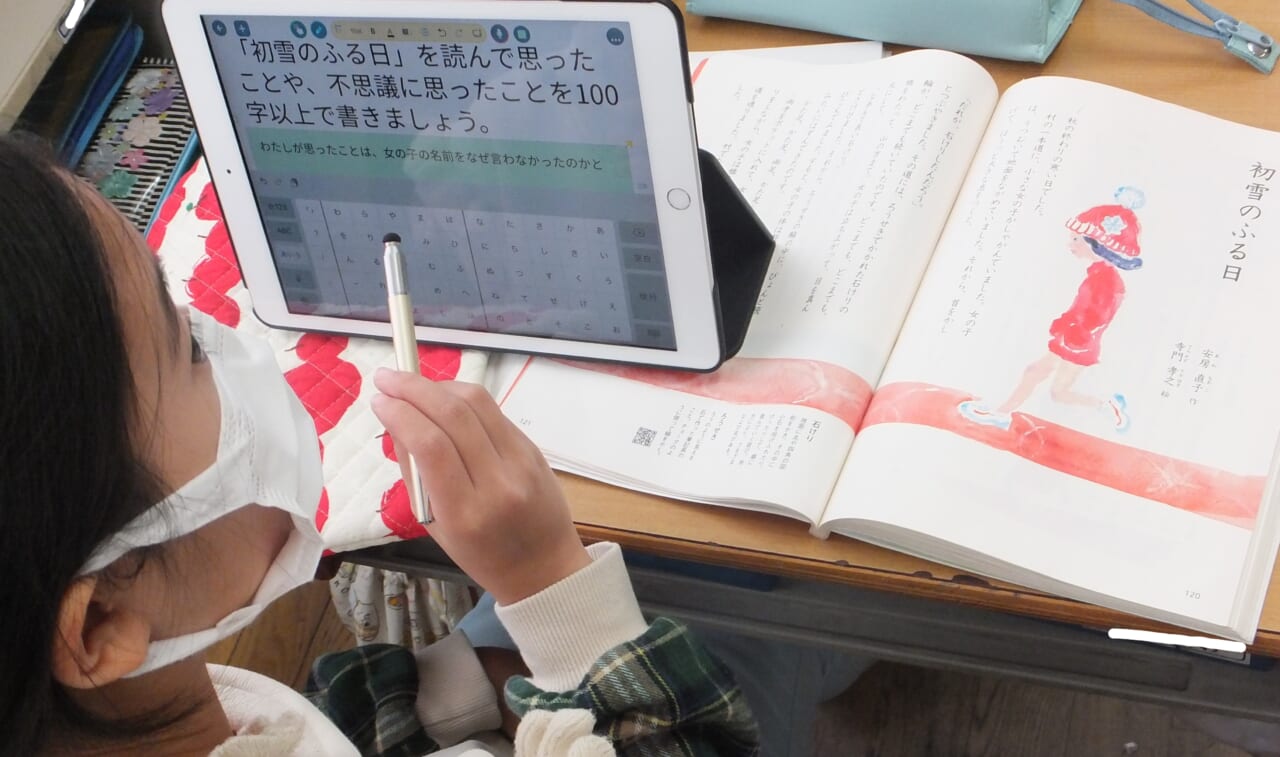

物語で登場人物の気持ちを考えることは、くらしの中で相手に「思いを寄せる」ことにつながります。

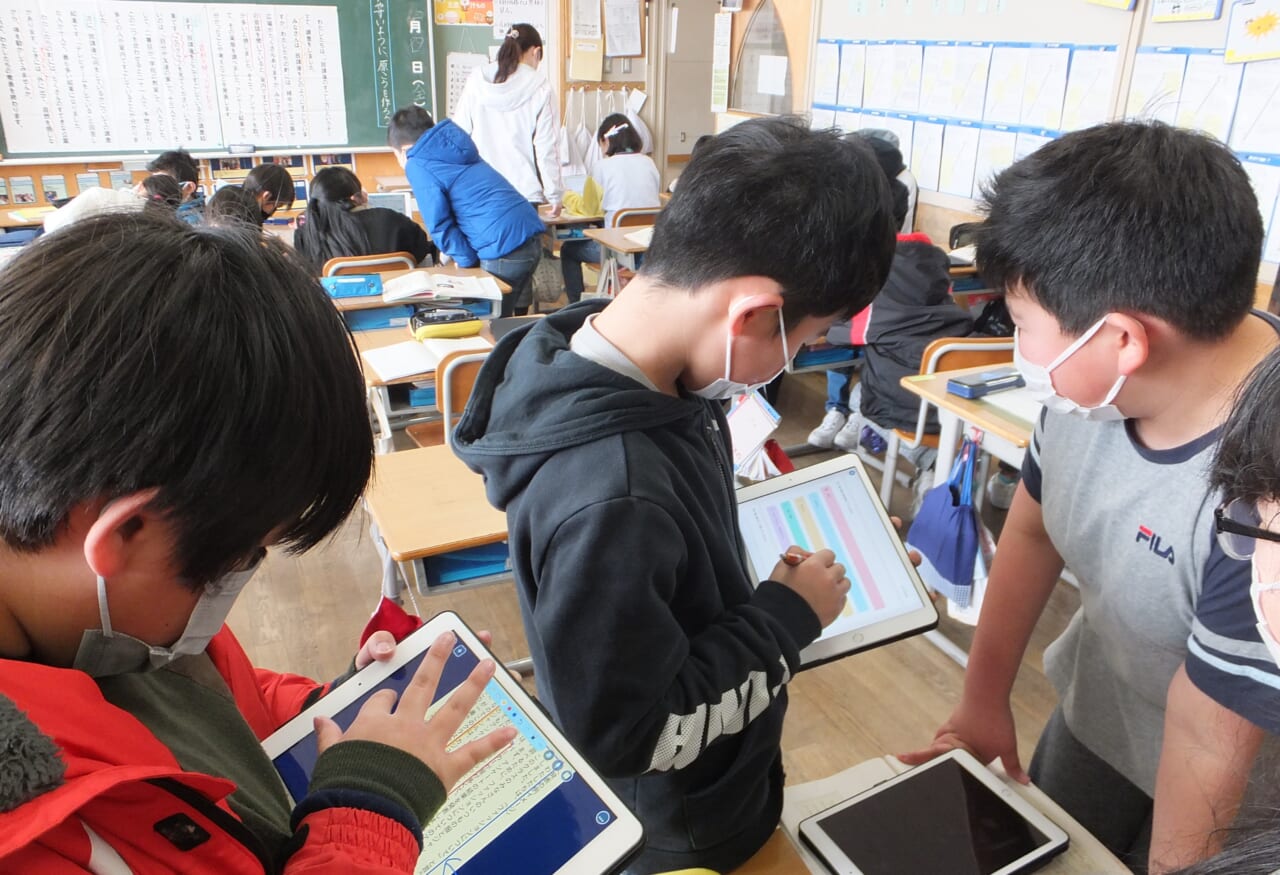

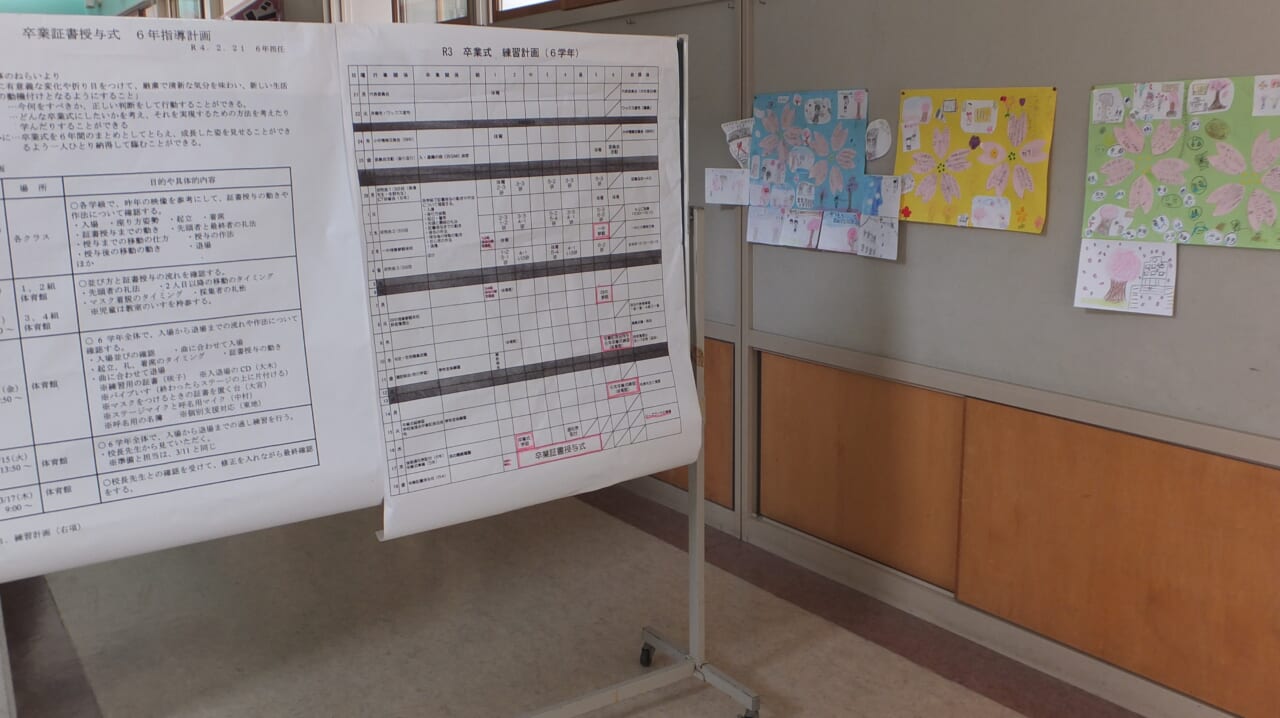

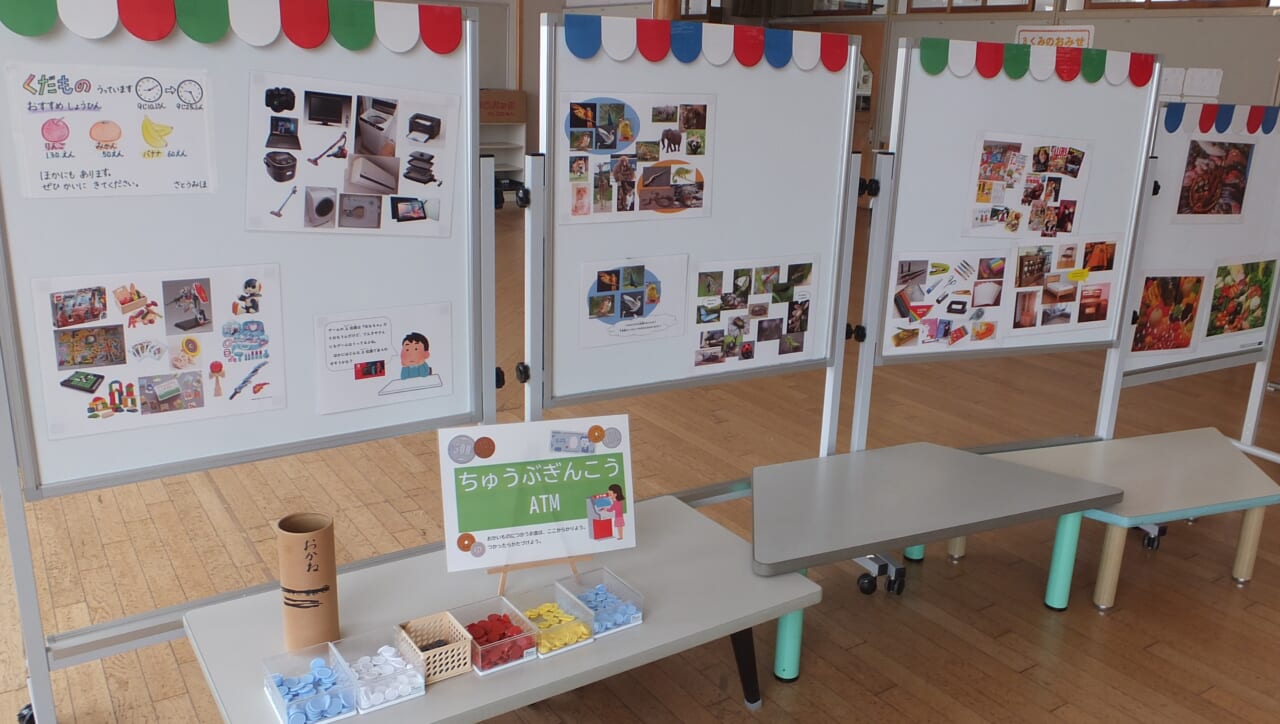

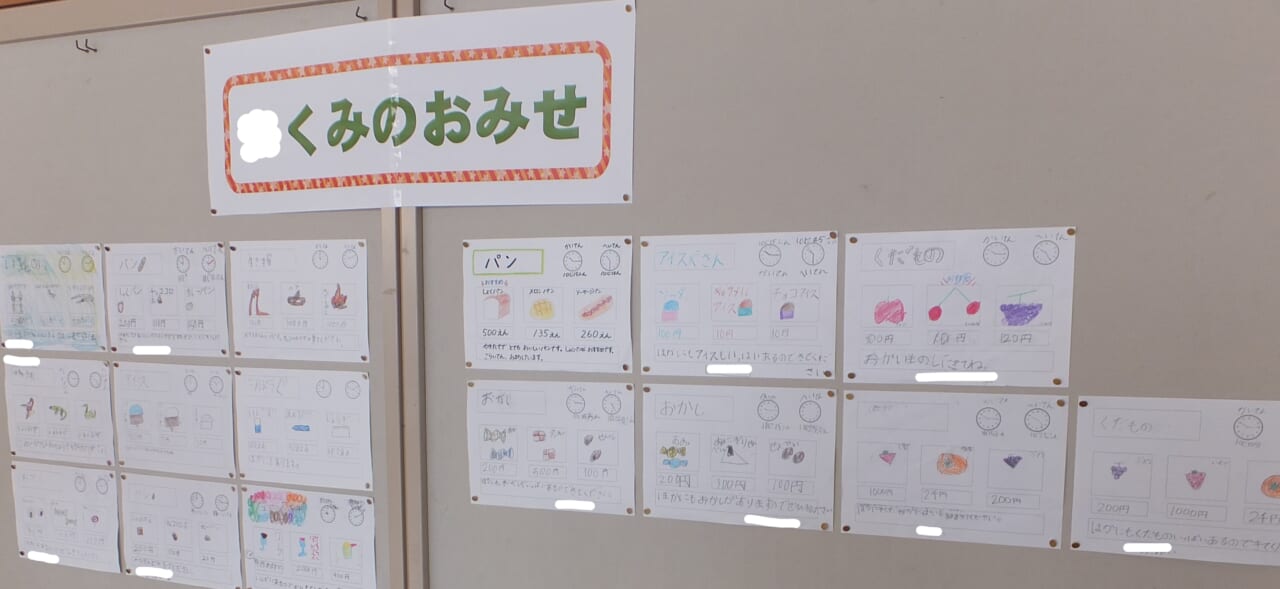

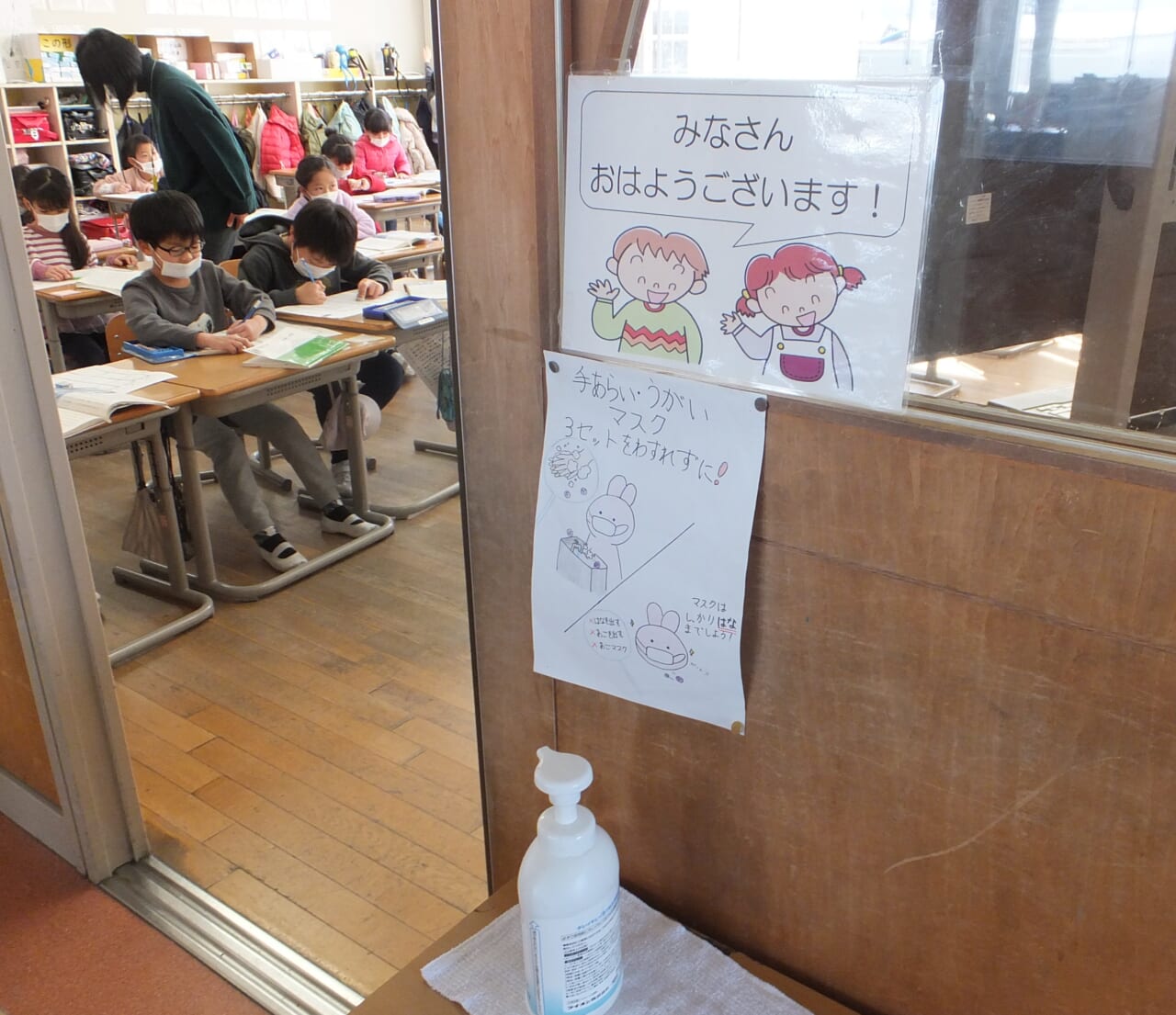

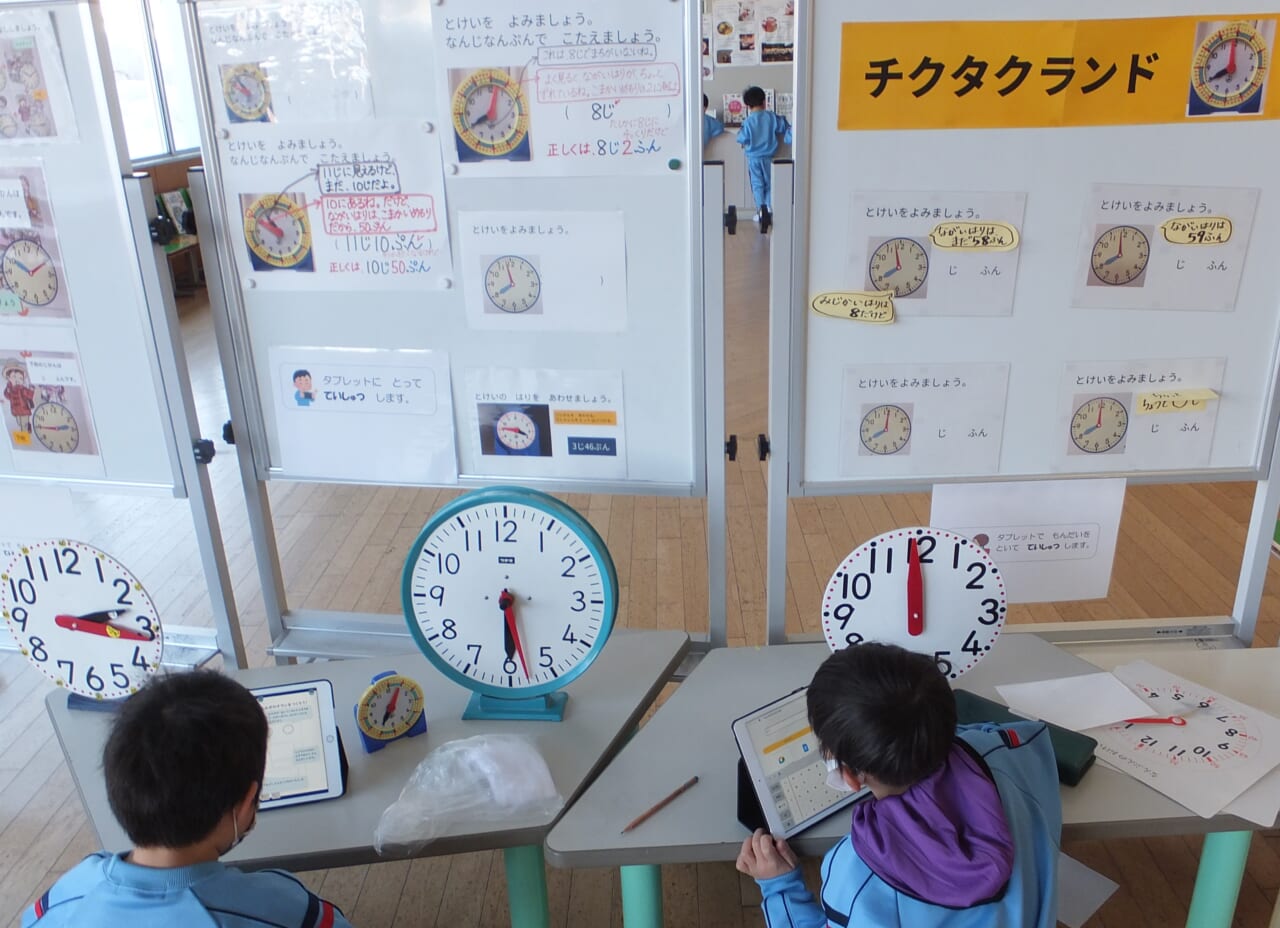

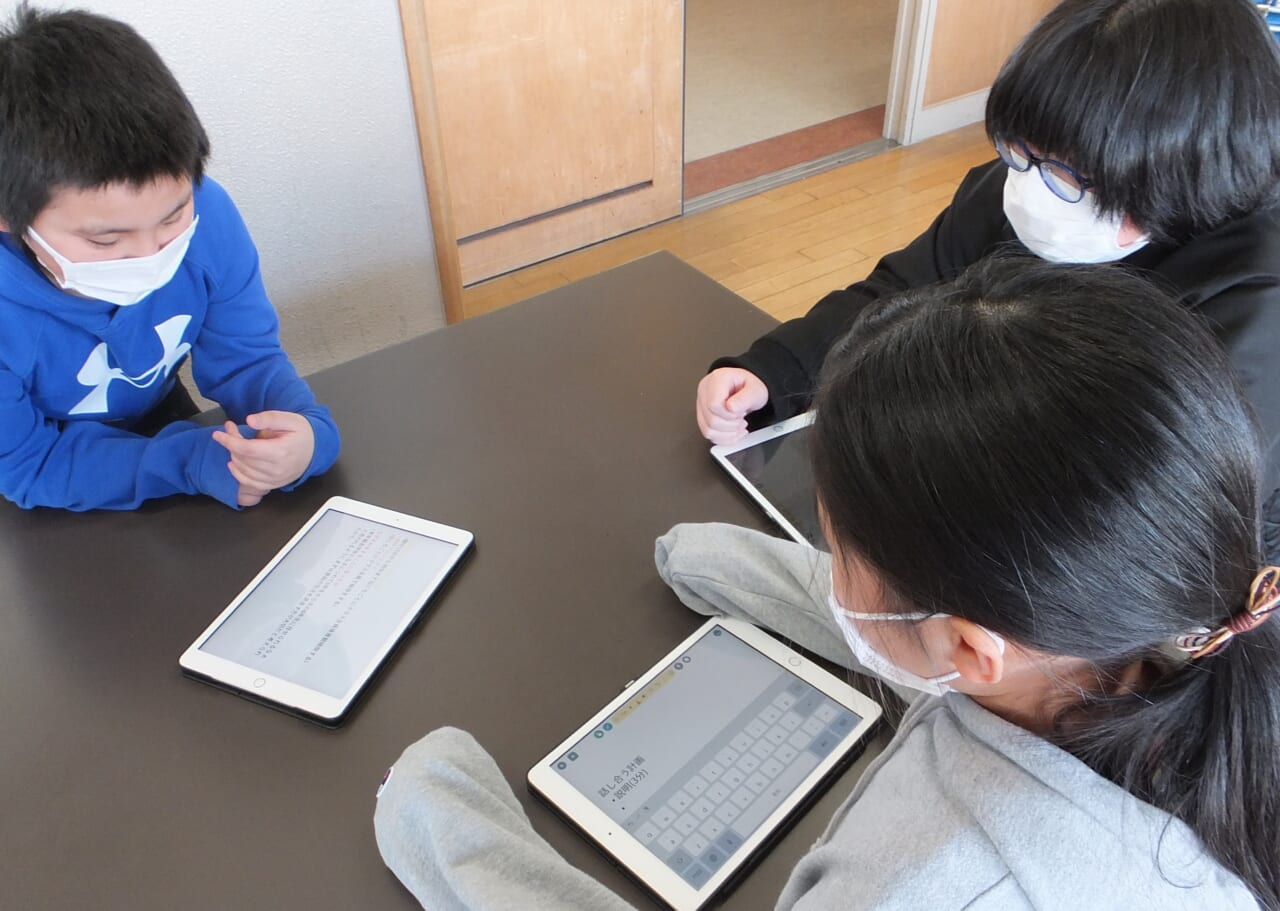

みんながゲームを楽しむには、やっぱり「ルール」も必要です。

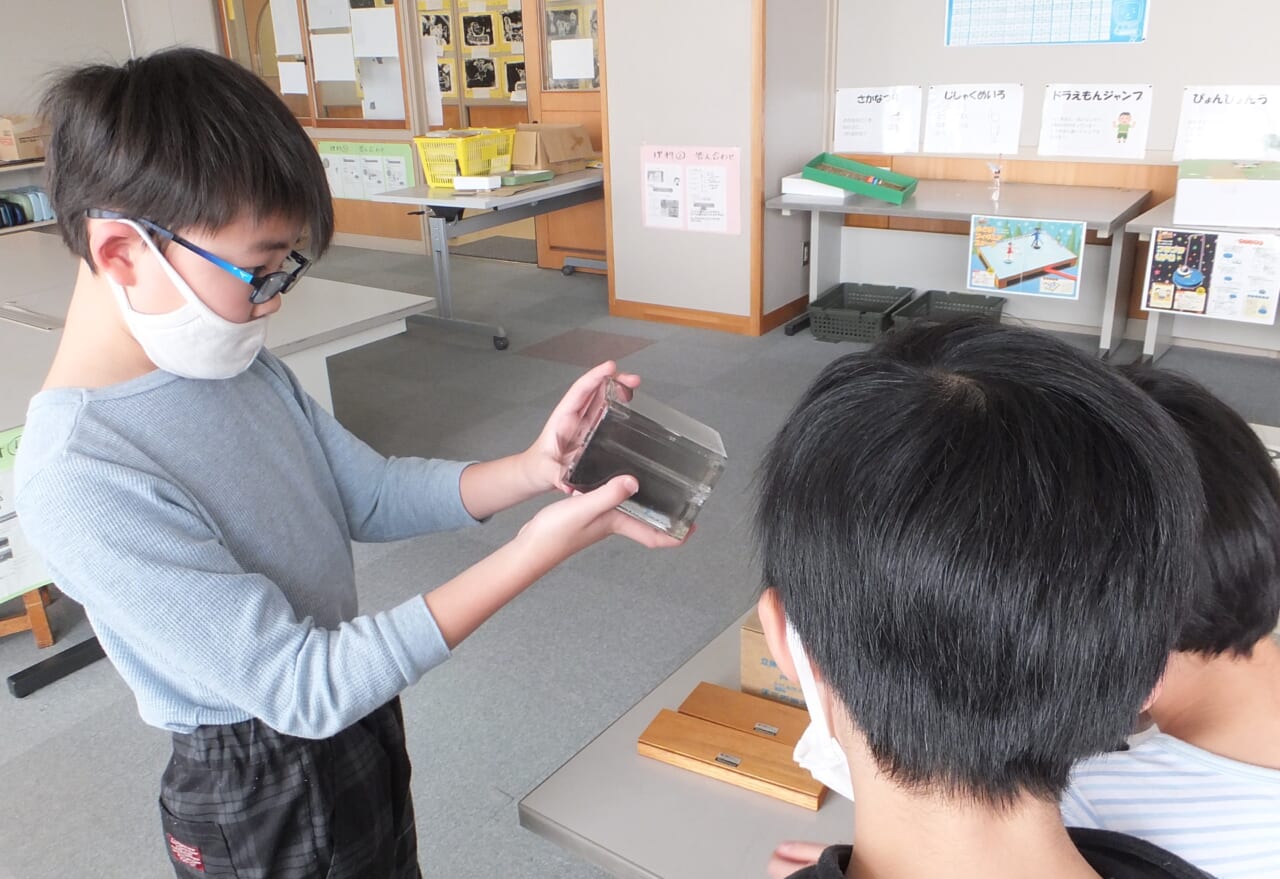

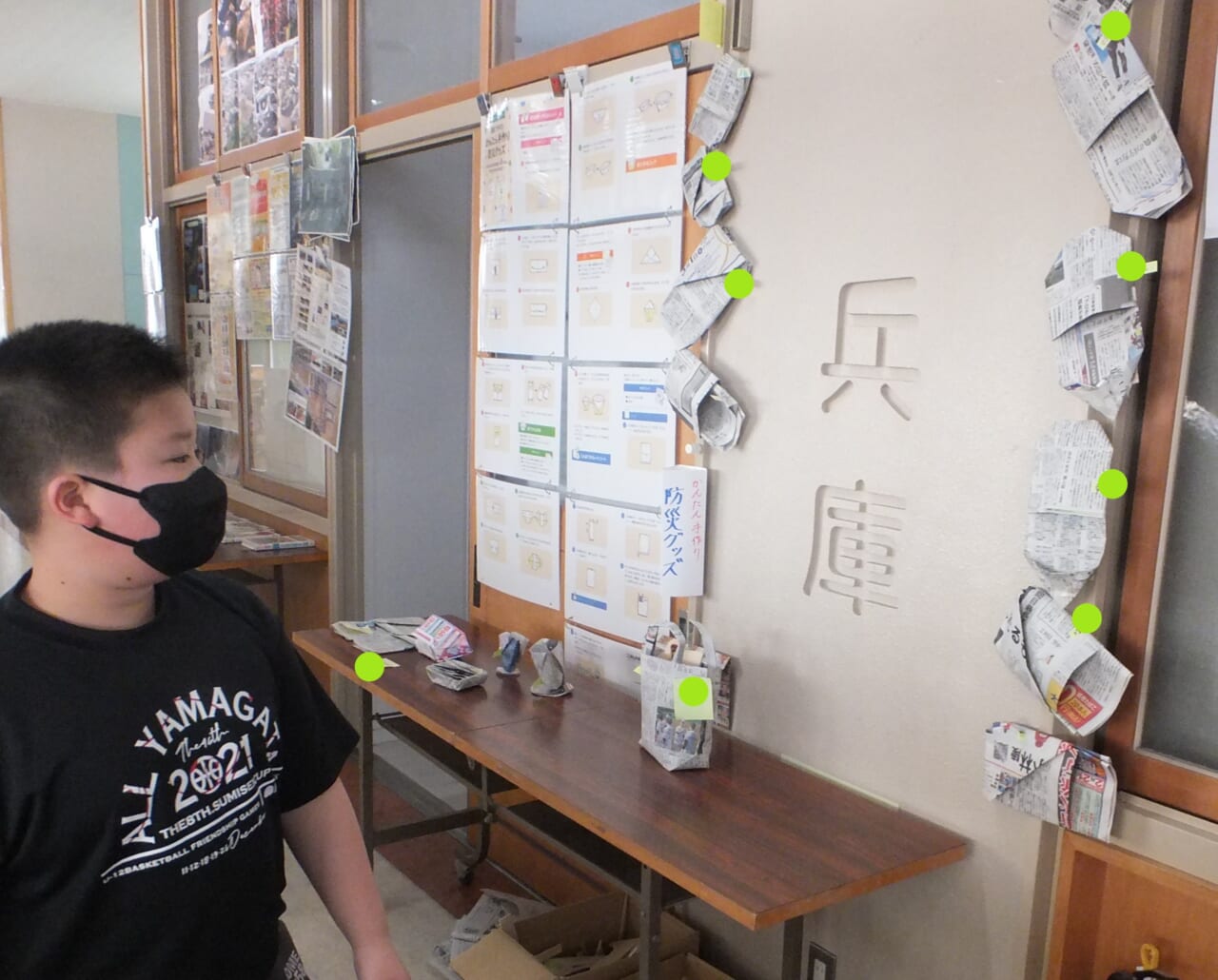

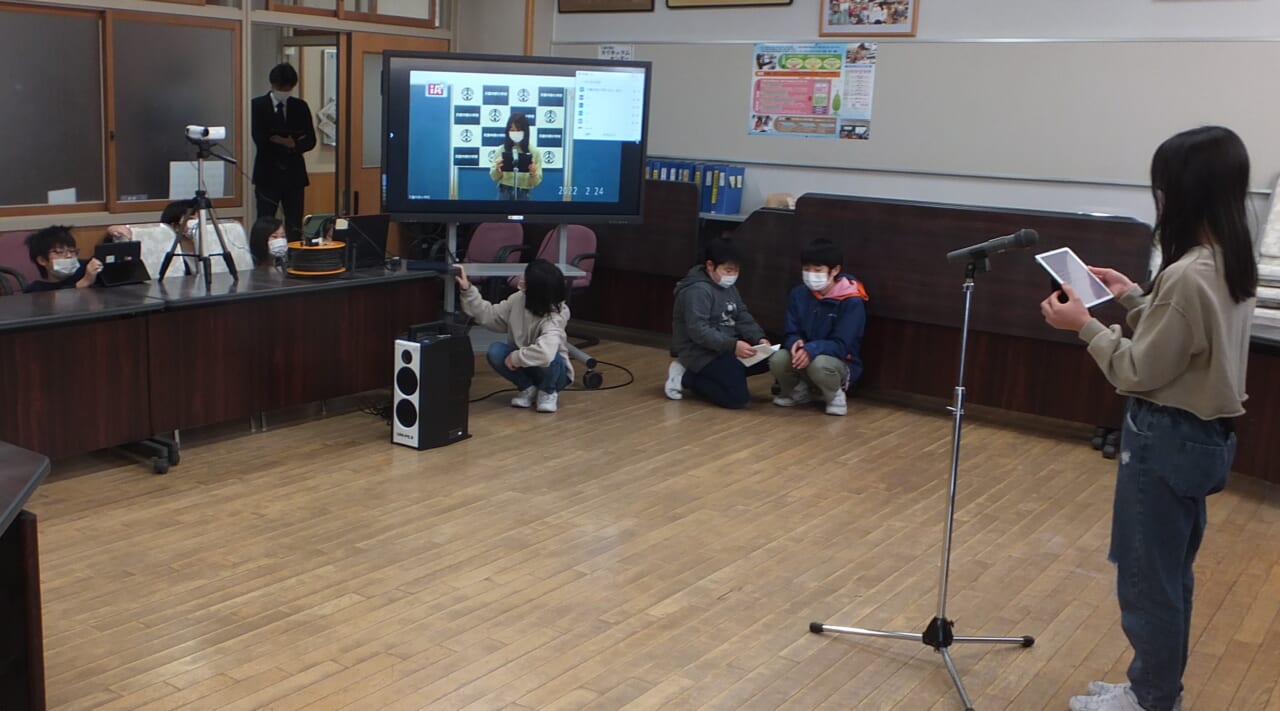

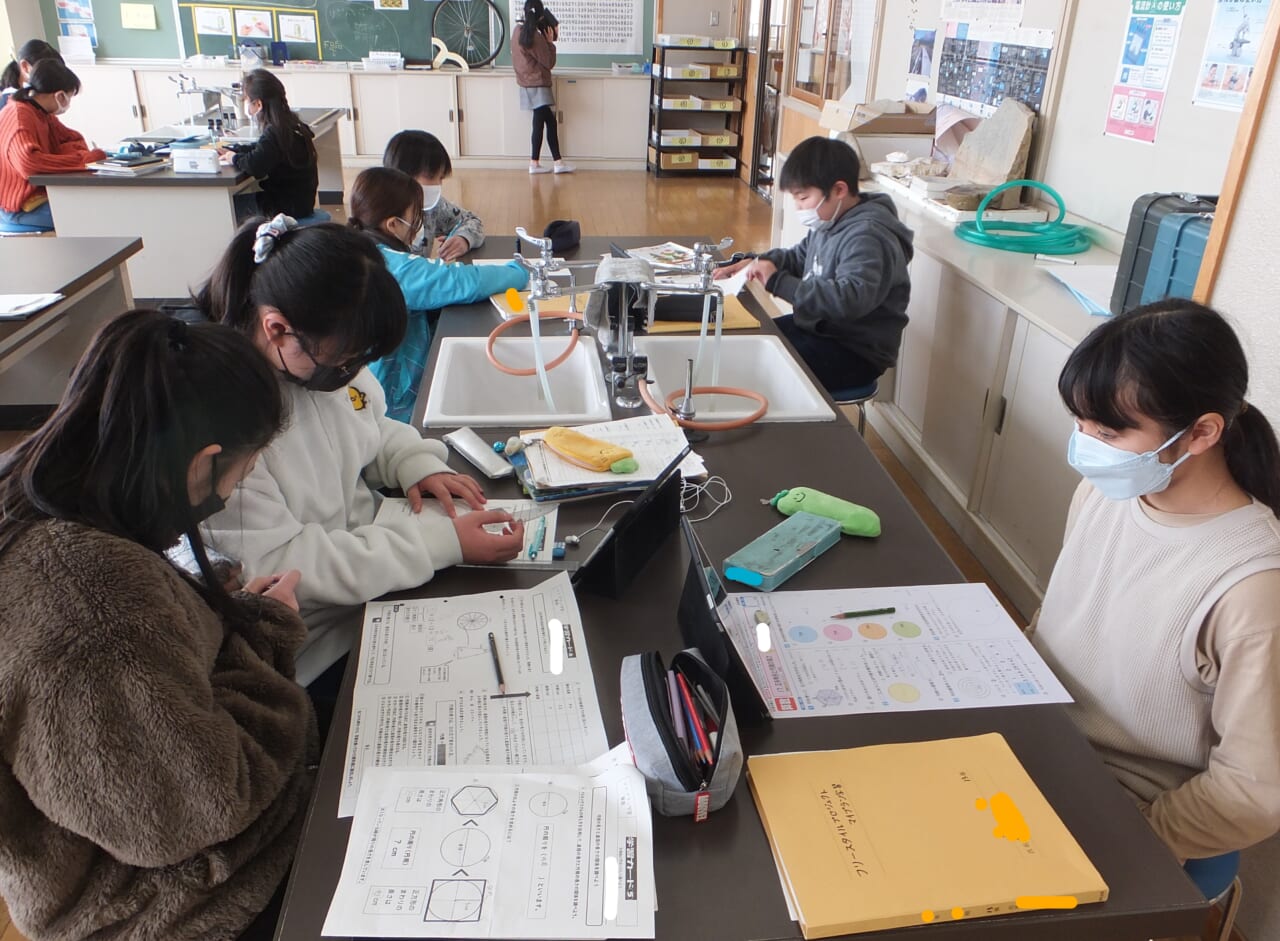

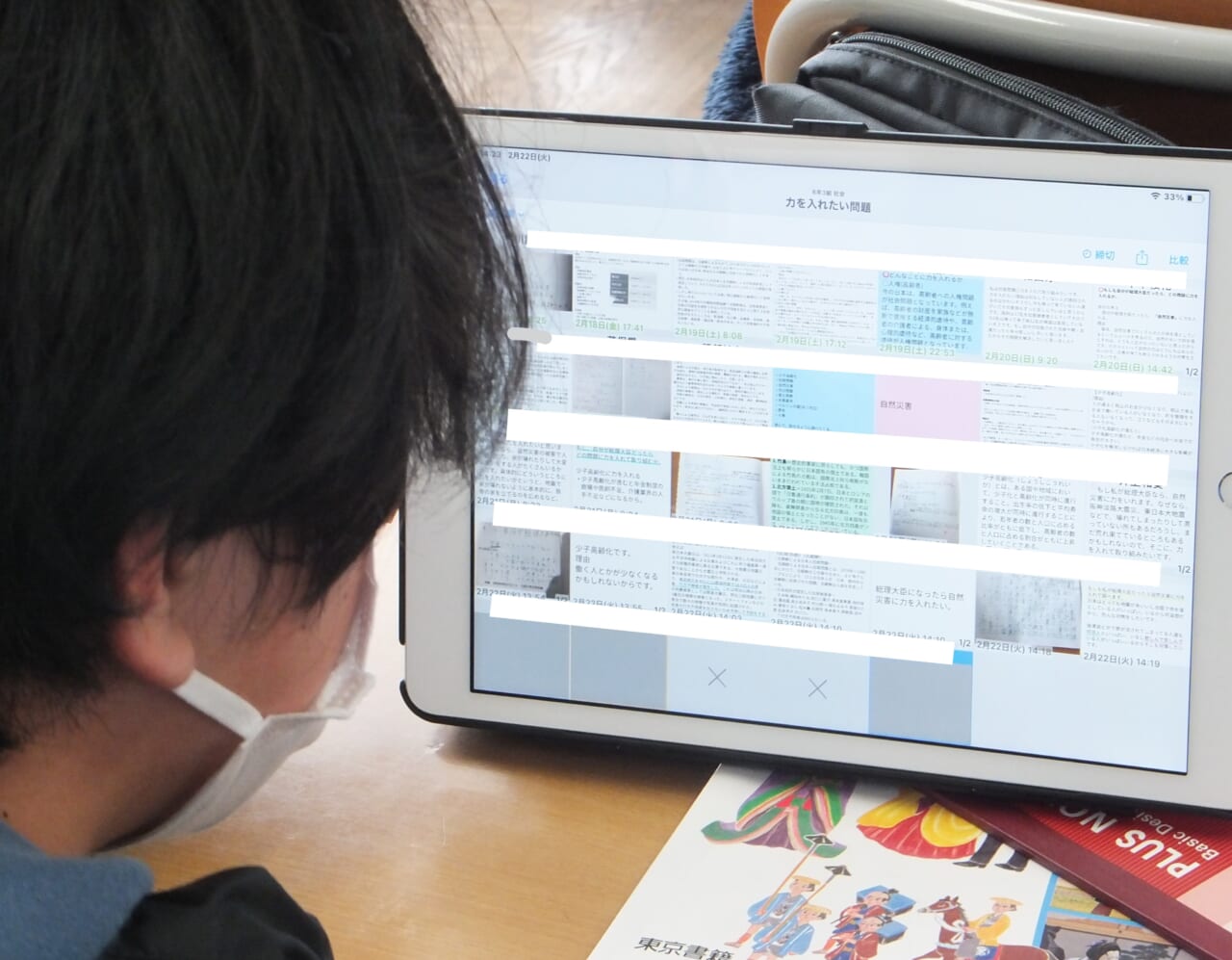

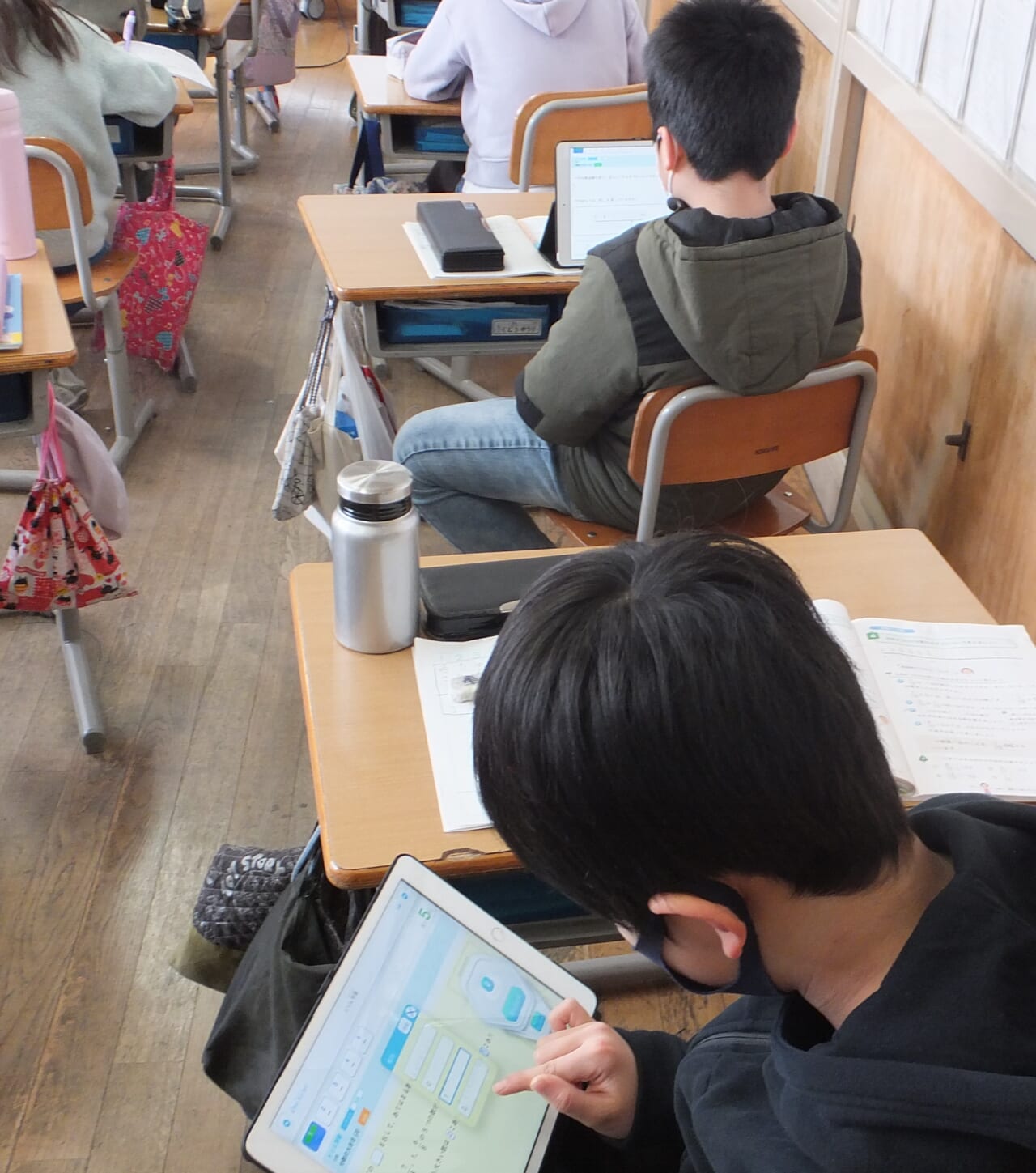

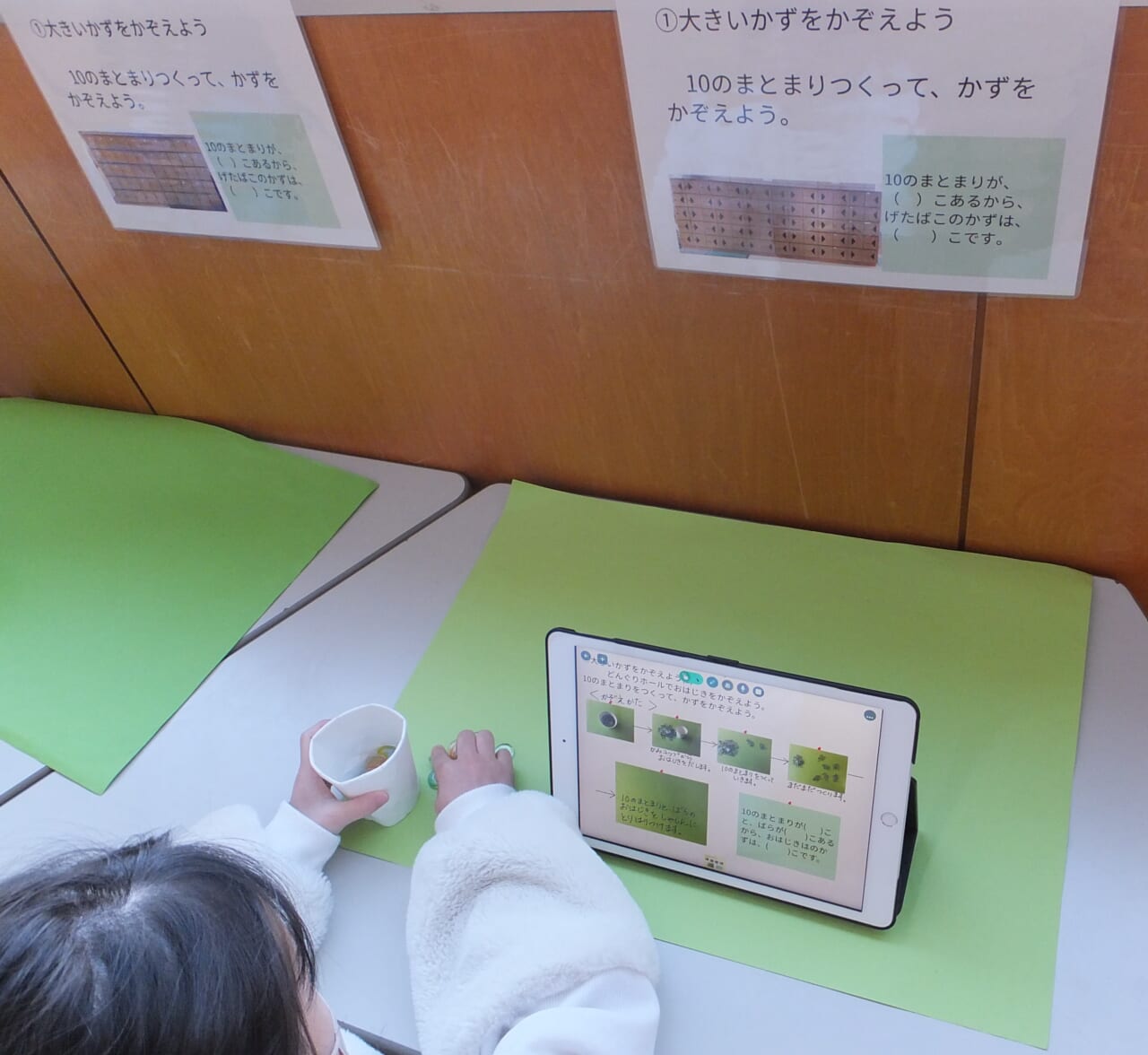

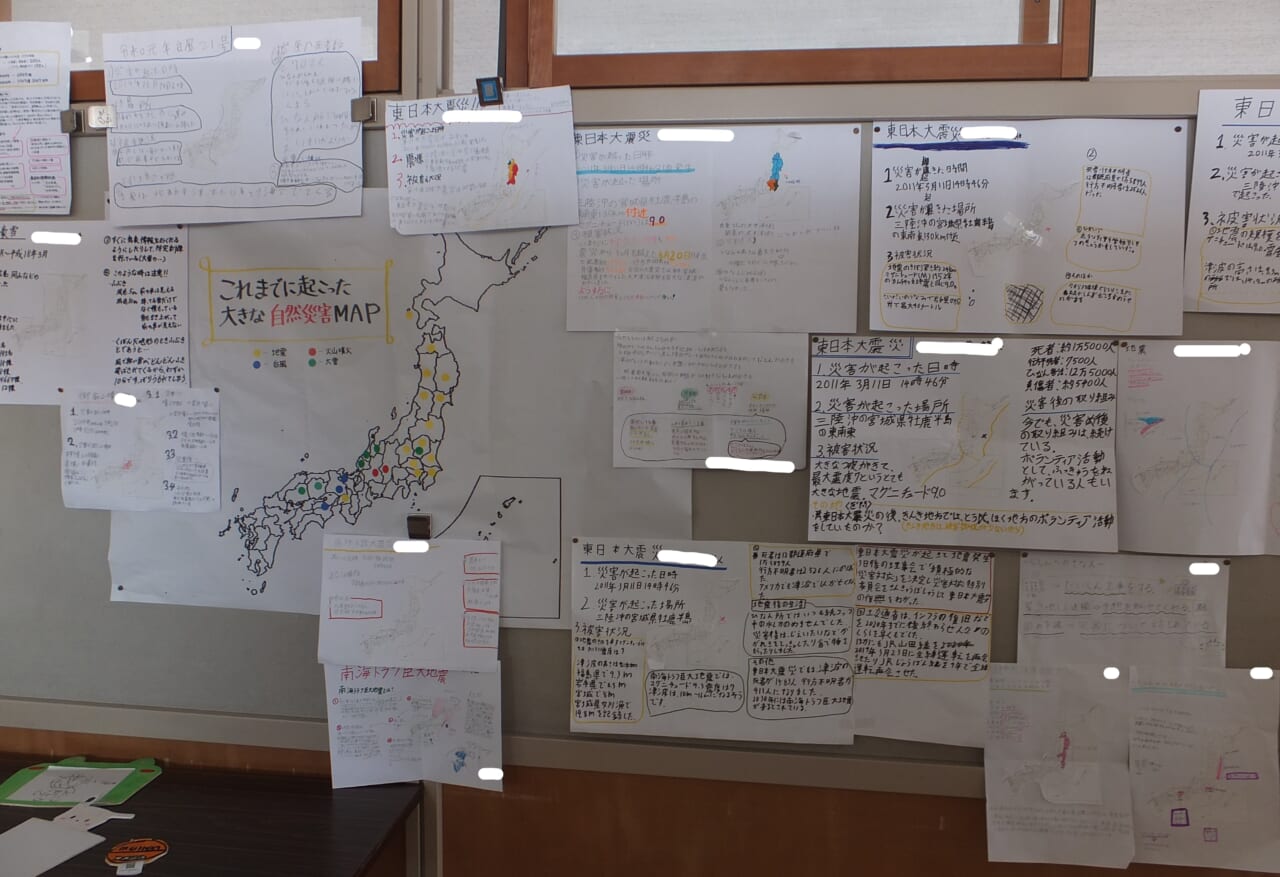

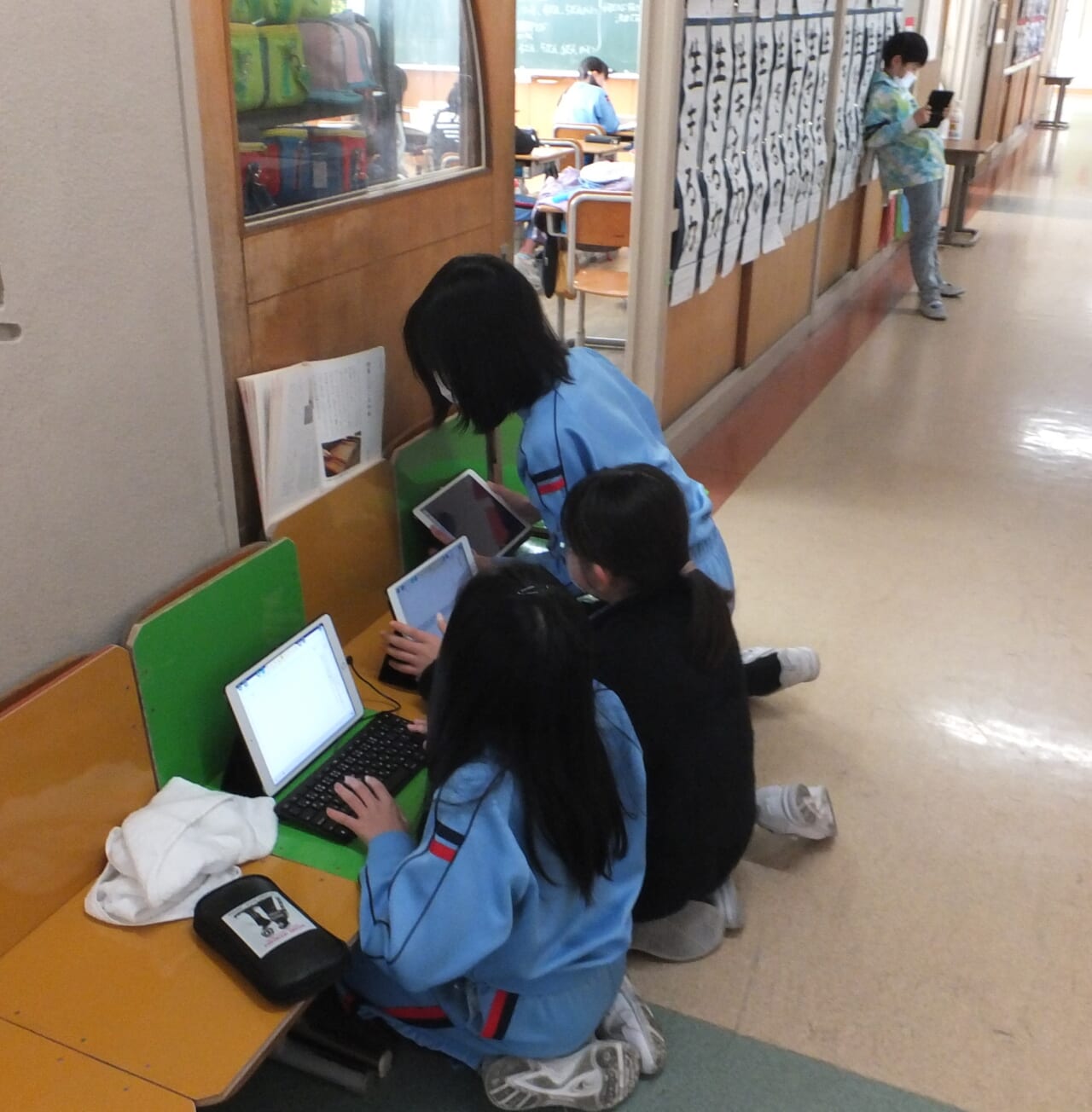

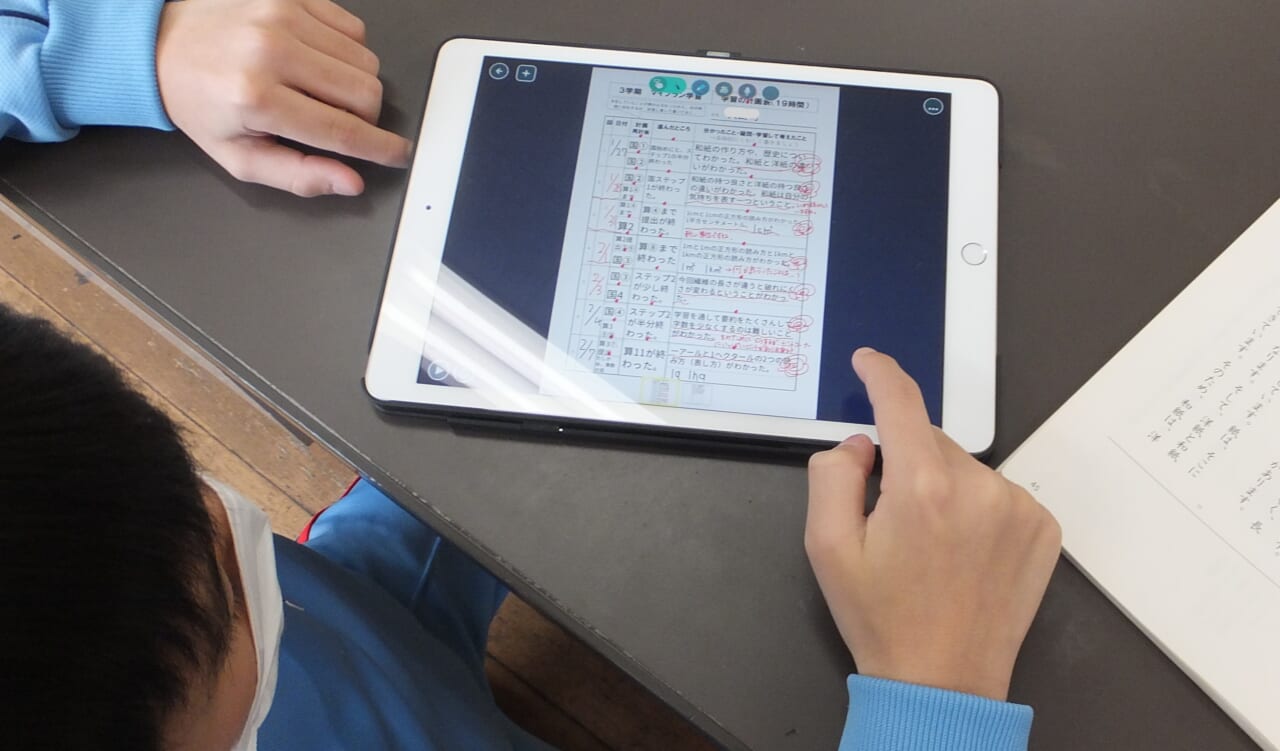

よりよくくらすには、時には立ち止まって「考察」することが必要。

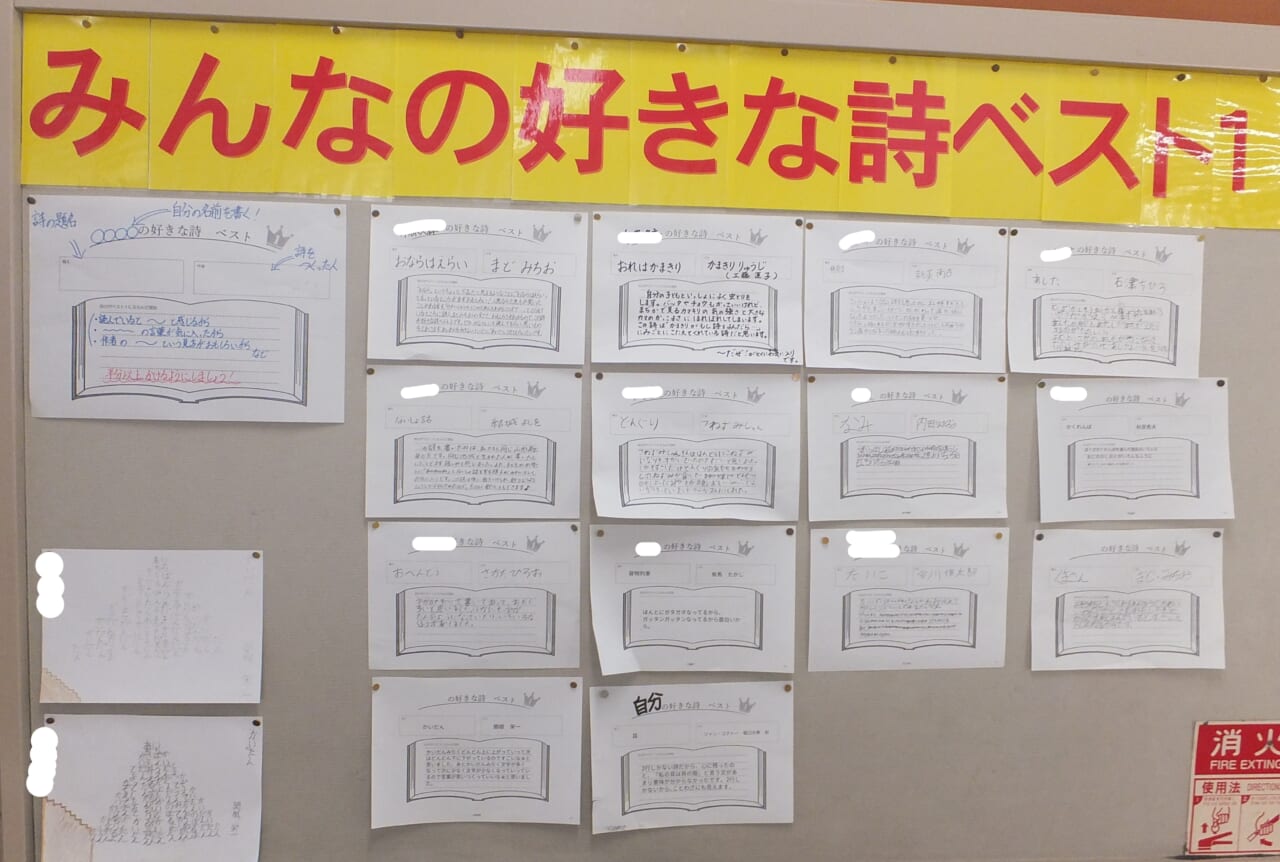

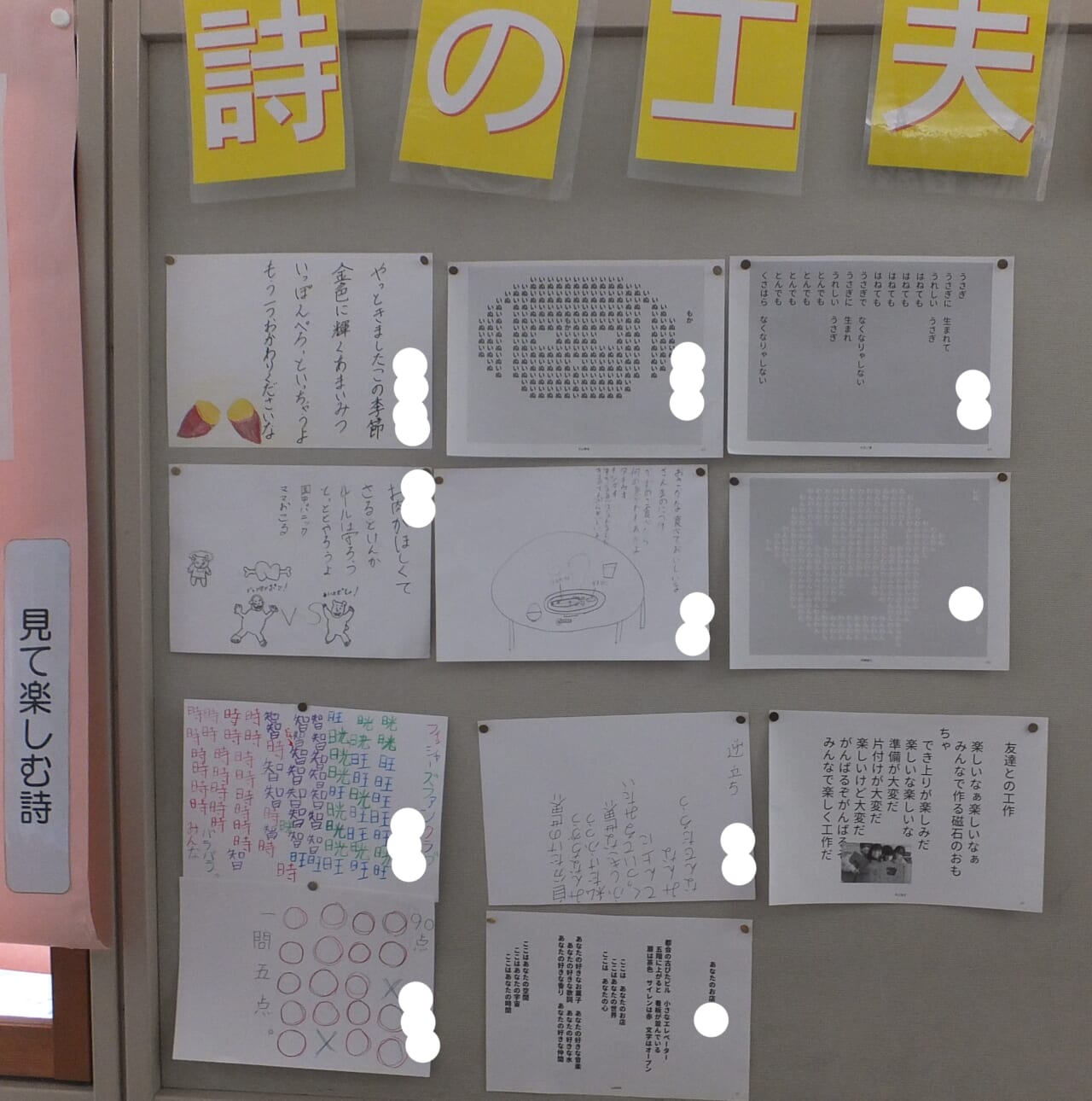

感性を磨くことで、くらしはより豊かになります。

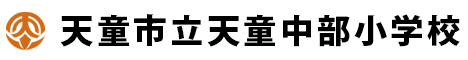

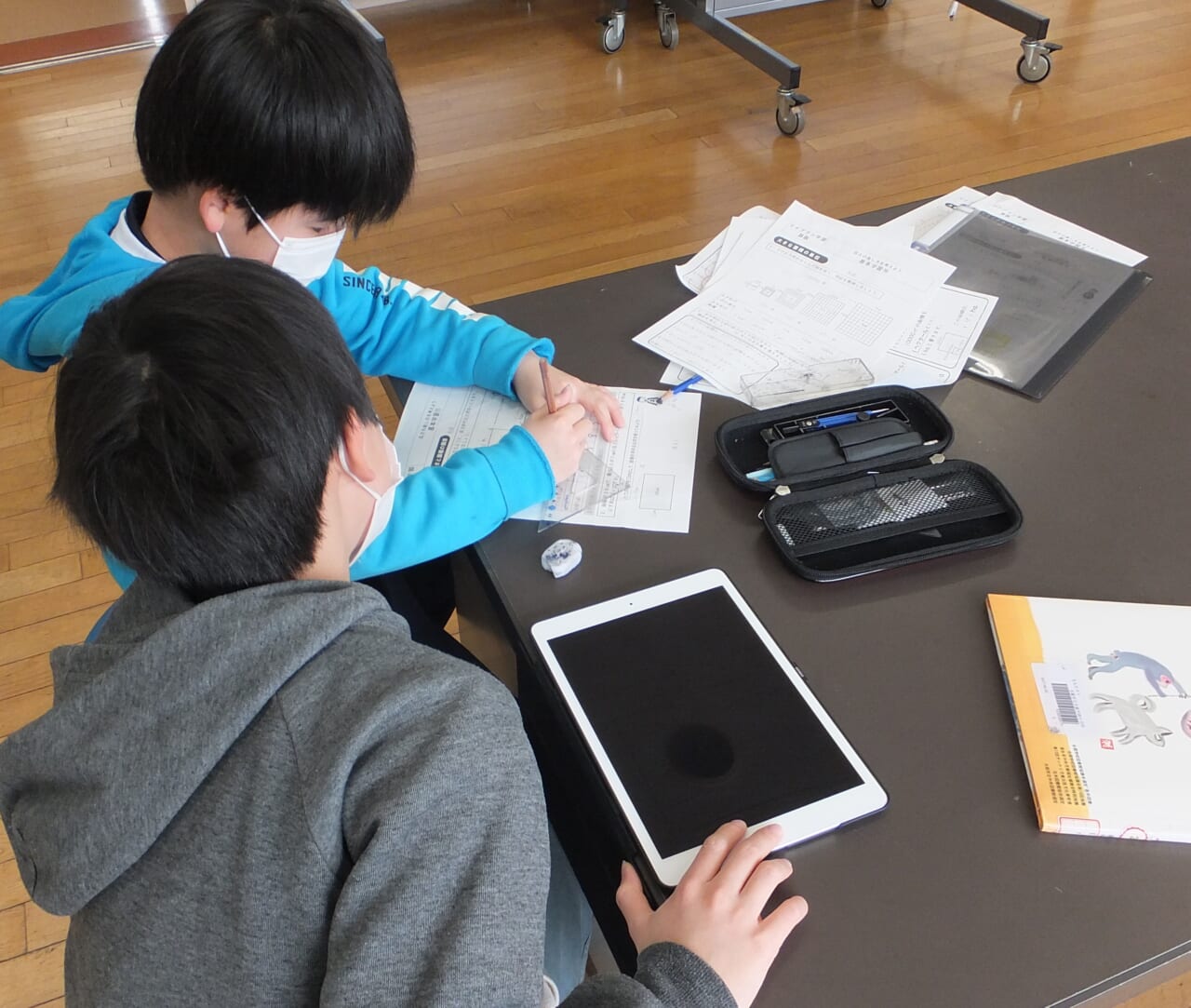

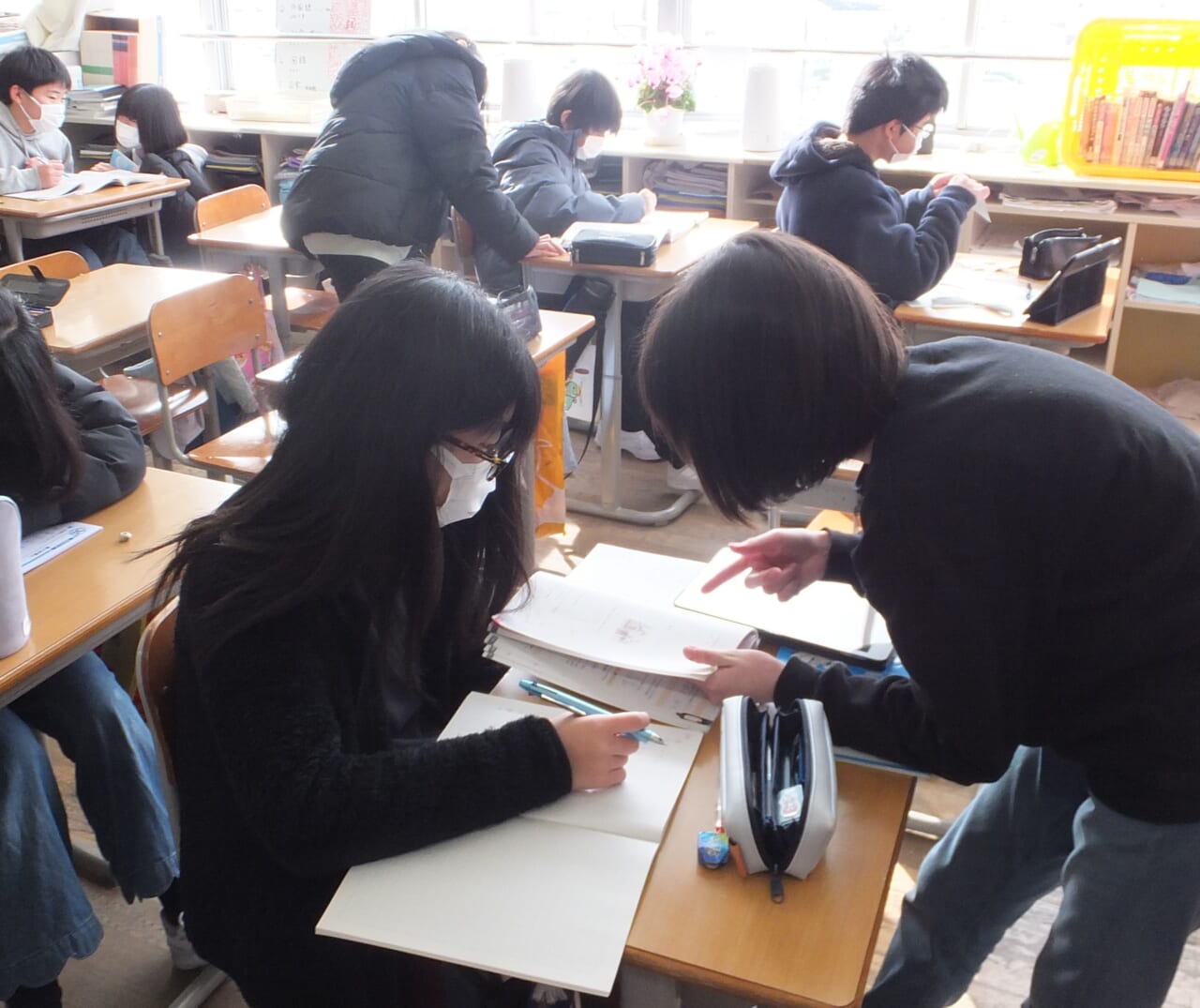

いつだって仲間との温かい関わり合いを大切に、くらしていきたいものです。

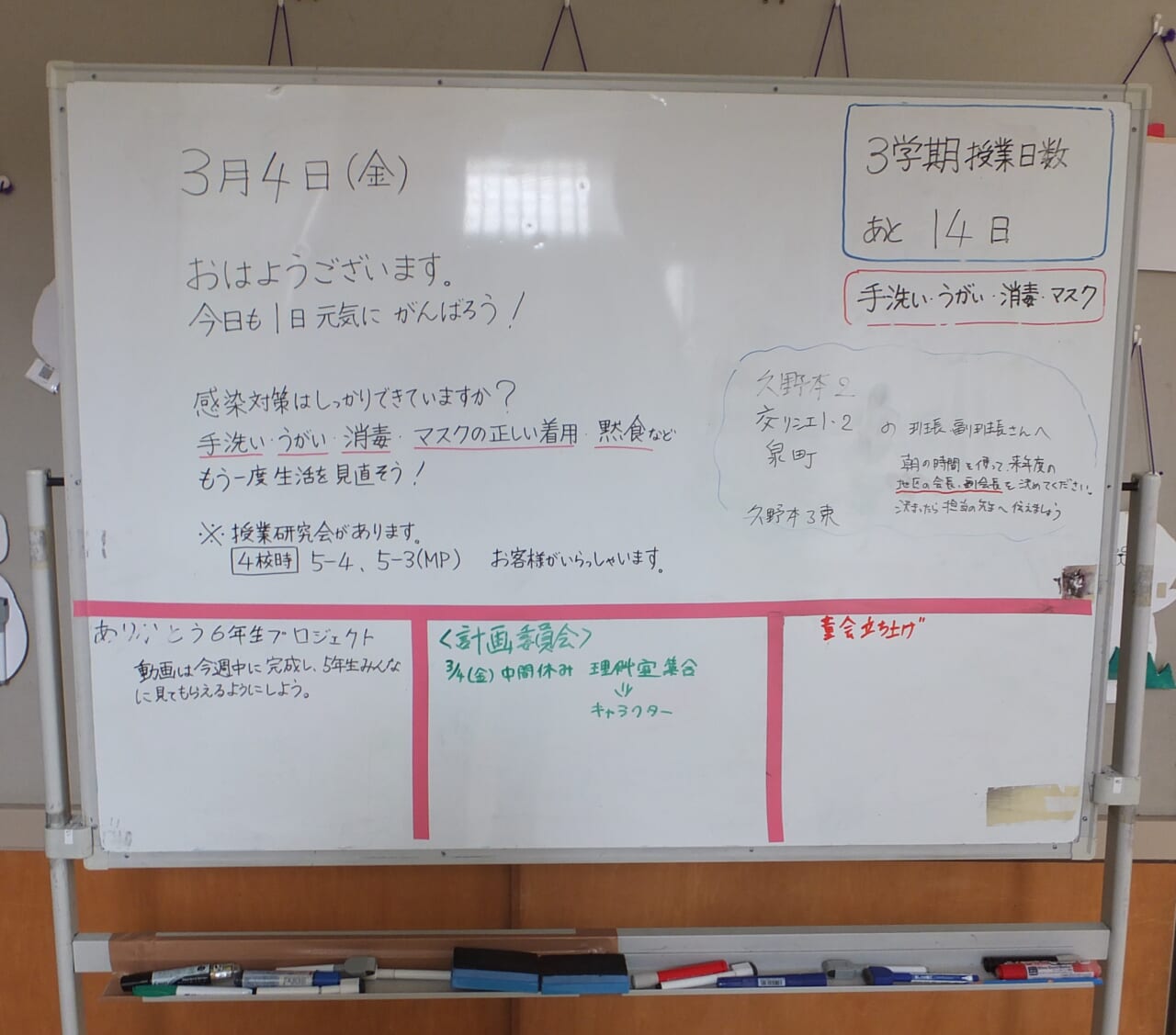

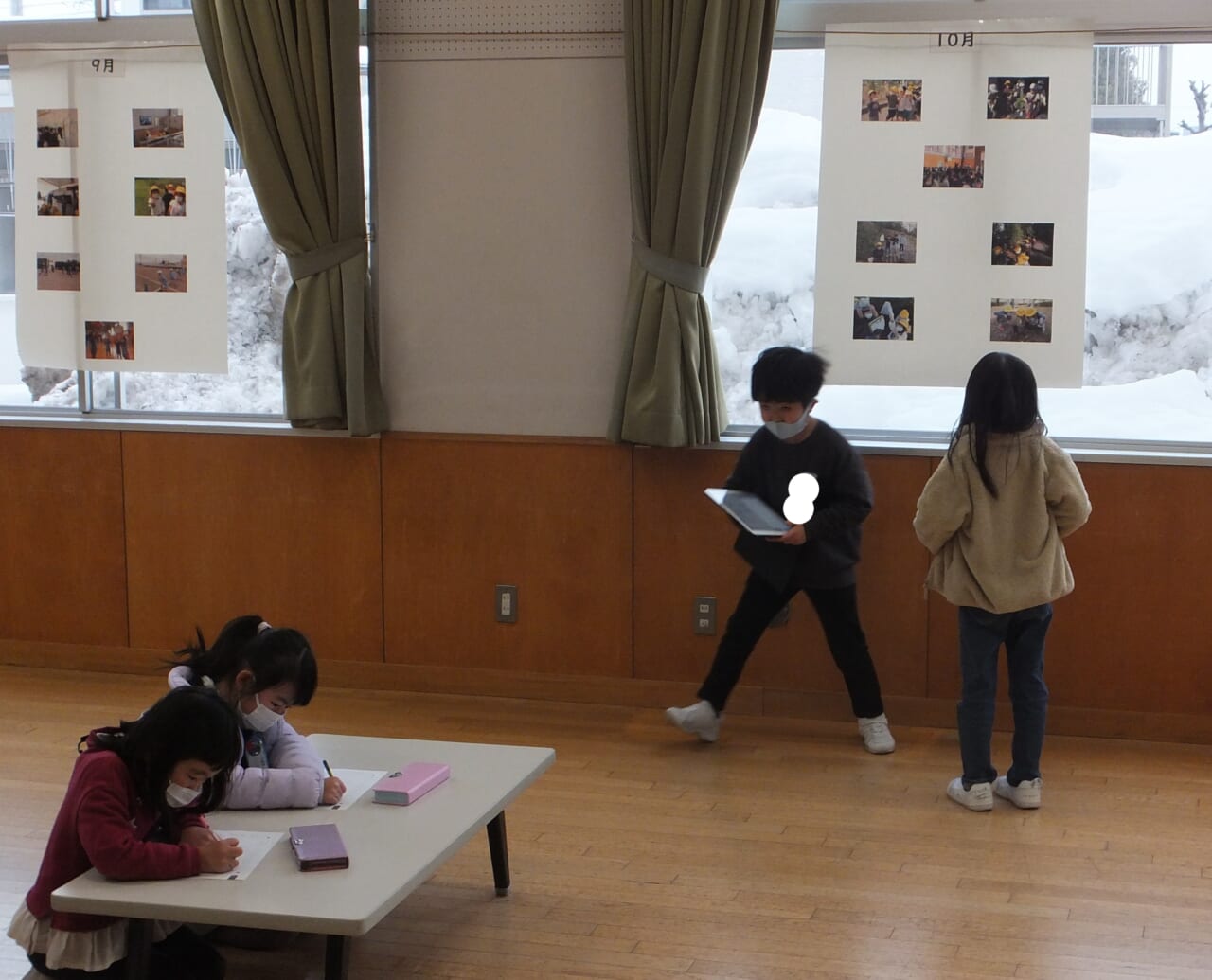

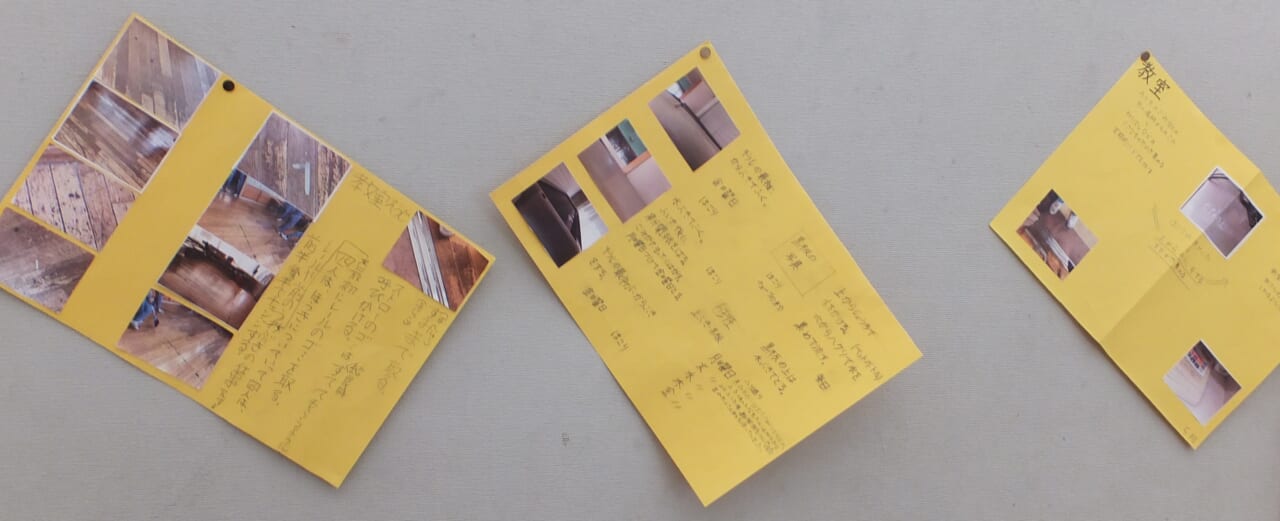

さんさんホールの東側のカーテンが一新されました。日差しが気持ちよく、風も爽やかに感じます。

そして、西側にも新たにカーテンが設置されました。こちらは遮光カーテン。西日が当たっても室温が上がり過ぎず、季節に関係なく子供たちが快適に活動できそうです。