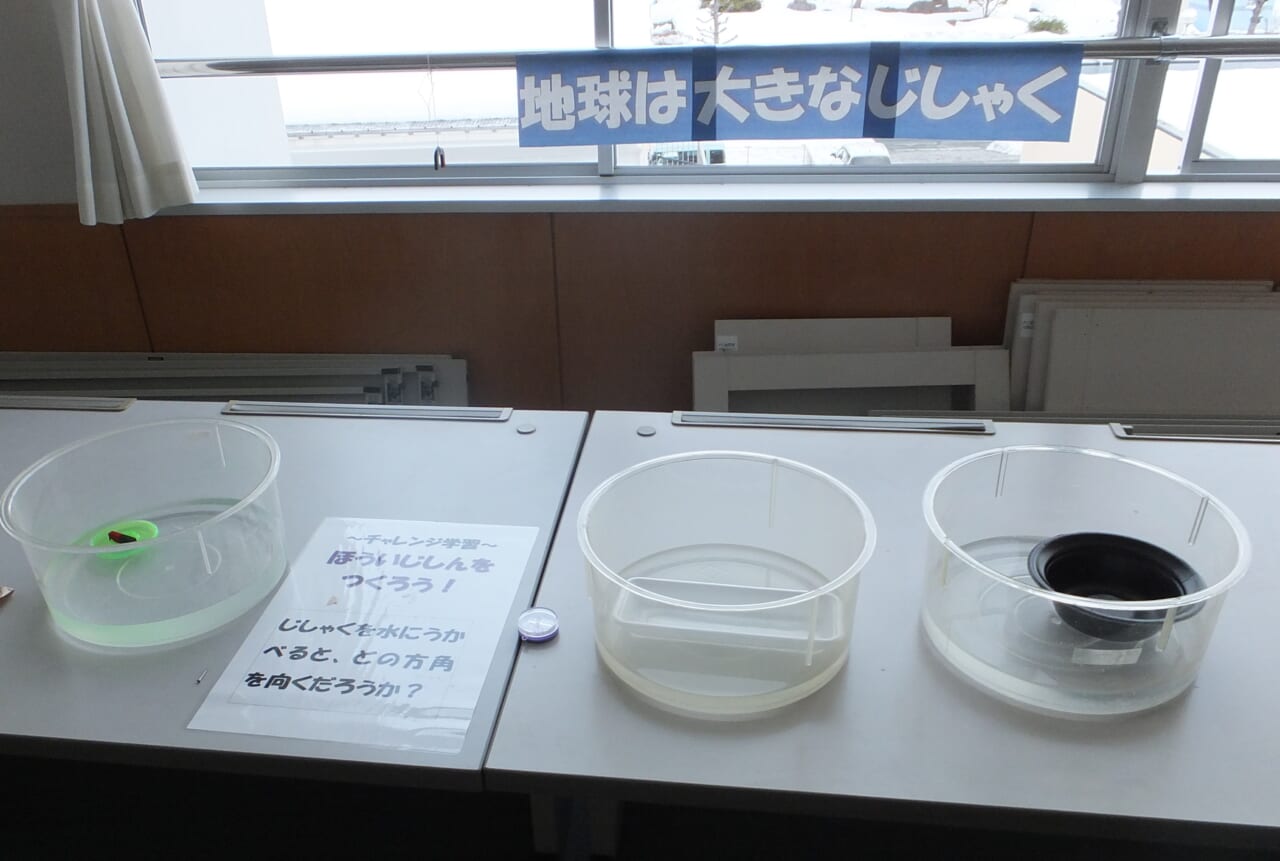

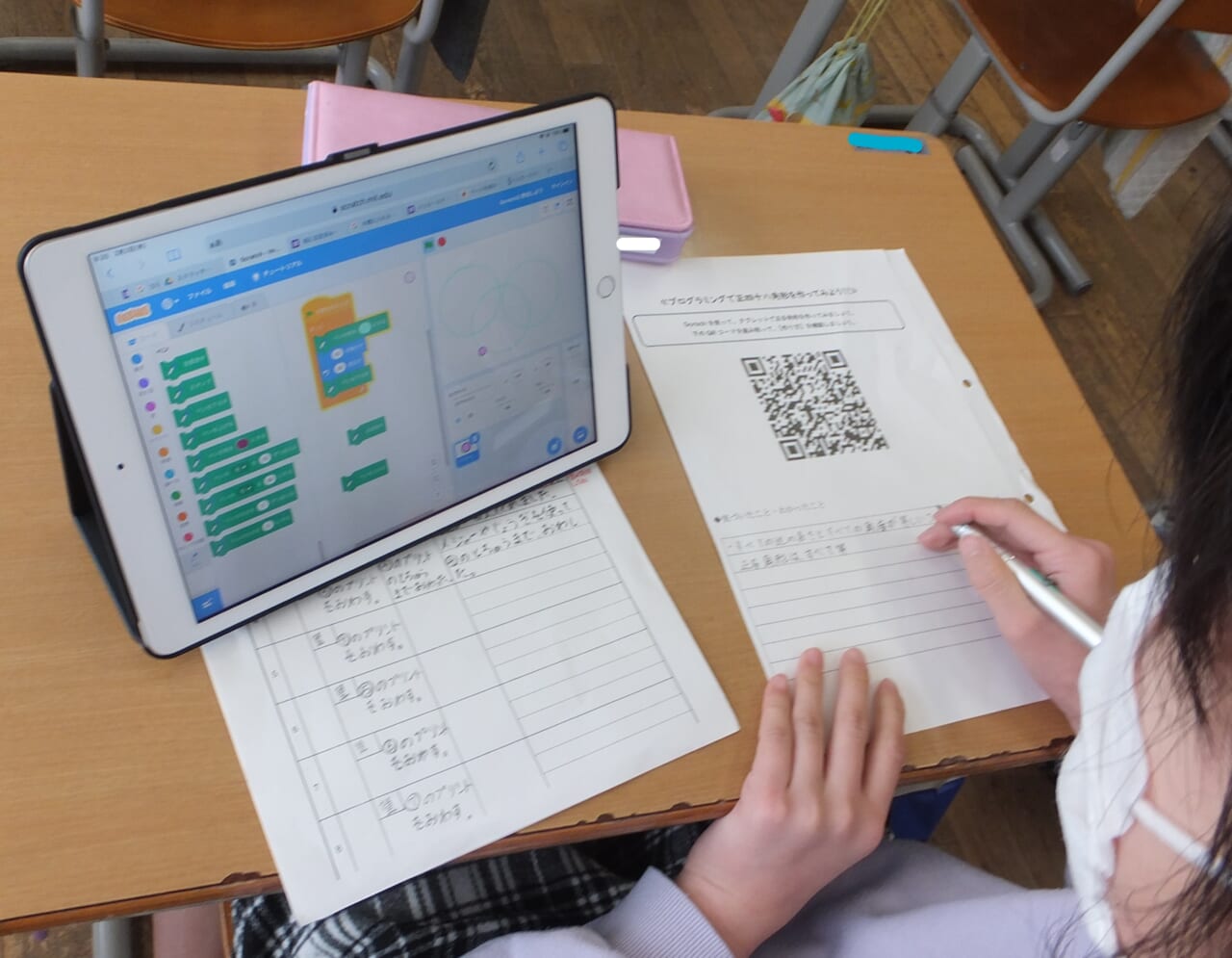

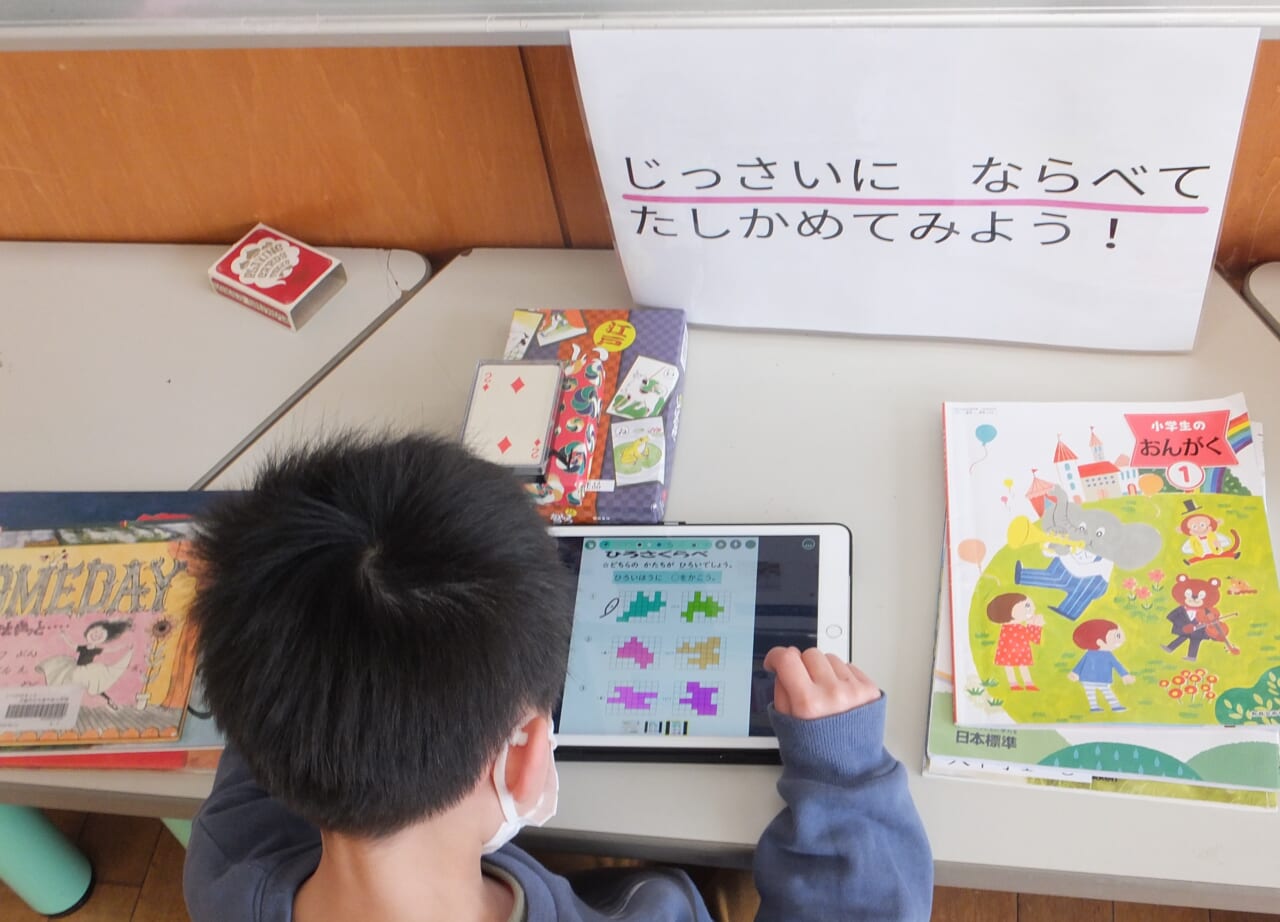

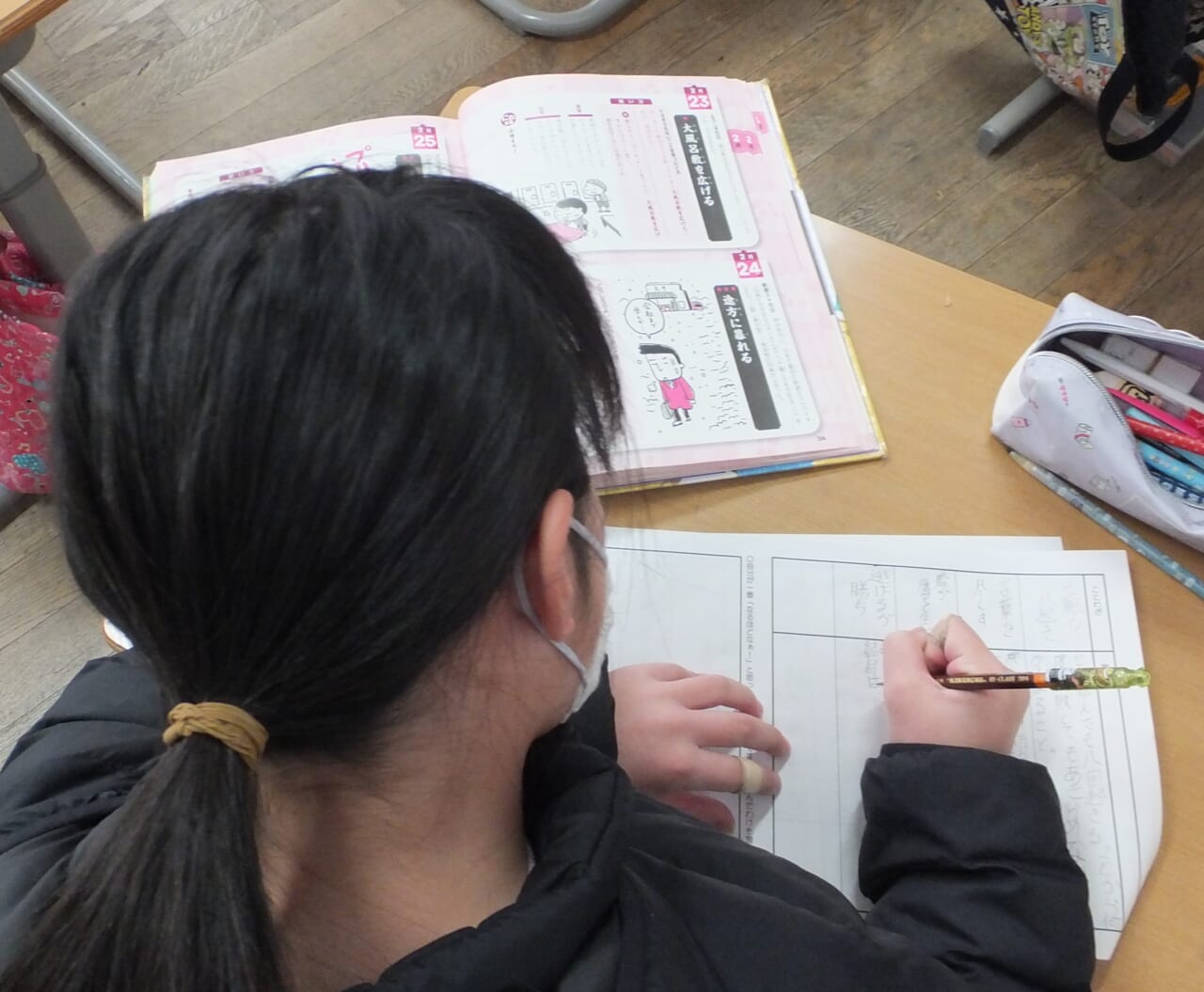

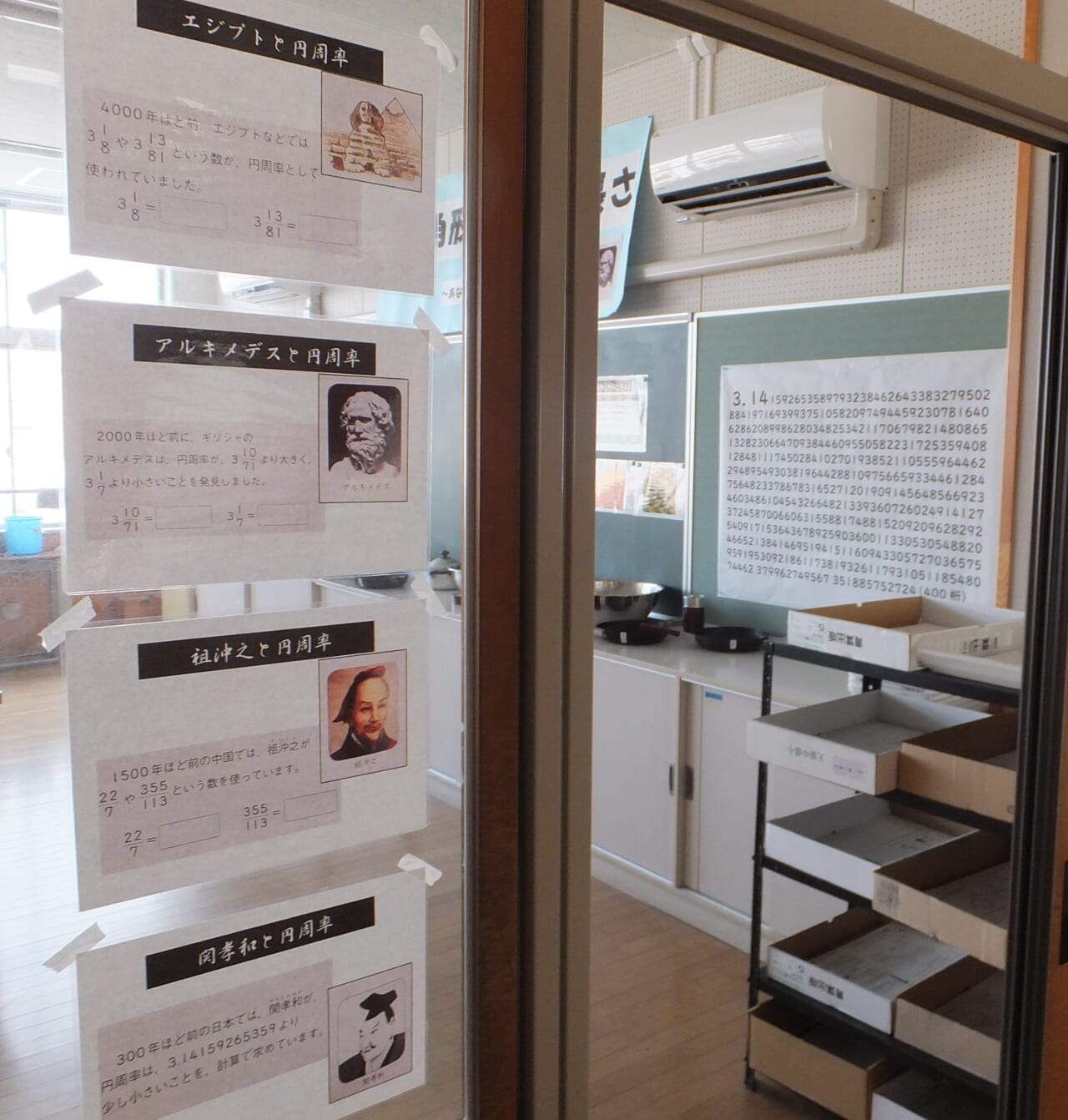

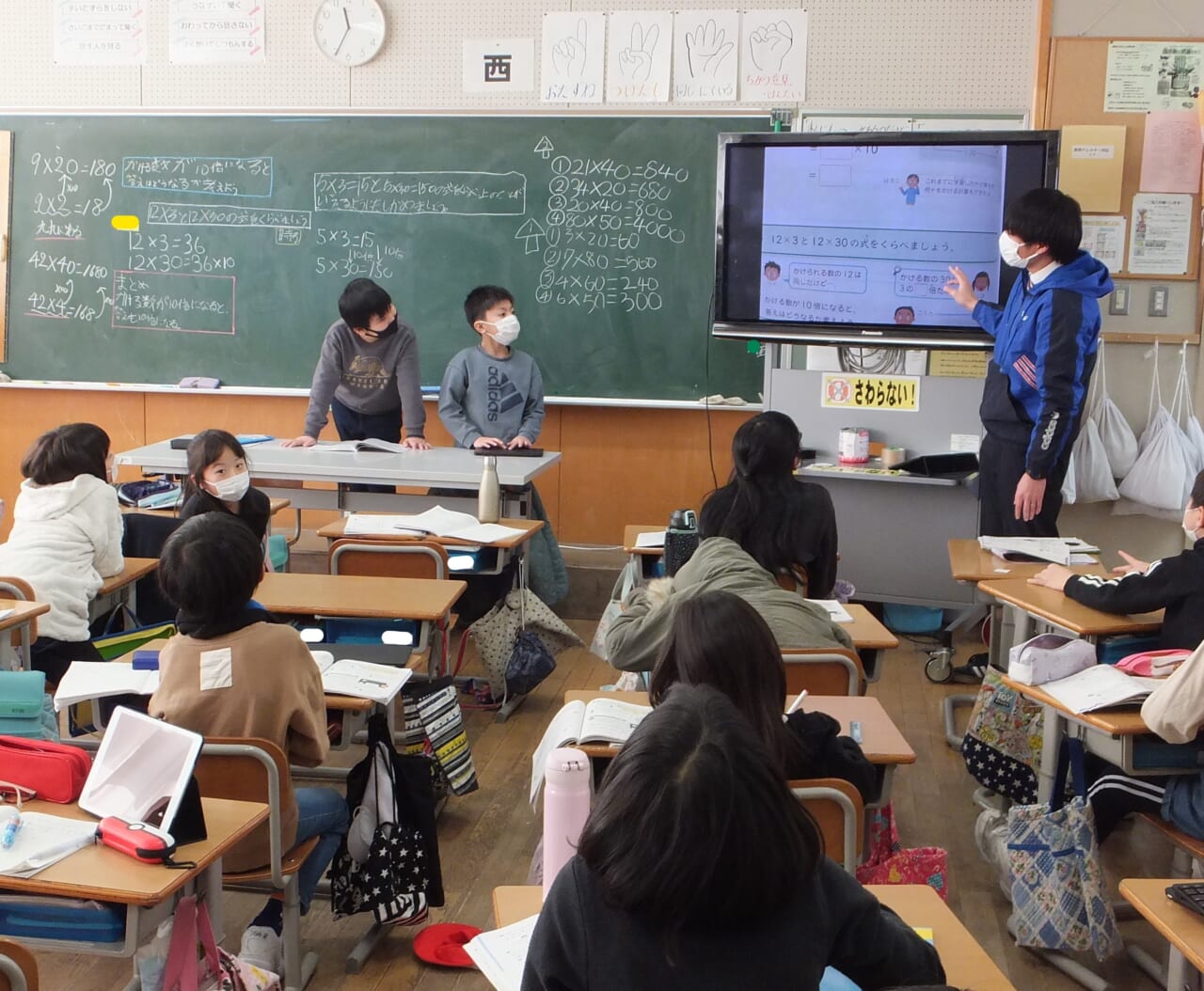

「分数」が出てきました。分数は何となく苦手という人が少なくないようですが、小学校の算数のこんなに早い段階(?!)で出てくるんですね。

「分数って何か?」と聞かれると意外に説明が難しい。子どもたちは、こんなふうに少しずつ認識を深めていきます。

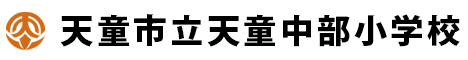

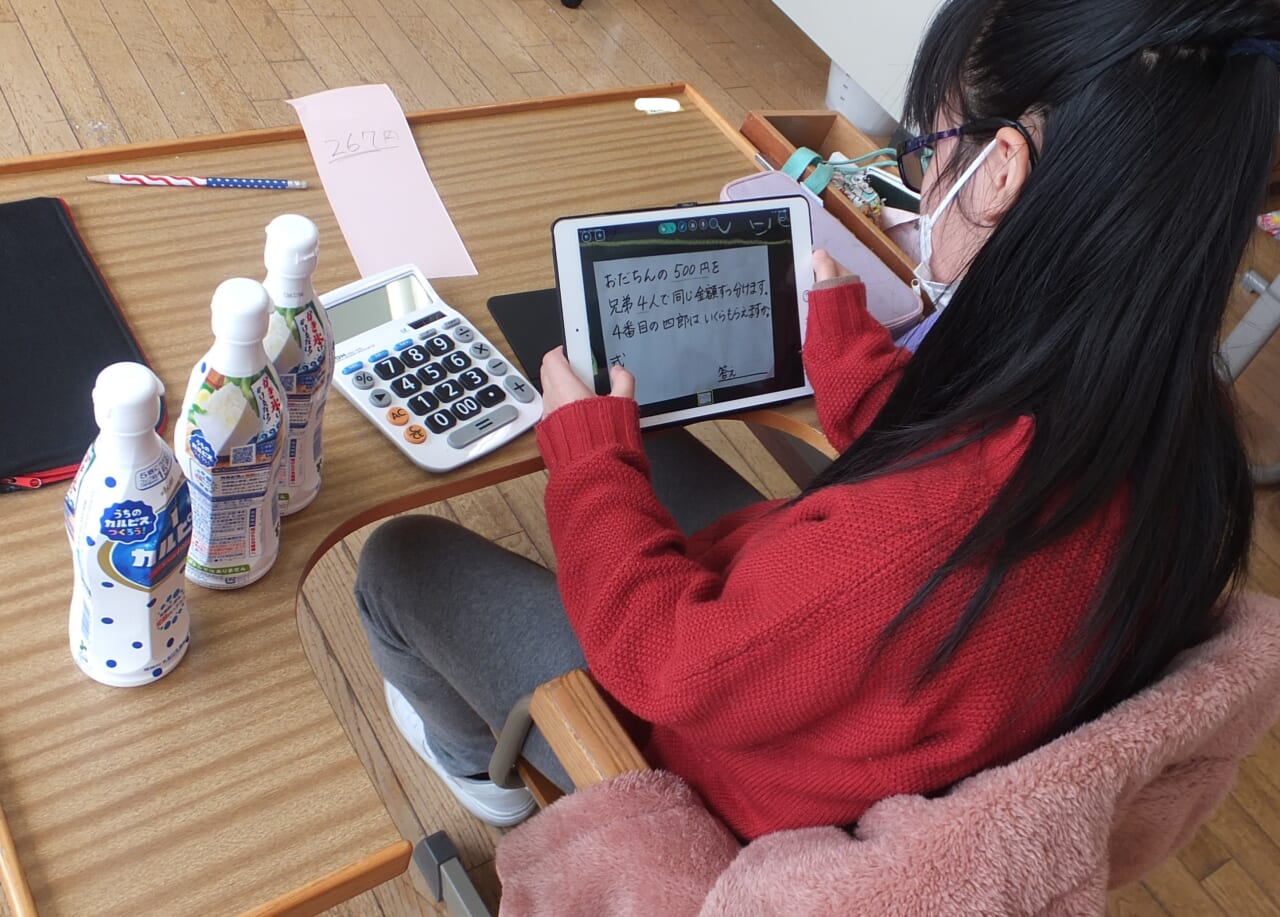

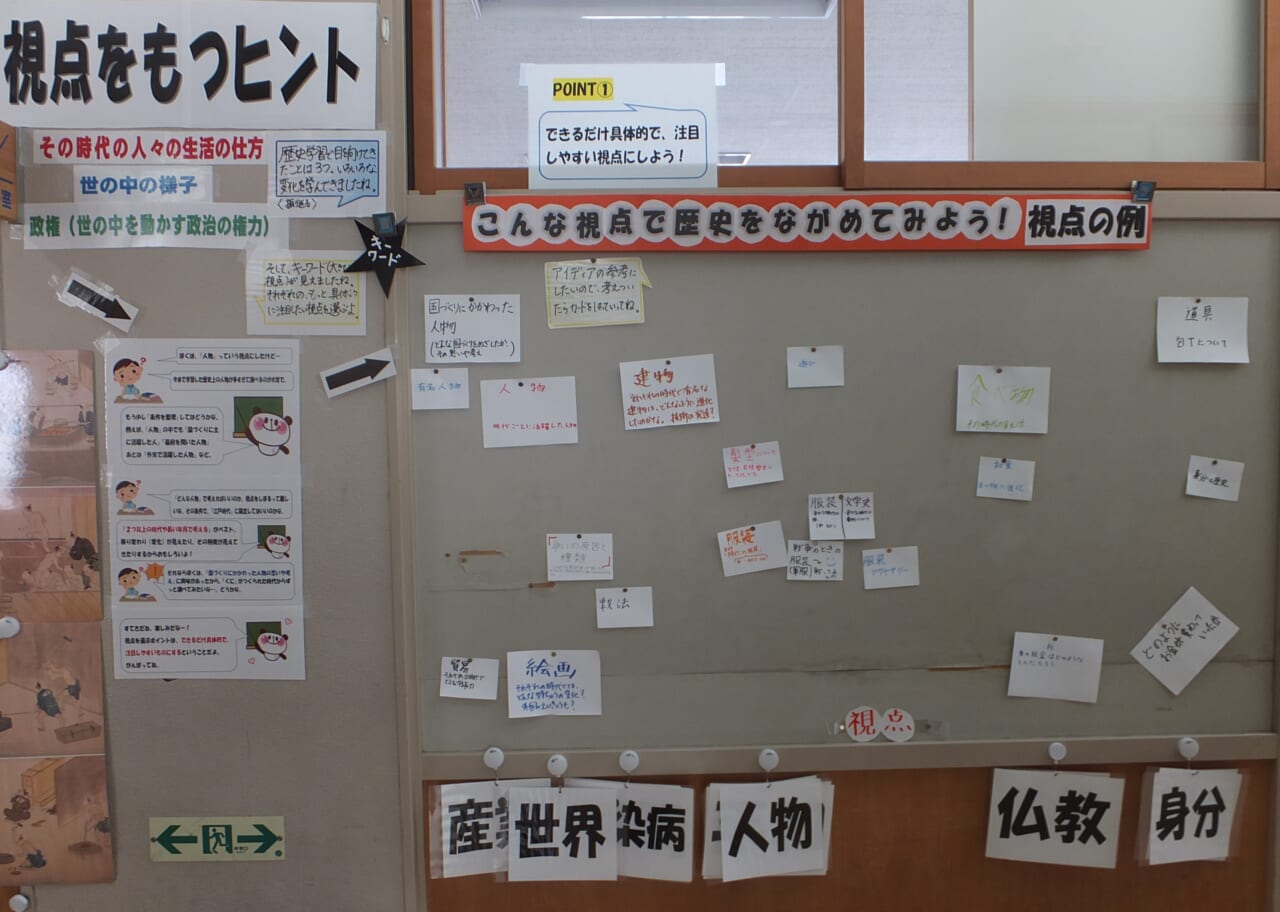

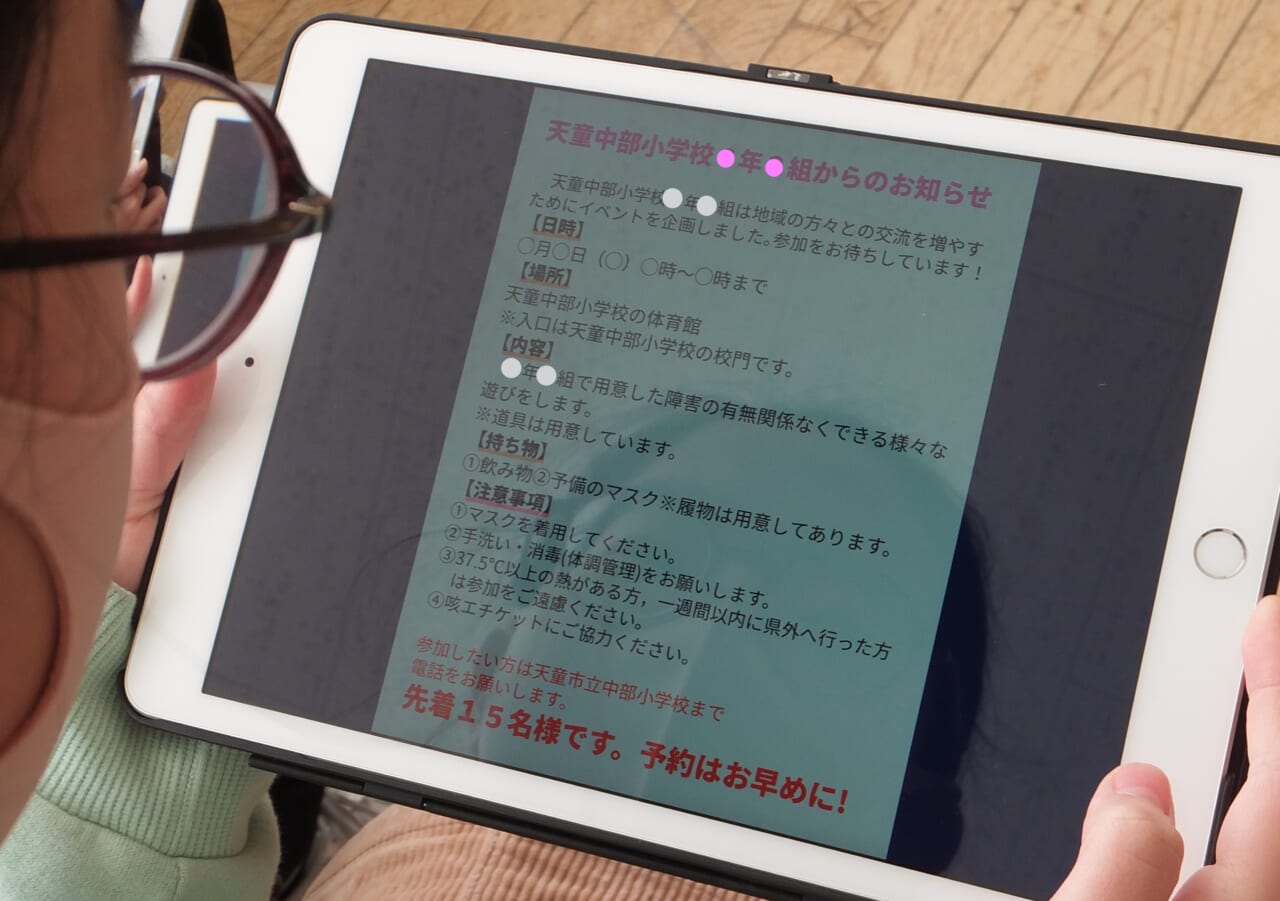

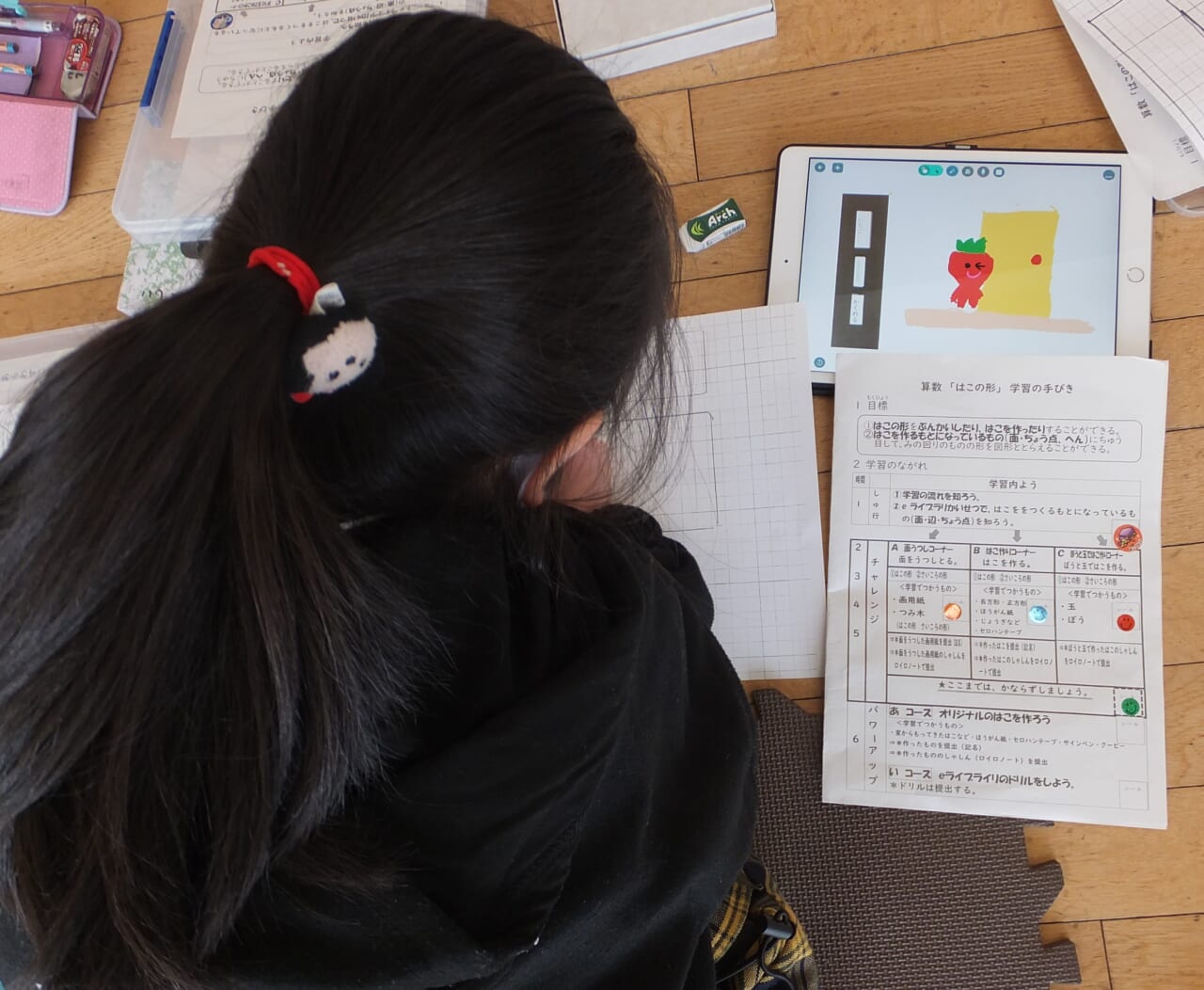

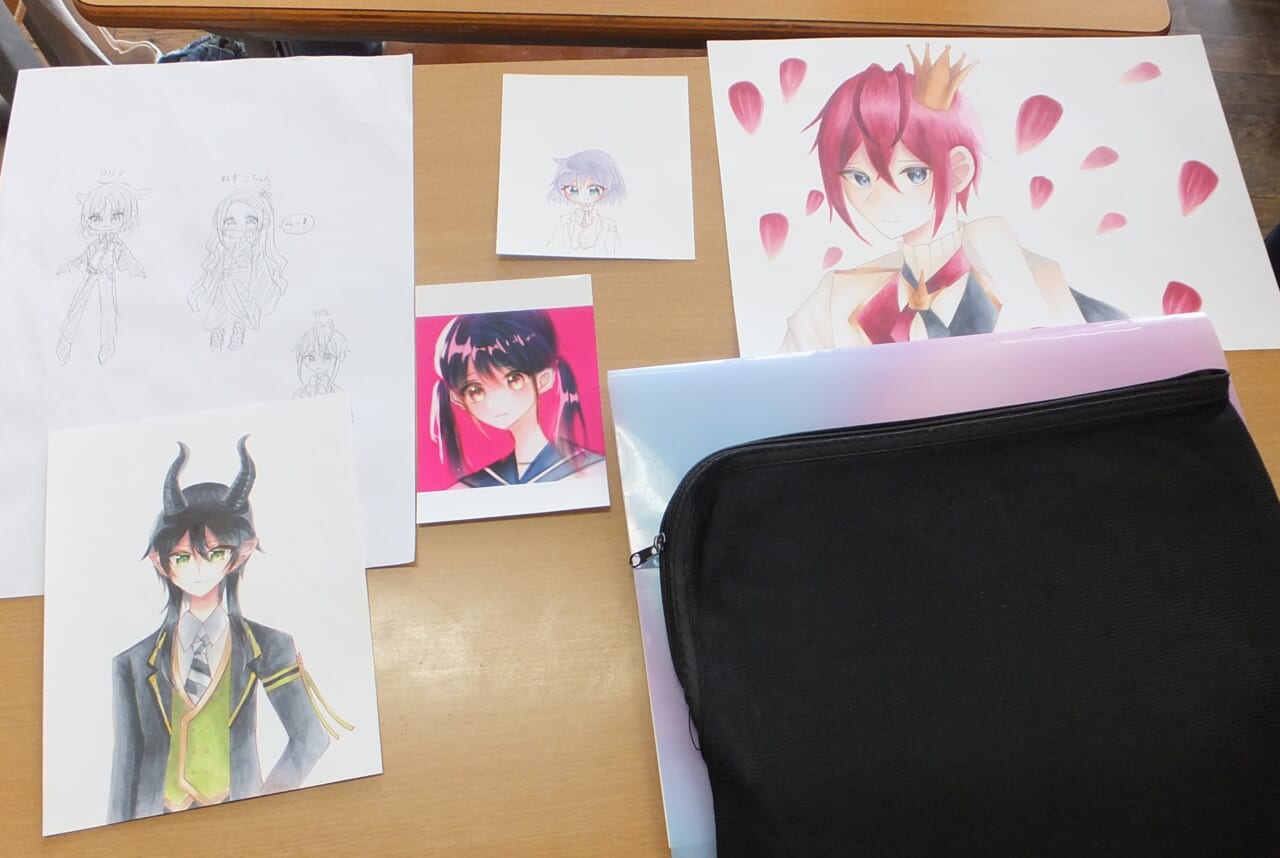

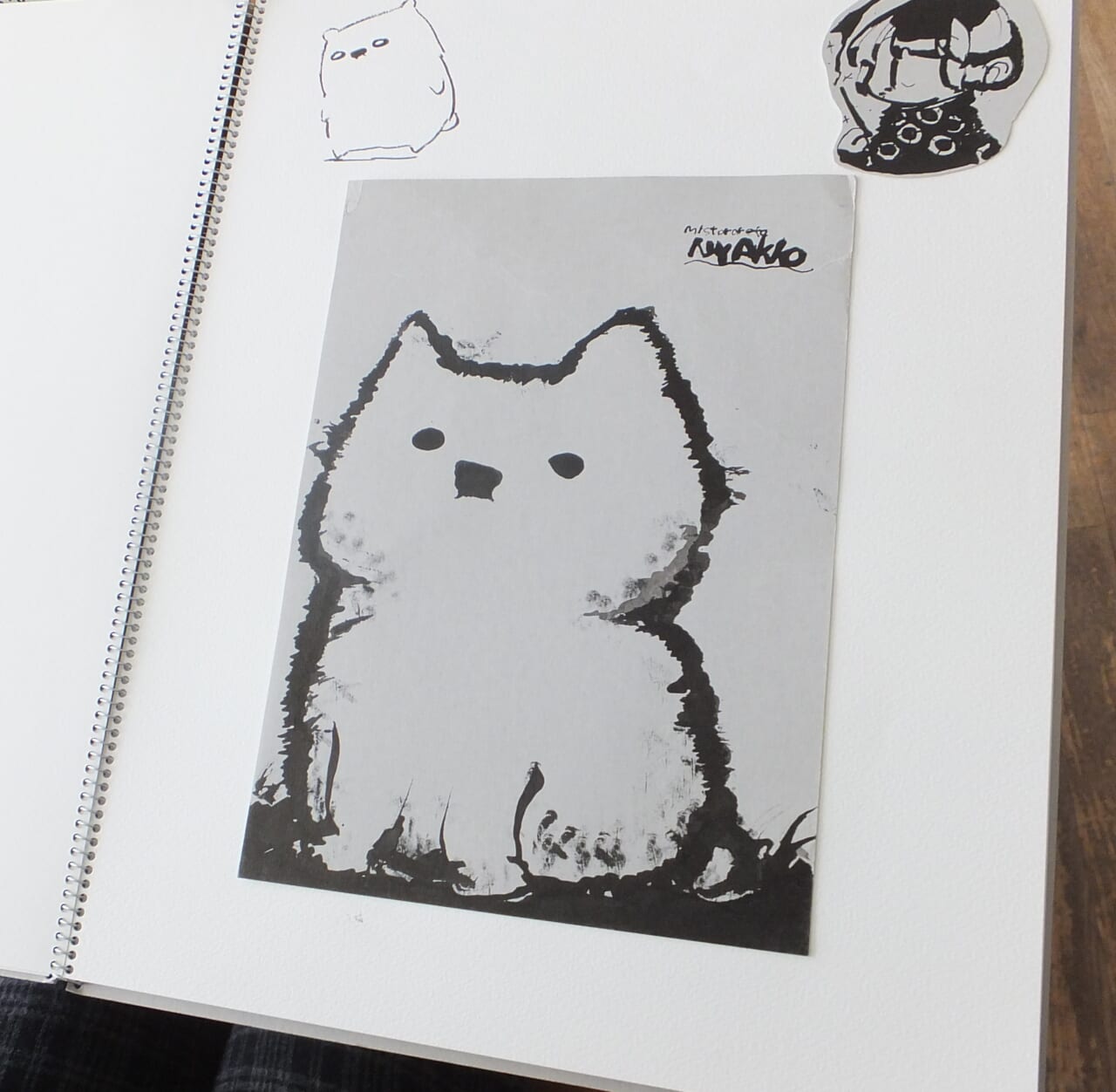

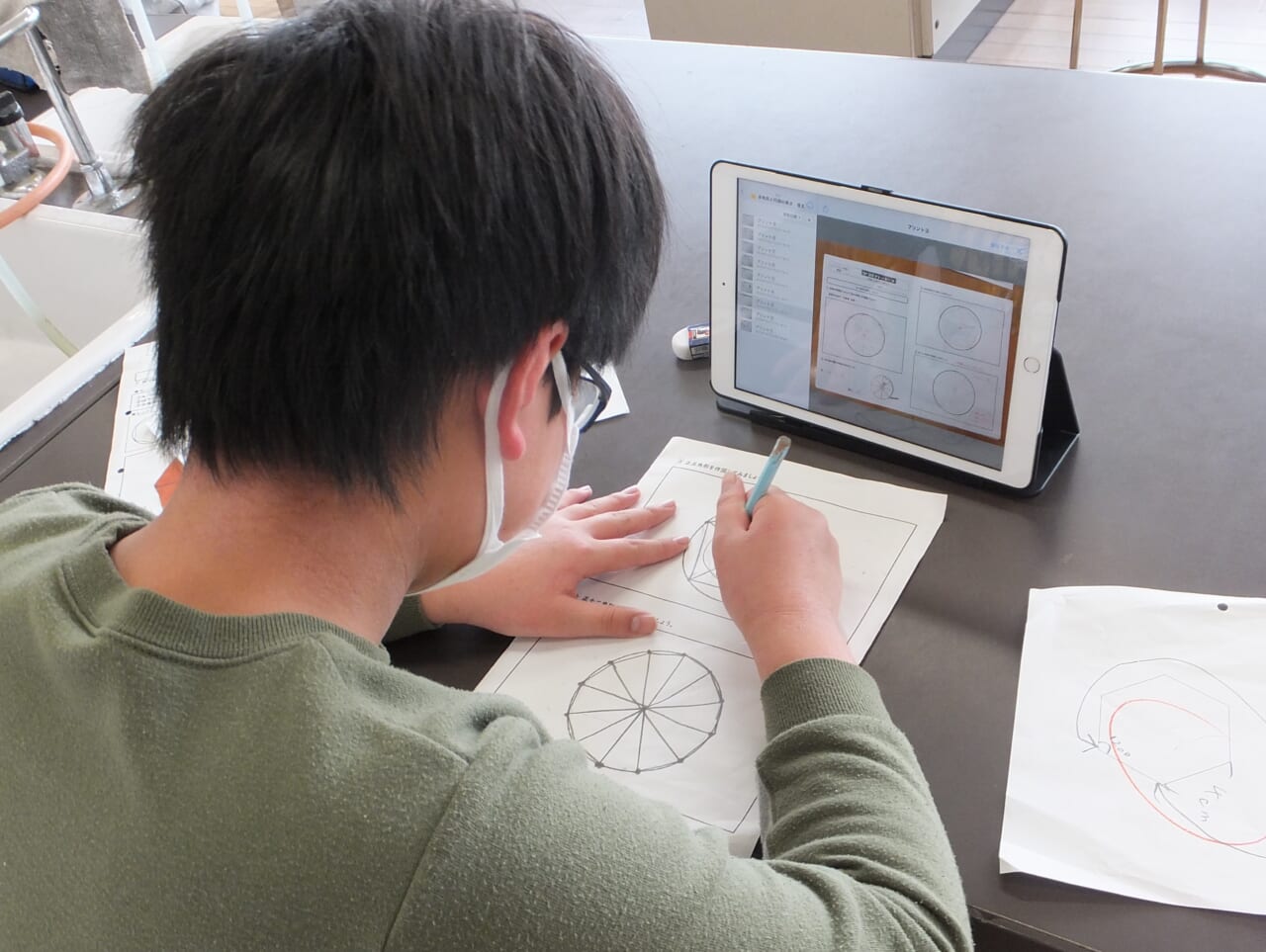

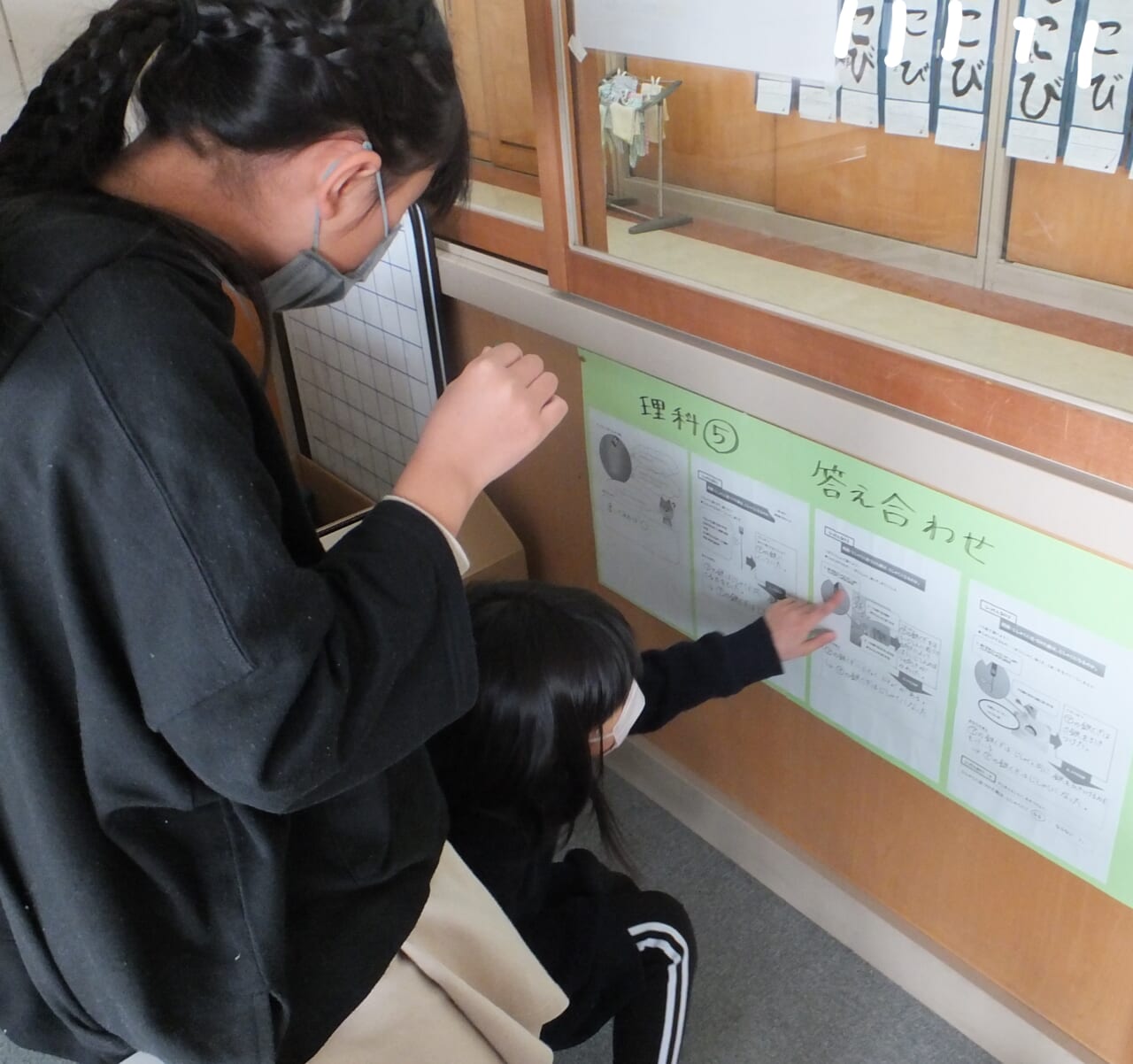

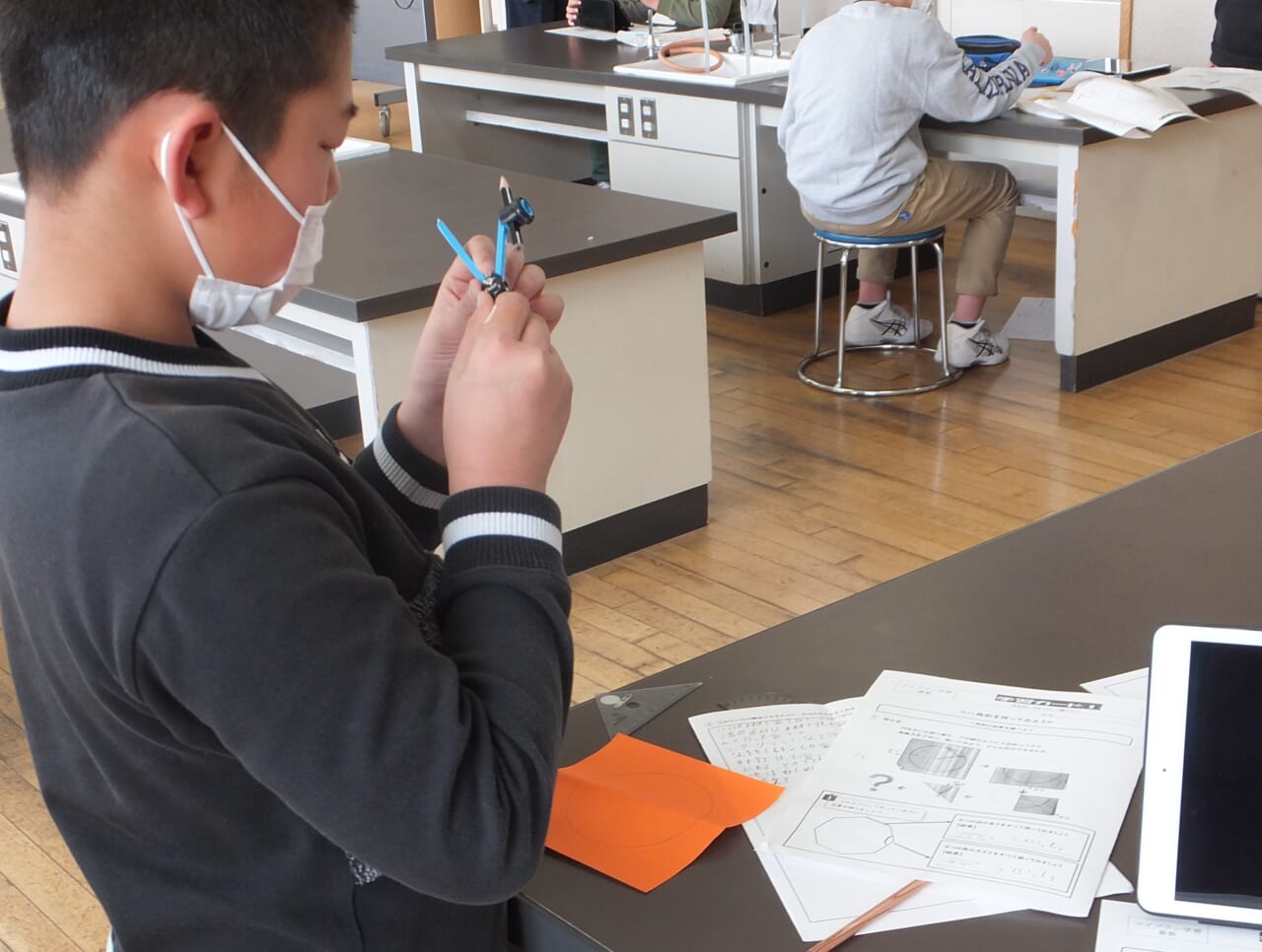

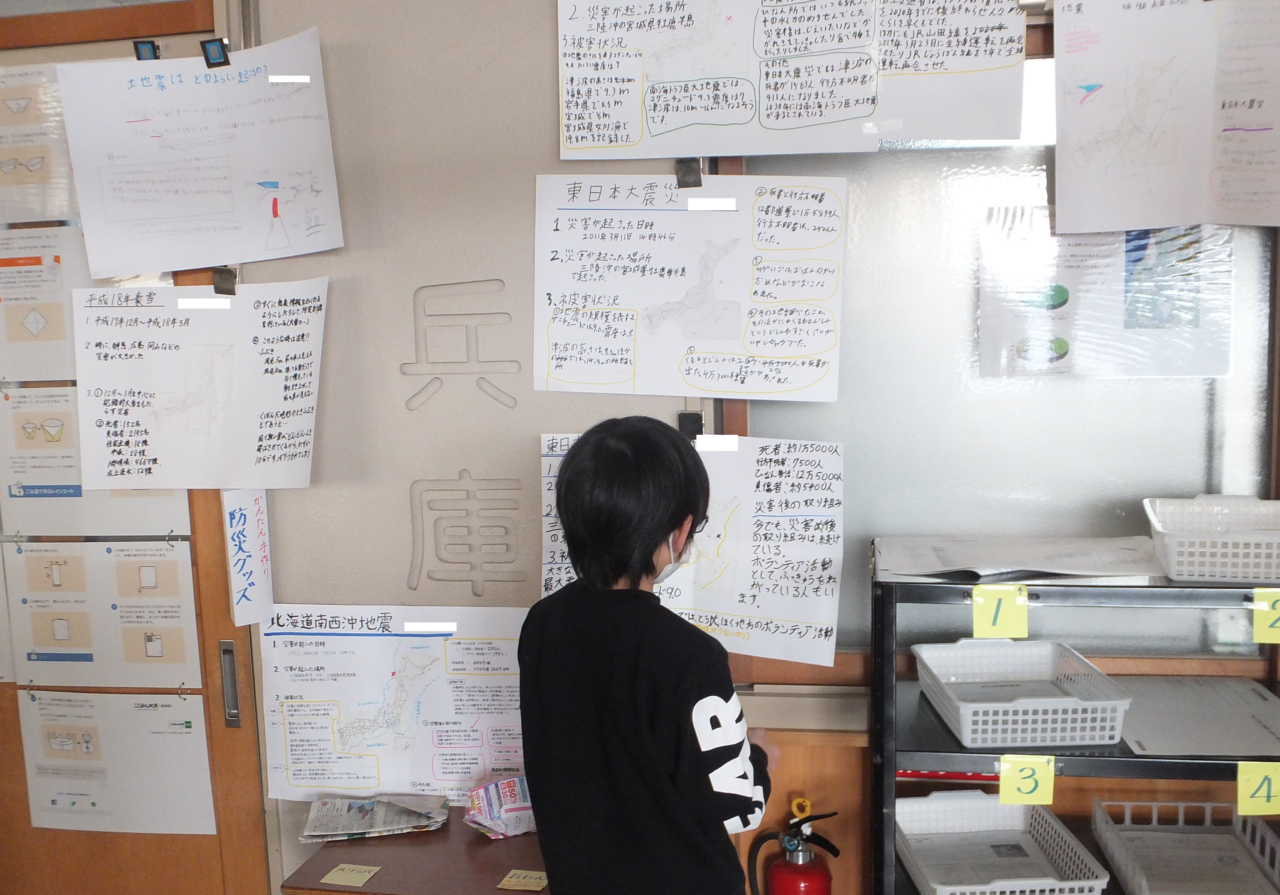

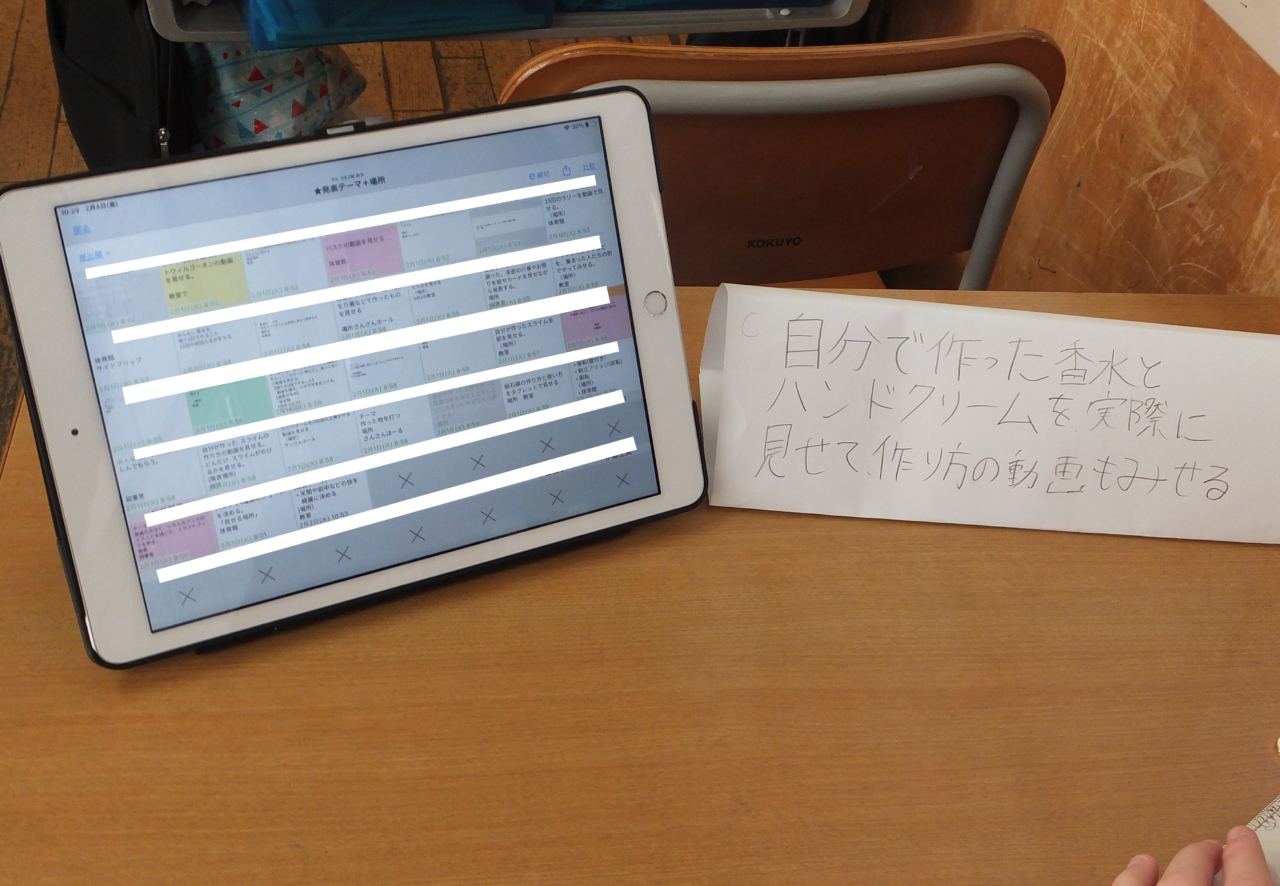

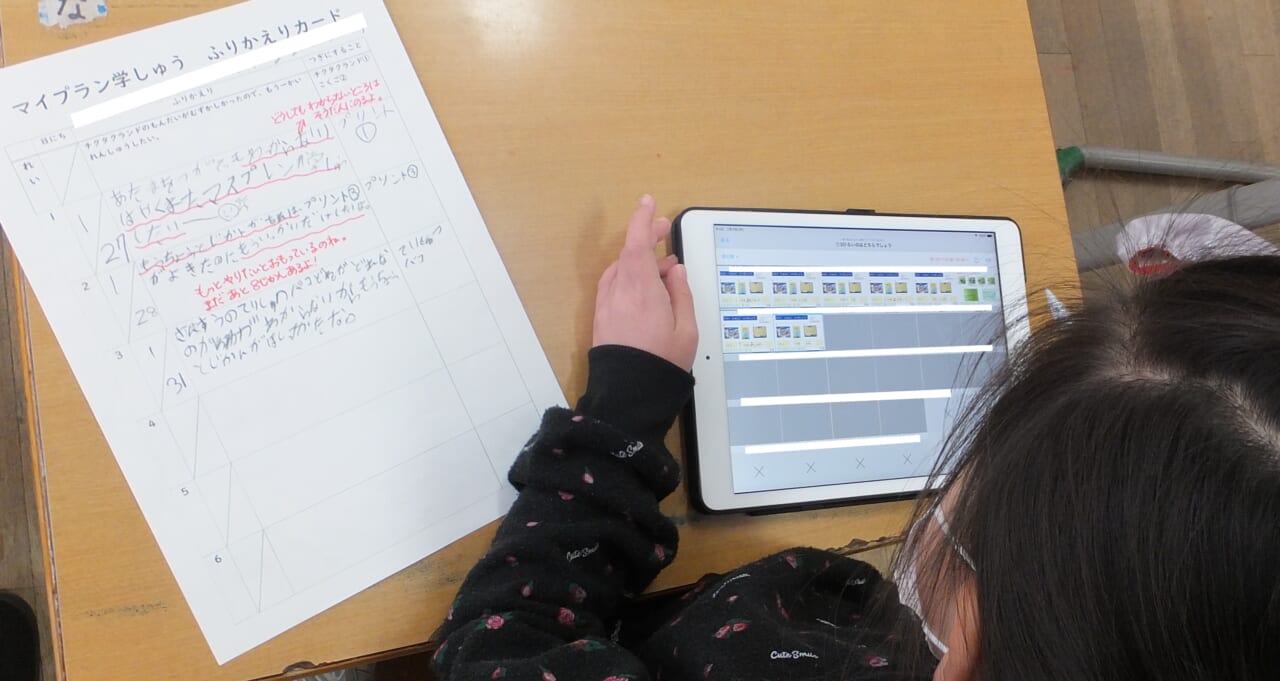

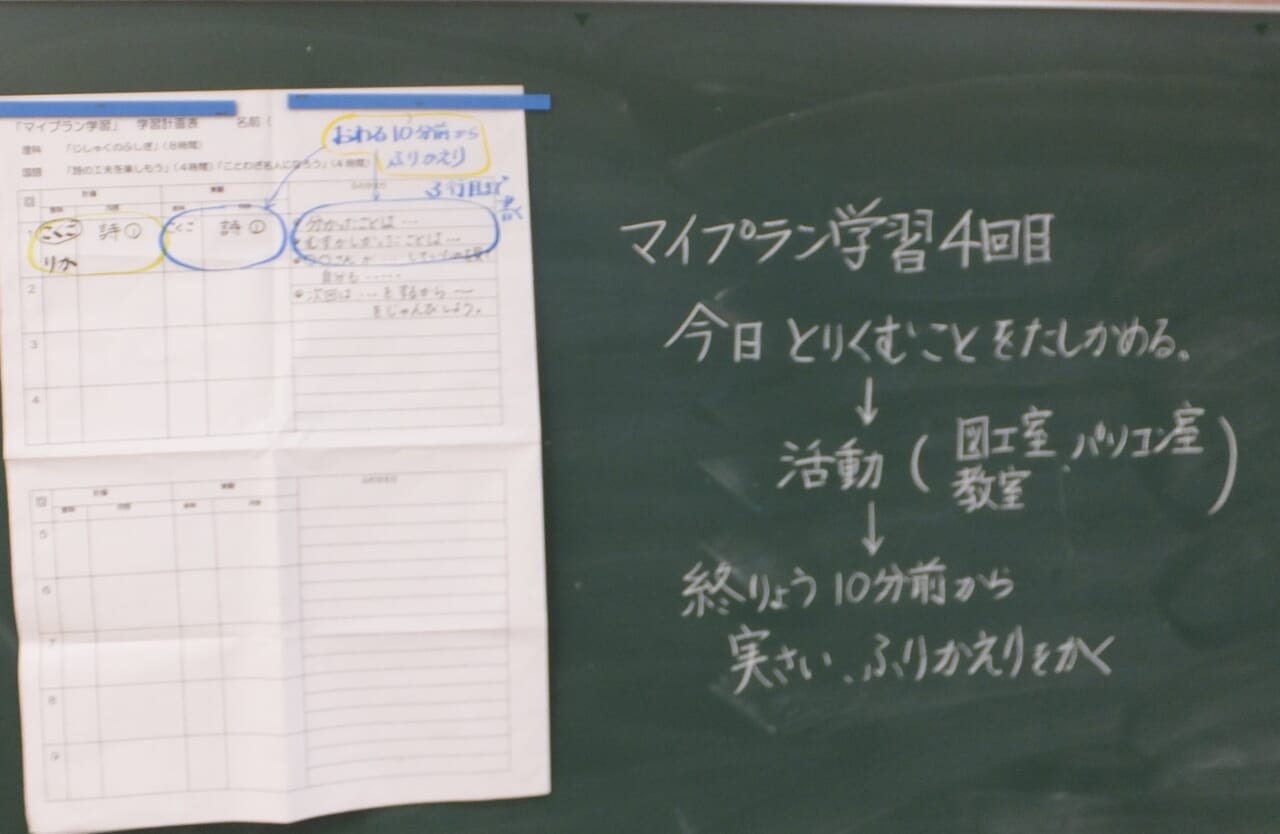

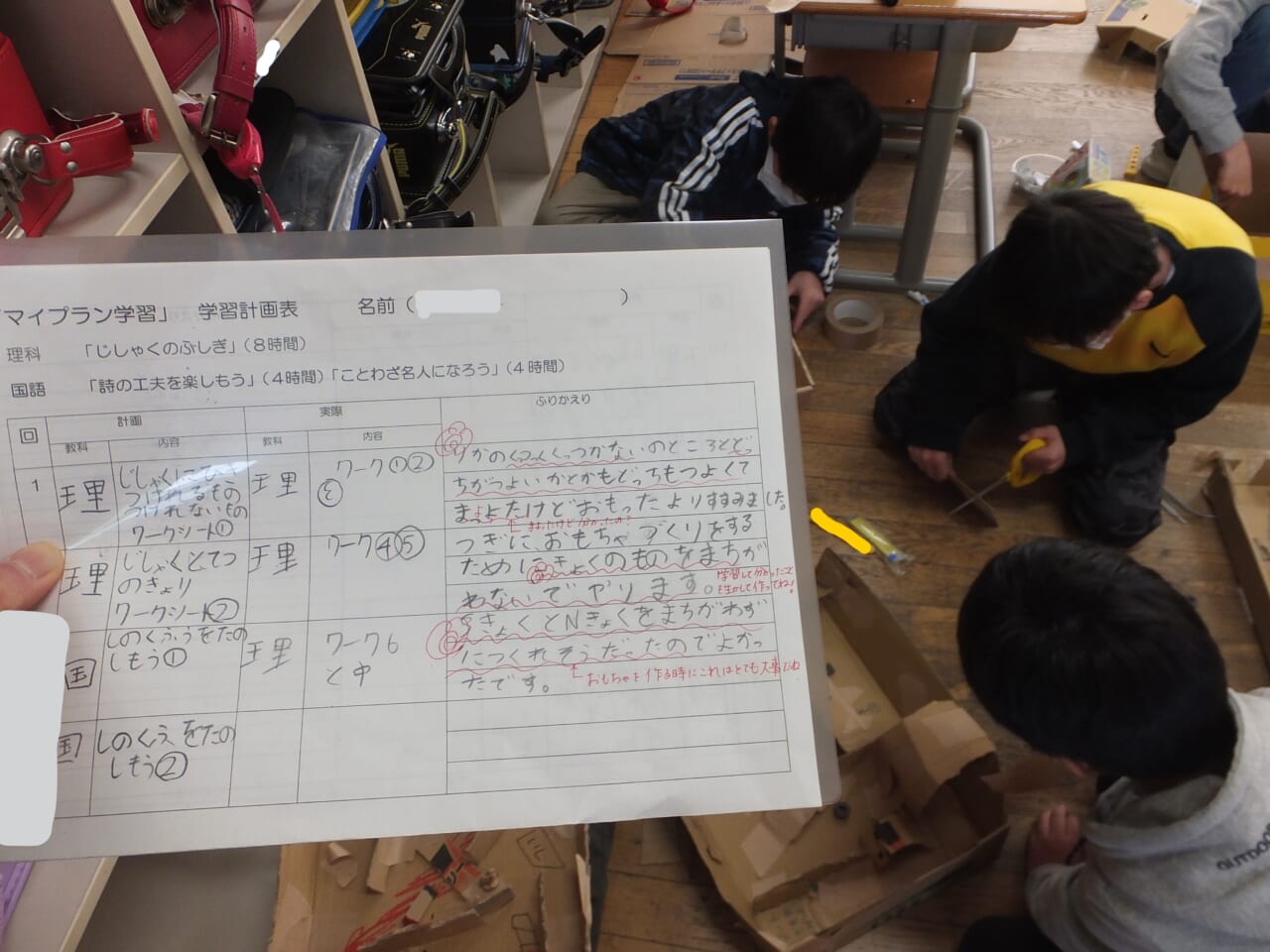

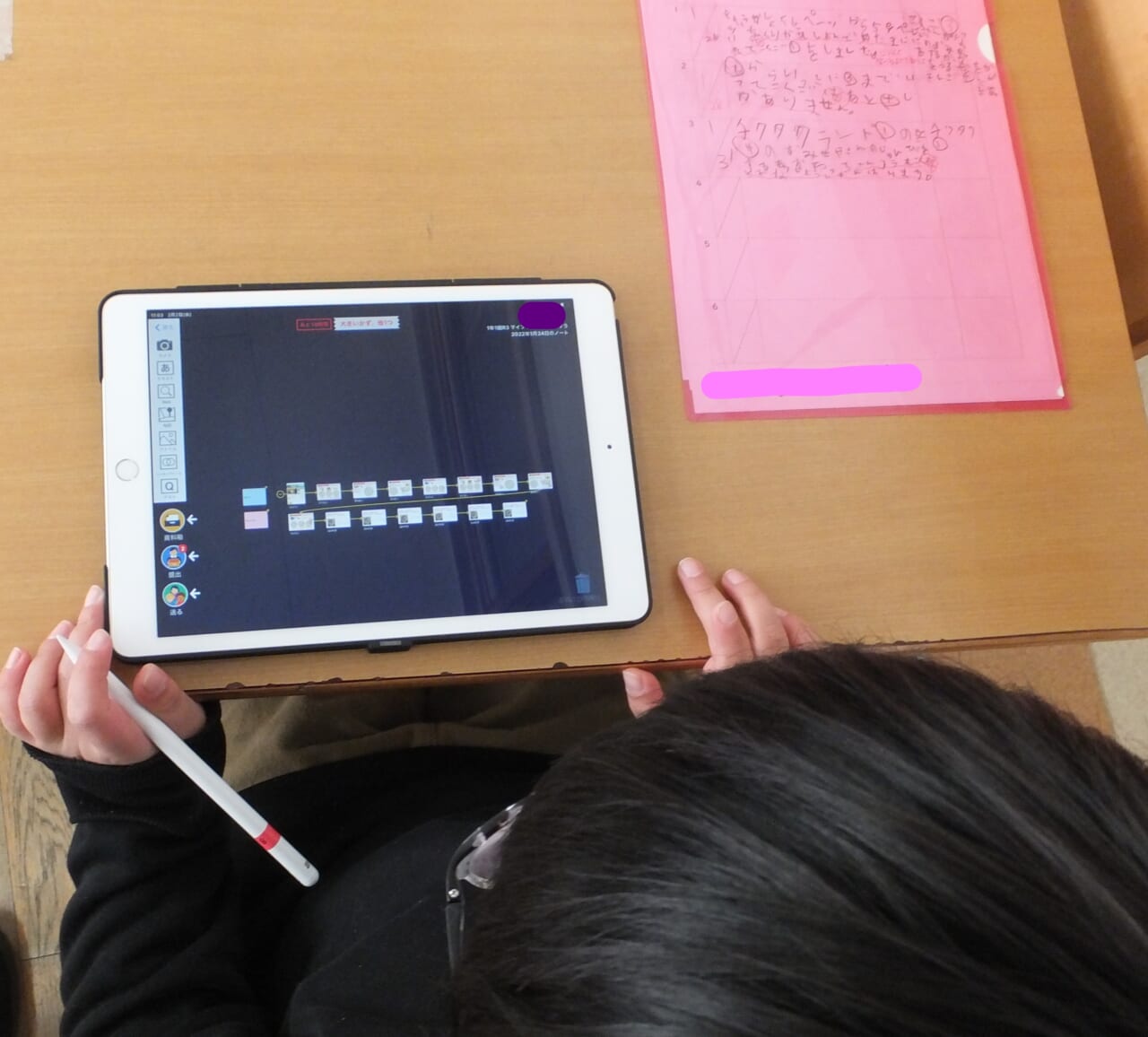

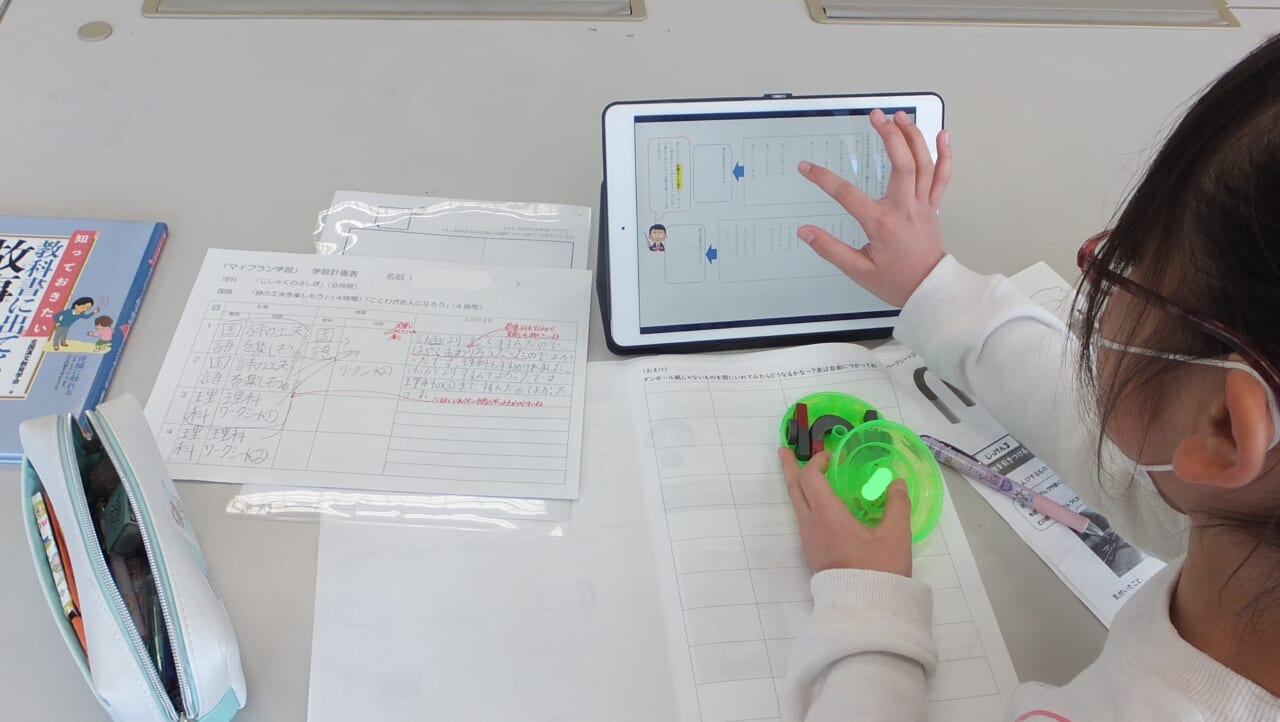

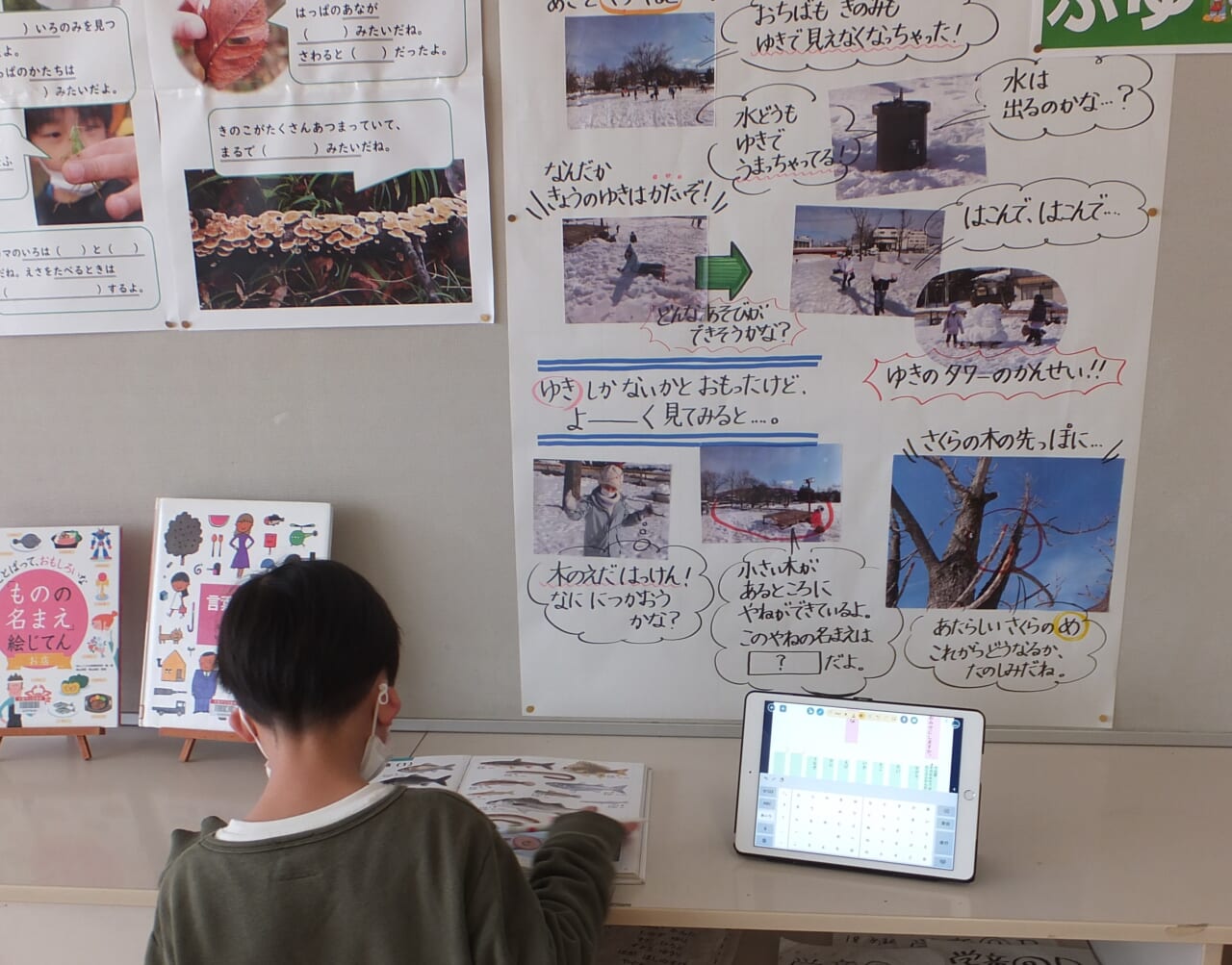

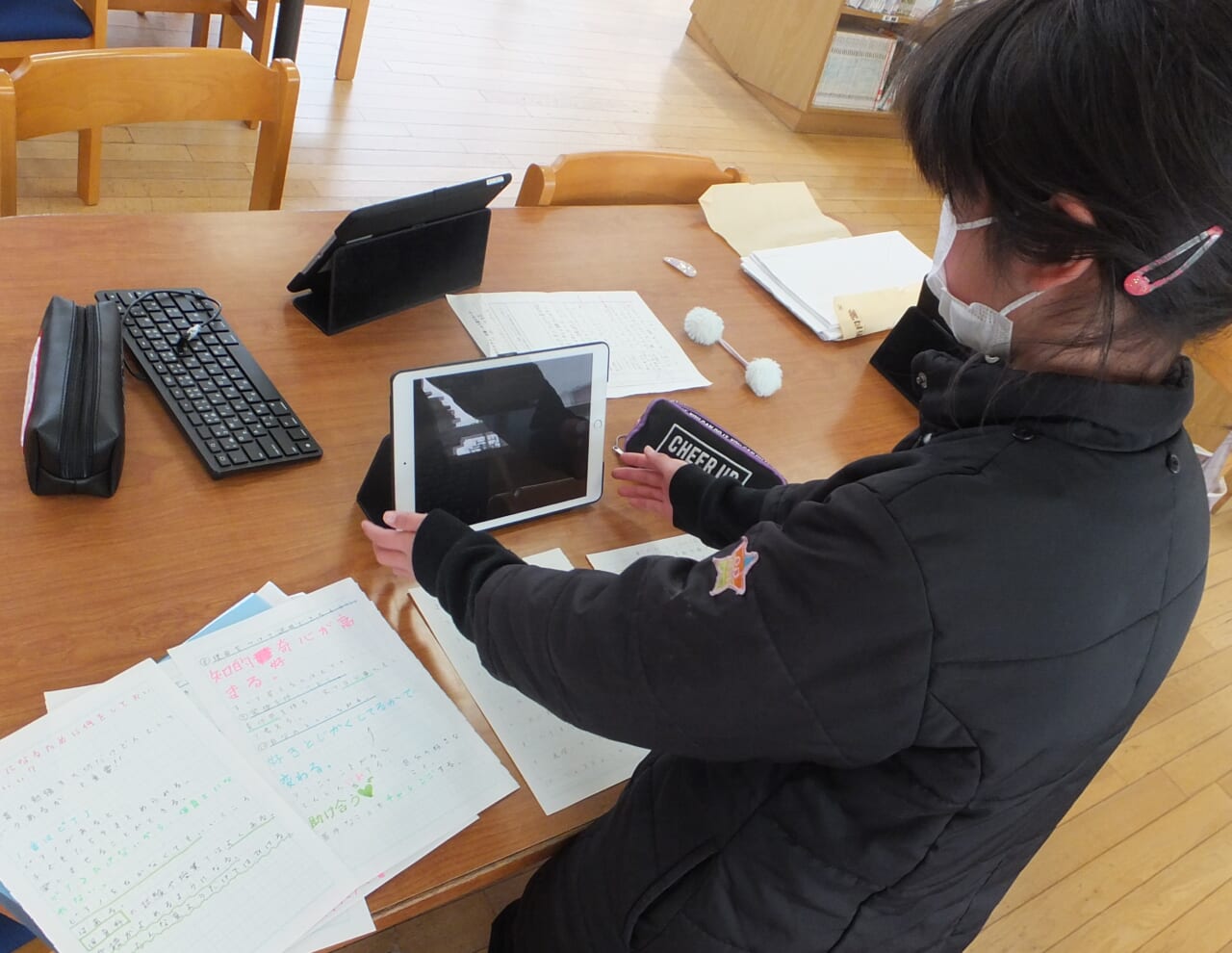

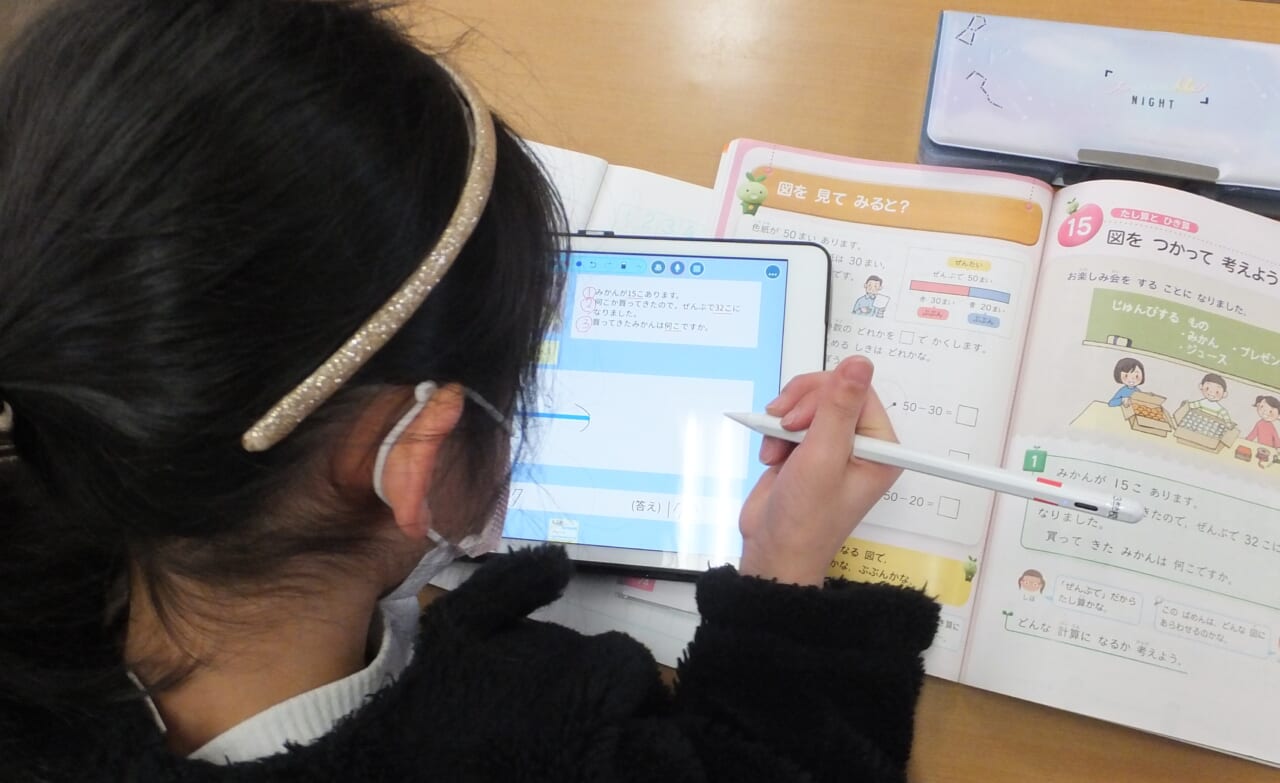

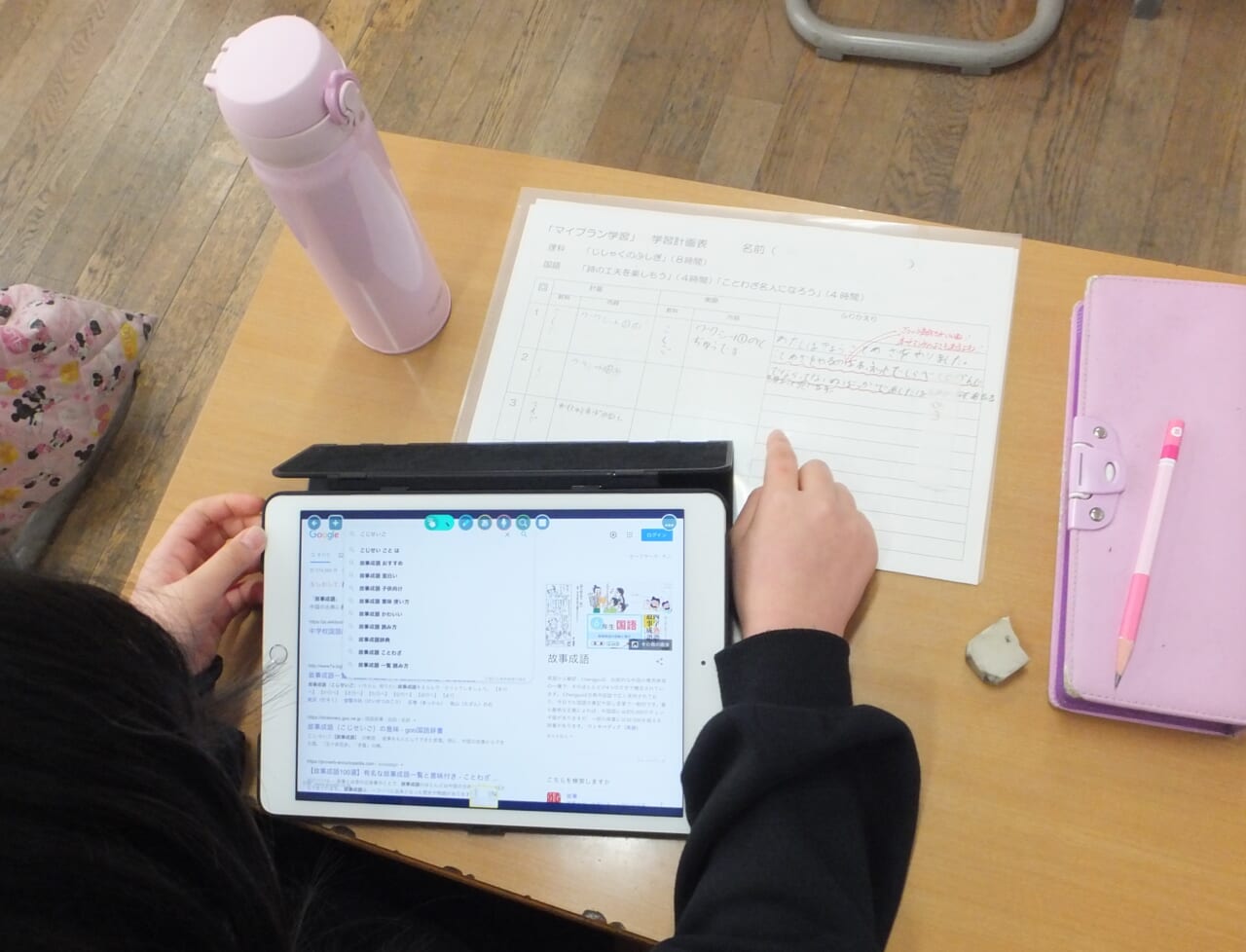

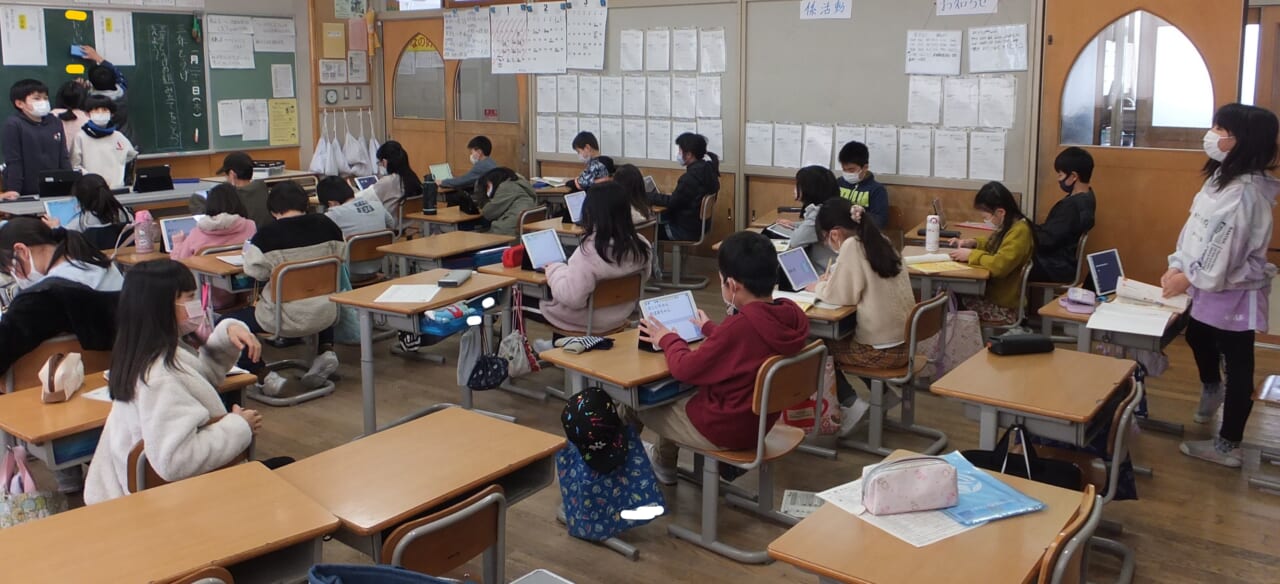

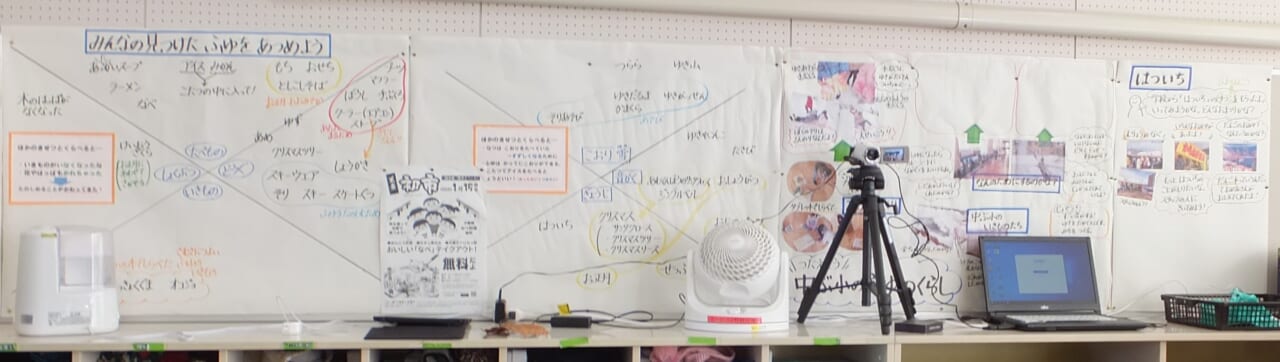

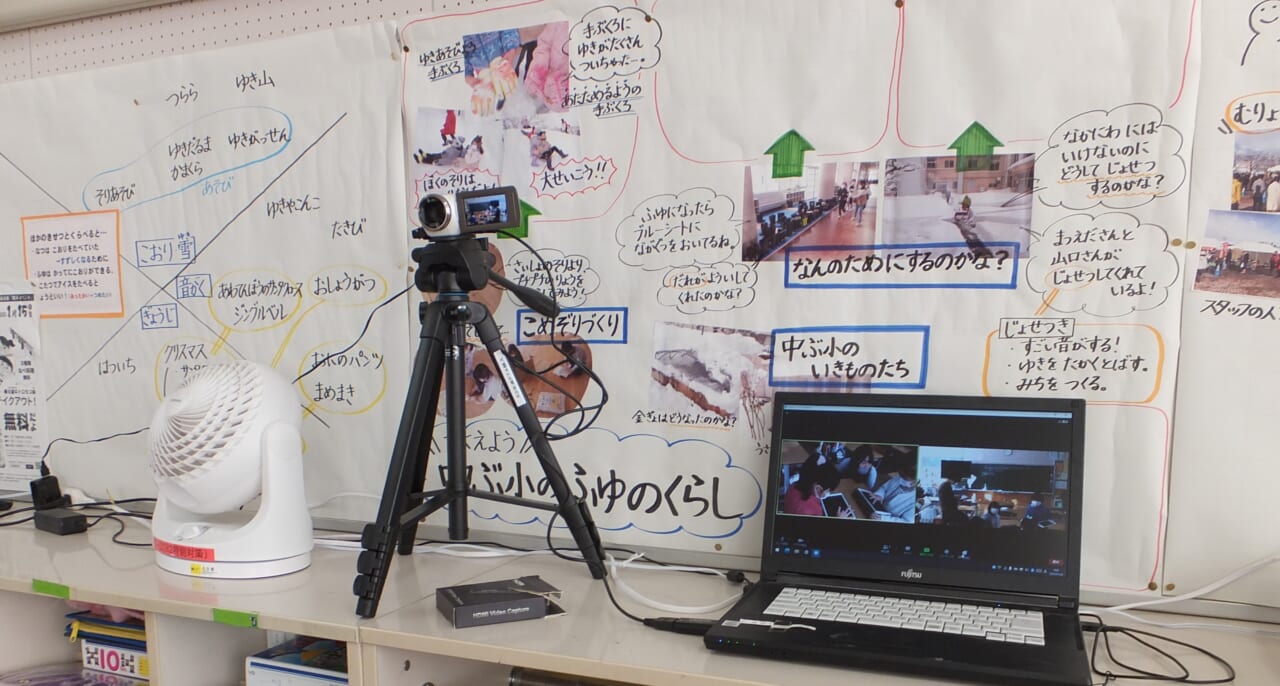

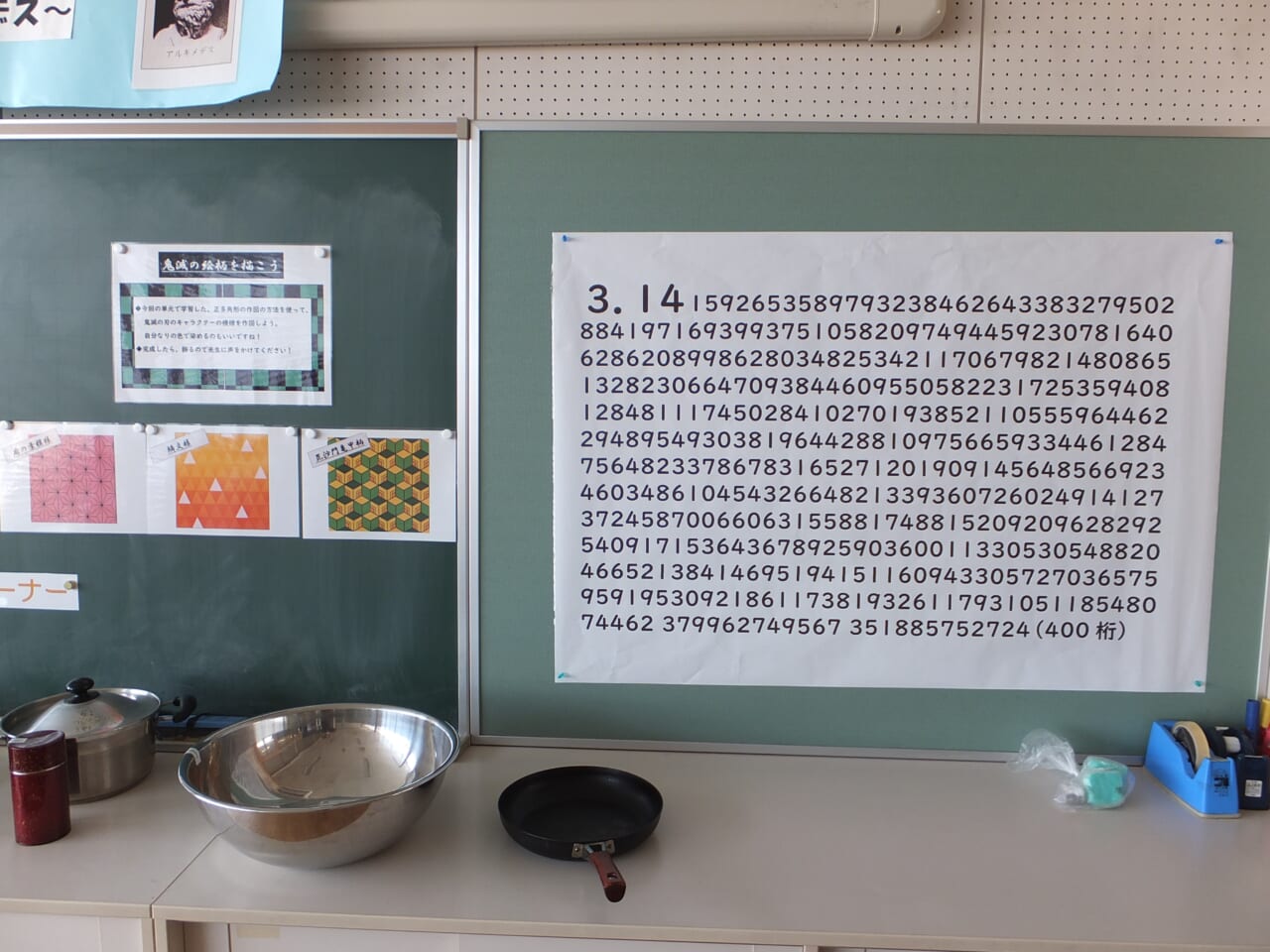

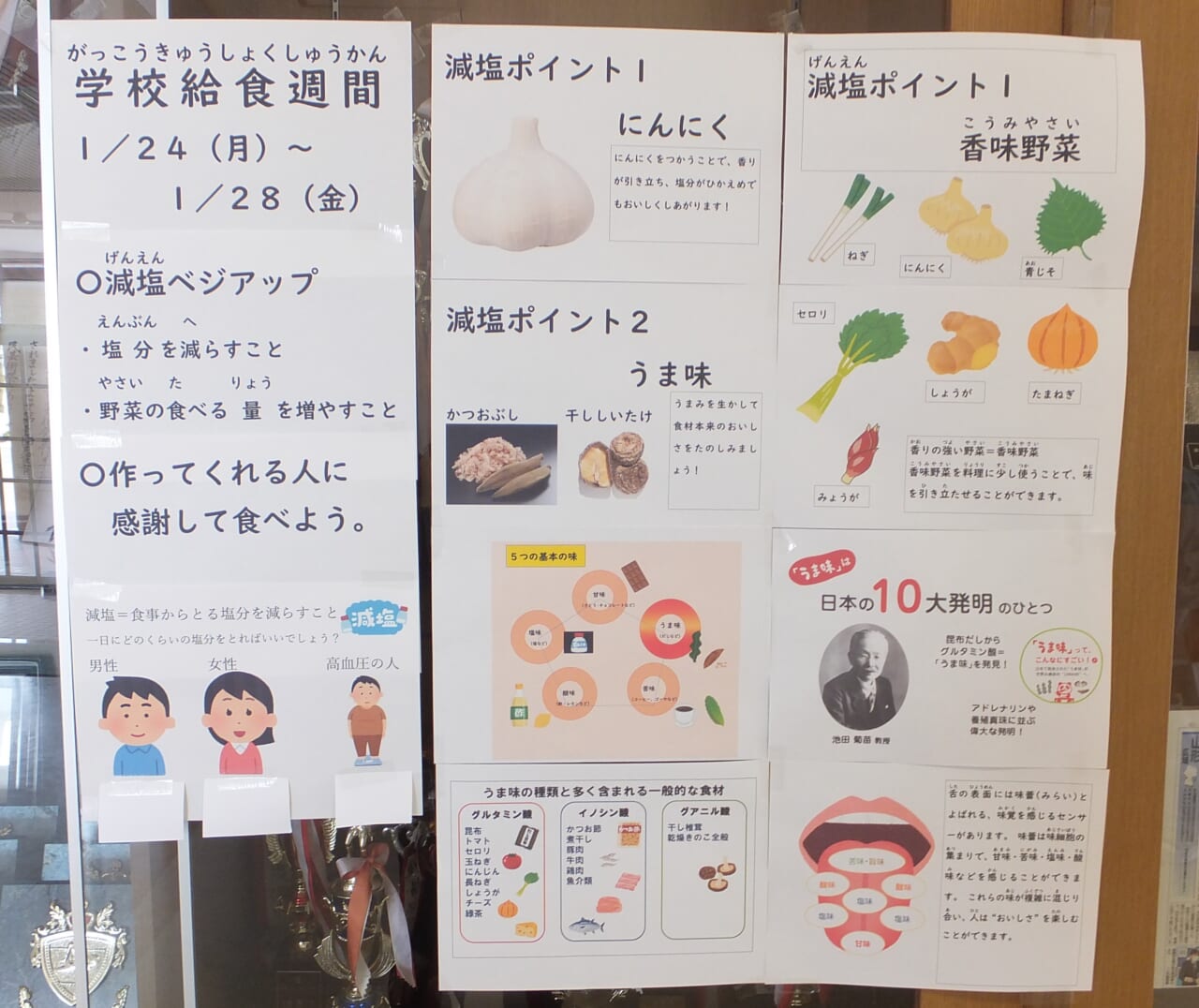

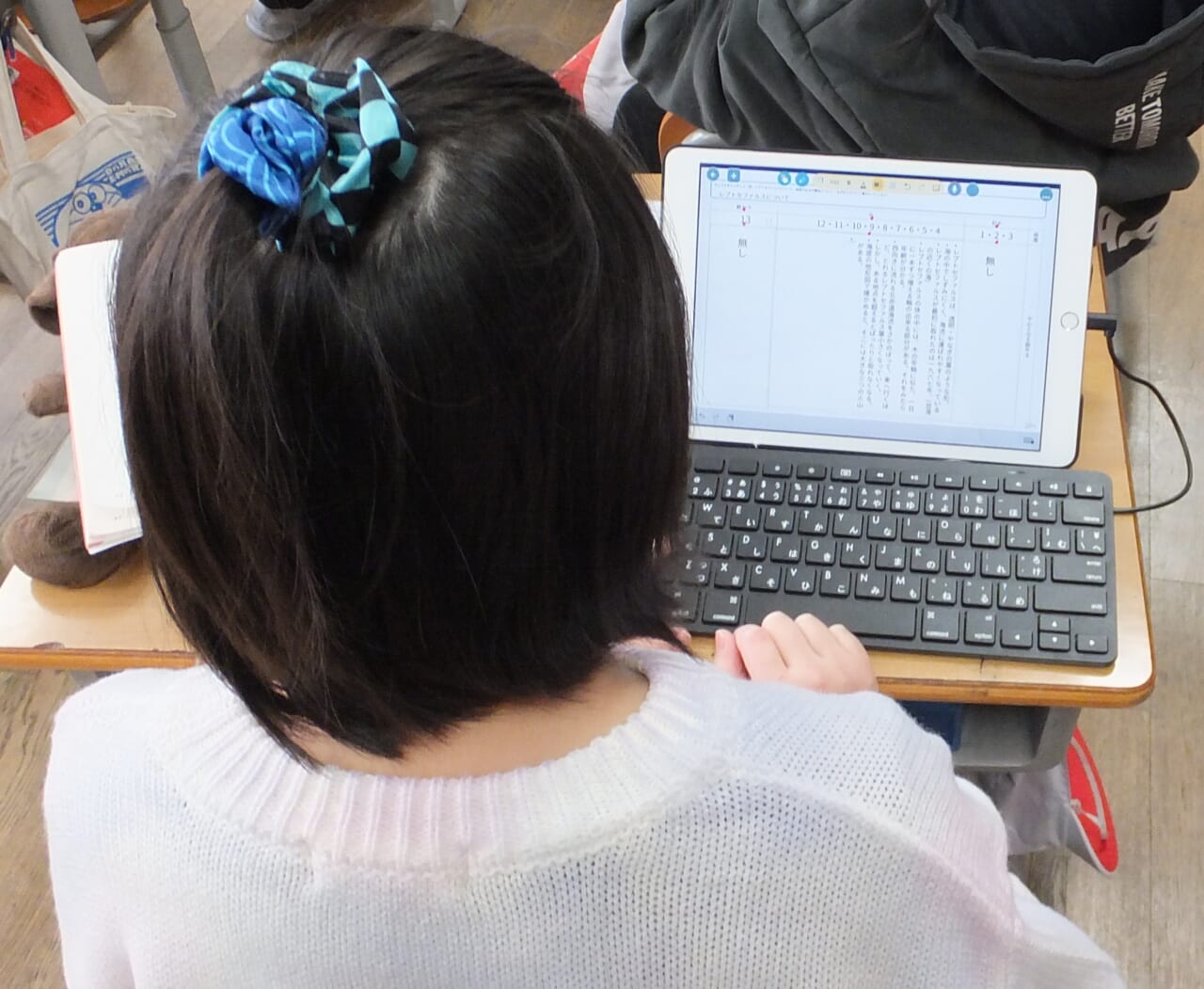

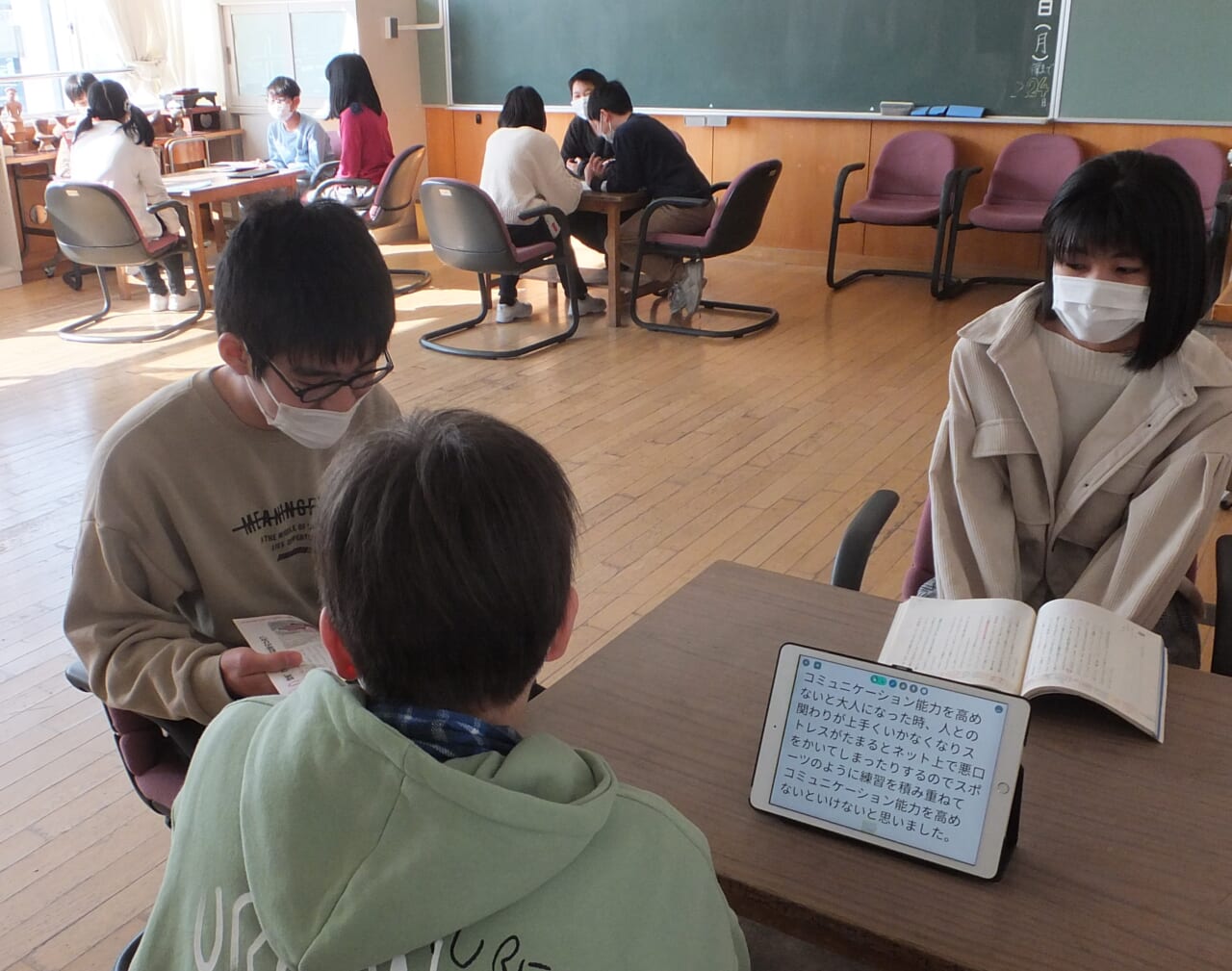

MP(マイプラン)学習。今日の学習に必要な資料の近くで学んでいます。

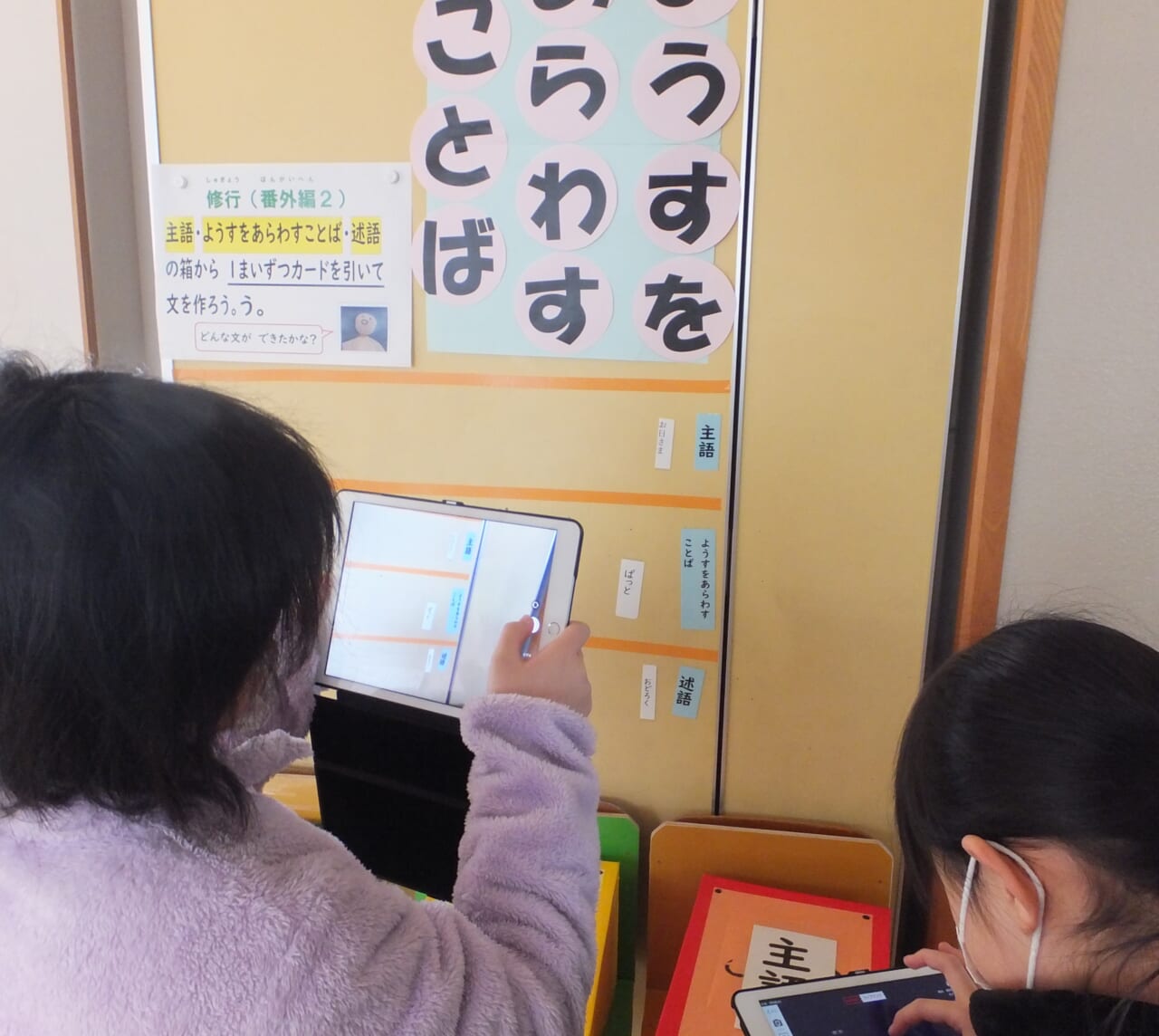

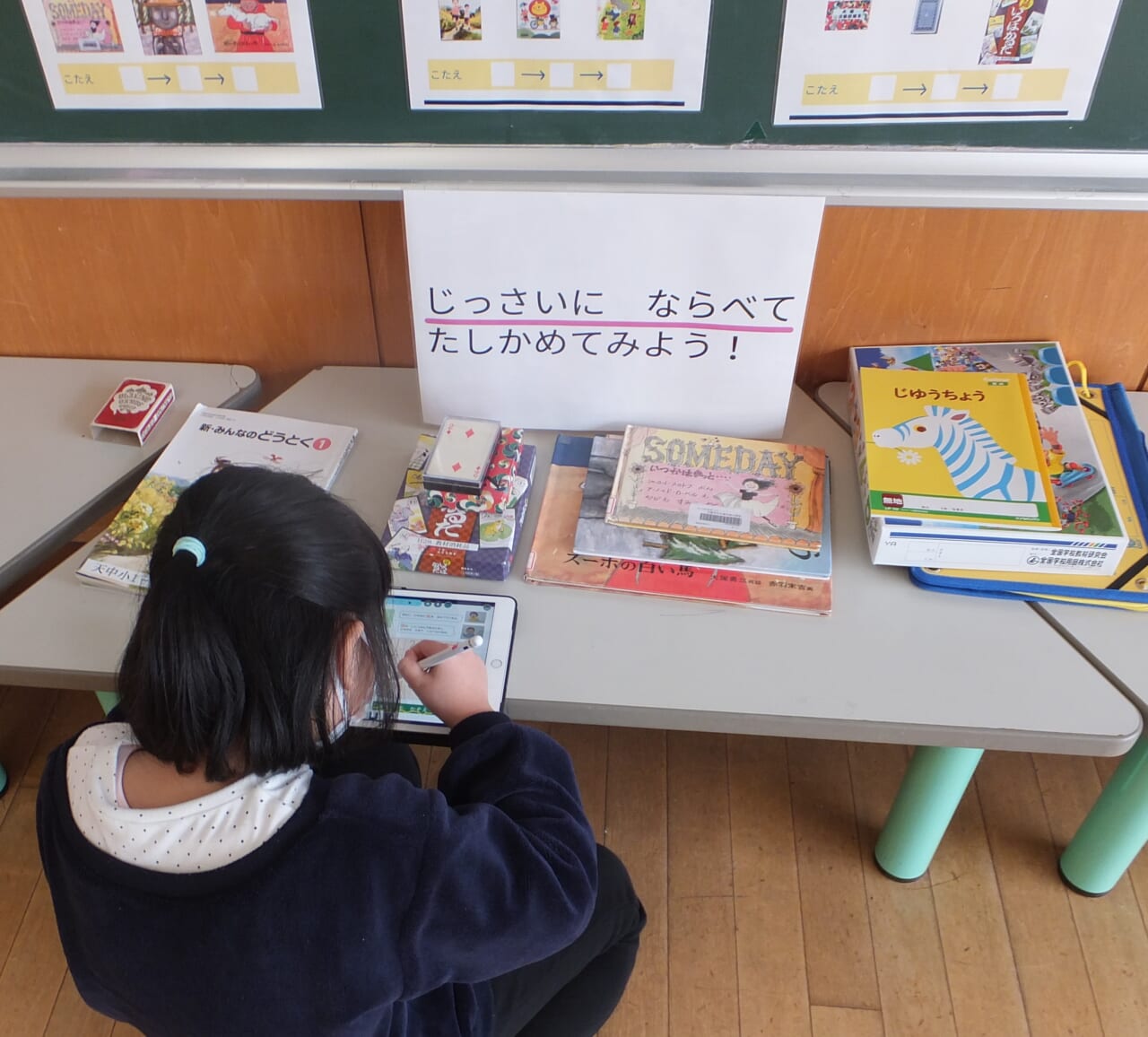

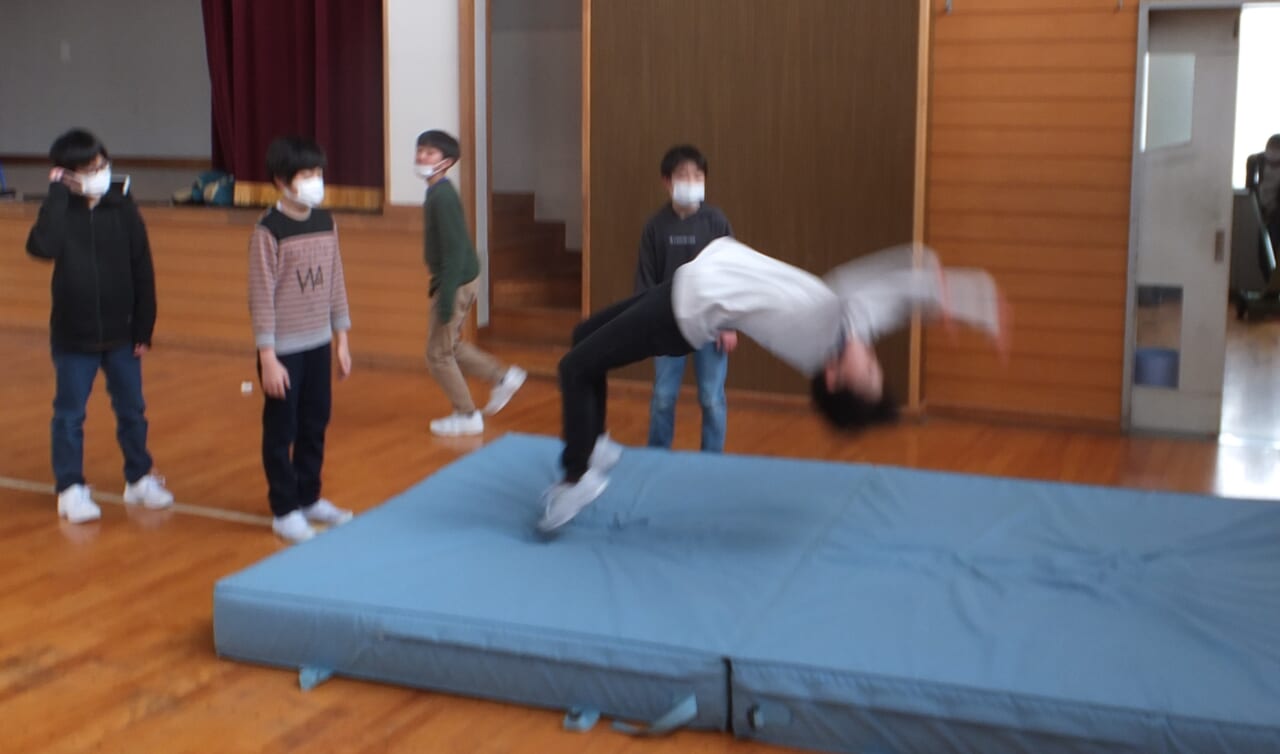

MP学習の時間、ホールは人気があります。開放的なので学びが進むのでしょう。

自分にあったスペースを作ることで、学びが進むのでしょう。

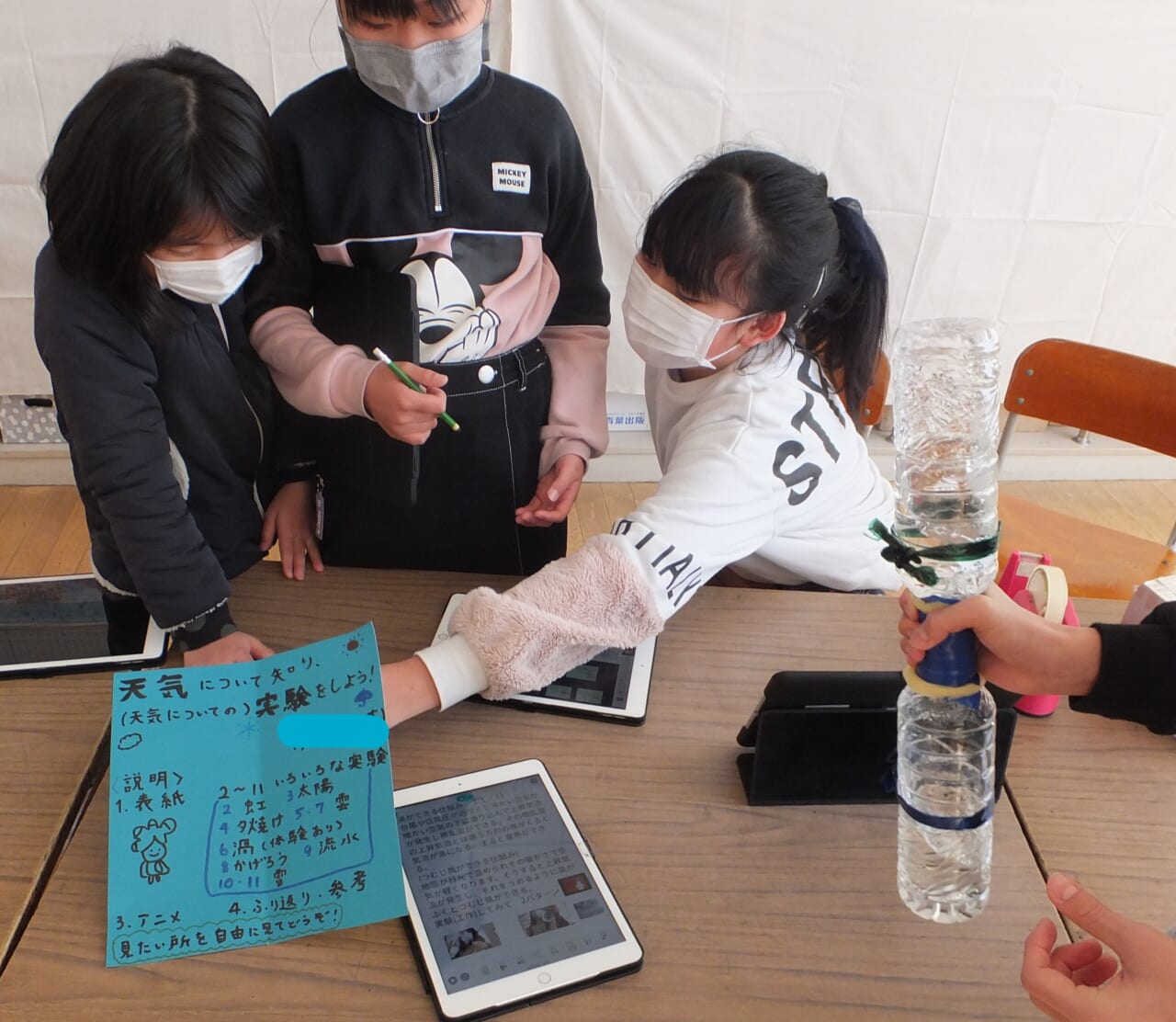

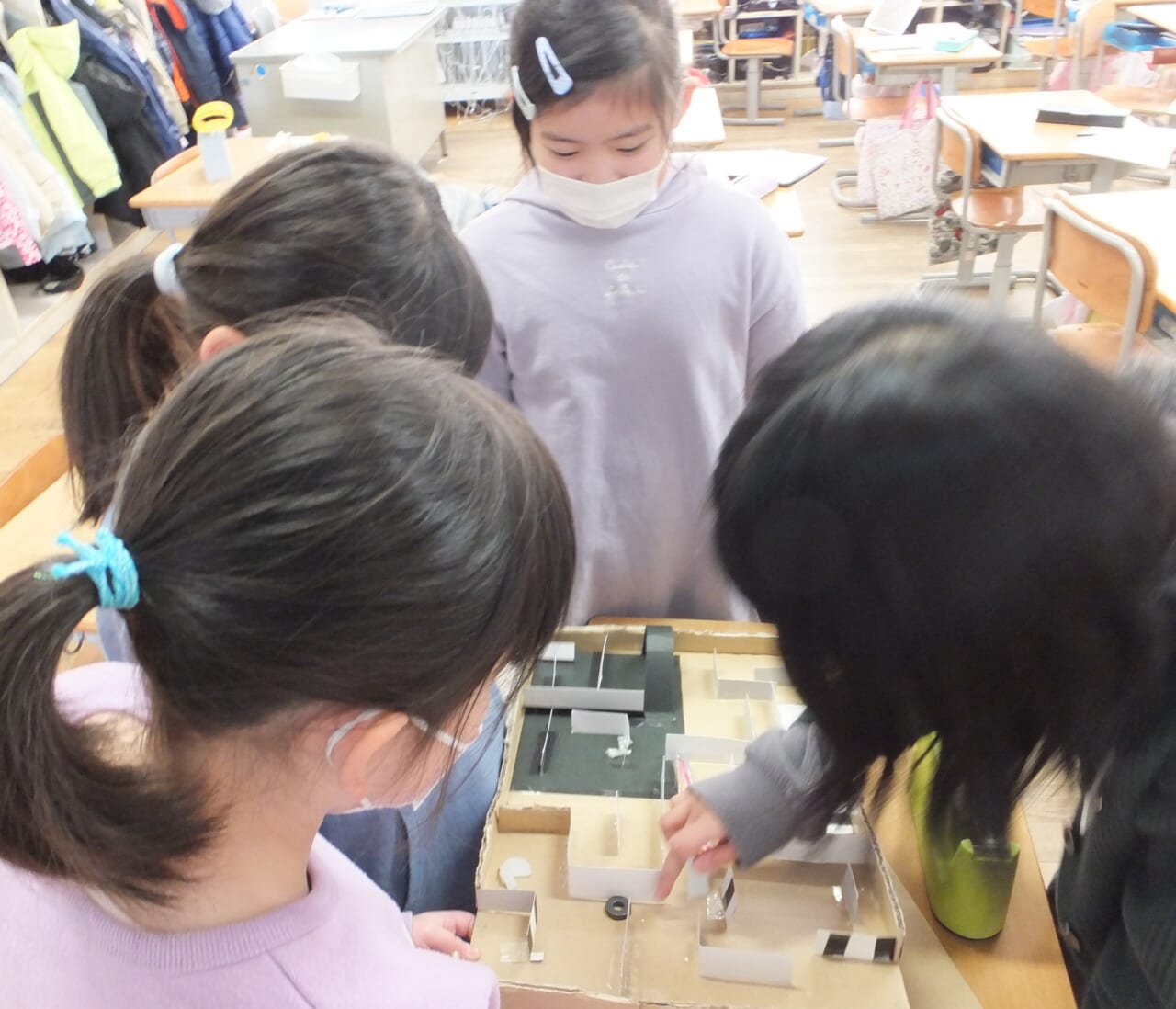

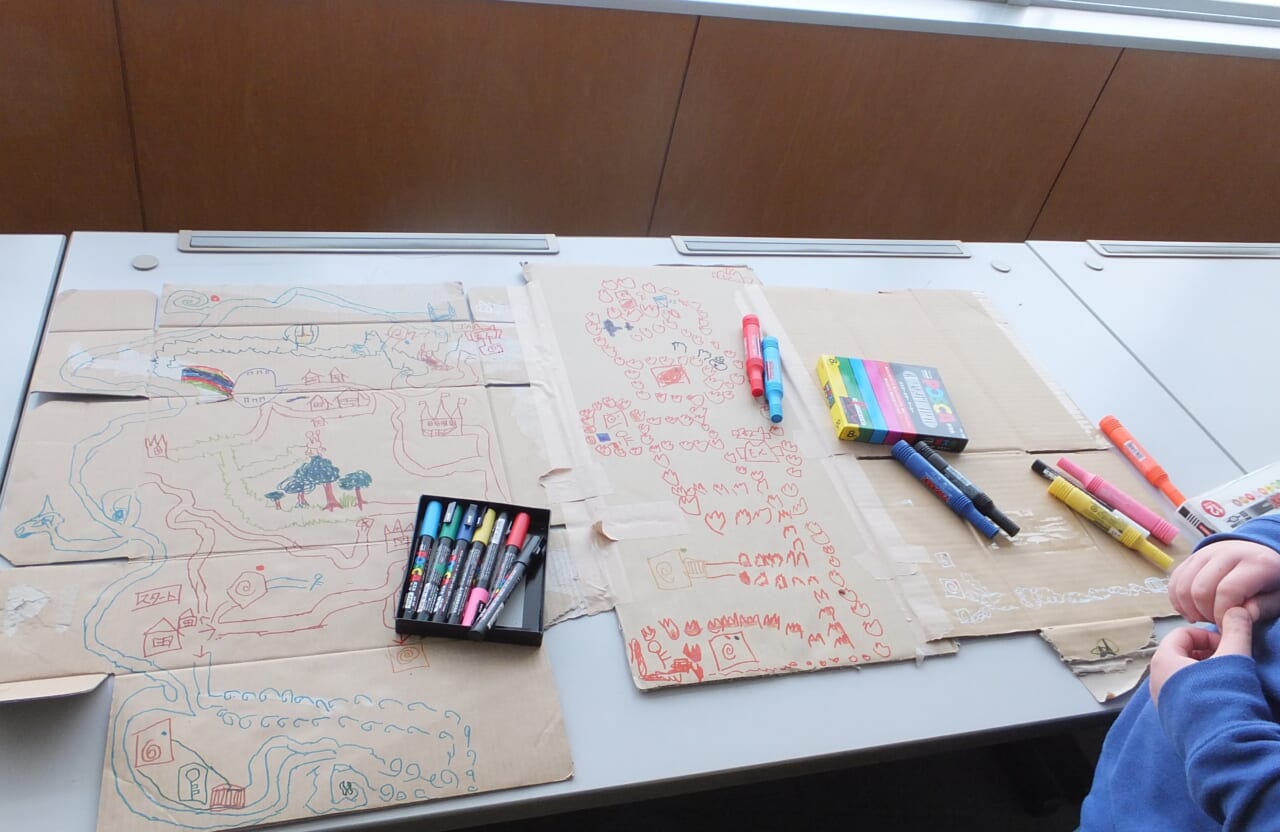

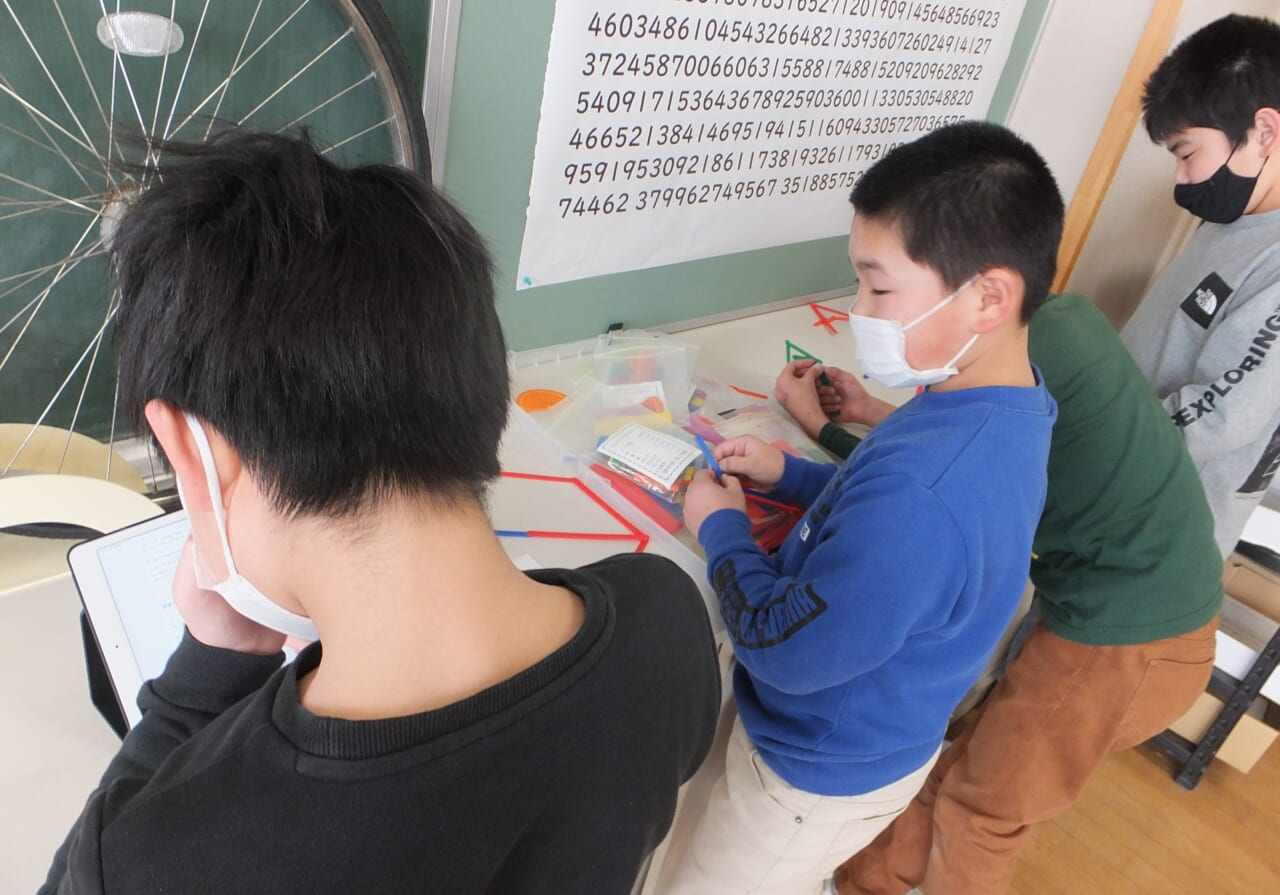

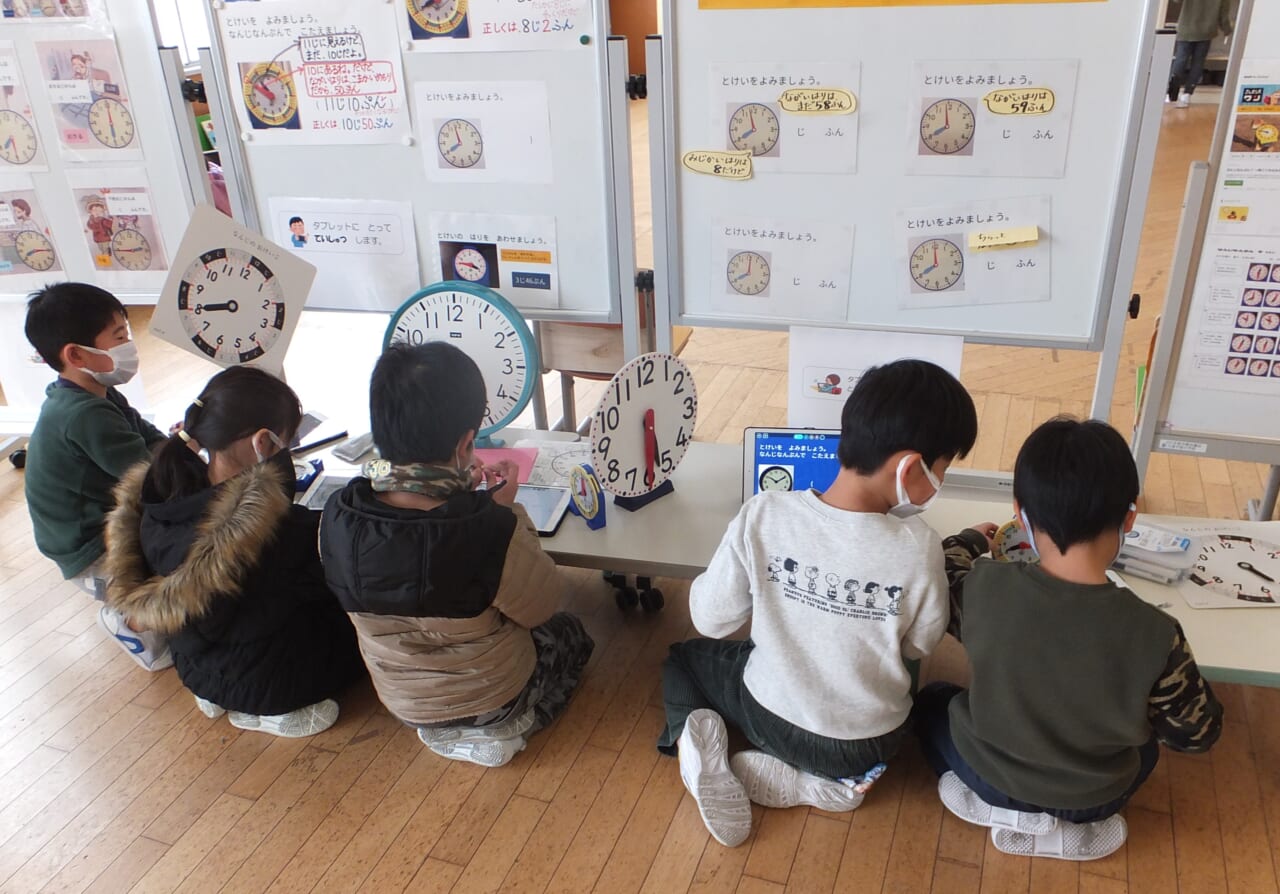

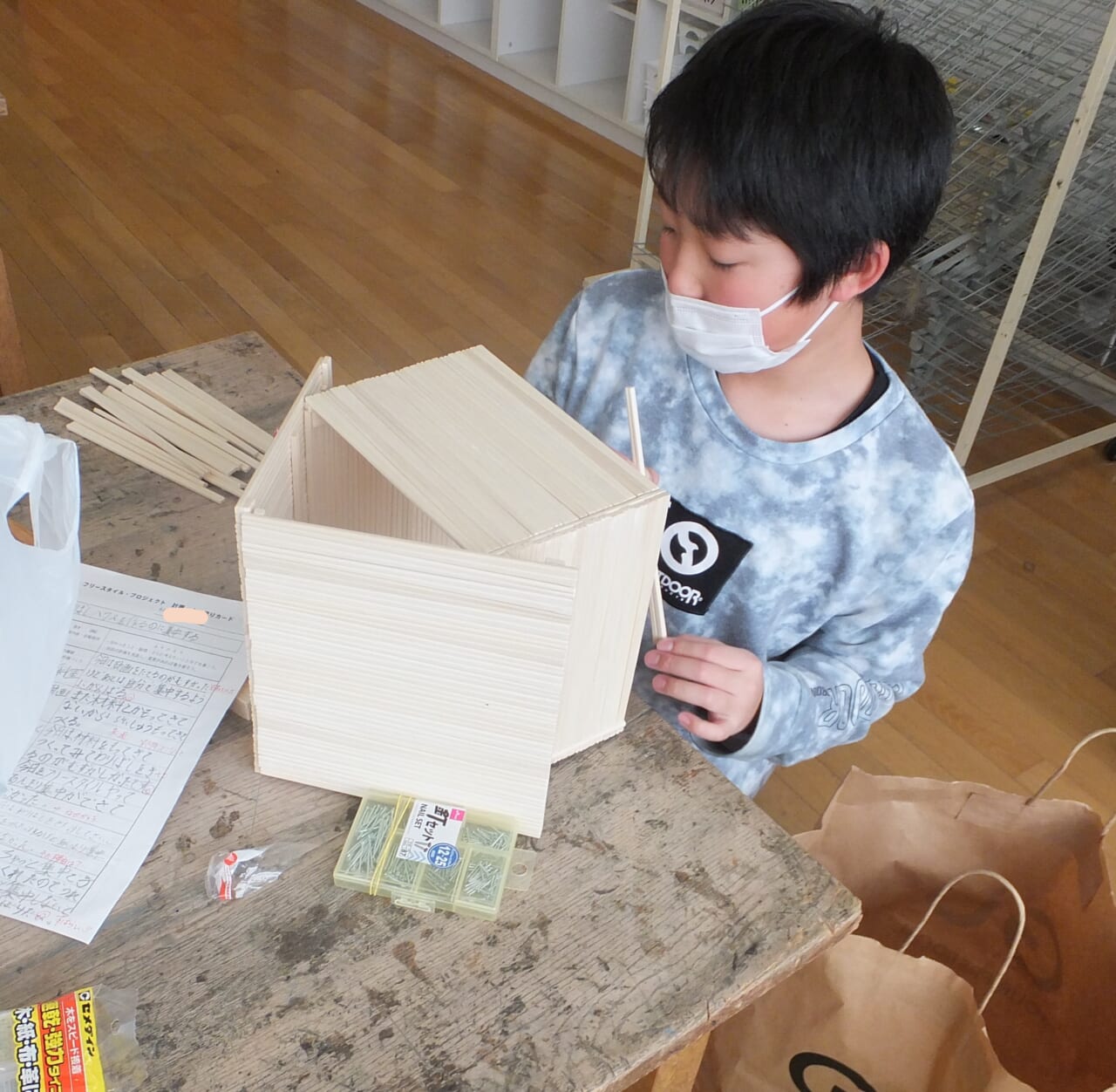

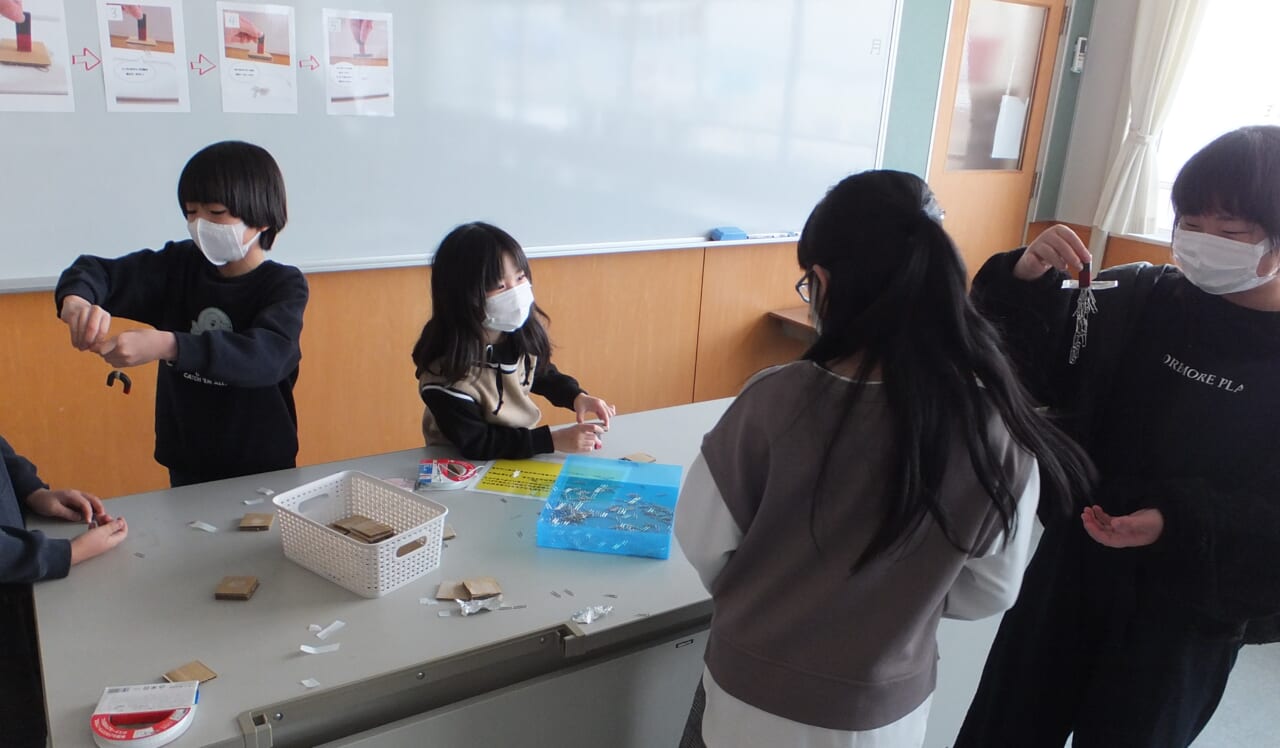

「迷路の中のたくさんのテープは何のためにあるの?」「磁石をうまく動かさないと、くっついて進めないようにするためです」かなり難しい。

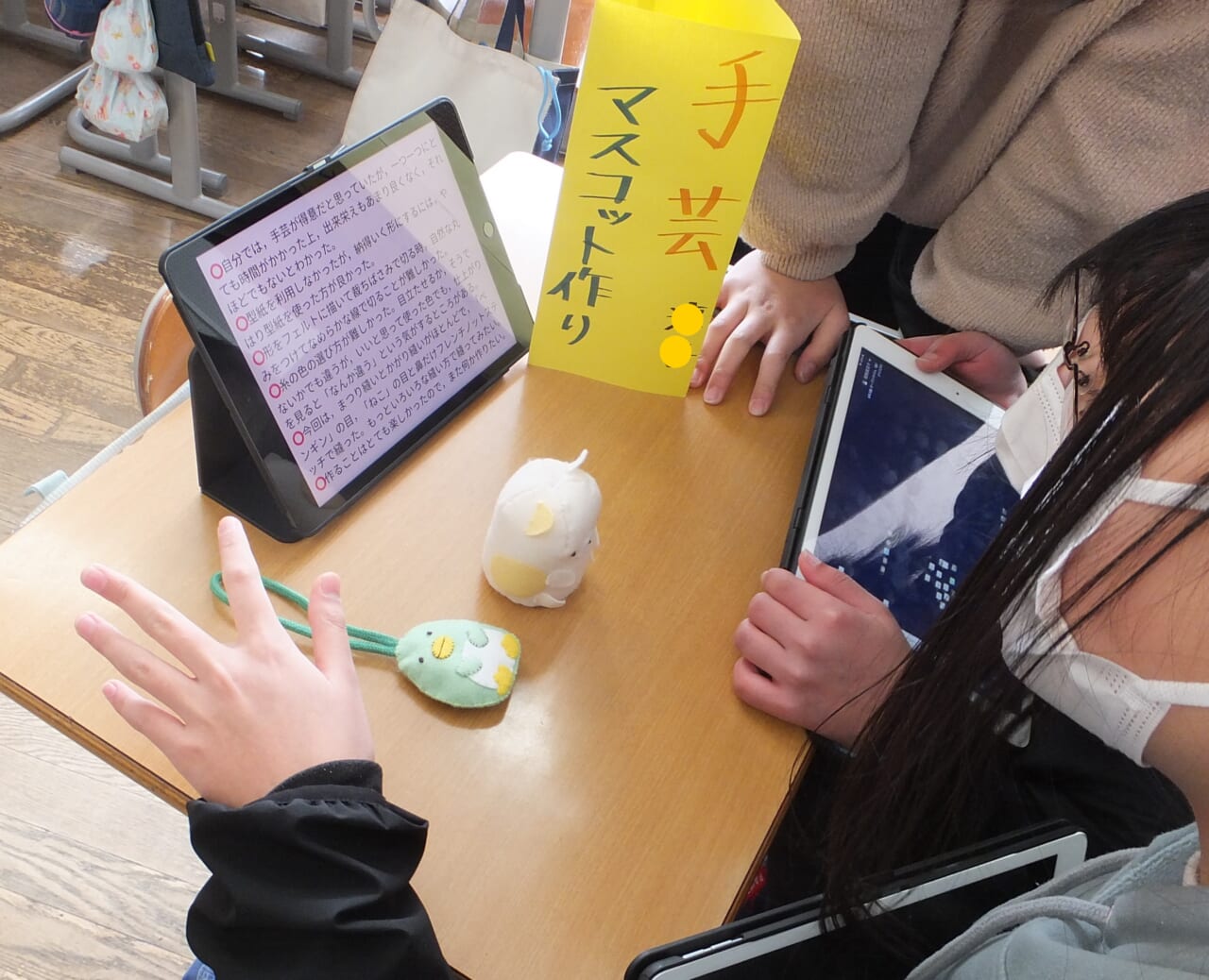

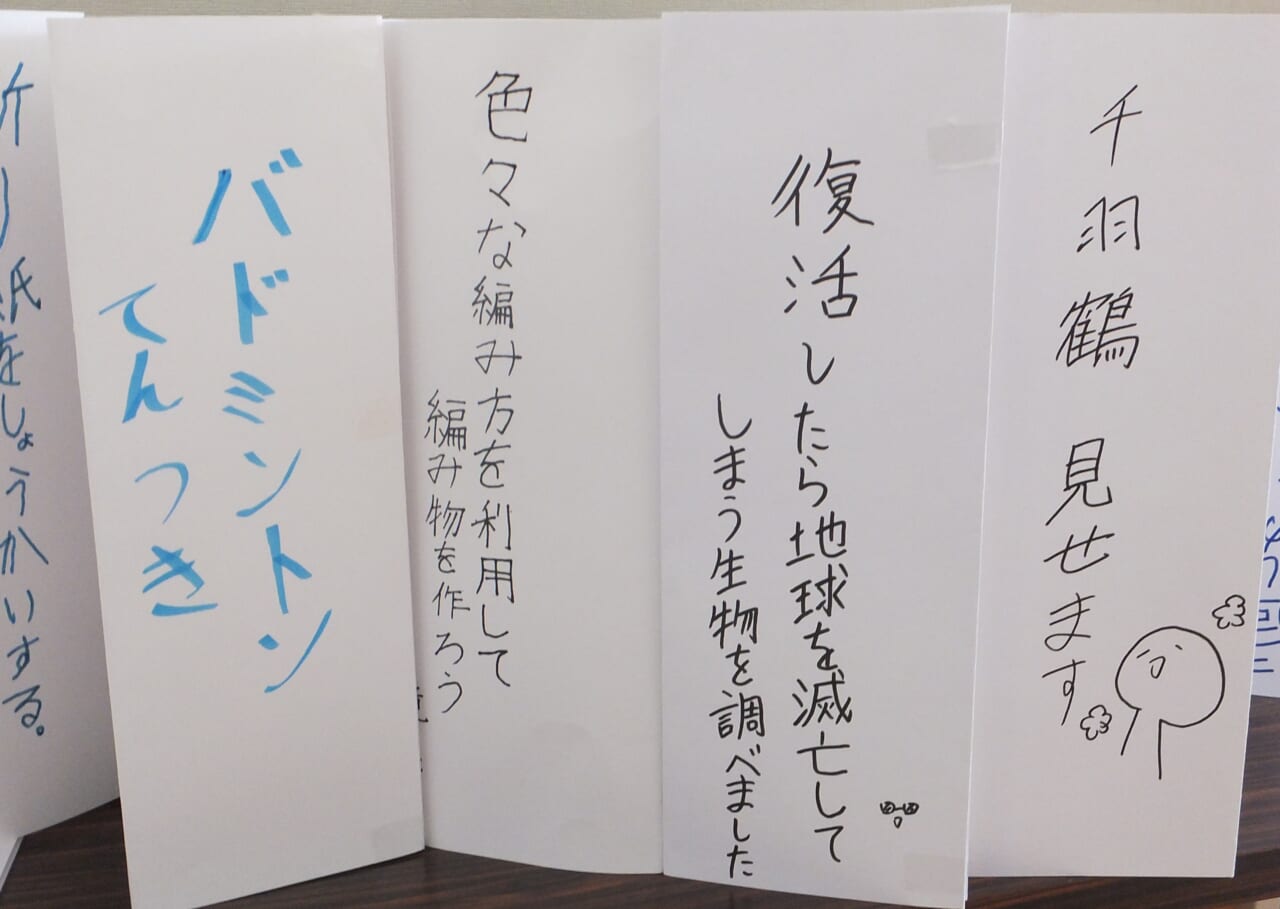

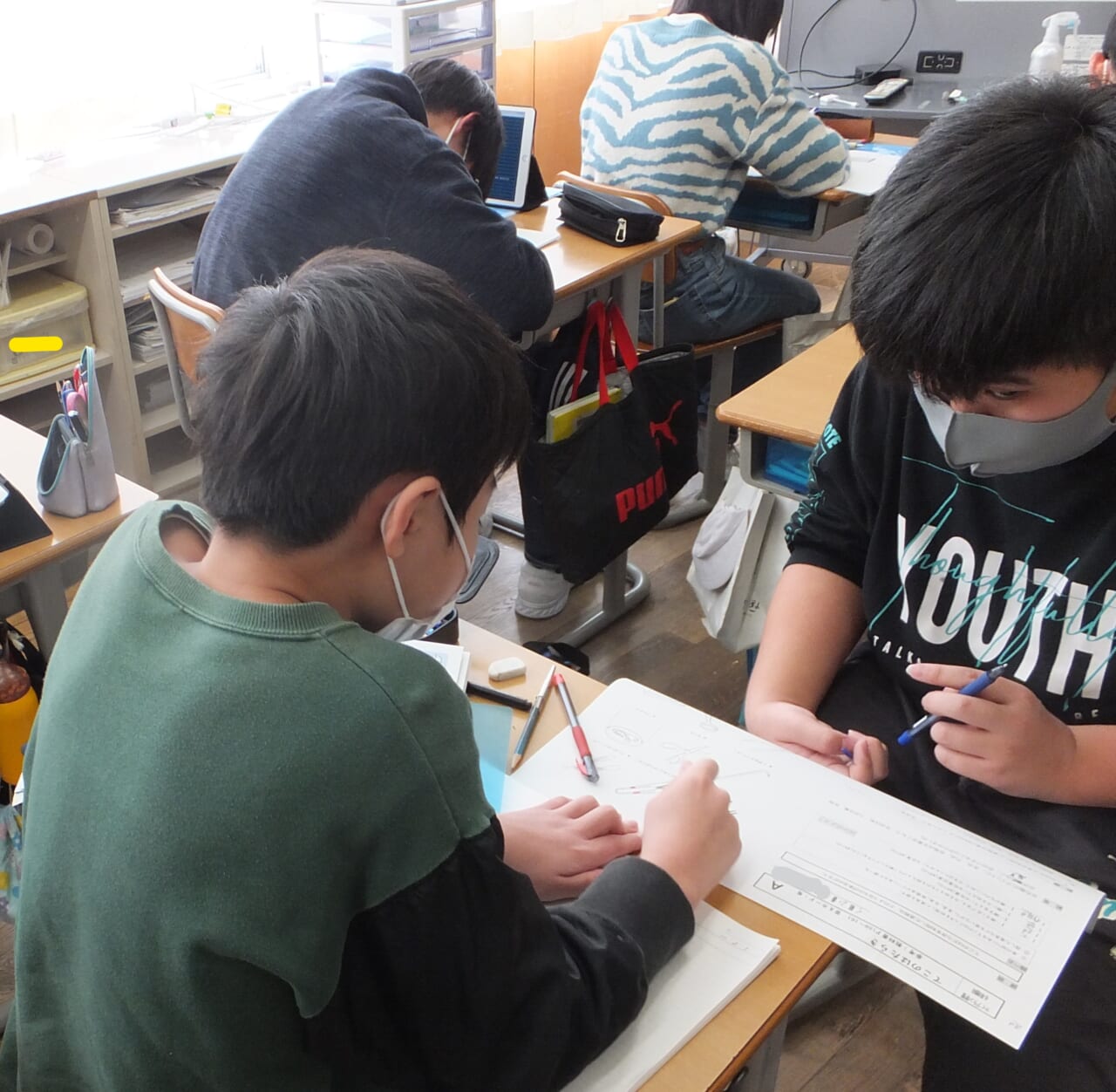

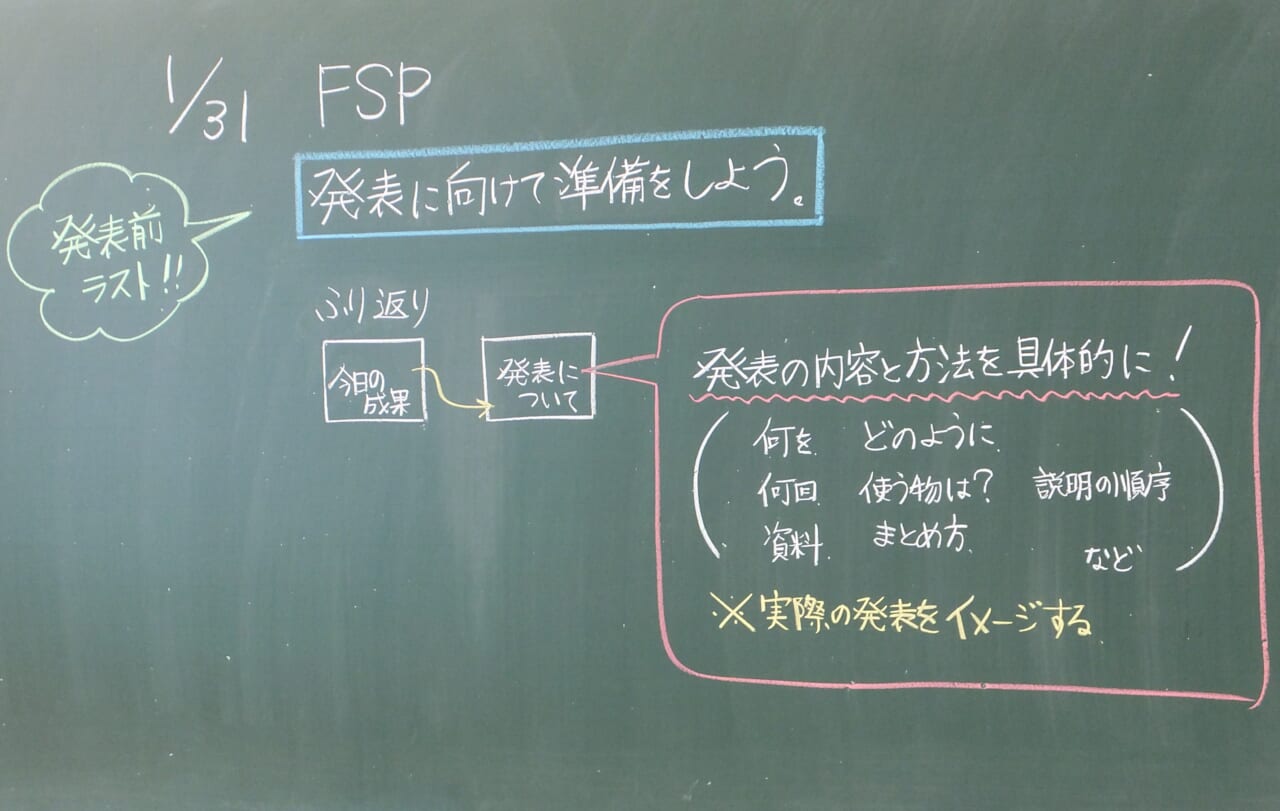

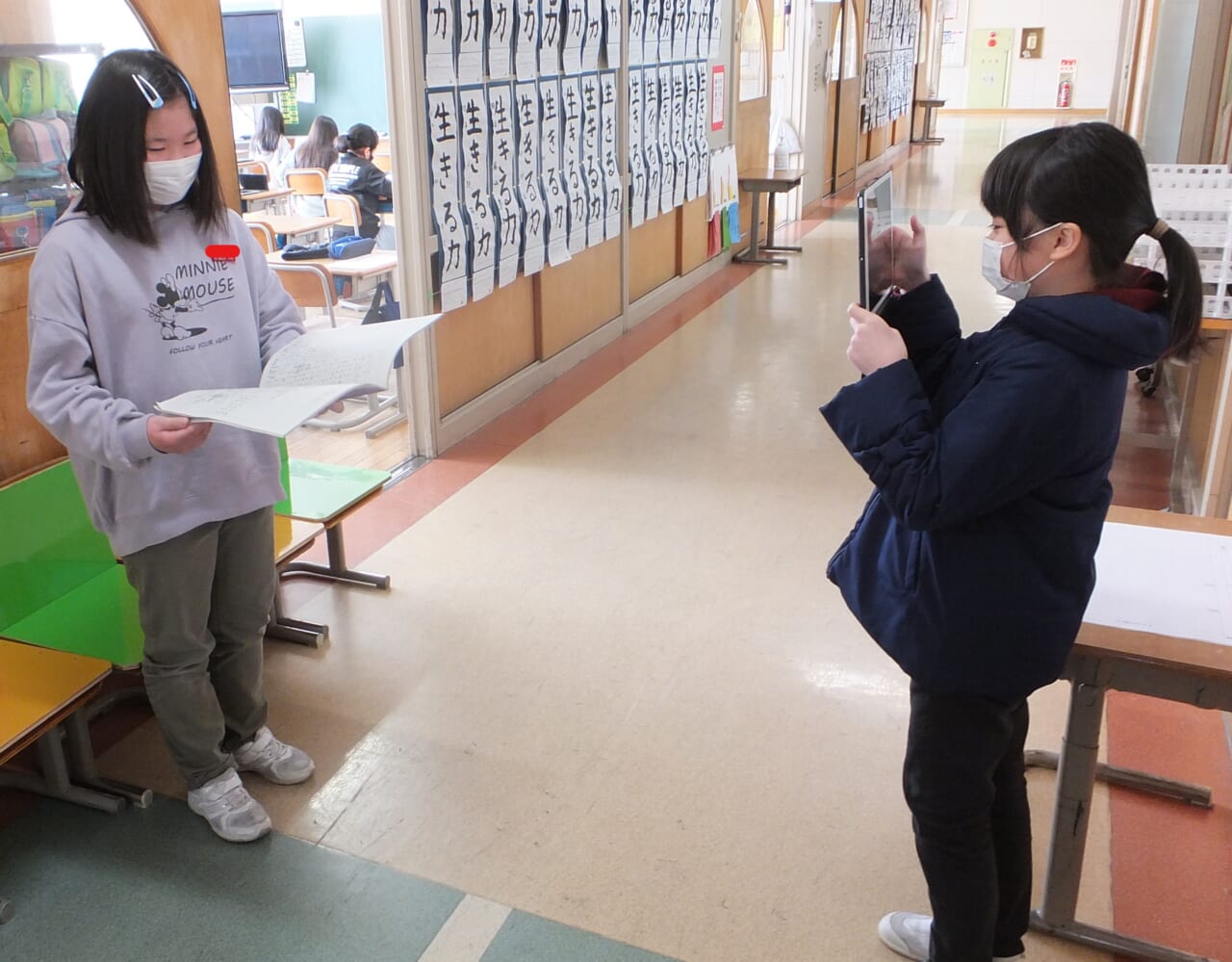

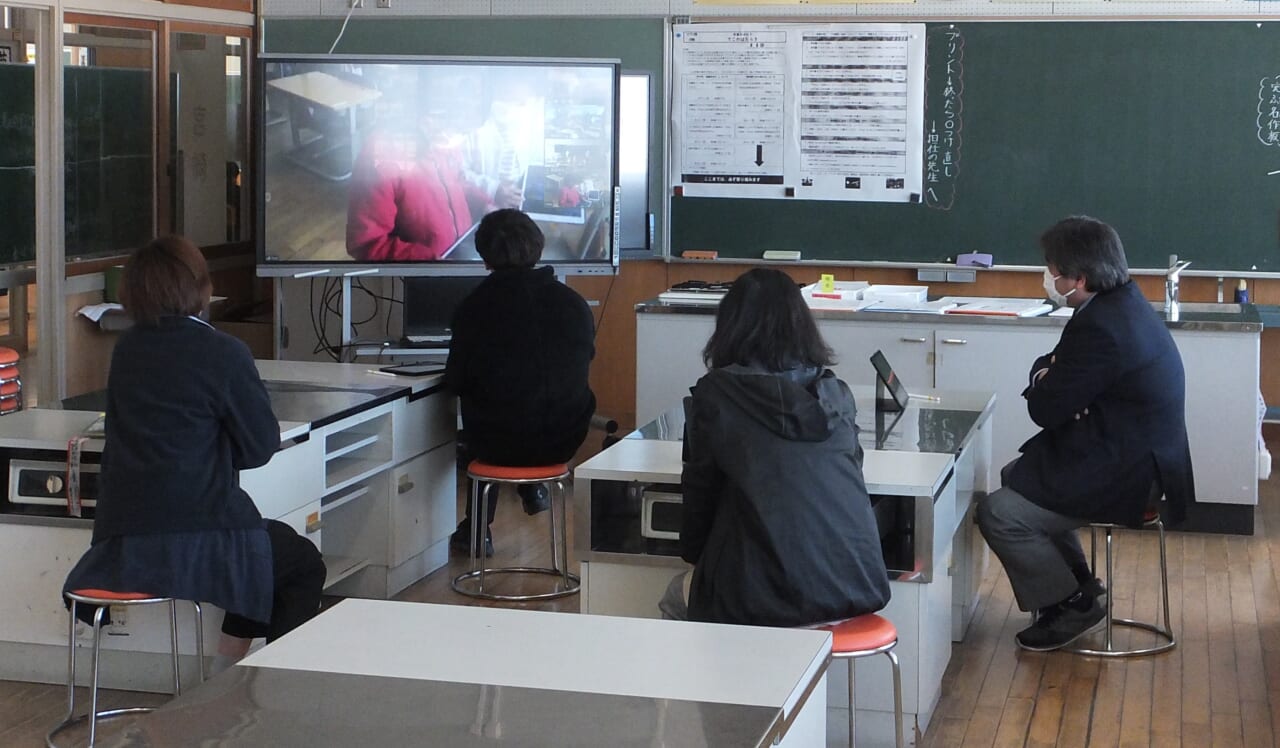

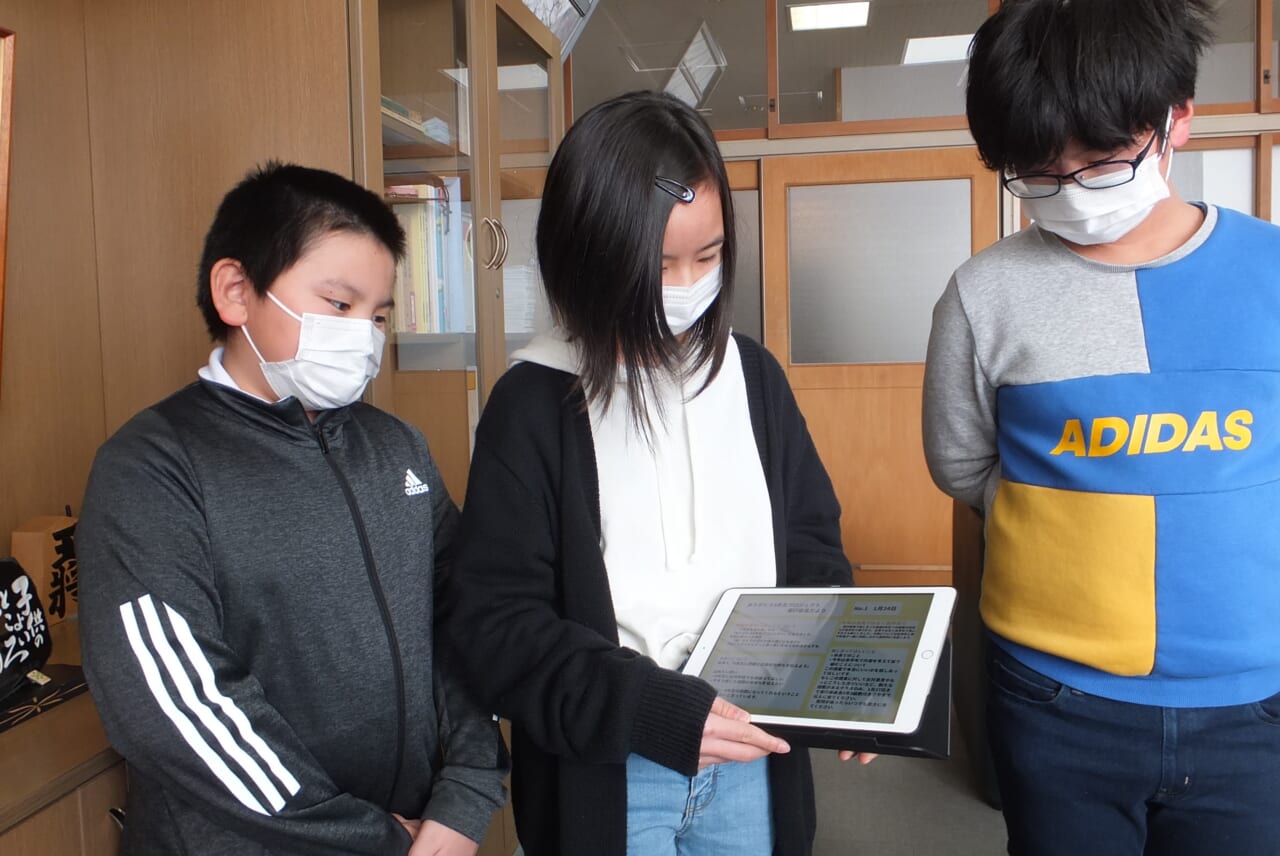

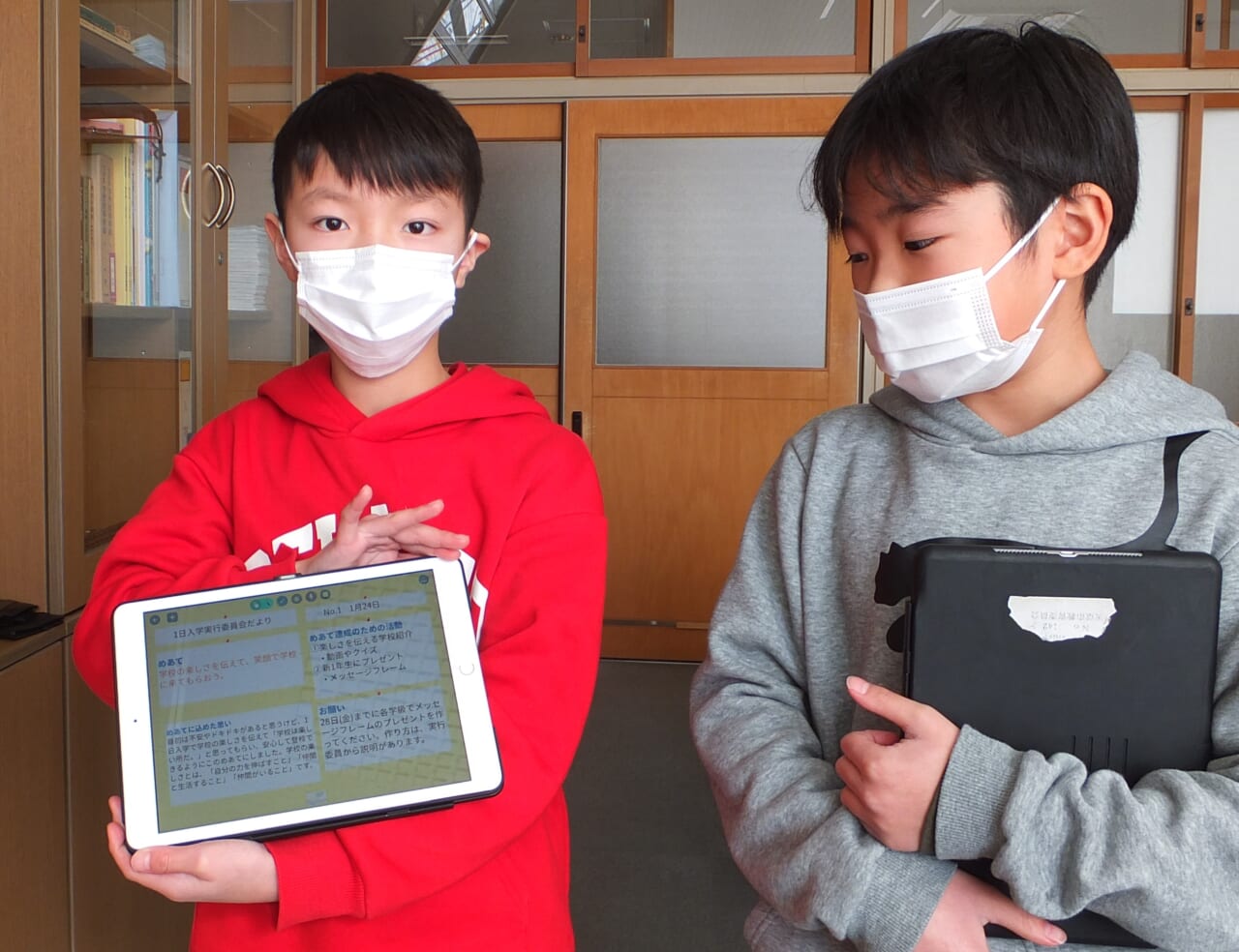

「これからの社会で大切だと考えることについて」というテーマでの意見交流。

なるほど。これから、ますます人と関わって生きていくのだから、コミュニケーション能力は大切だろうなぁ。

社会で生きることを、伝記を素材にして考えることも意味があります。今日はバレンタインデー。アンパンマンにはこの時期に来て、みんなを手助けする「チョコレートマン」※も登場します。今年も活躍しているかな?! ※「それいけ!アンパンマン」HPより

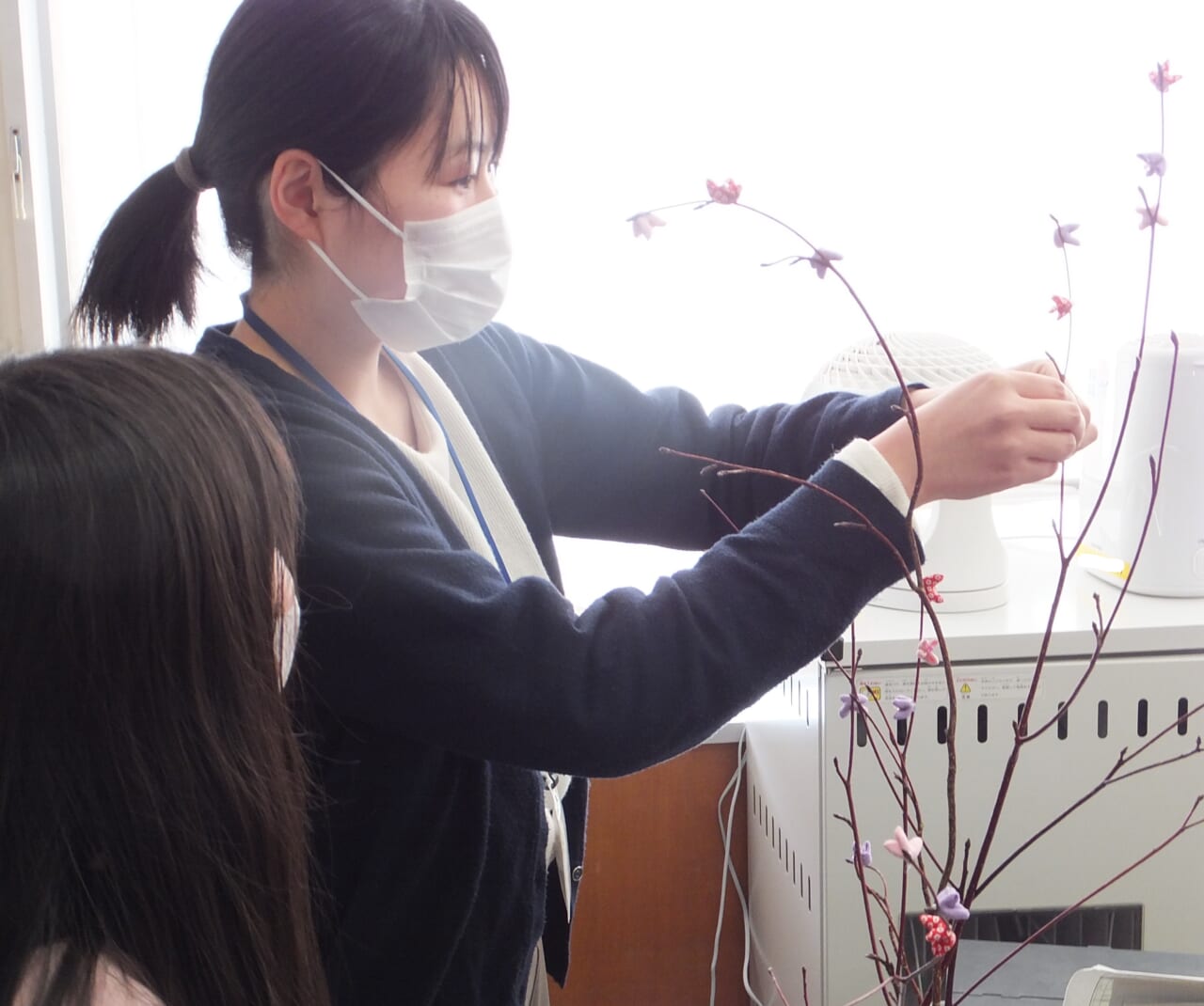

山形の気候条件をうまく利用することで、一足早い春便りを届ける啓翁桜。季節の移り変わりを感じます。