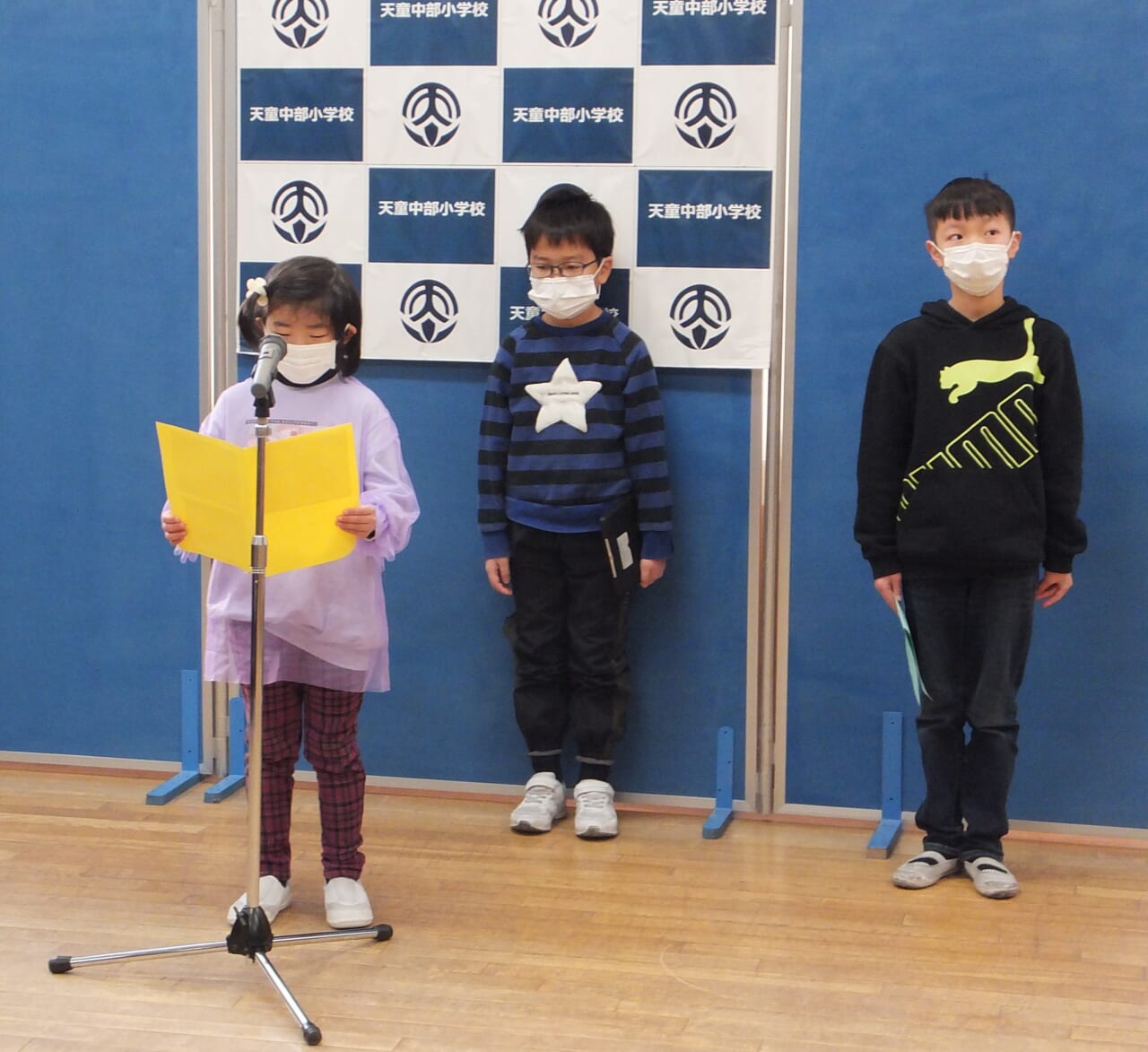

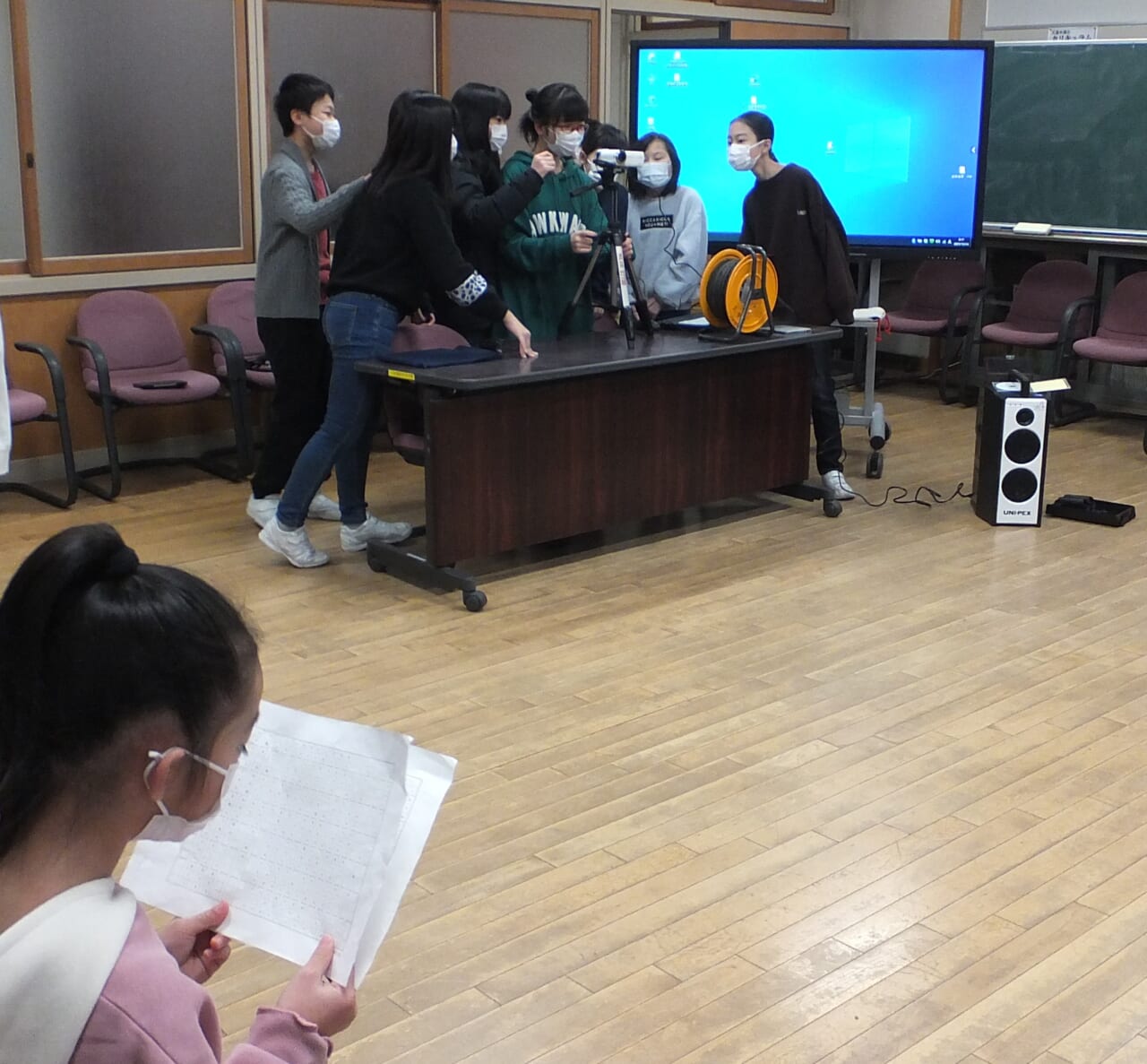

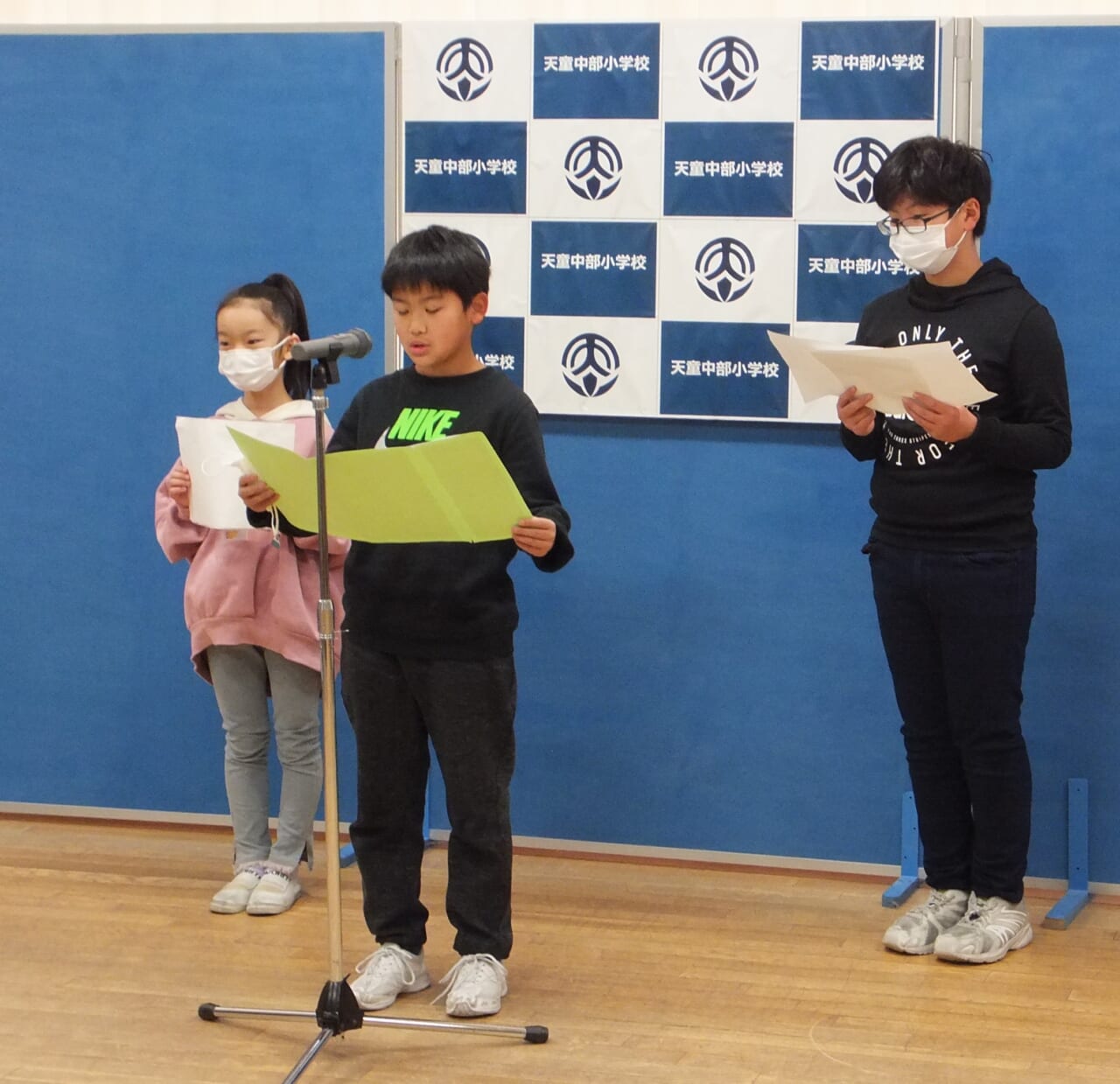

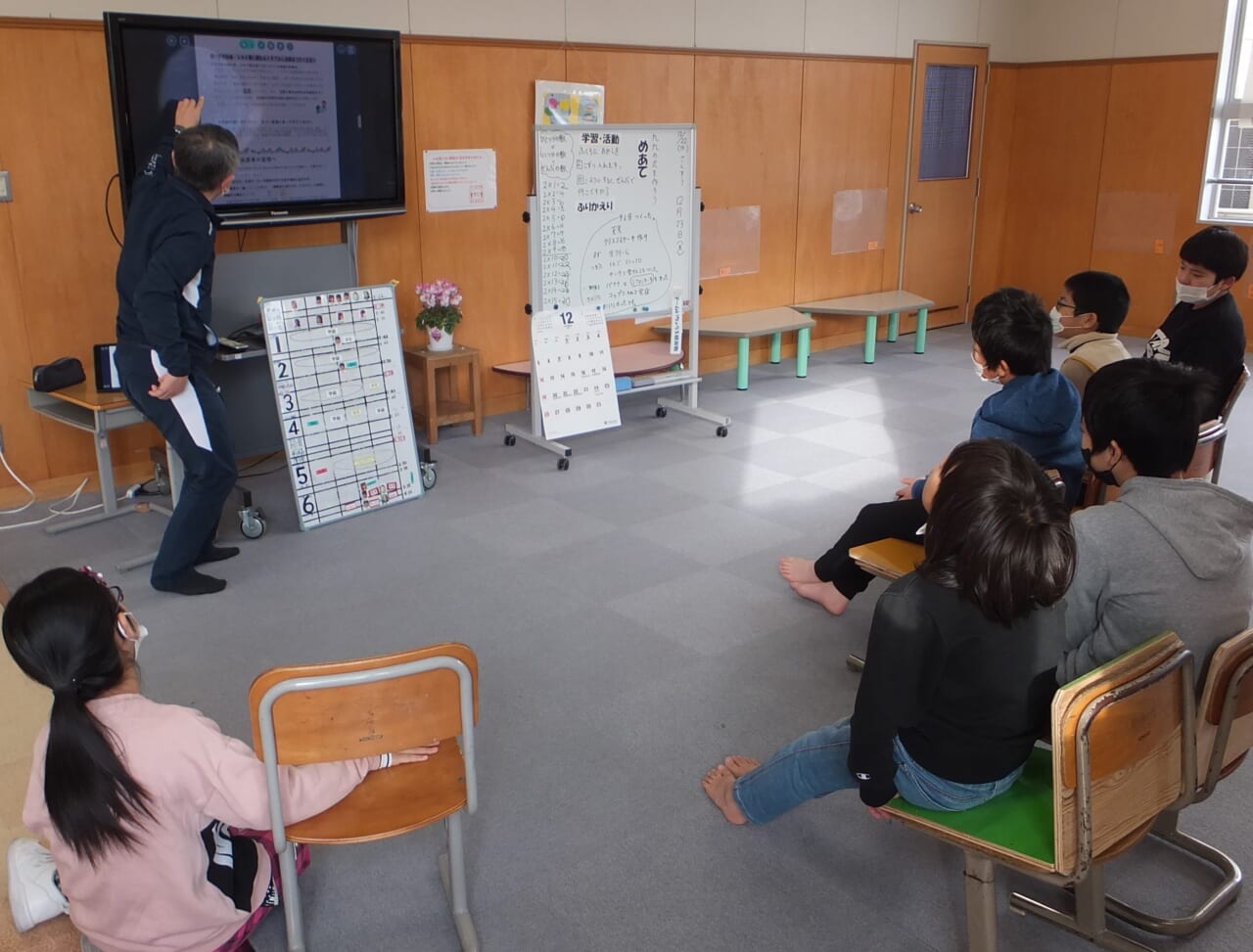

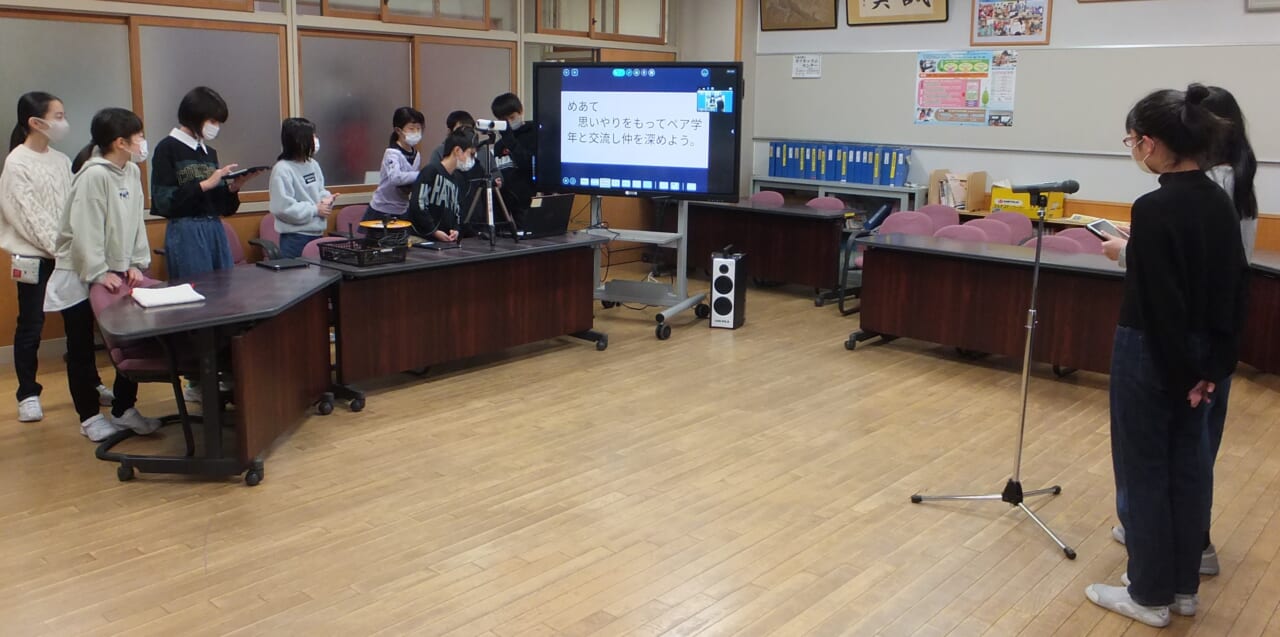

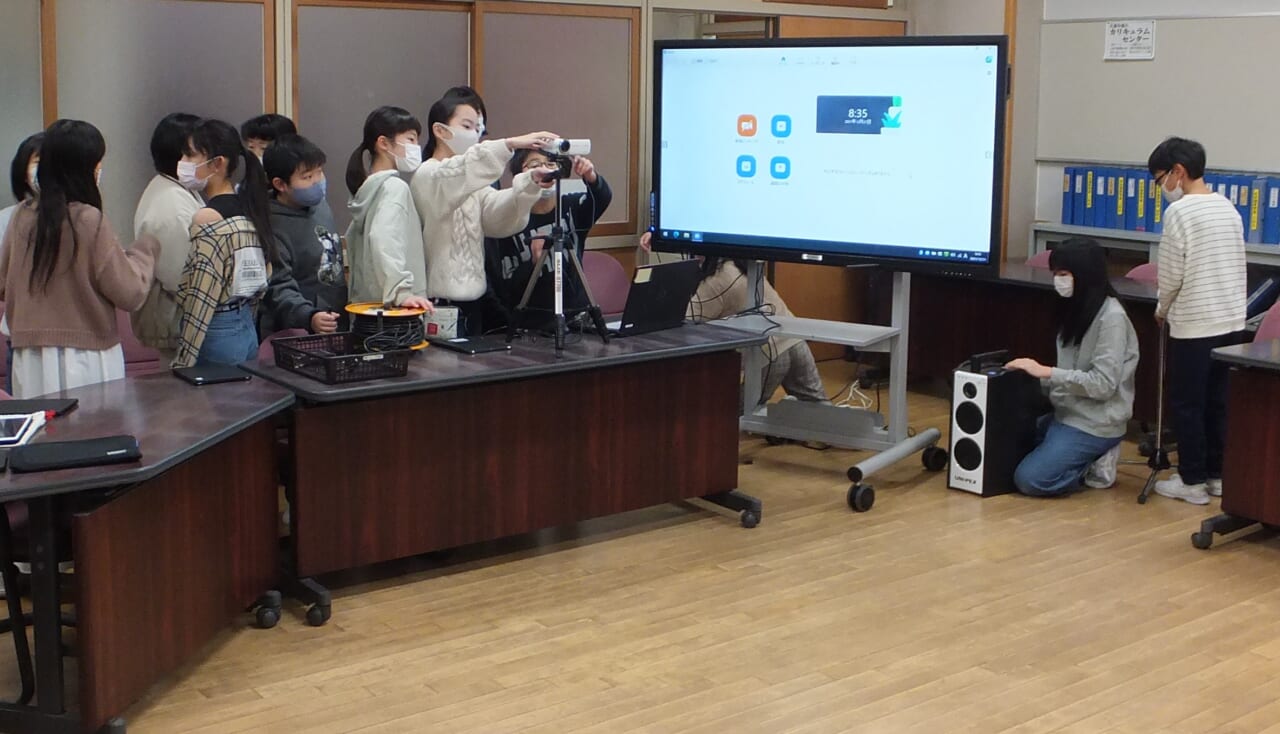

新型コロナ感染症によって「集まる」ことが難しい日々です。それでも、児童会で何とか交流を深めたいと集会を企画。数日前から、昼の放送等で、担当の子どもたちがマスク着用をはじめ基本的な感染防止の徹底を呼びかけ続けて今日を迎えています。

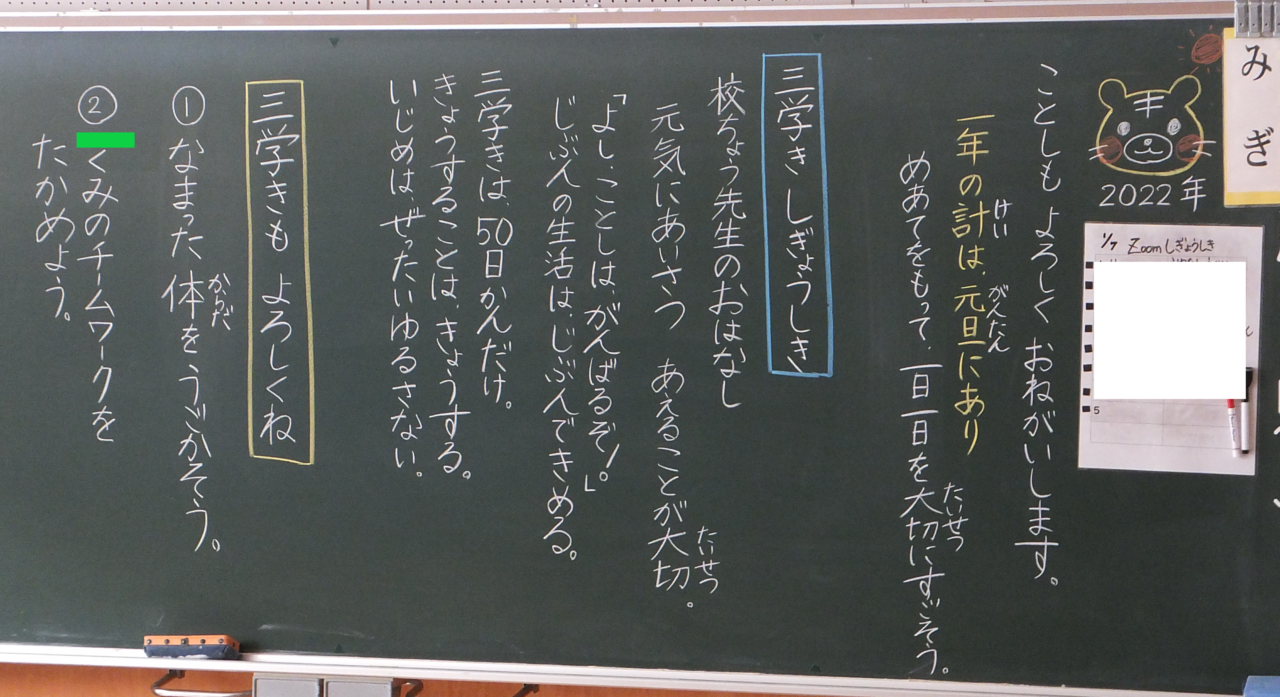

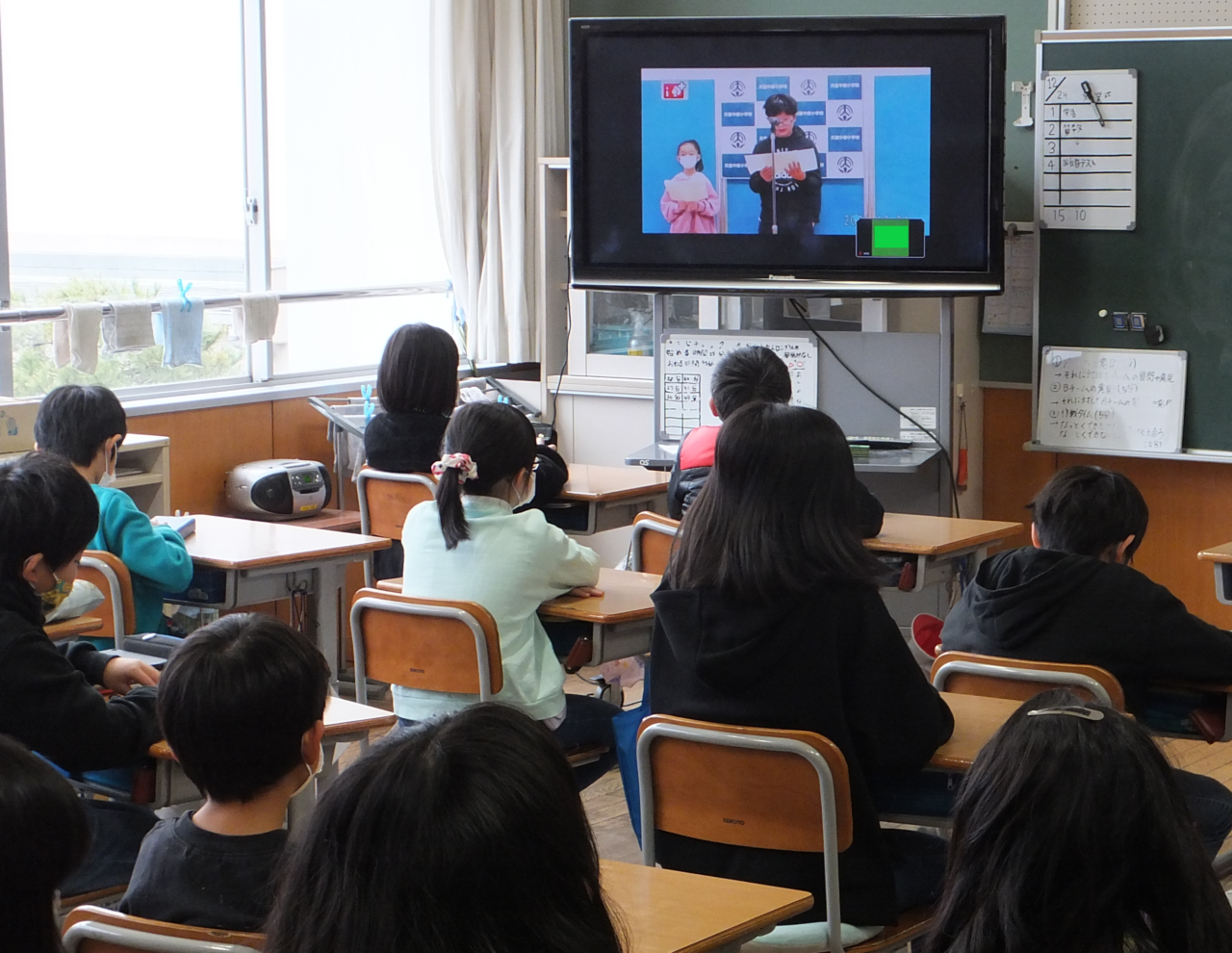

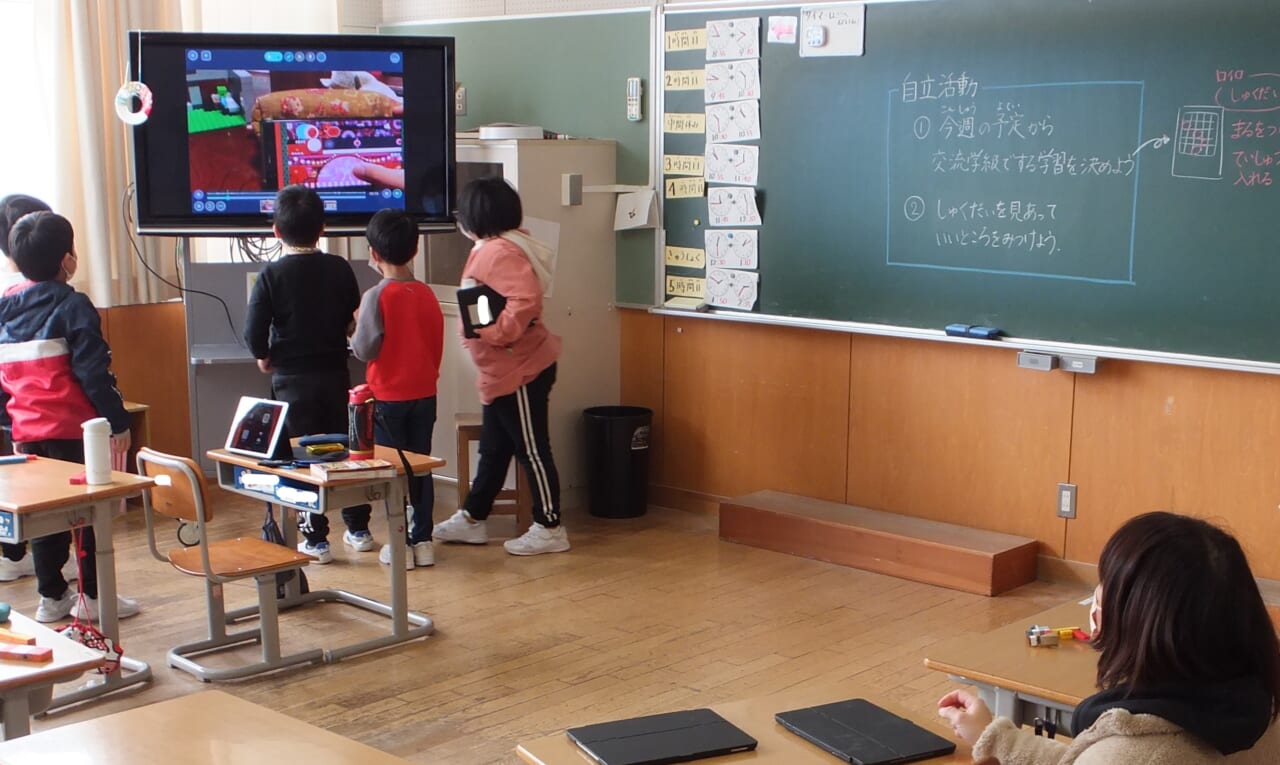

2校時は6年生と1年生の交流。こんなことが「毎日」できるといいなぁ。

3校時の2年生との交流に向けて、5年生の教室では集会の最終確認。(4校時は3年・4年の交流)

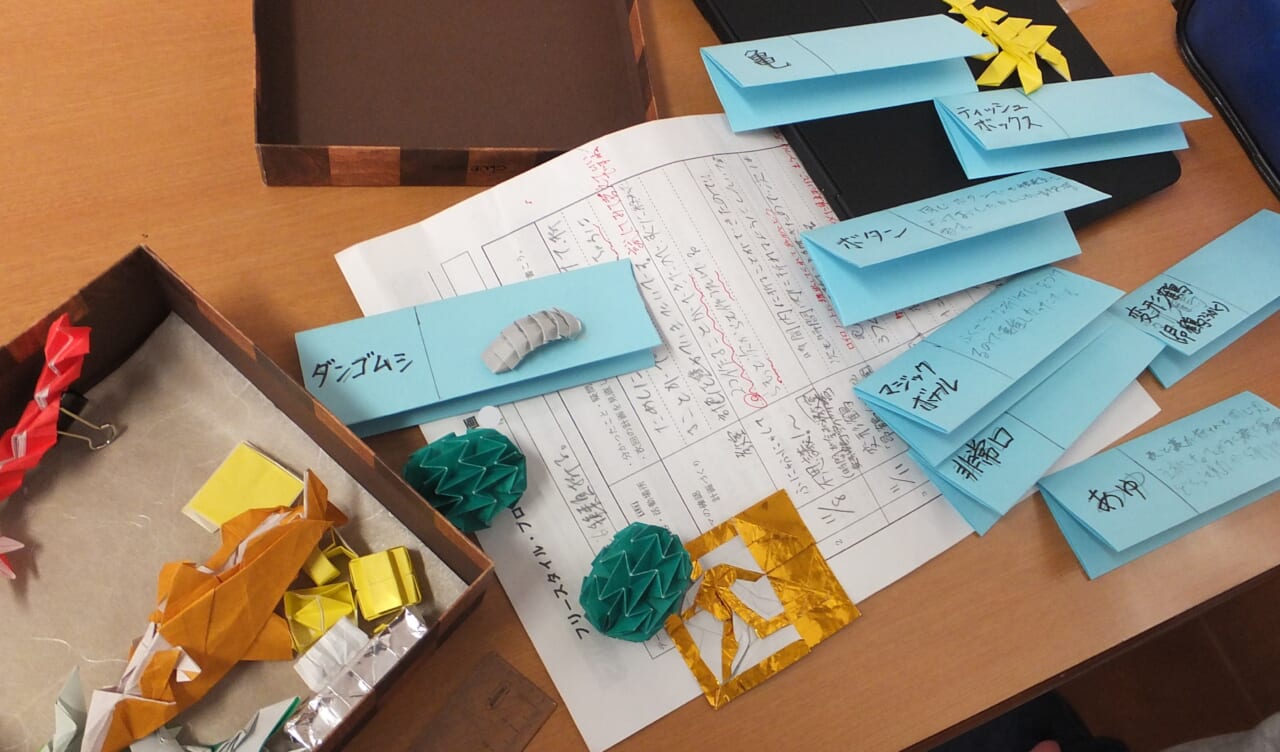

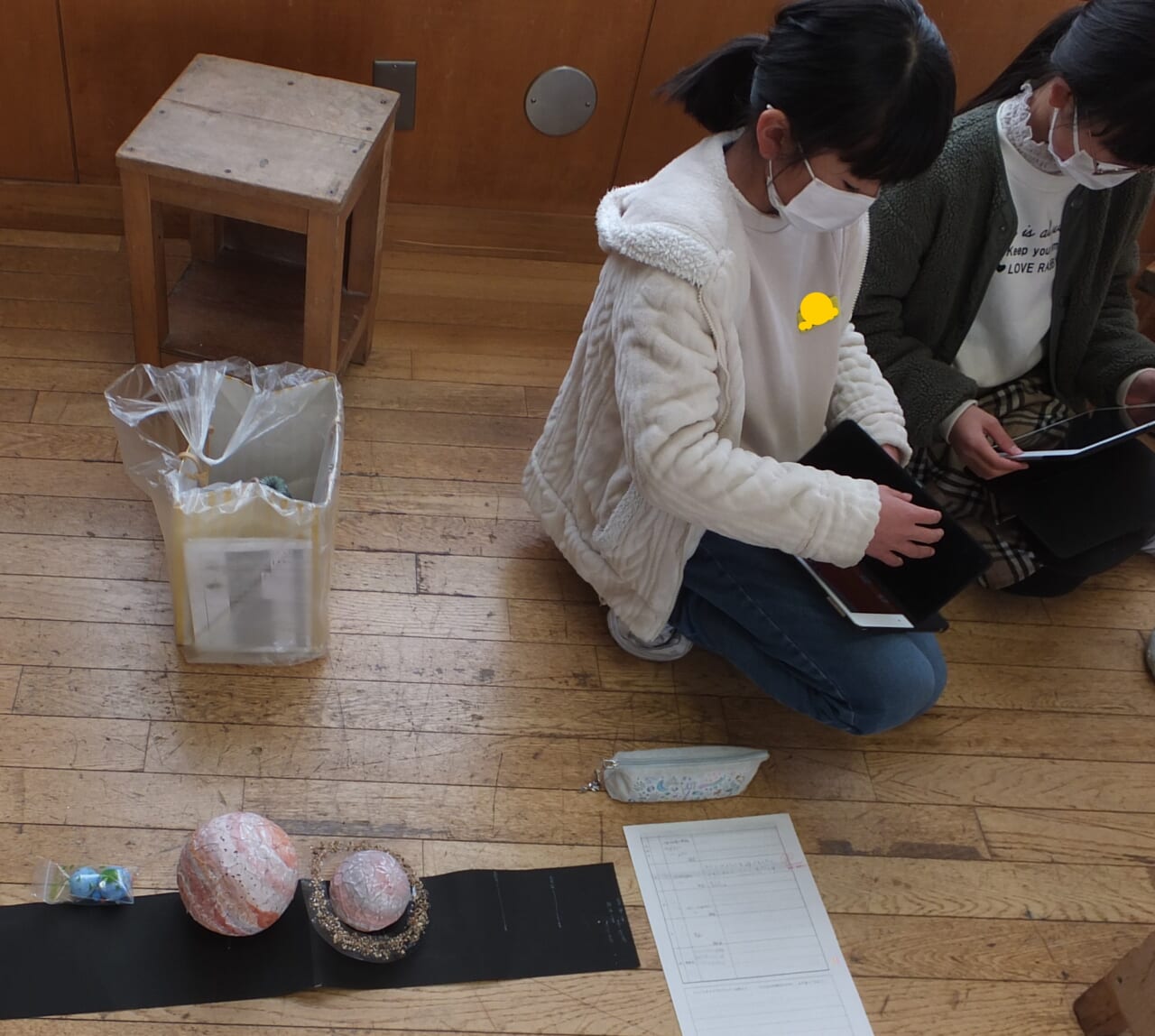

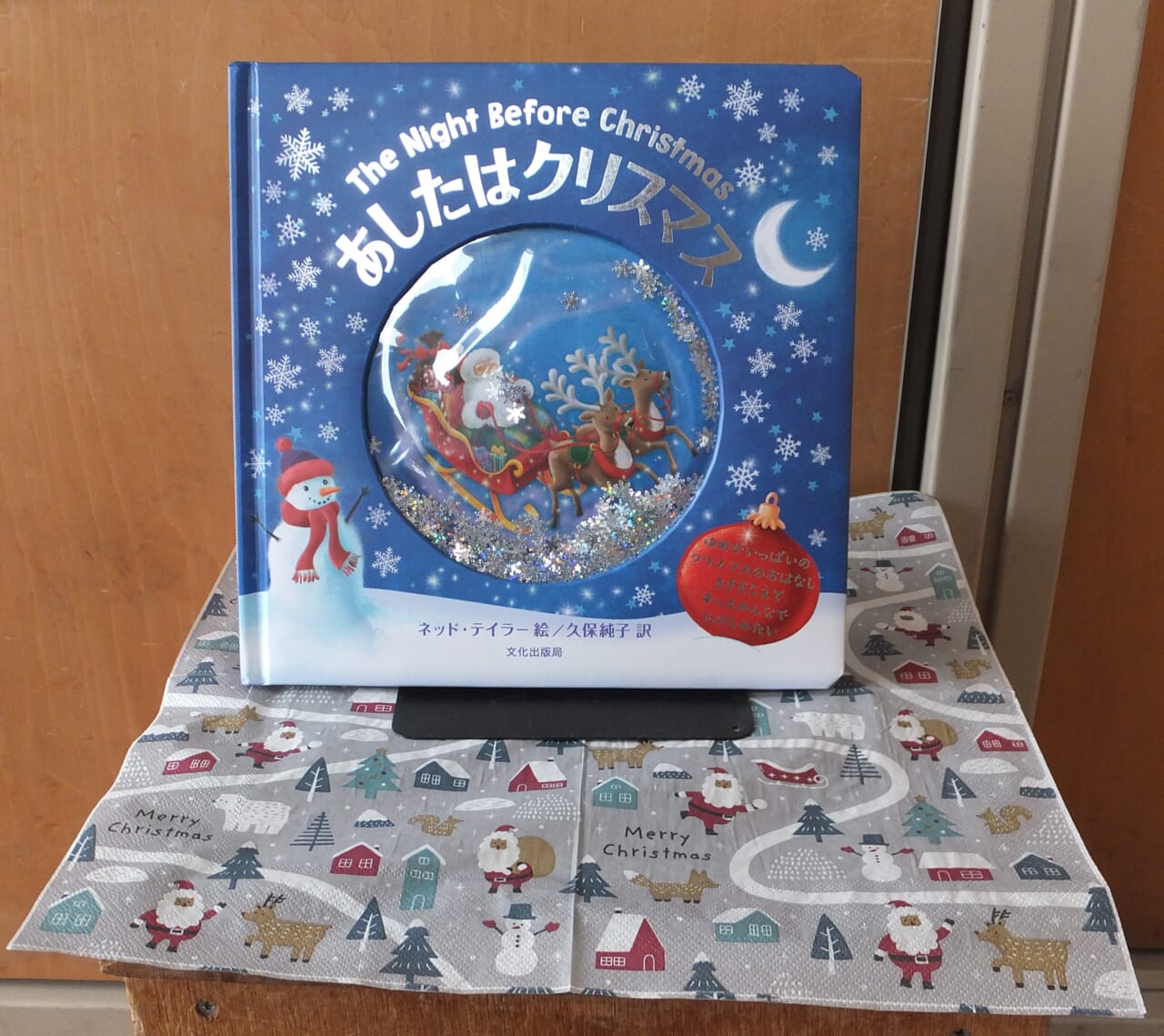

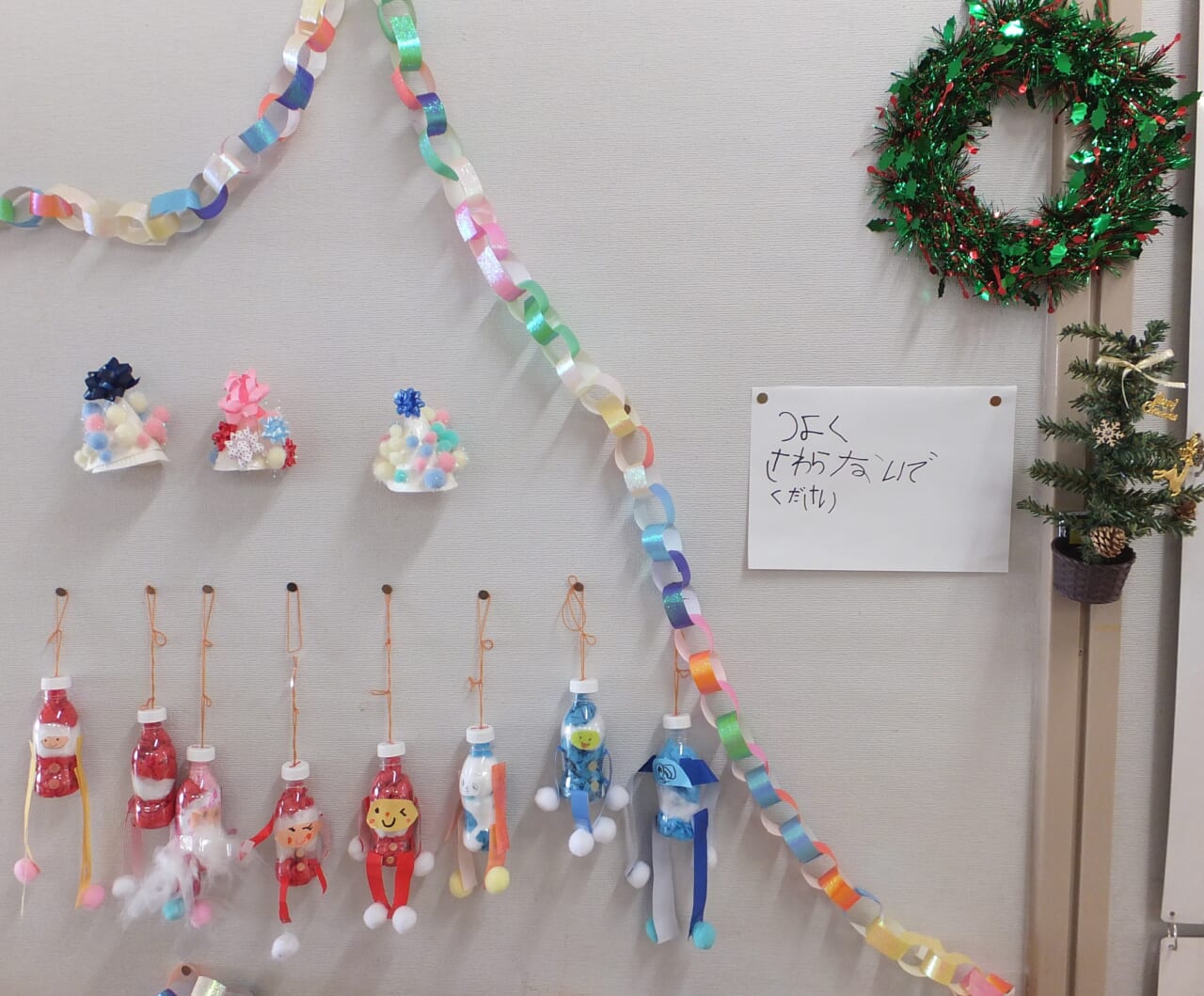

すてきな景品も準備しました。きっと喜んでくれますね。

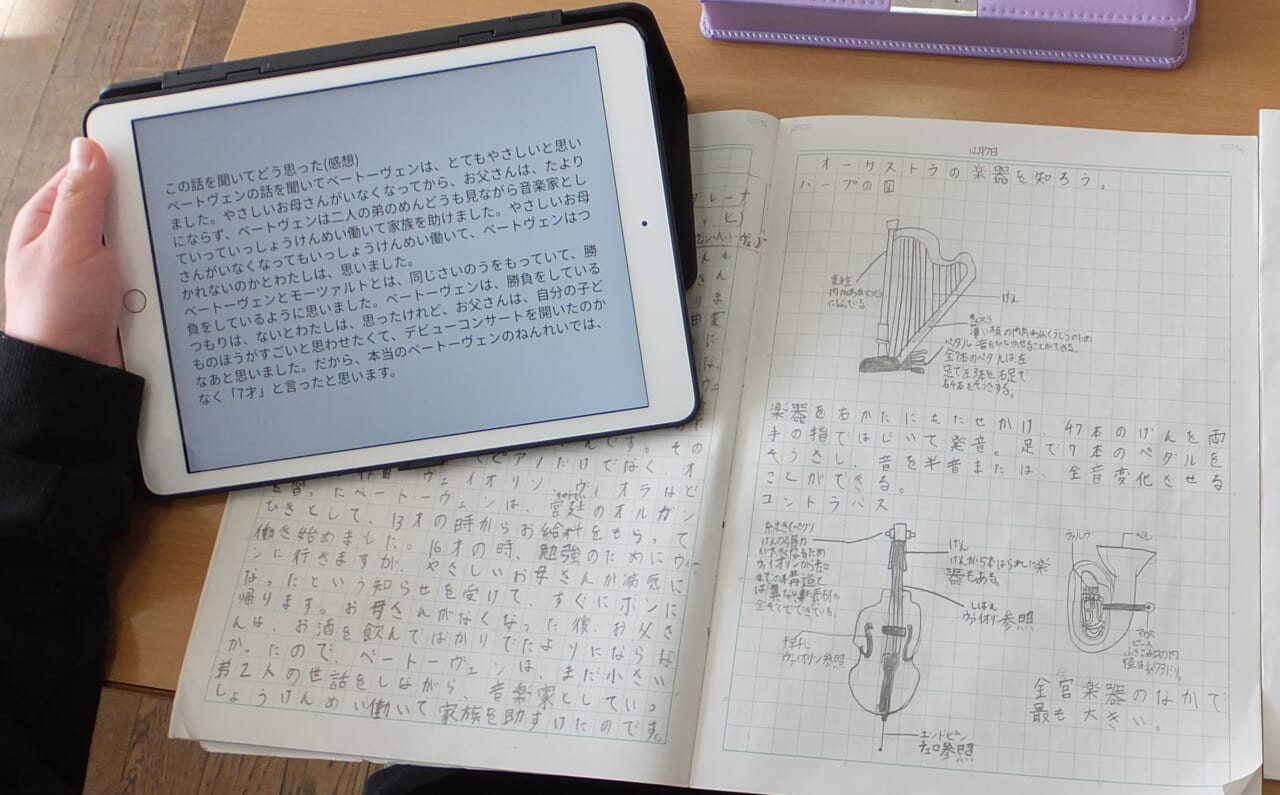

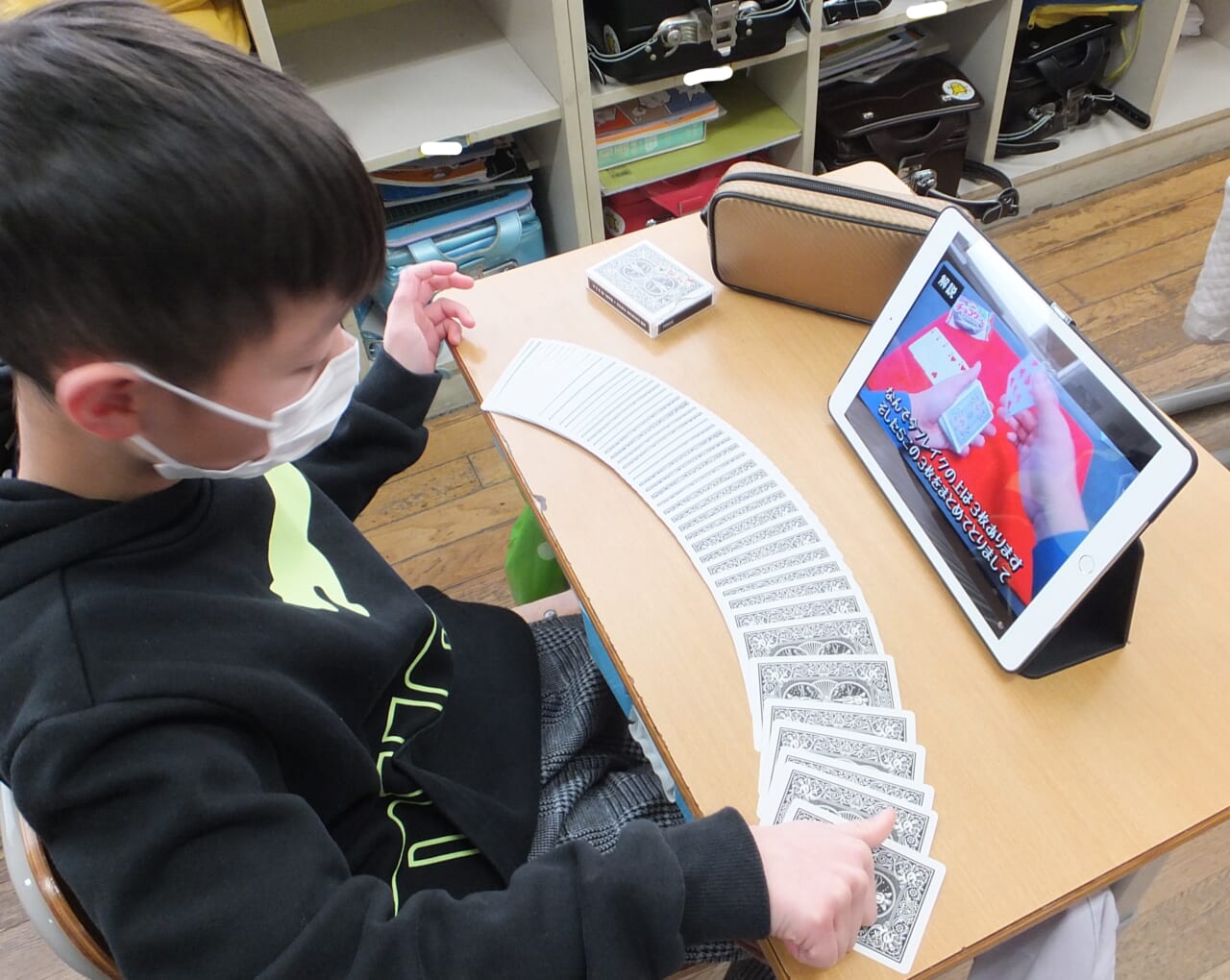

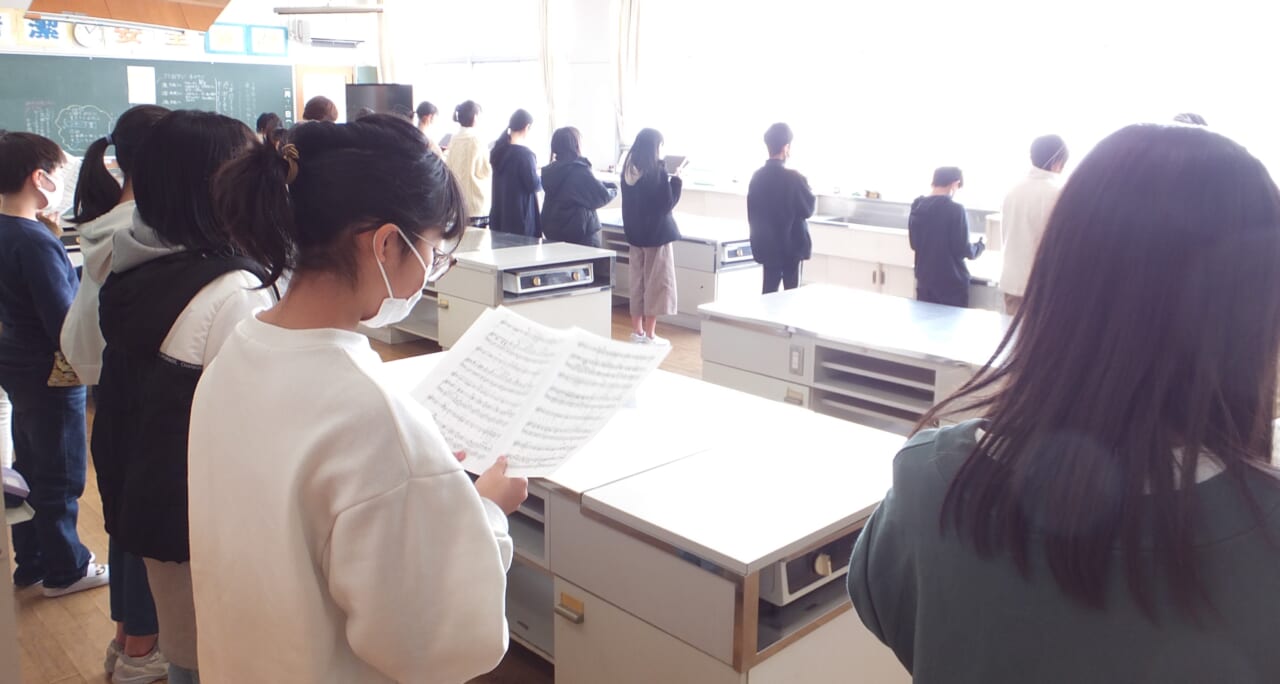

勿論(?!)、その他の時間は通常の授業。音を出してみると、愉しくなります。

腕を交差させながら、見事な指さばき。

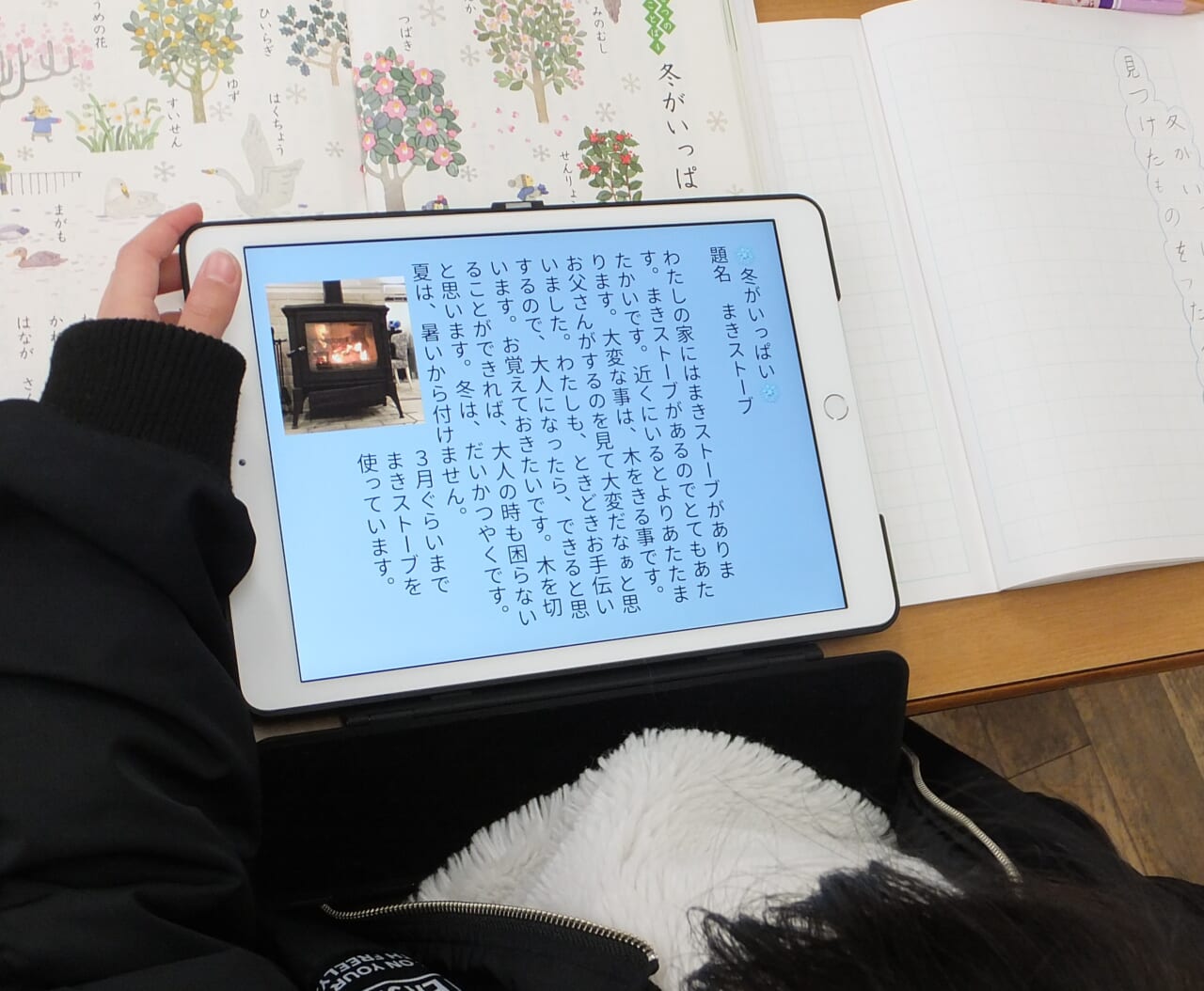

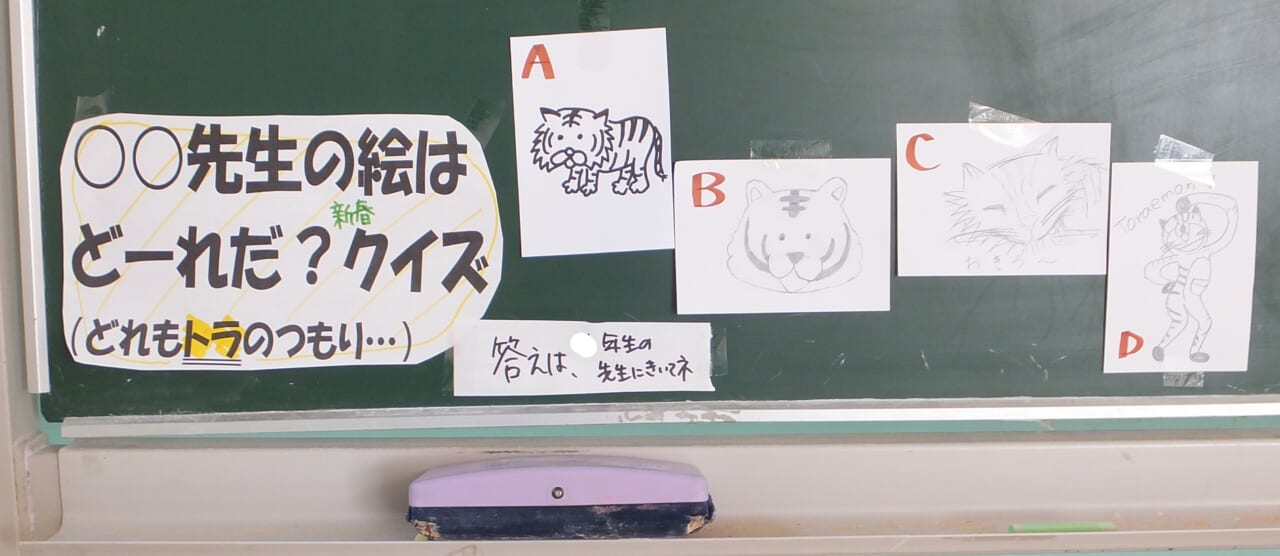

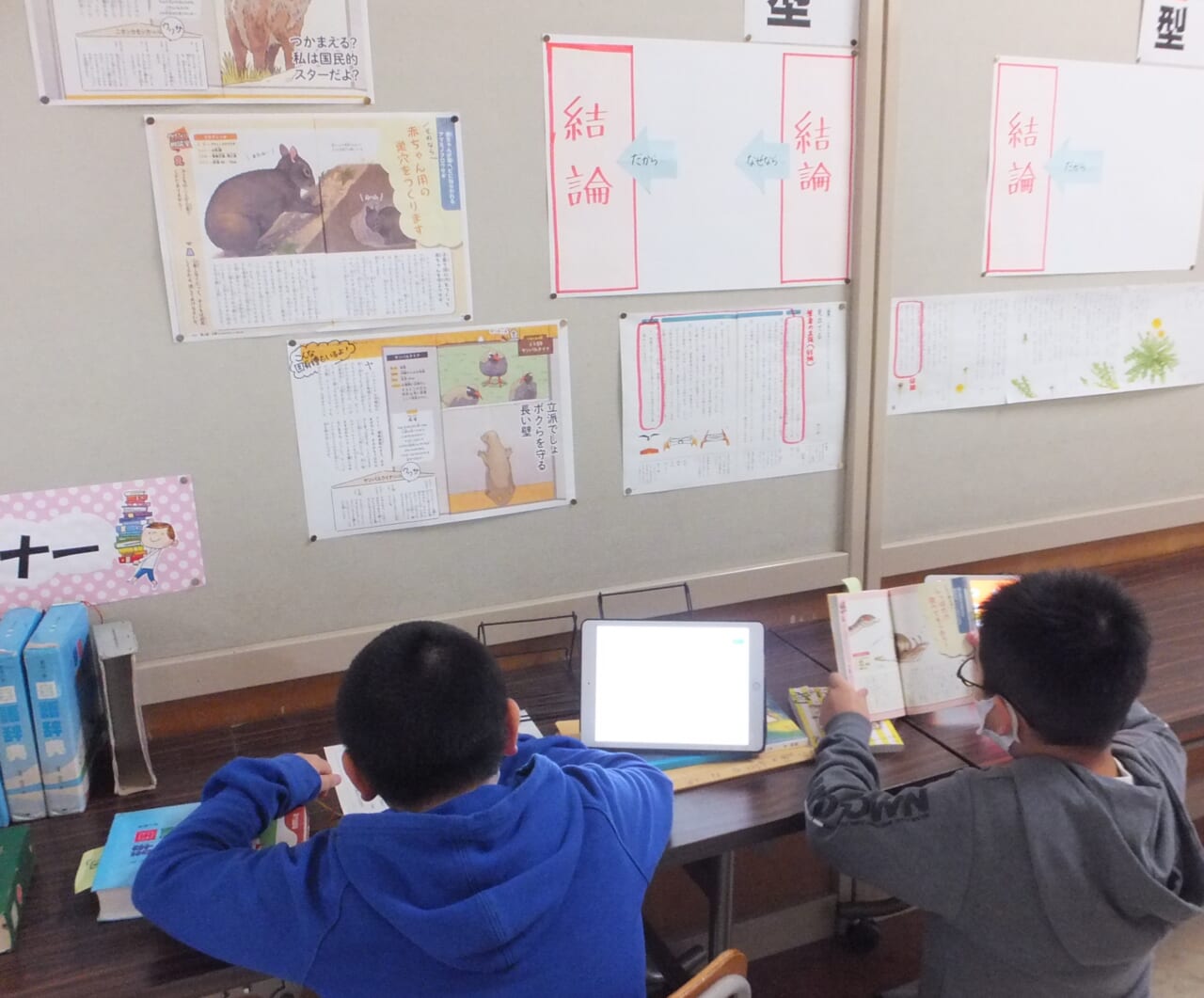

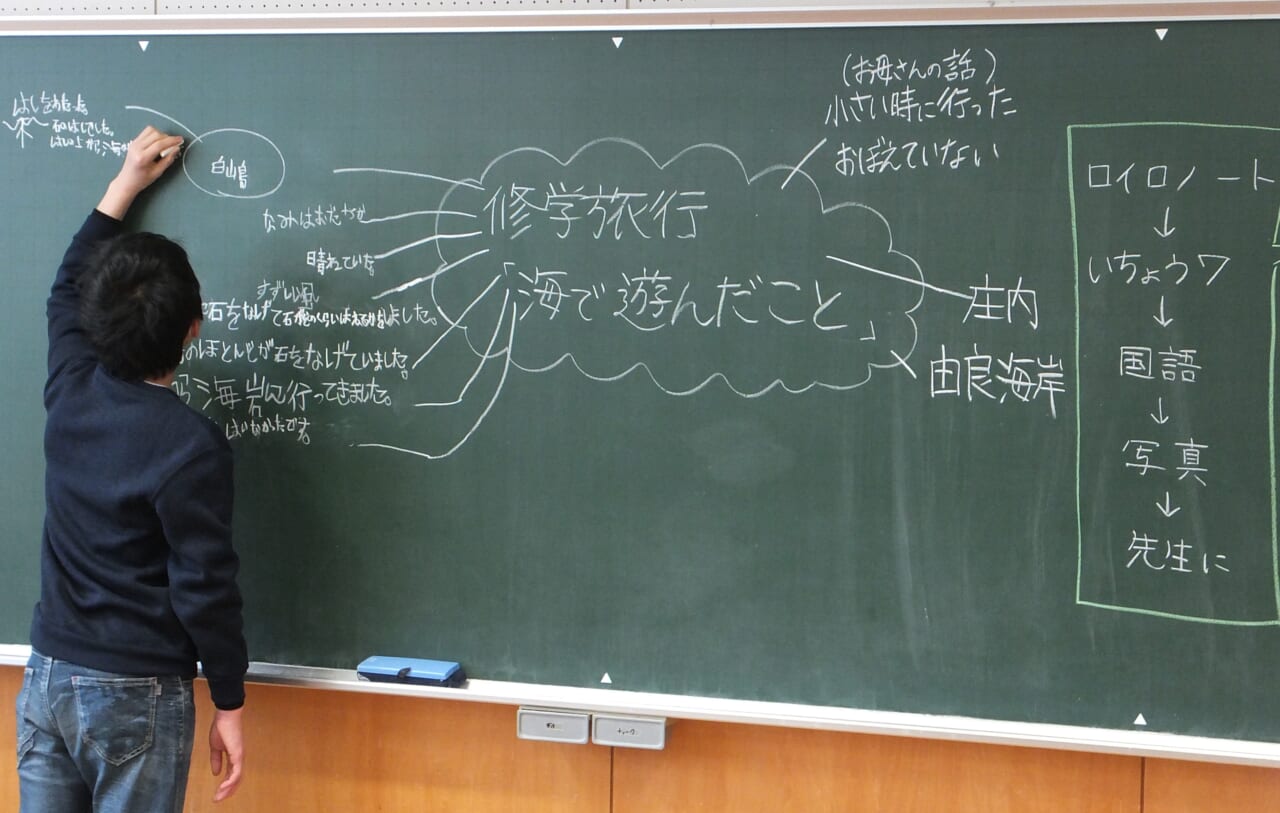

「かるた?!集会じゃないよね」と不粋なことを尋ねると、「自分たちが作った音訓かるたです」と教えてくれました。

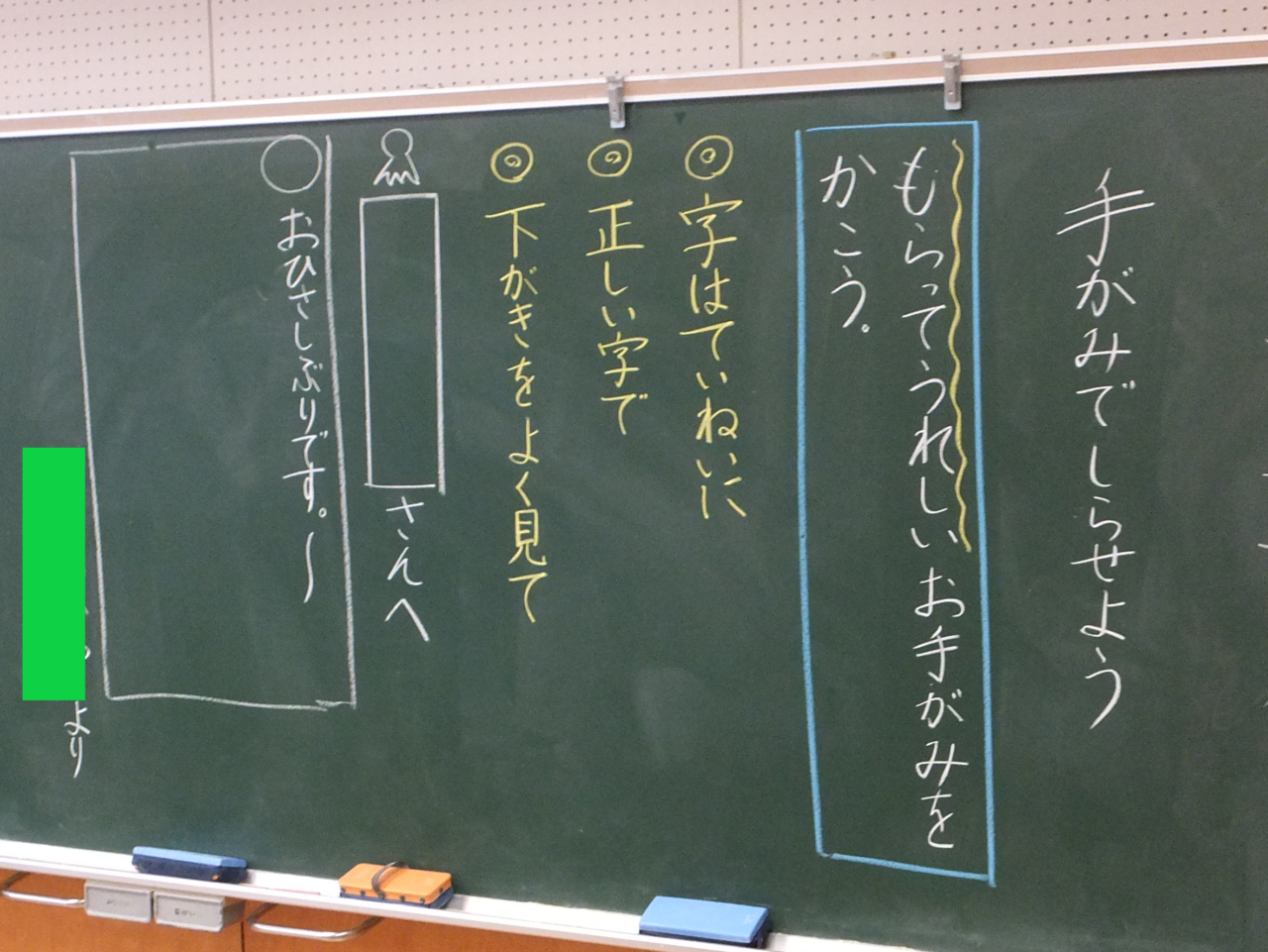

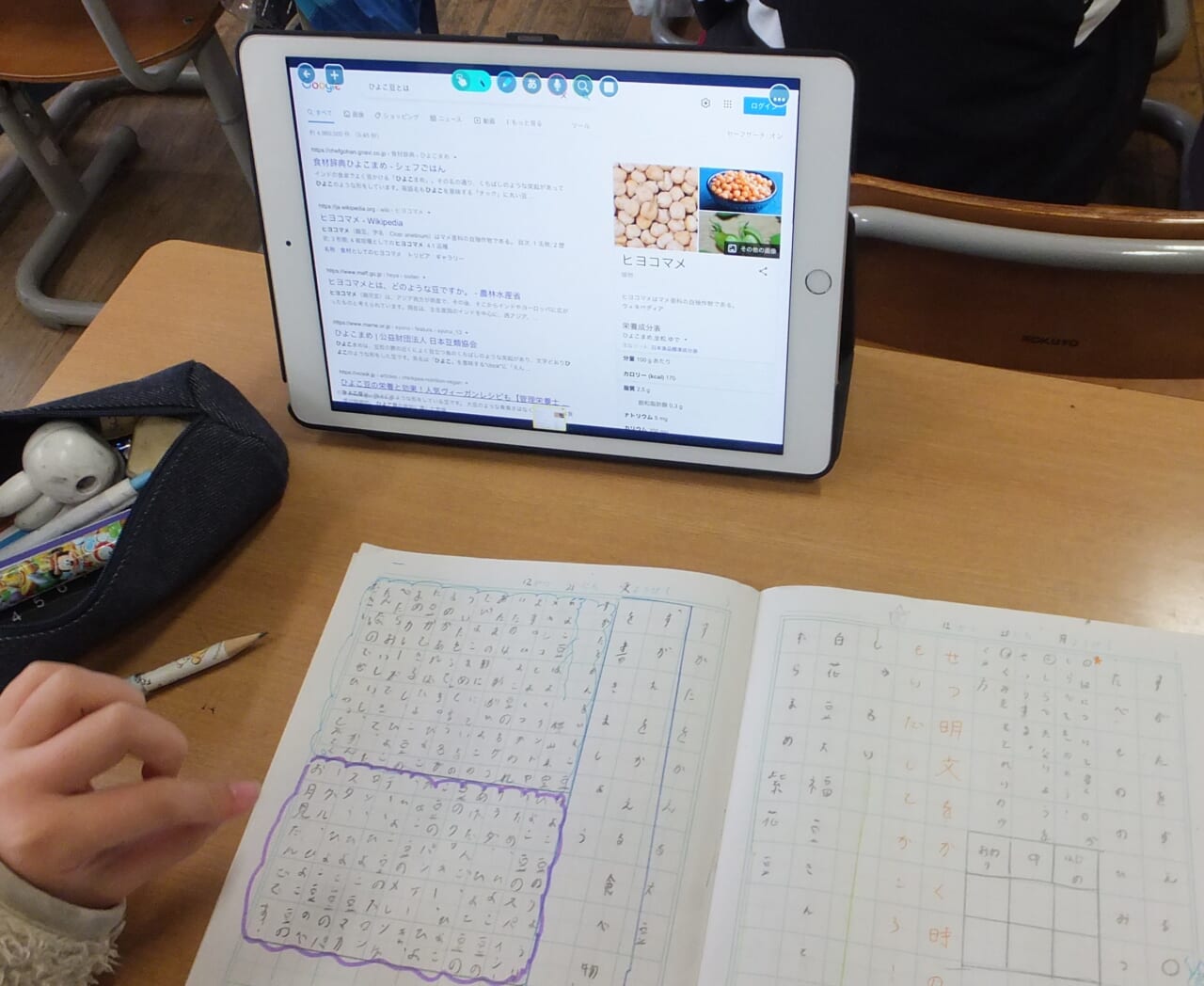

隣の学級は、かるた作りの最終段階。

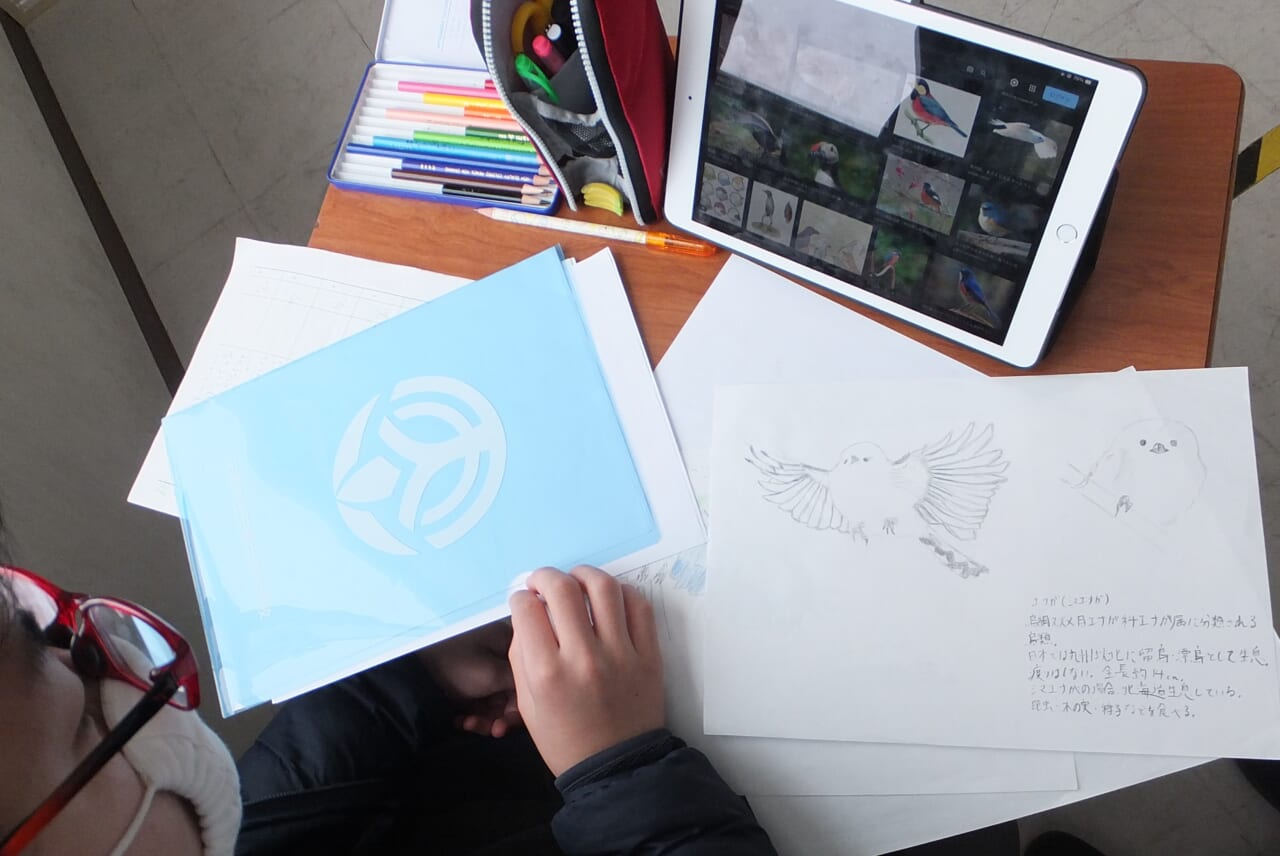

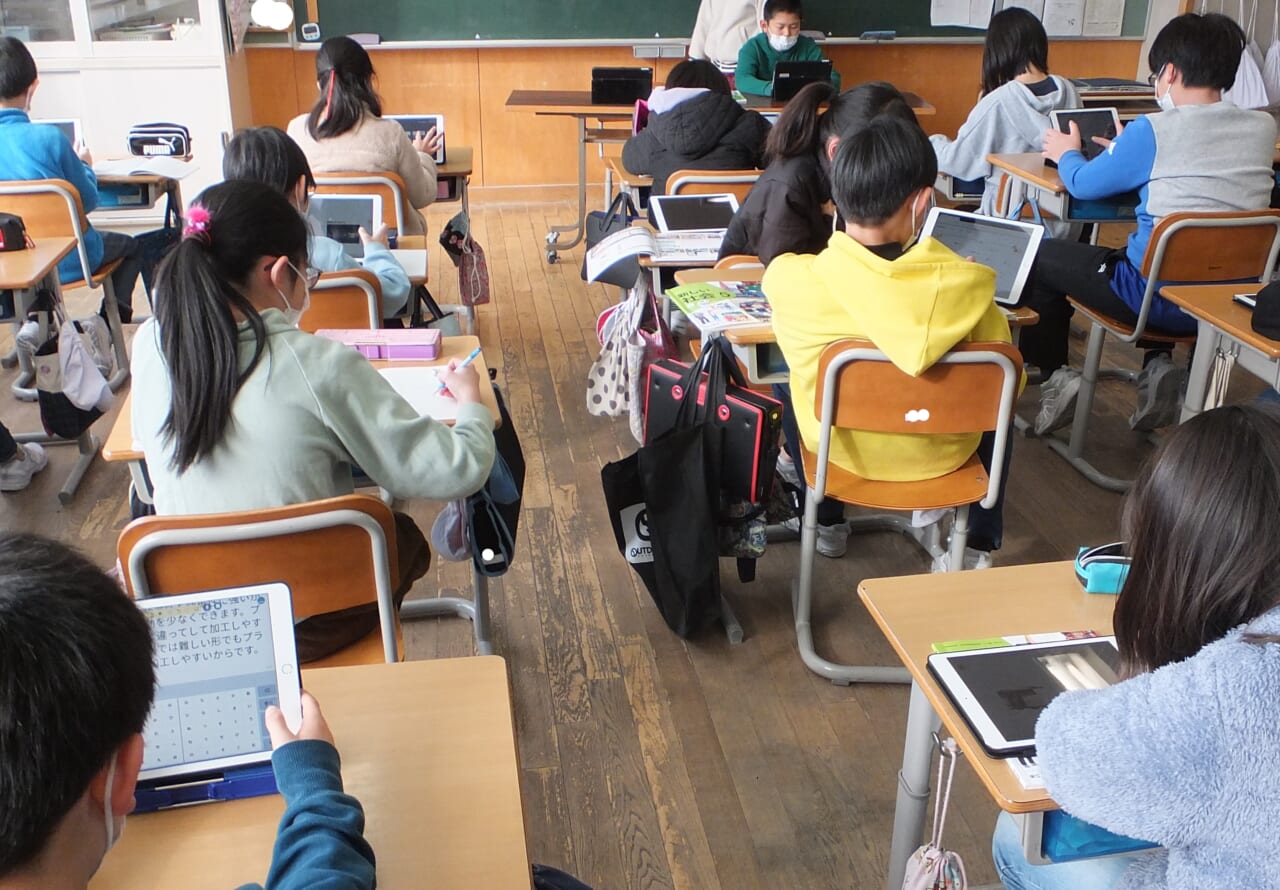

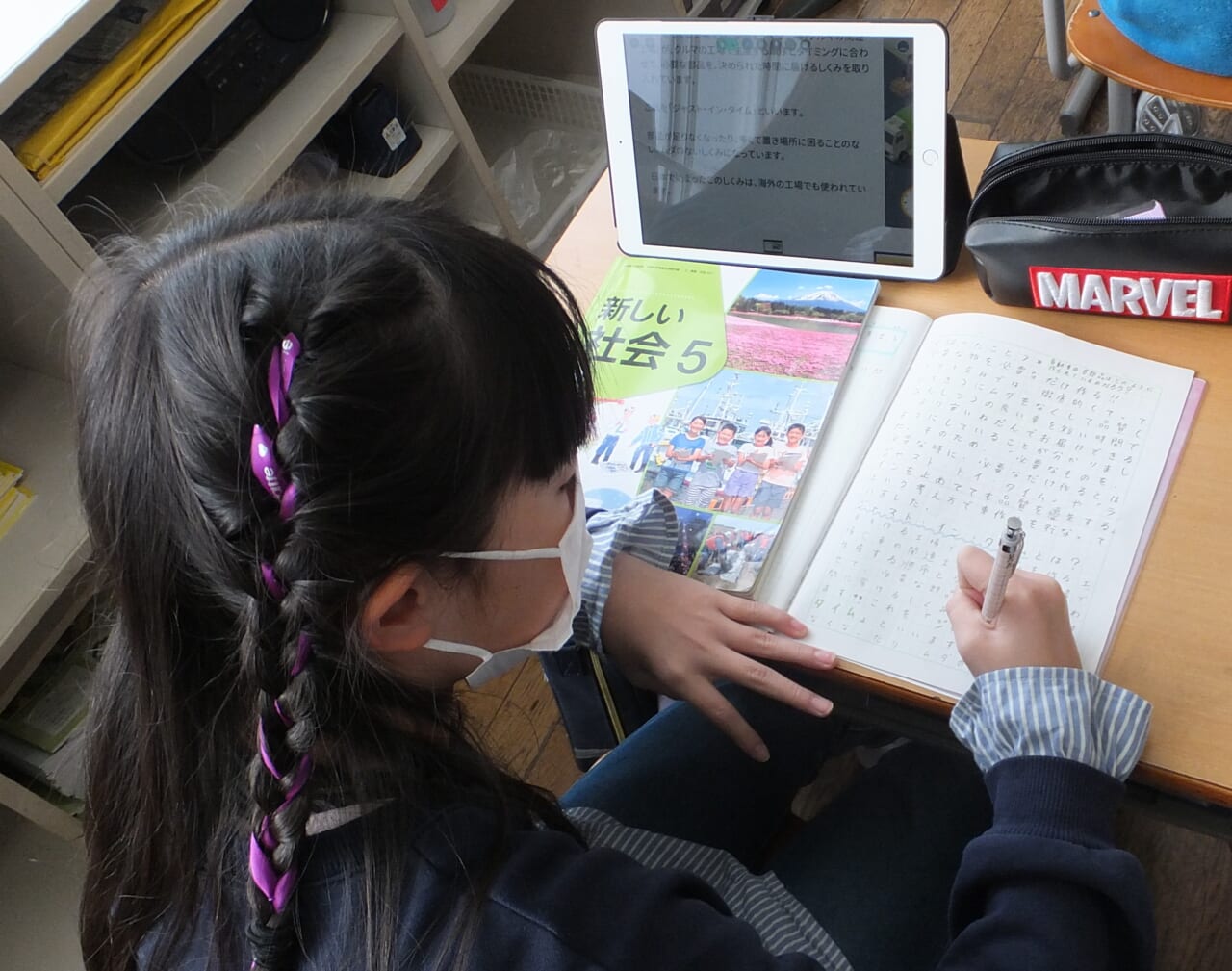

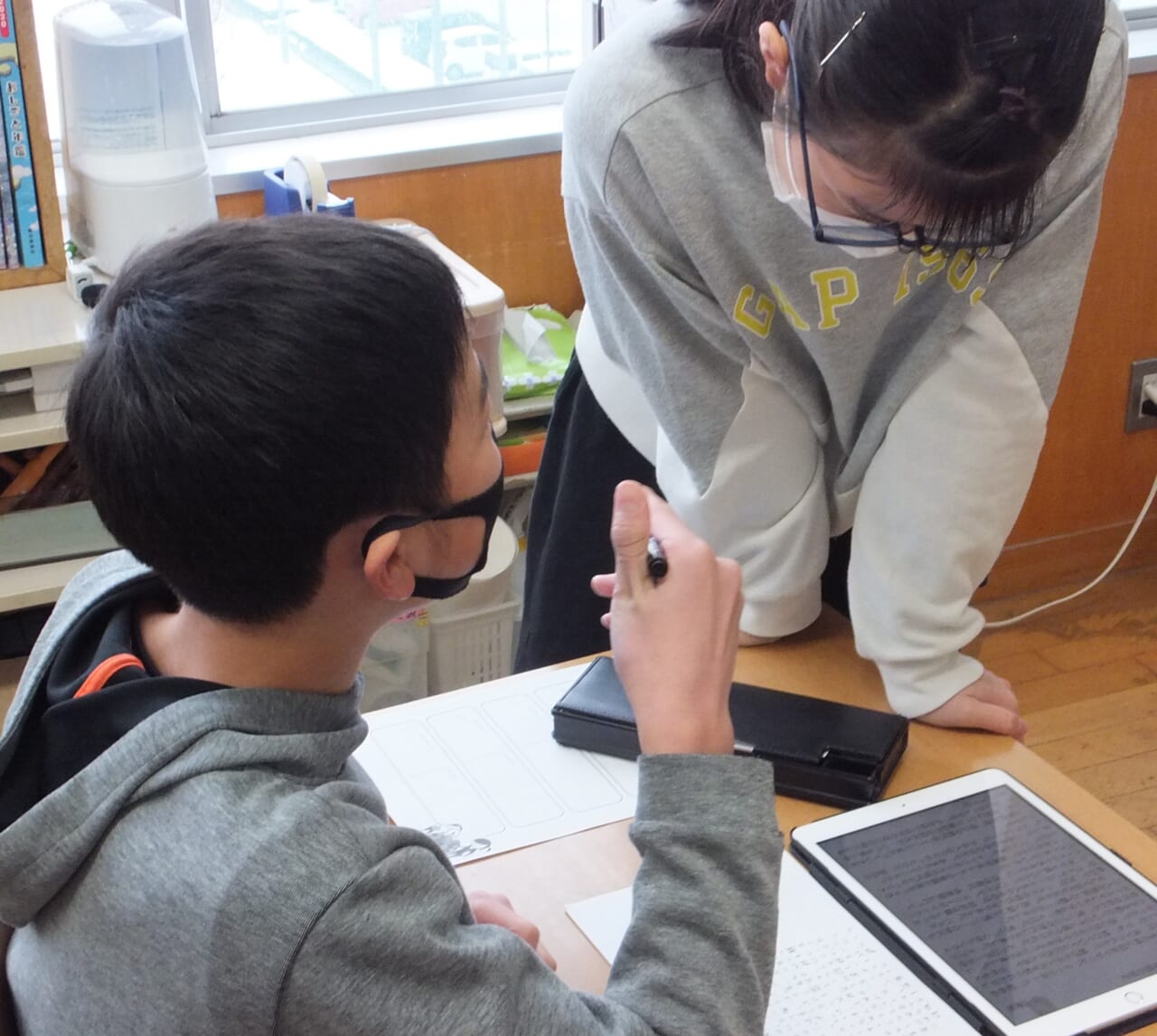

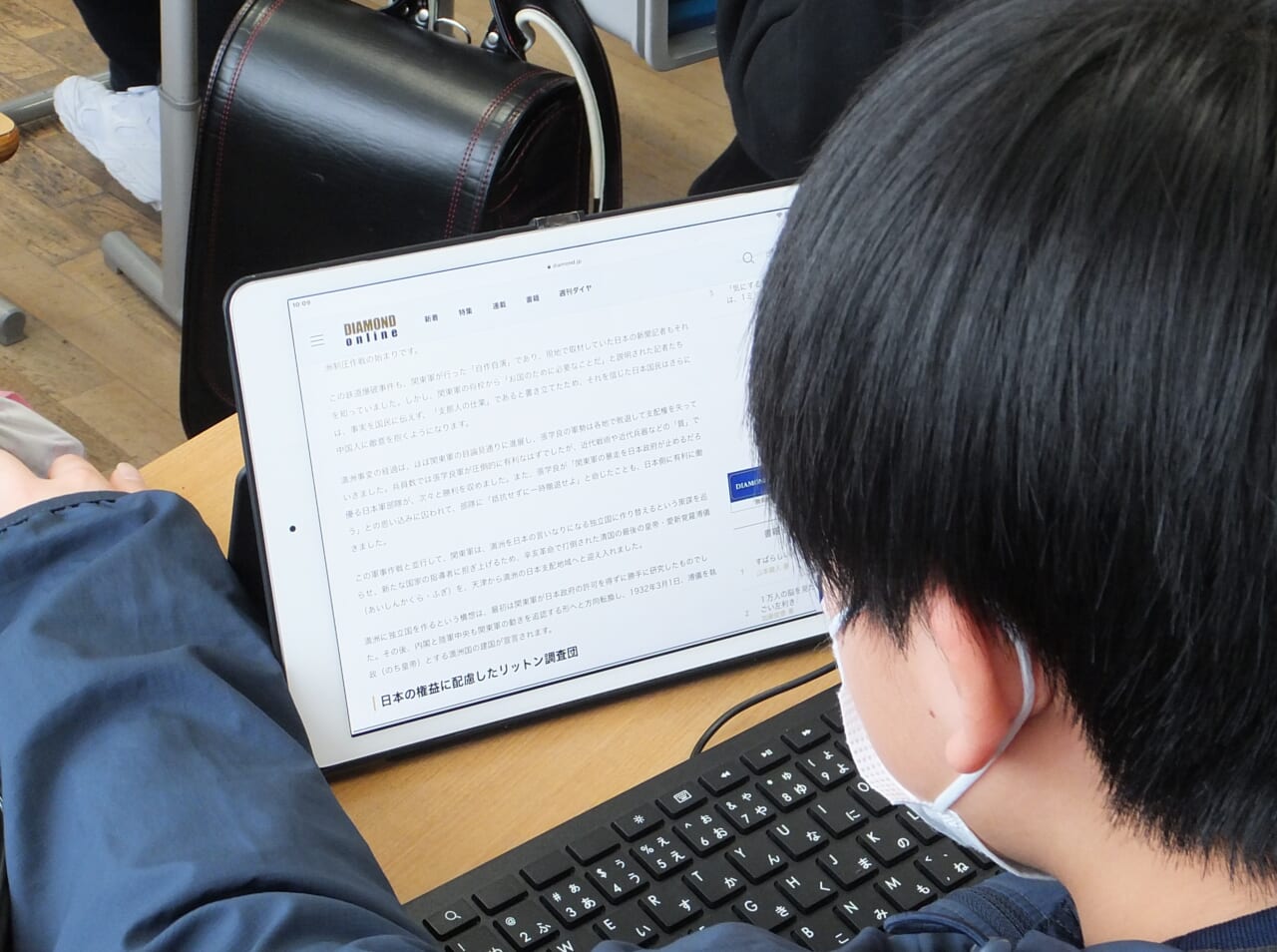

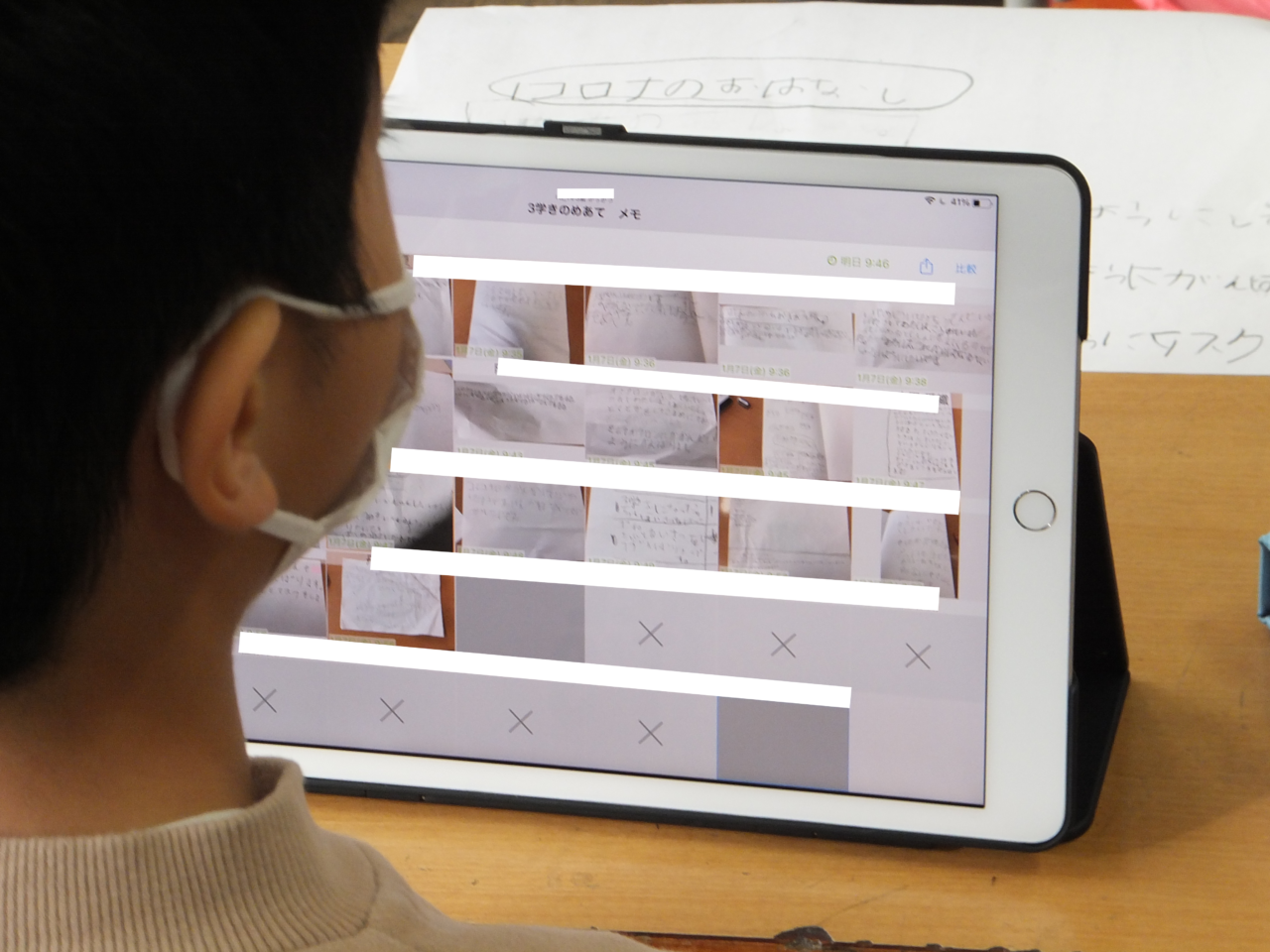

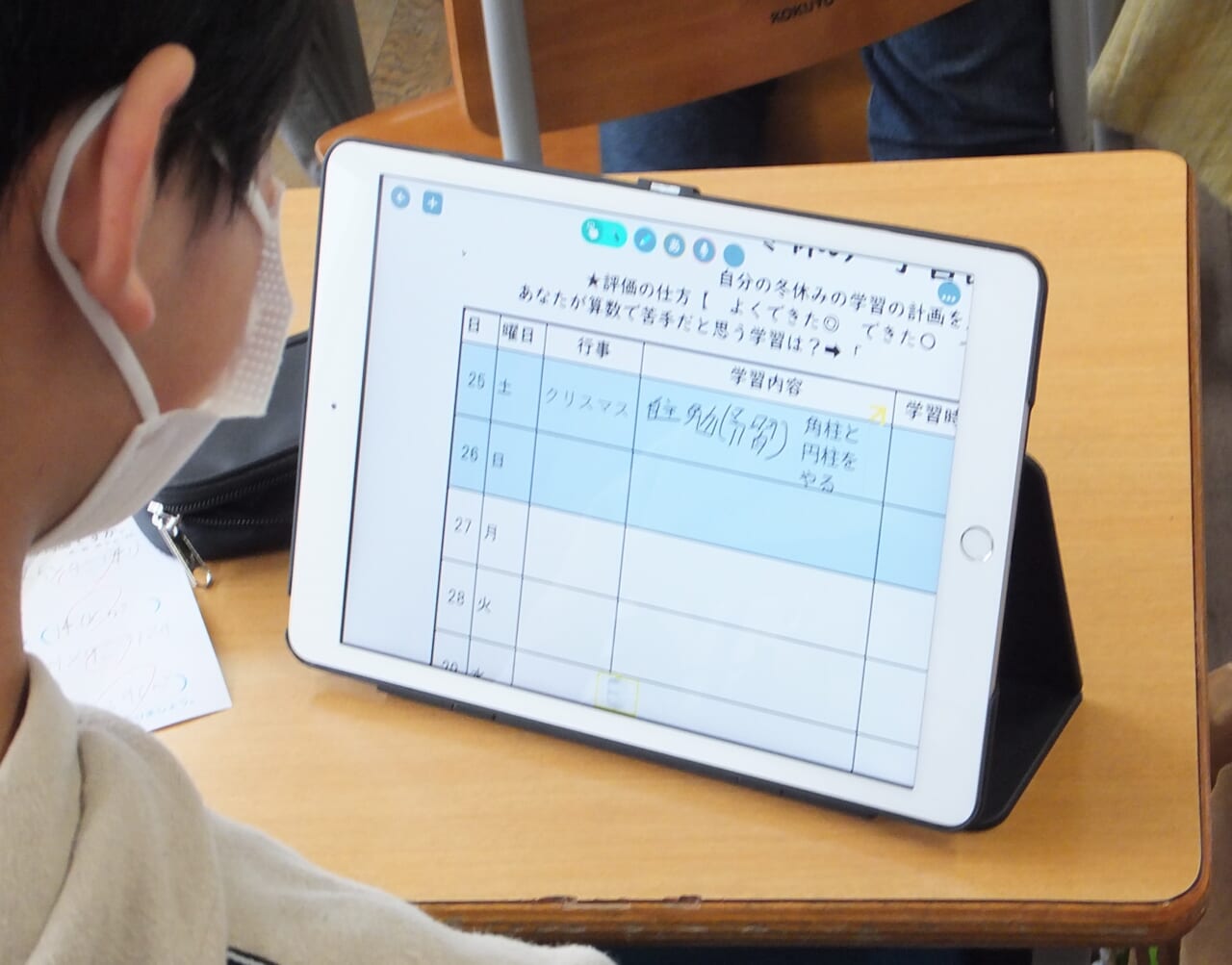

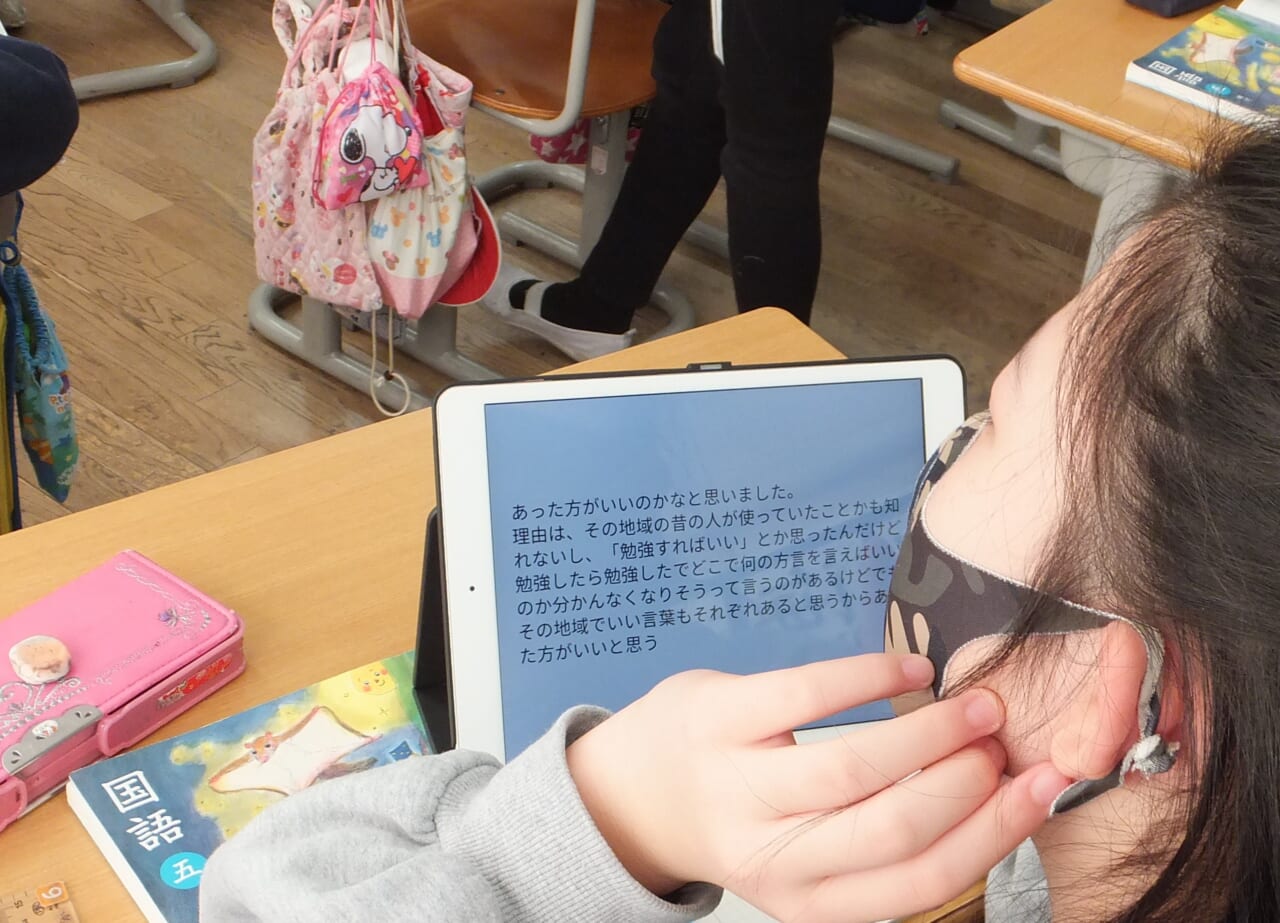

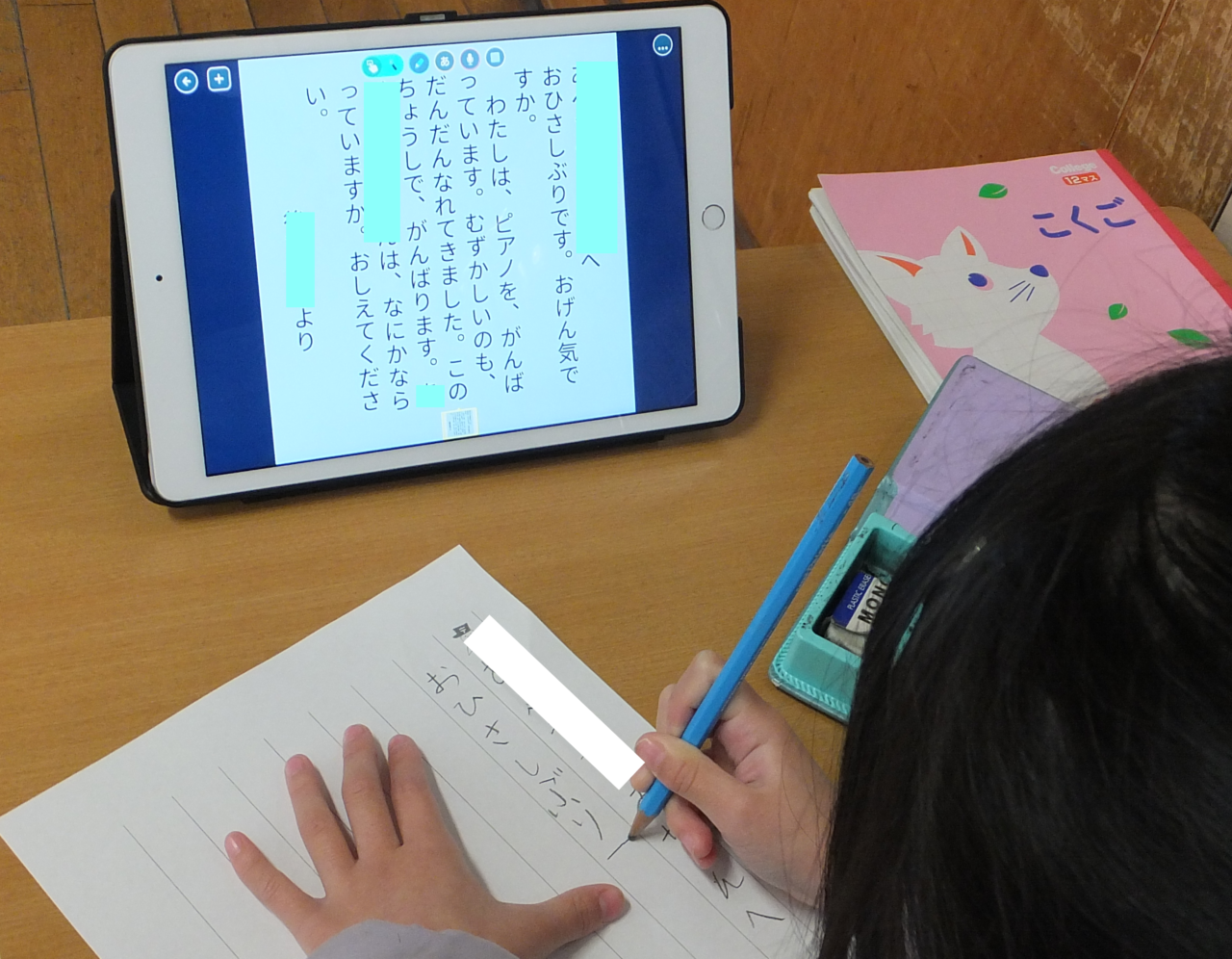

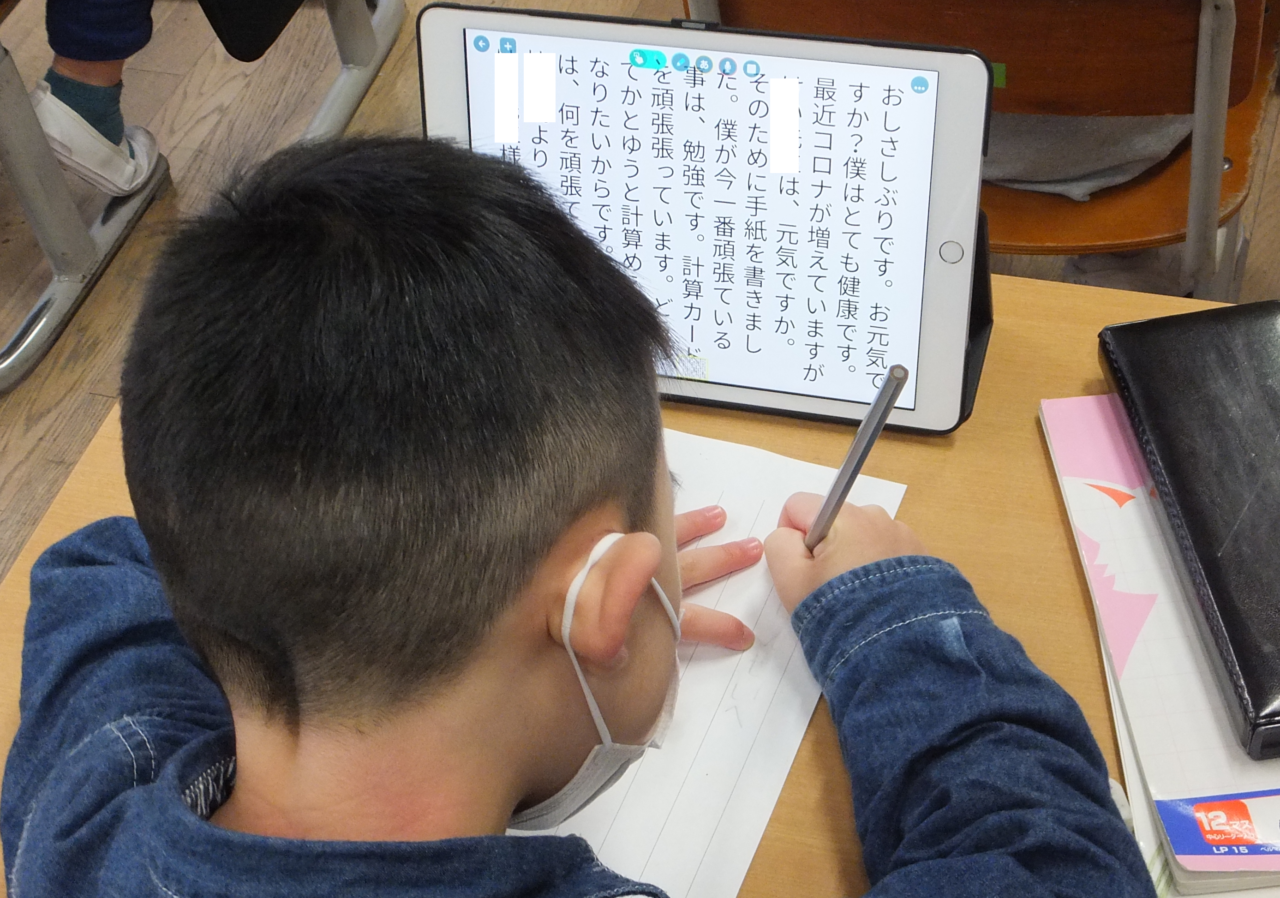

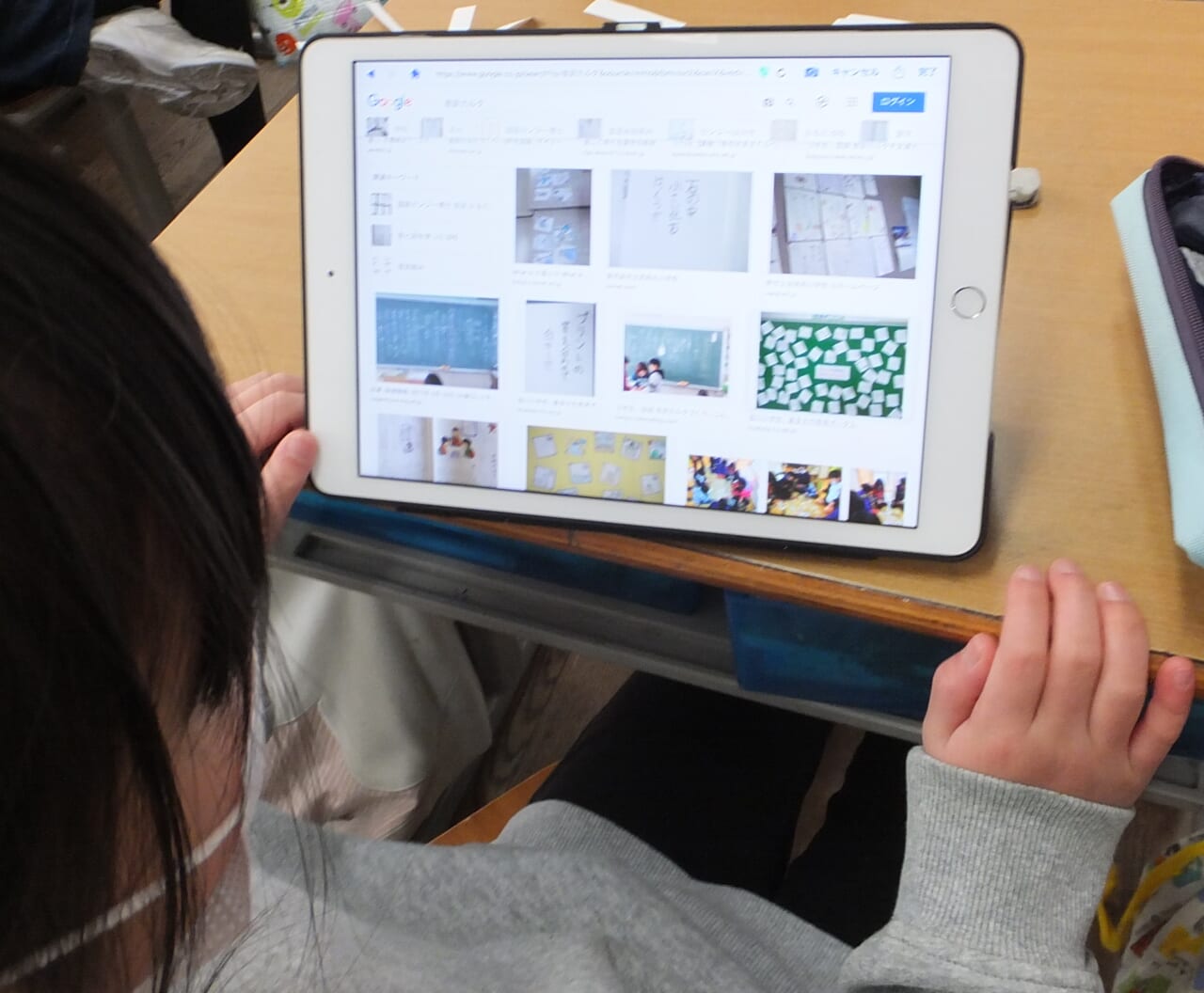

「何を調べてるの?」「他の学校が作った、音訓かるたを見ているんです」。タブレットの強みを生かしていますねぇ。

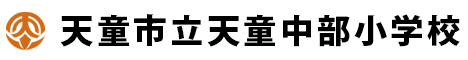

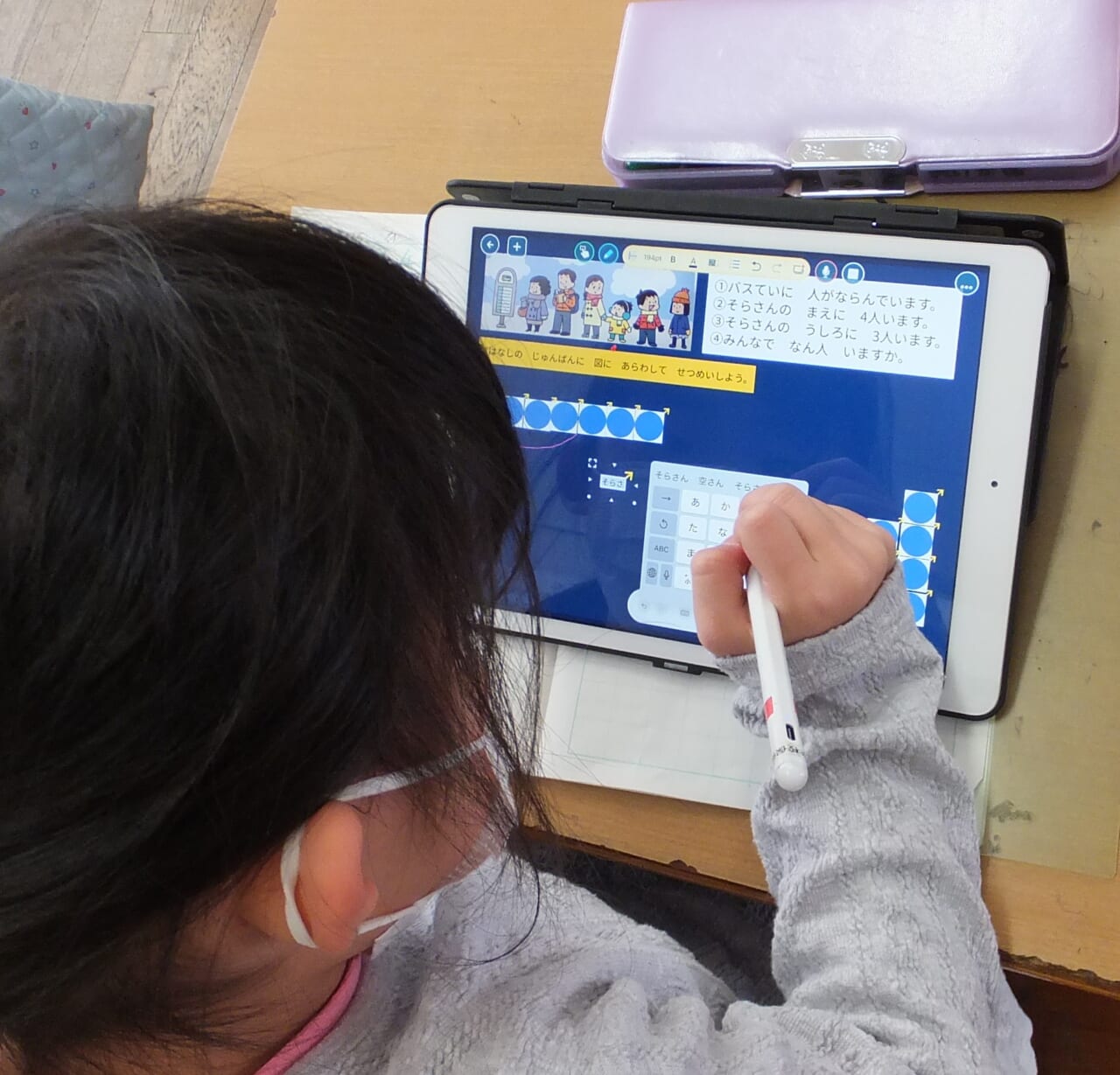

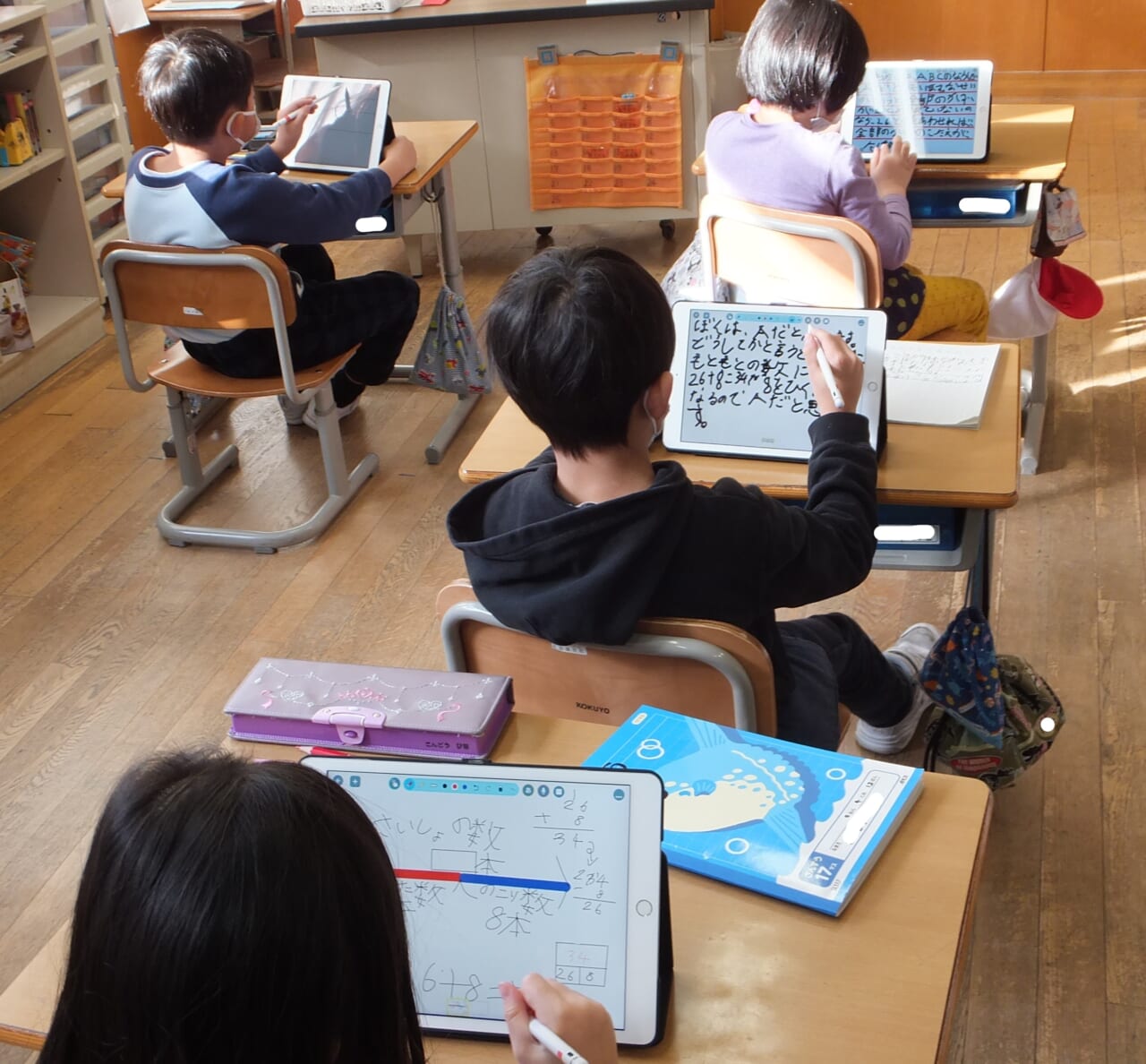

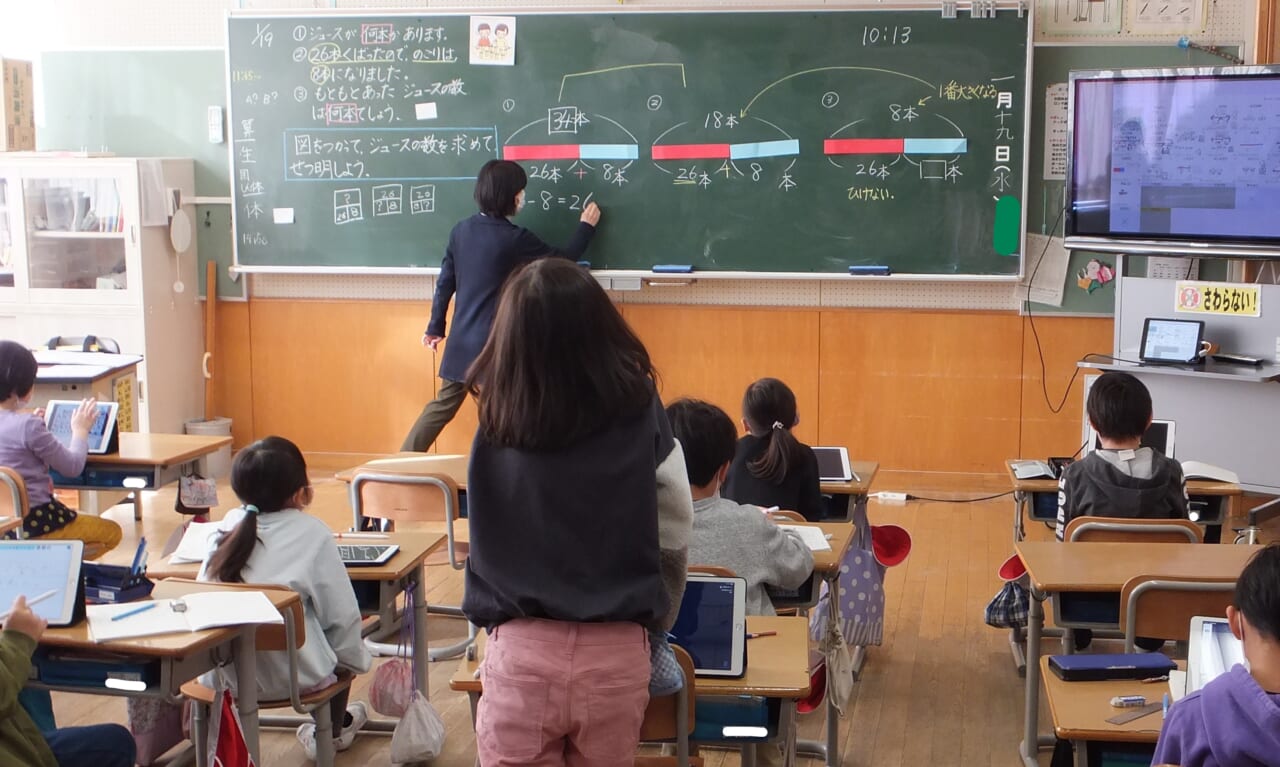

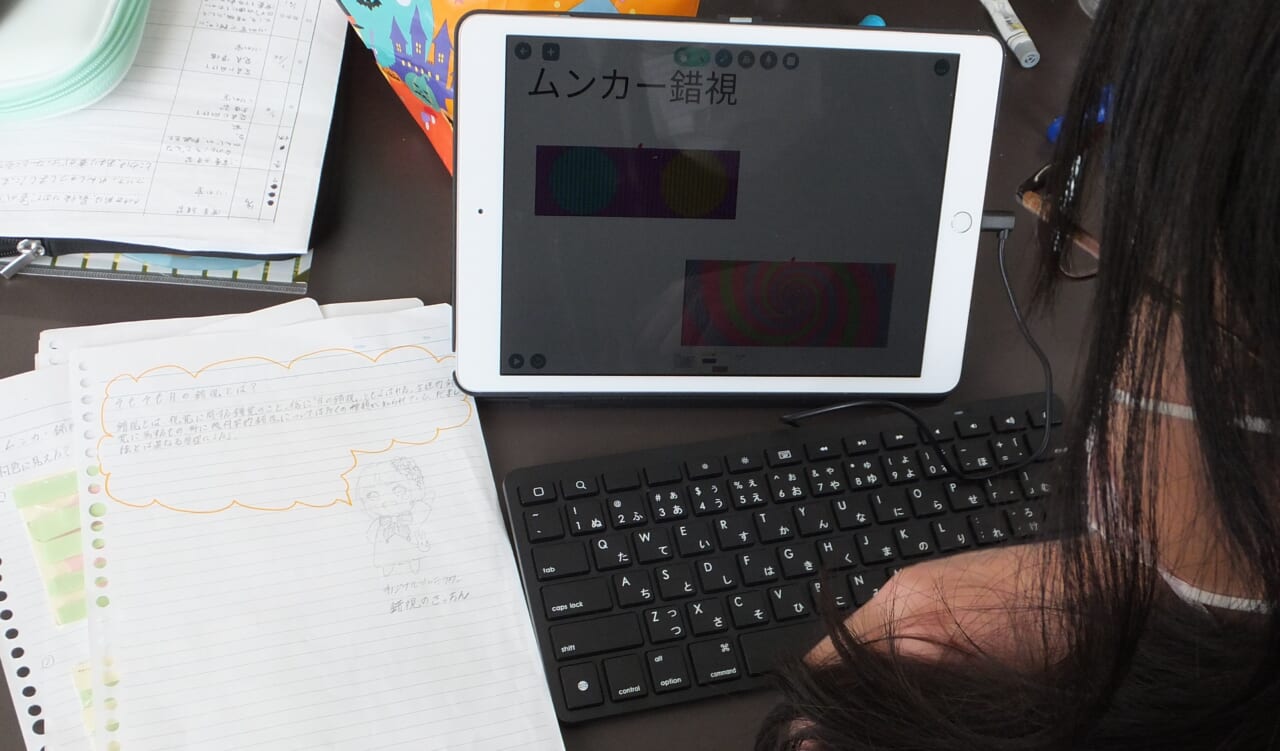

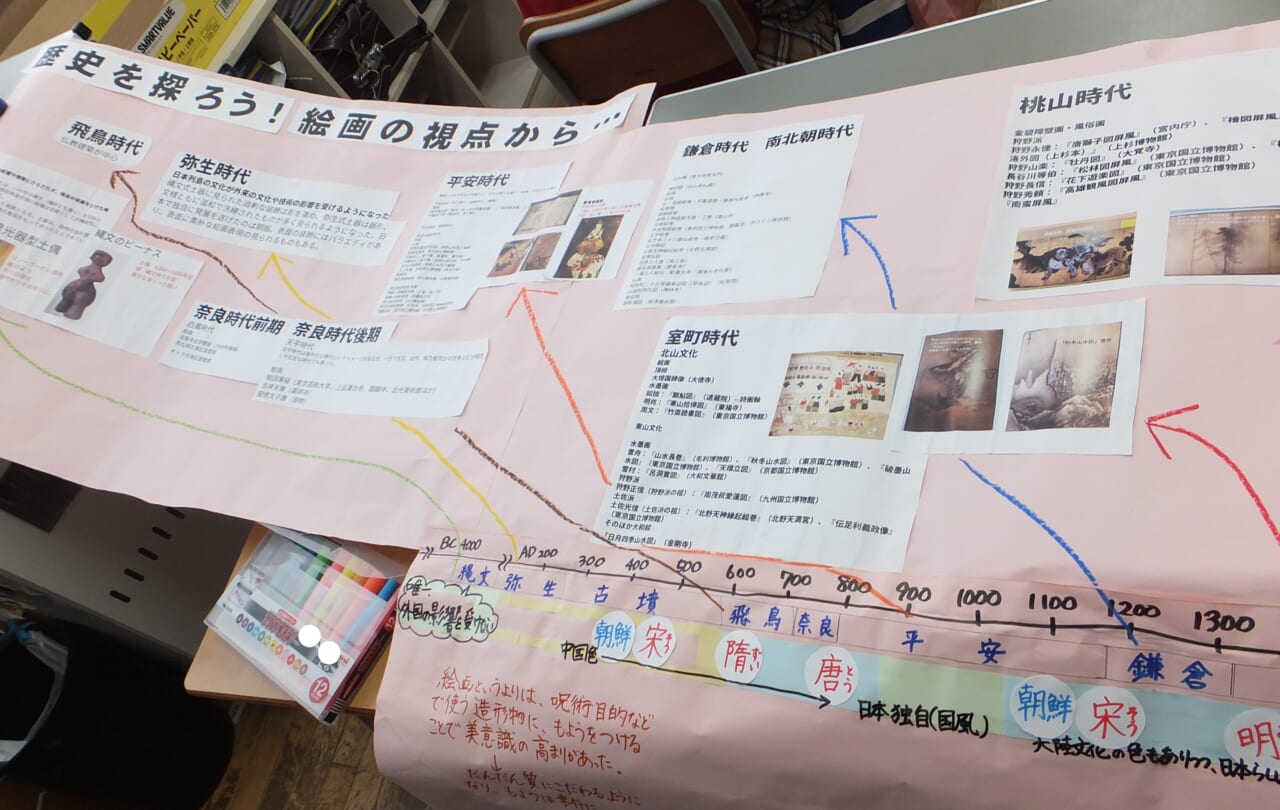

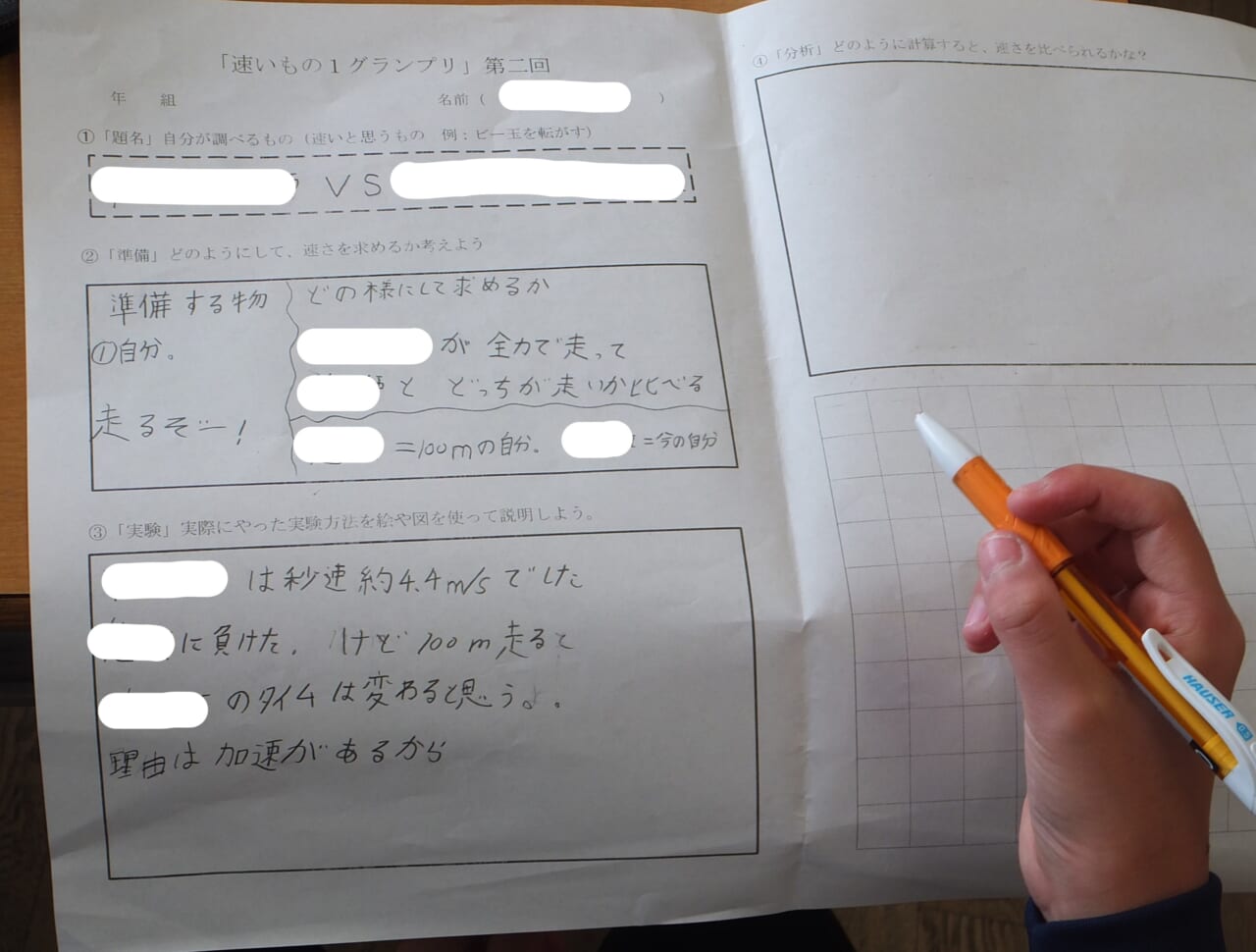

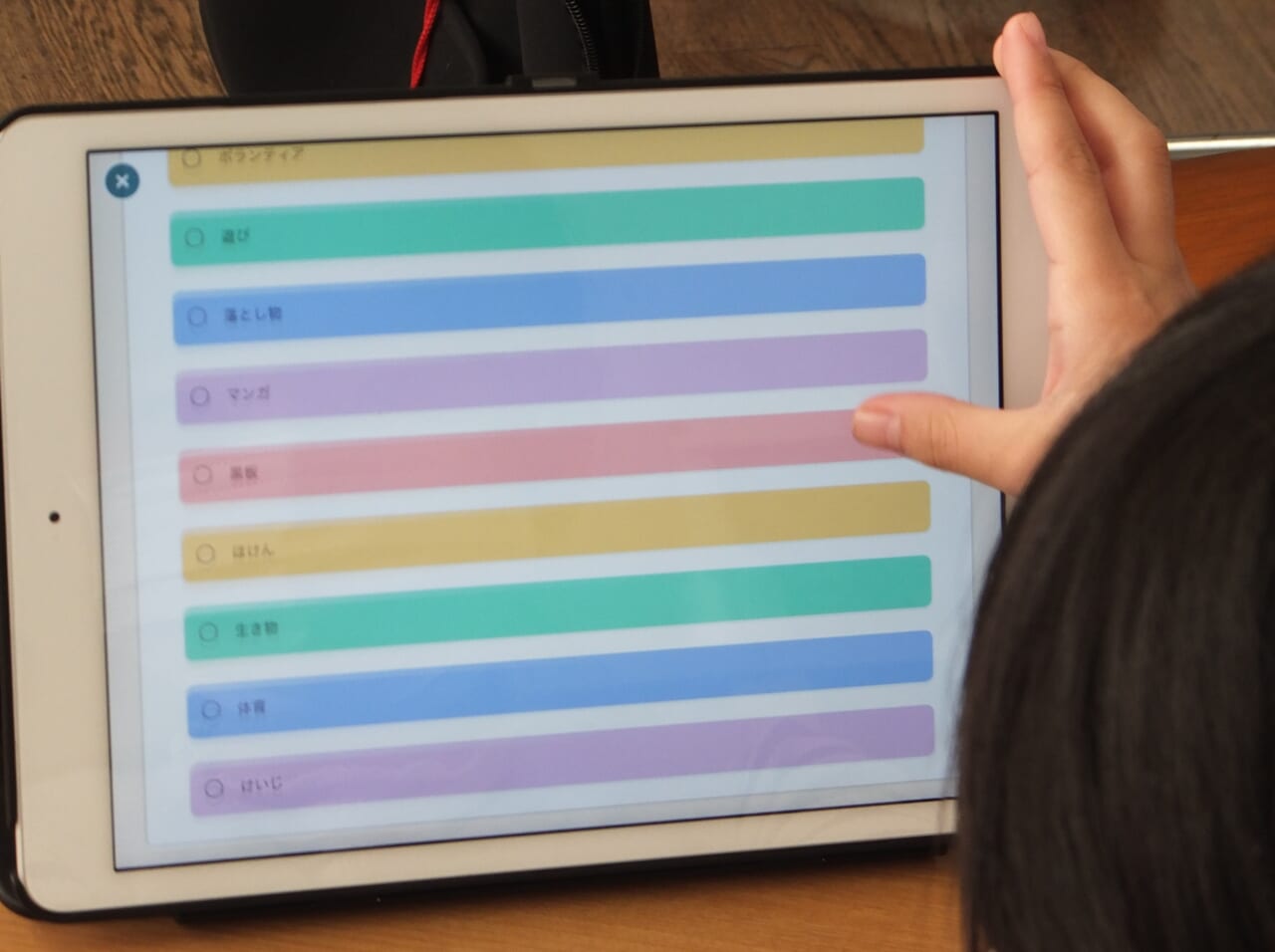

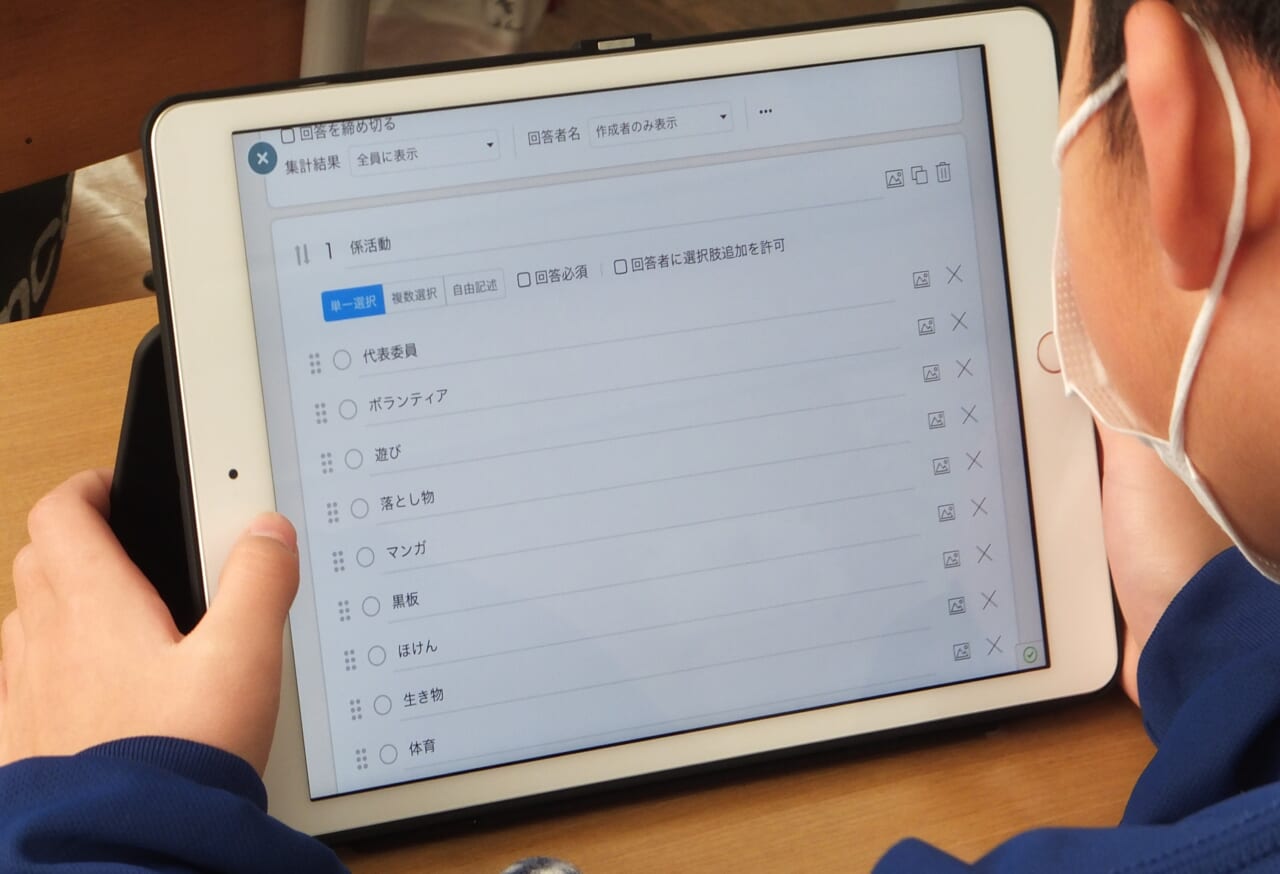

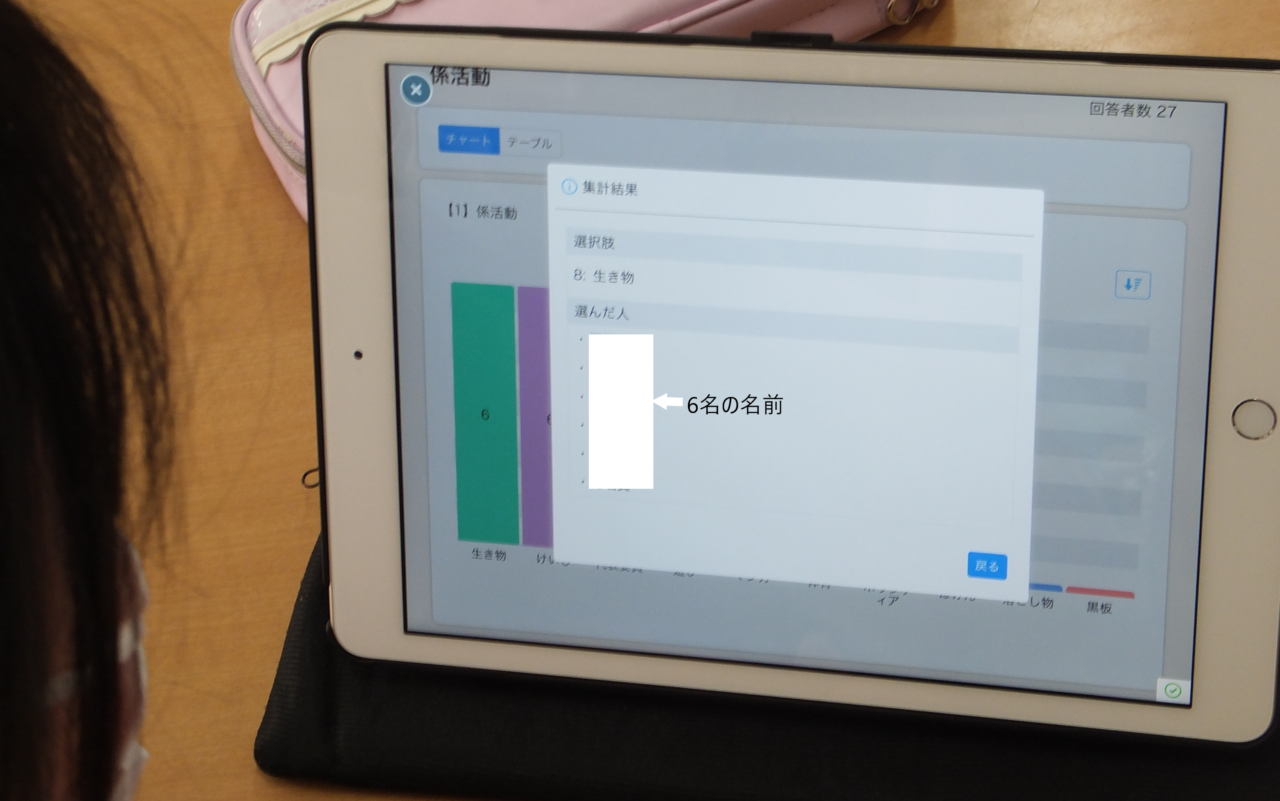

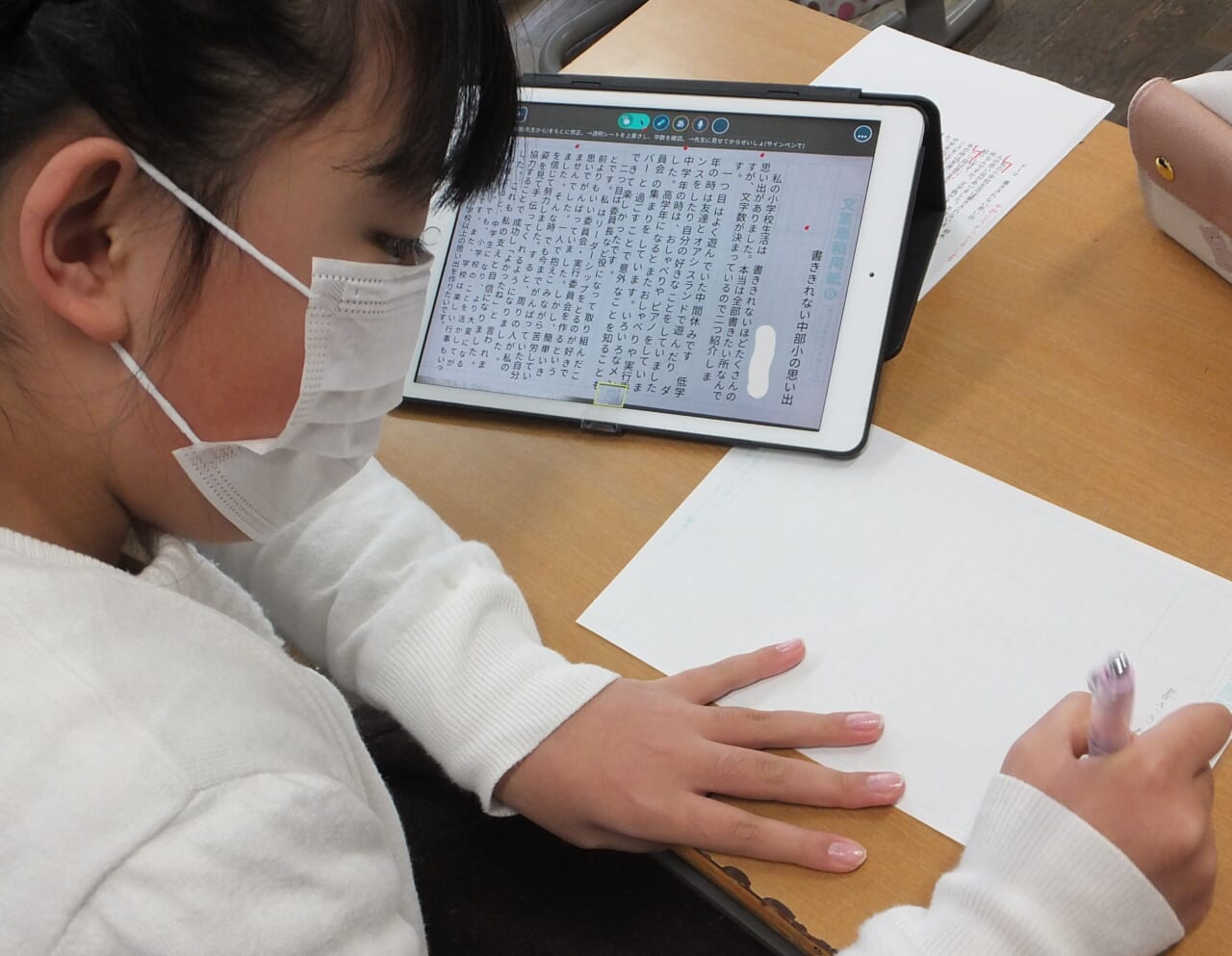

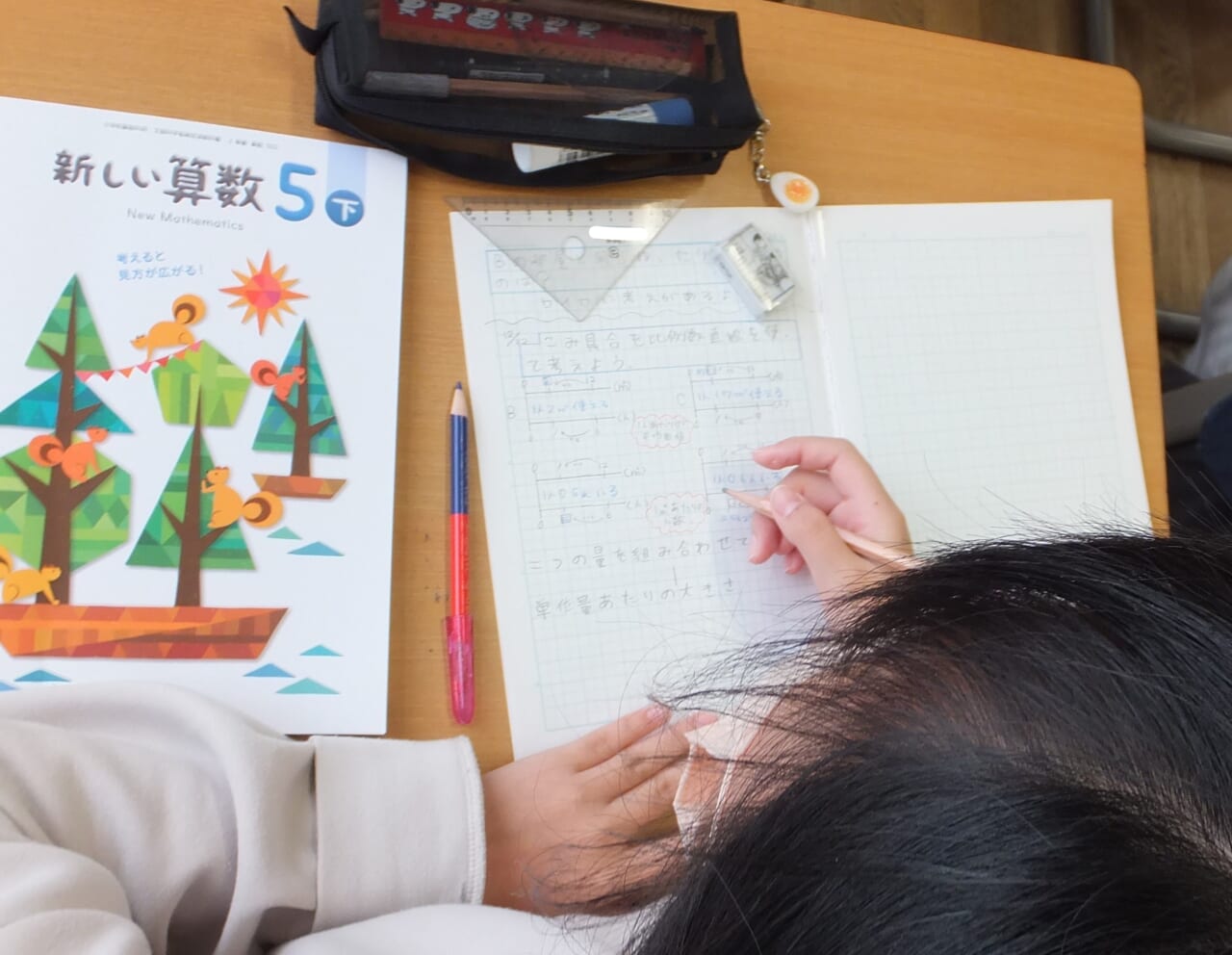

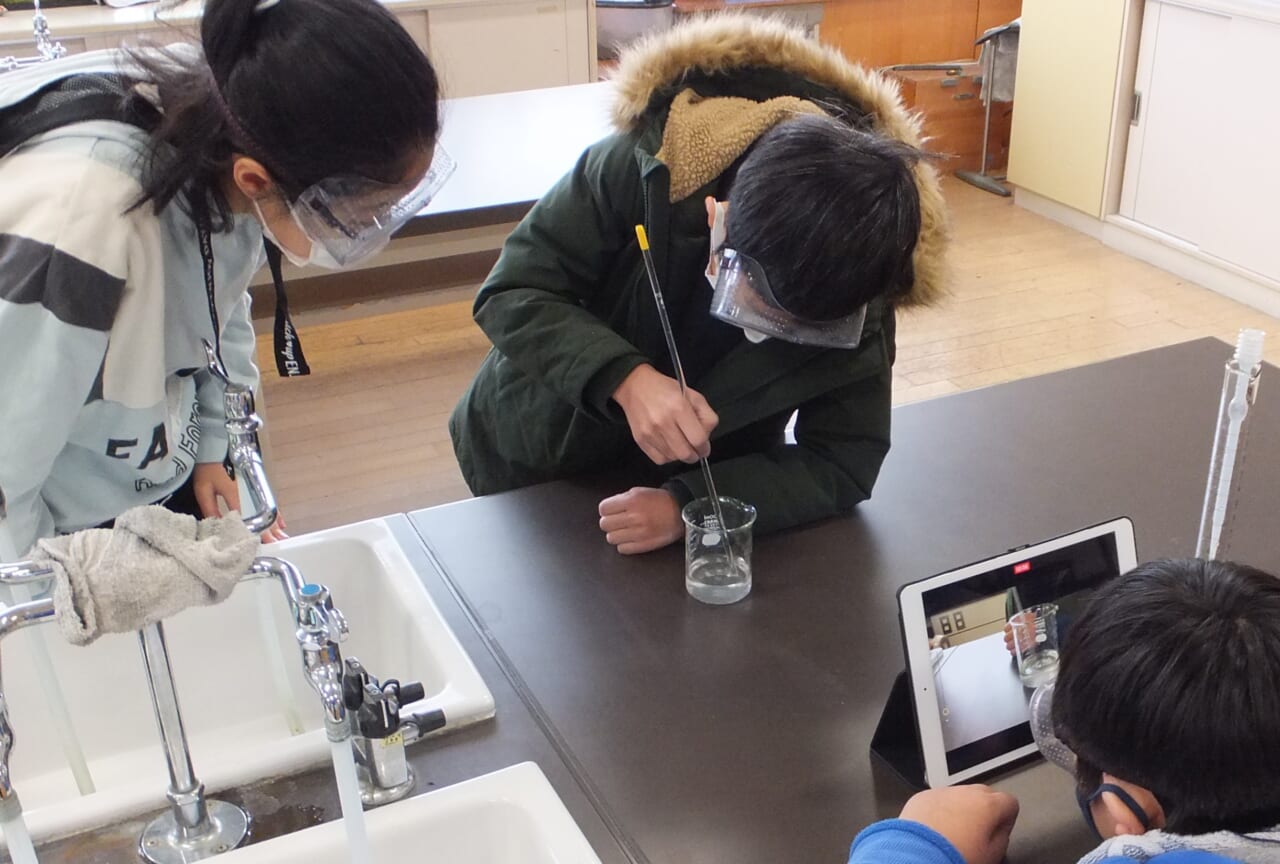

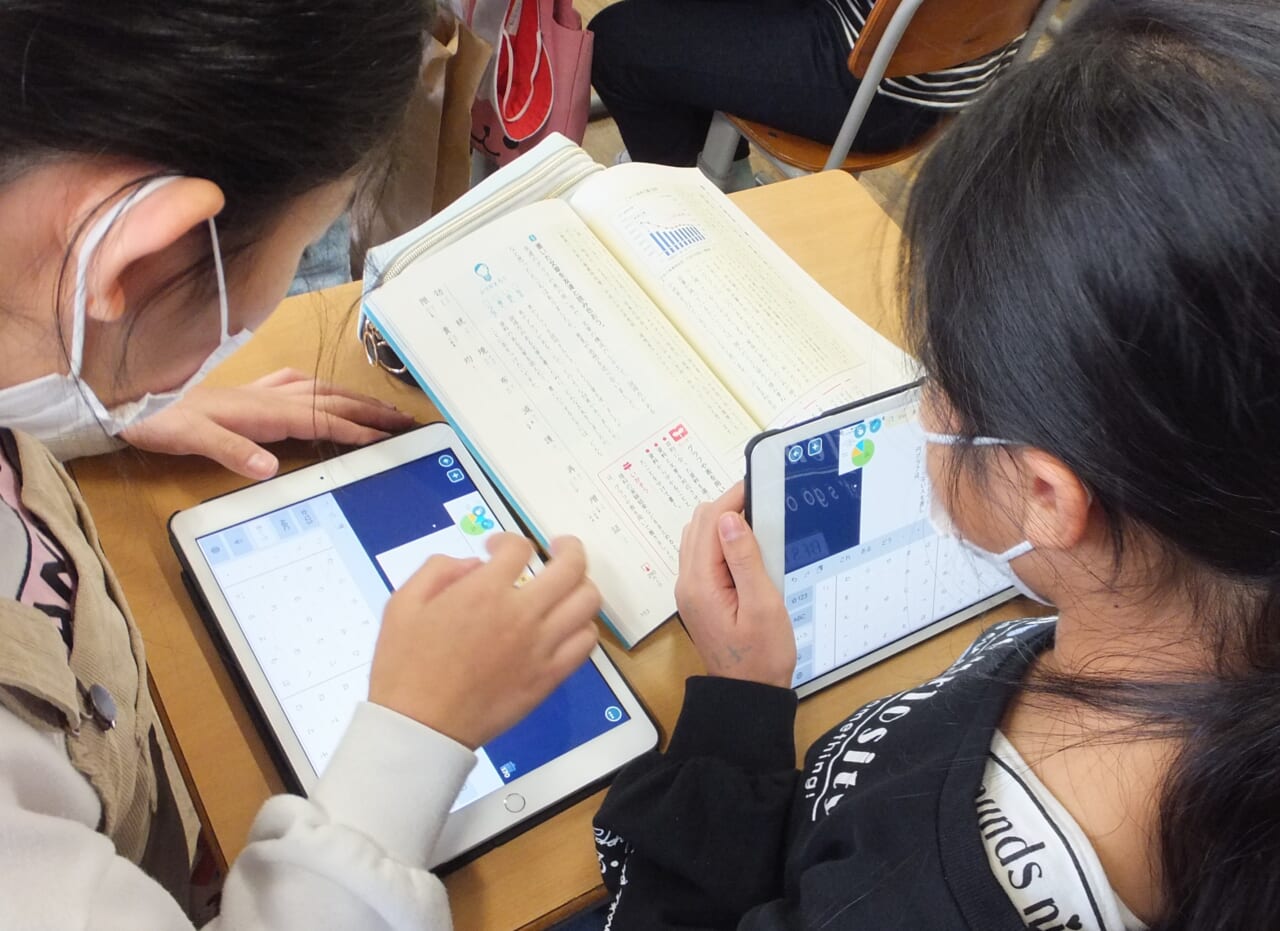

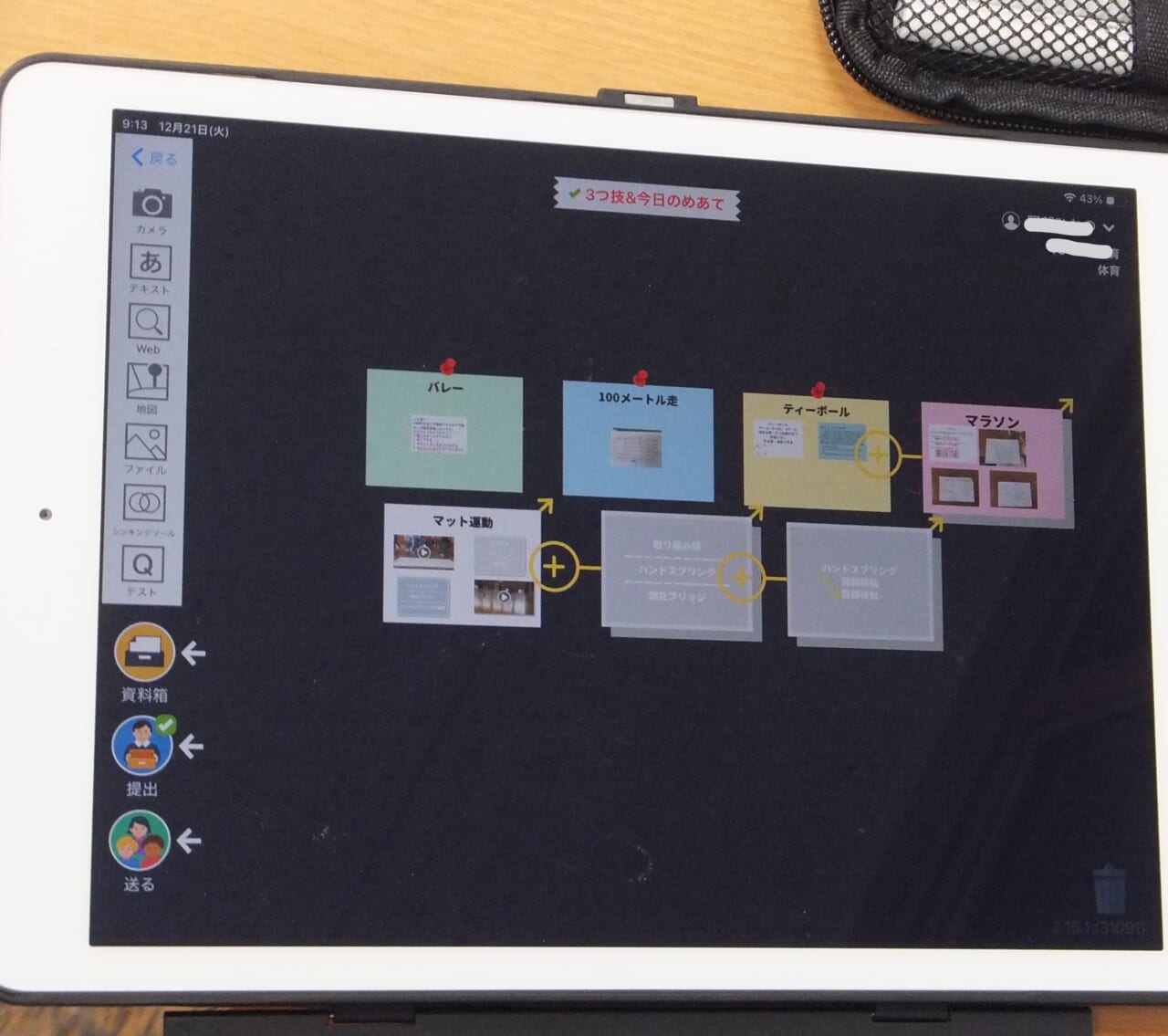

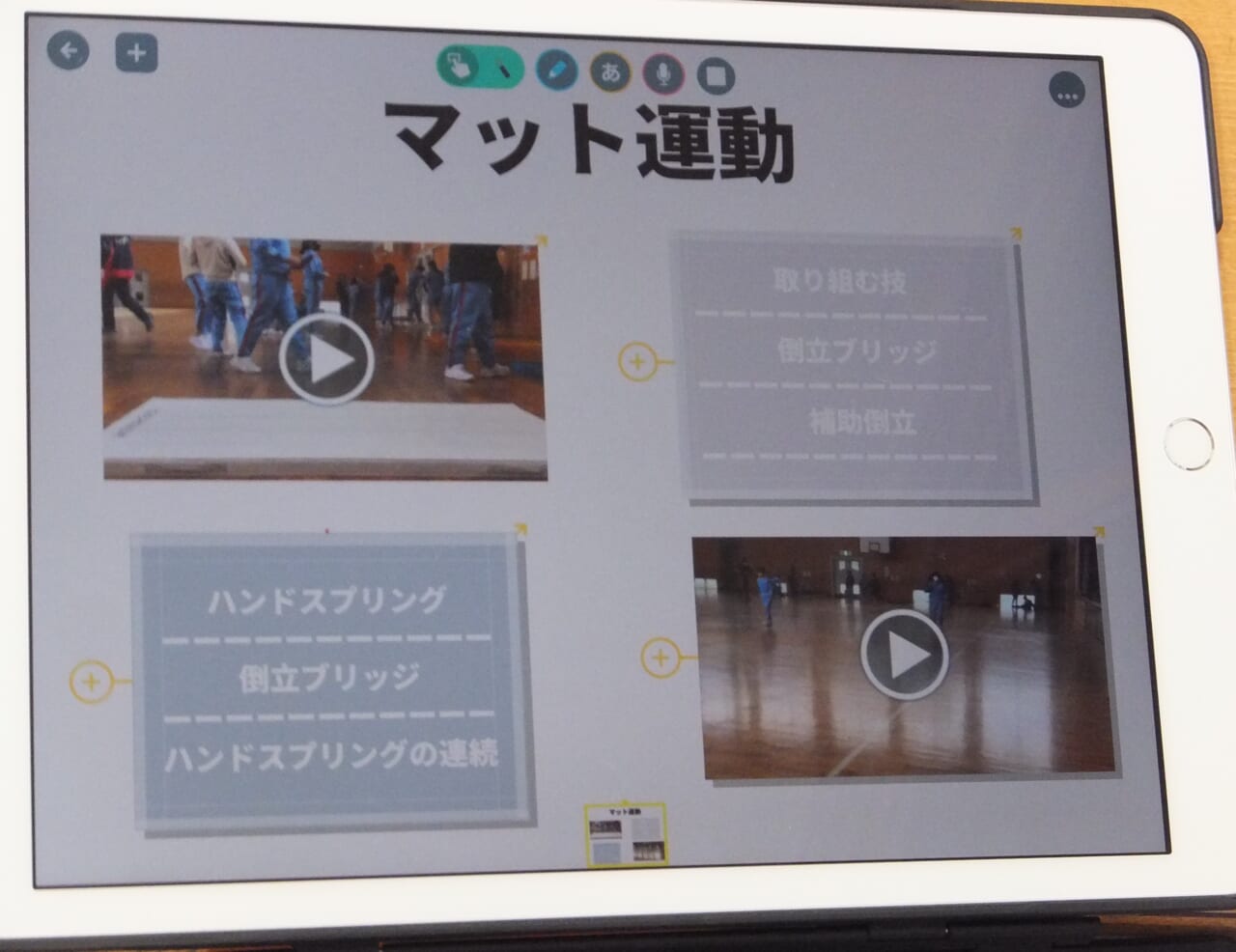

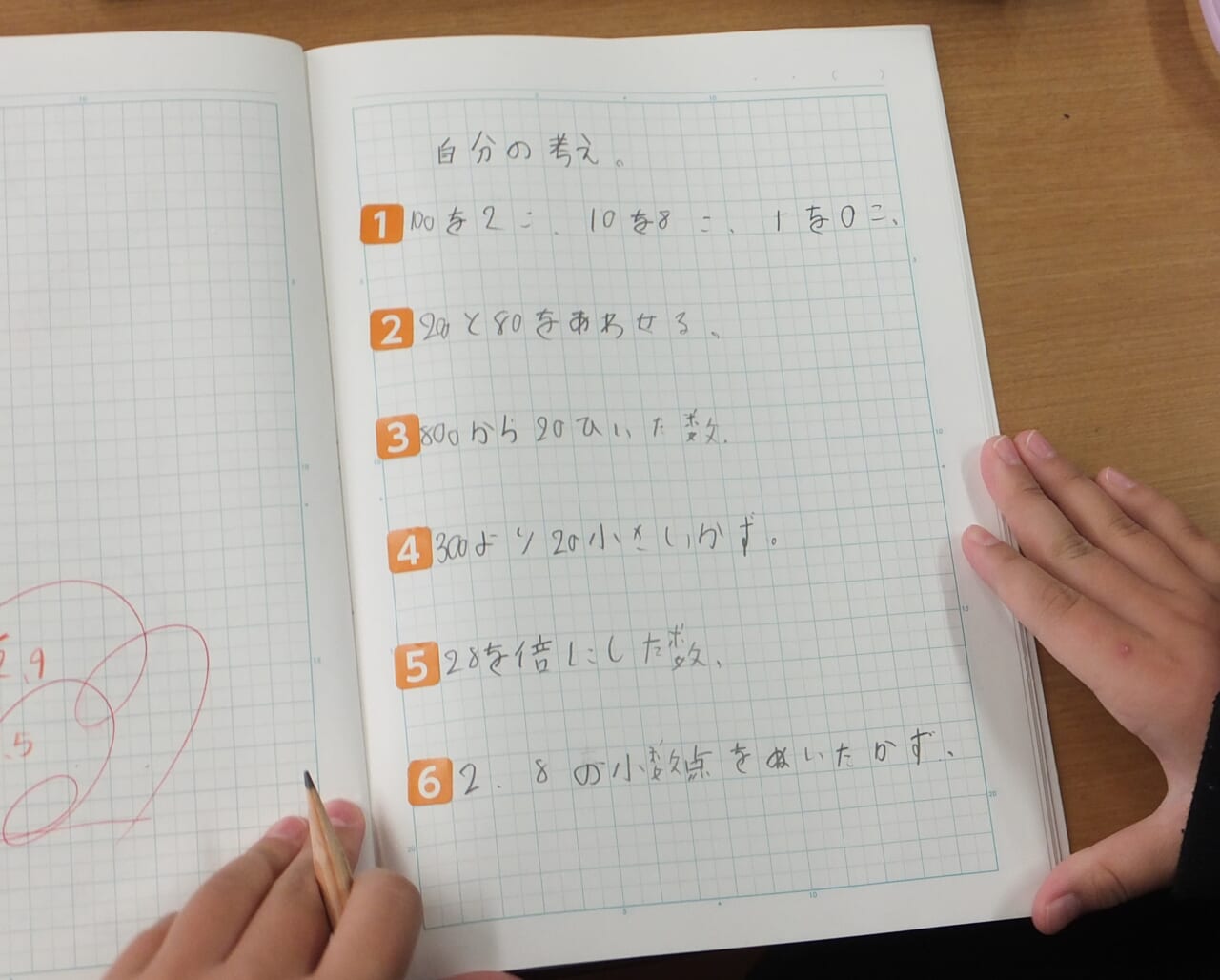

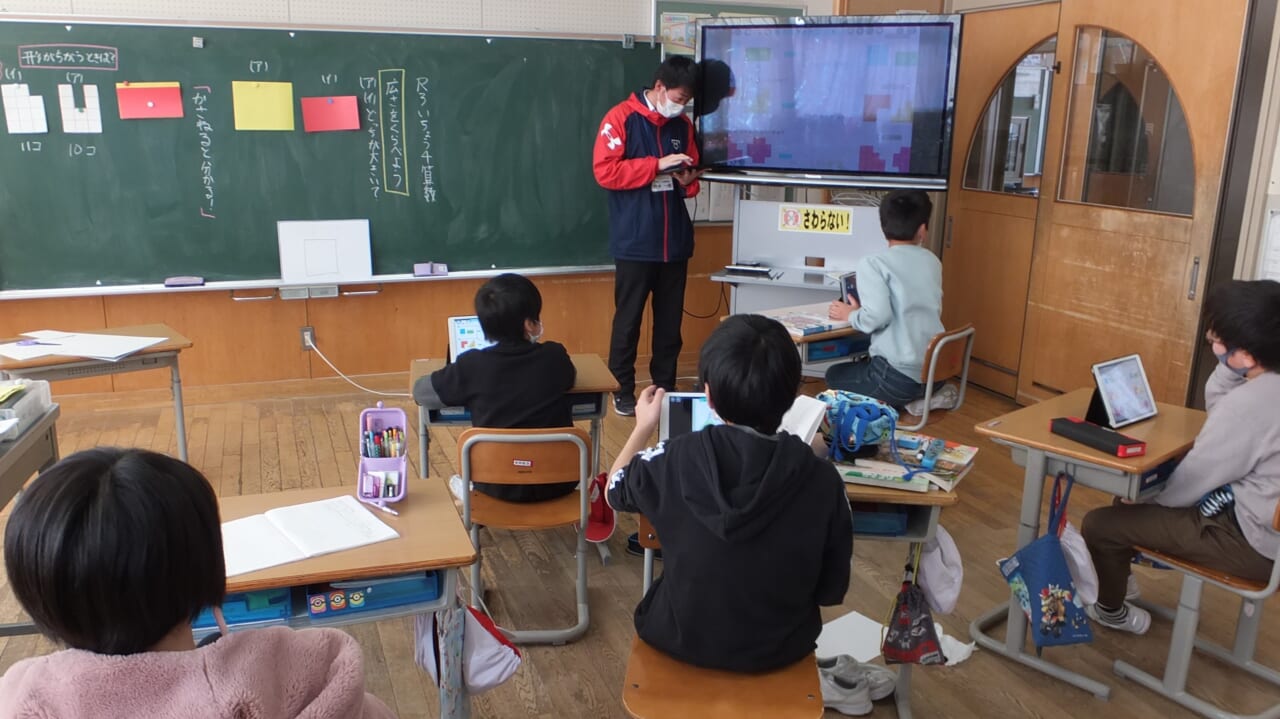

もう何度か紹介していますが、広さ比べのような学びにはタブレットが強みを発揮します。

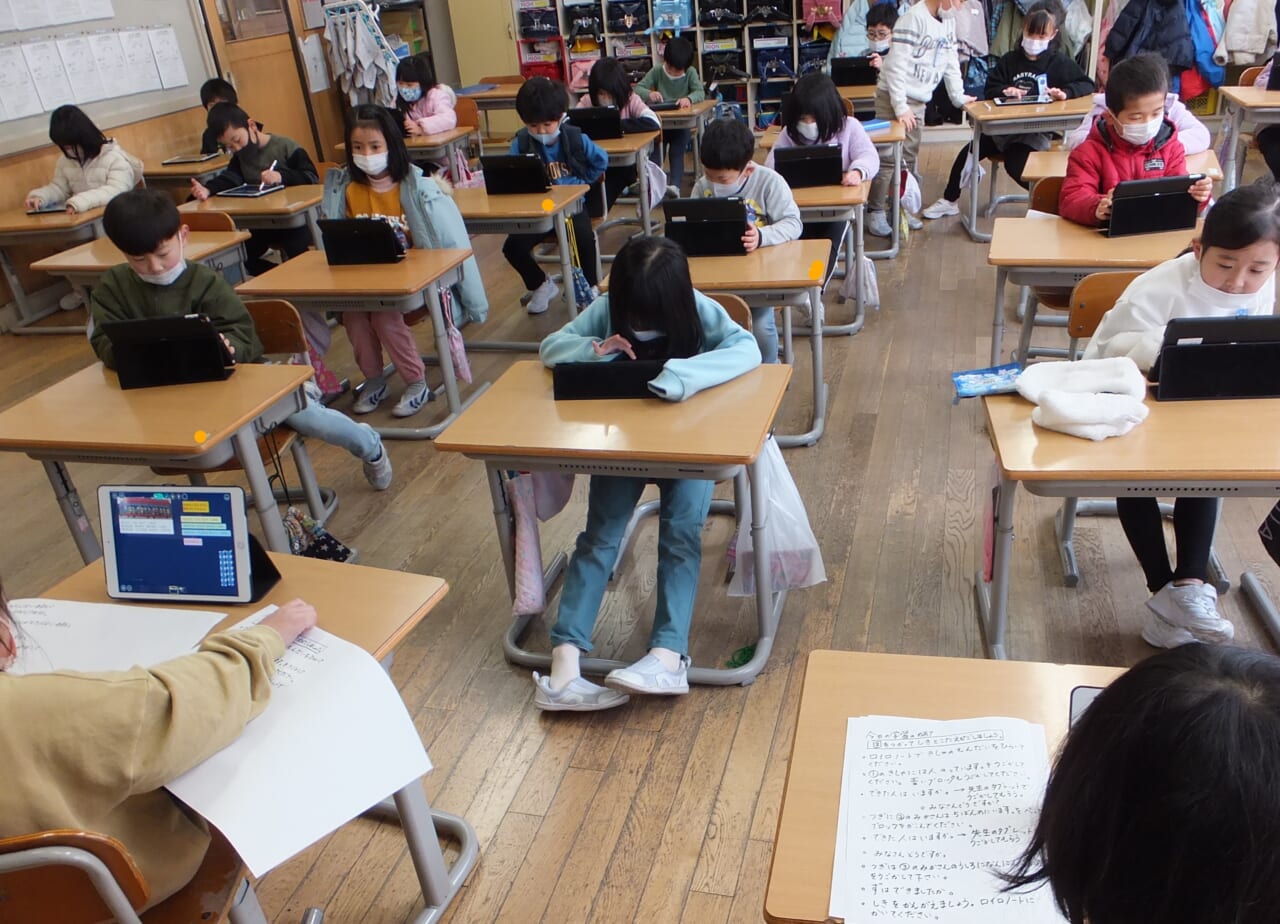

使いこなすには、こうしたタイピングの練習もたまには必要なんですね。

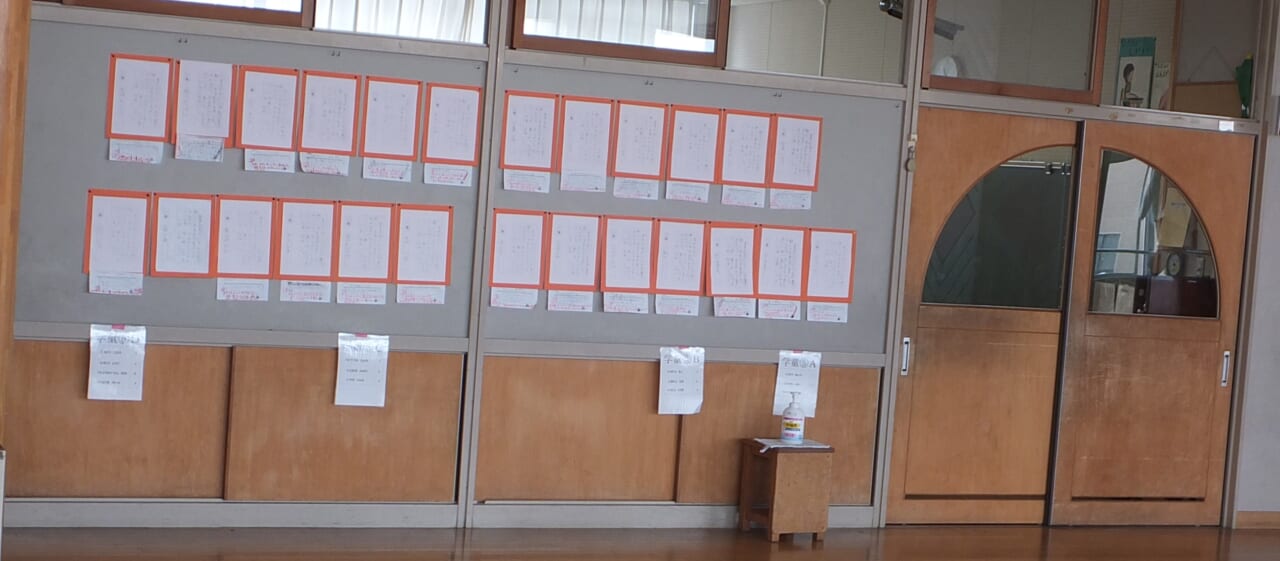

2年棟のホールで出番を待っているウェア。壮観!

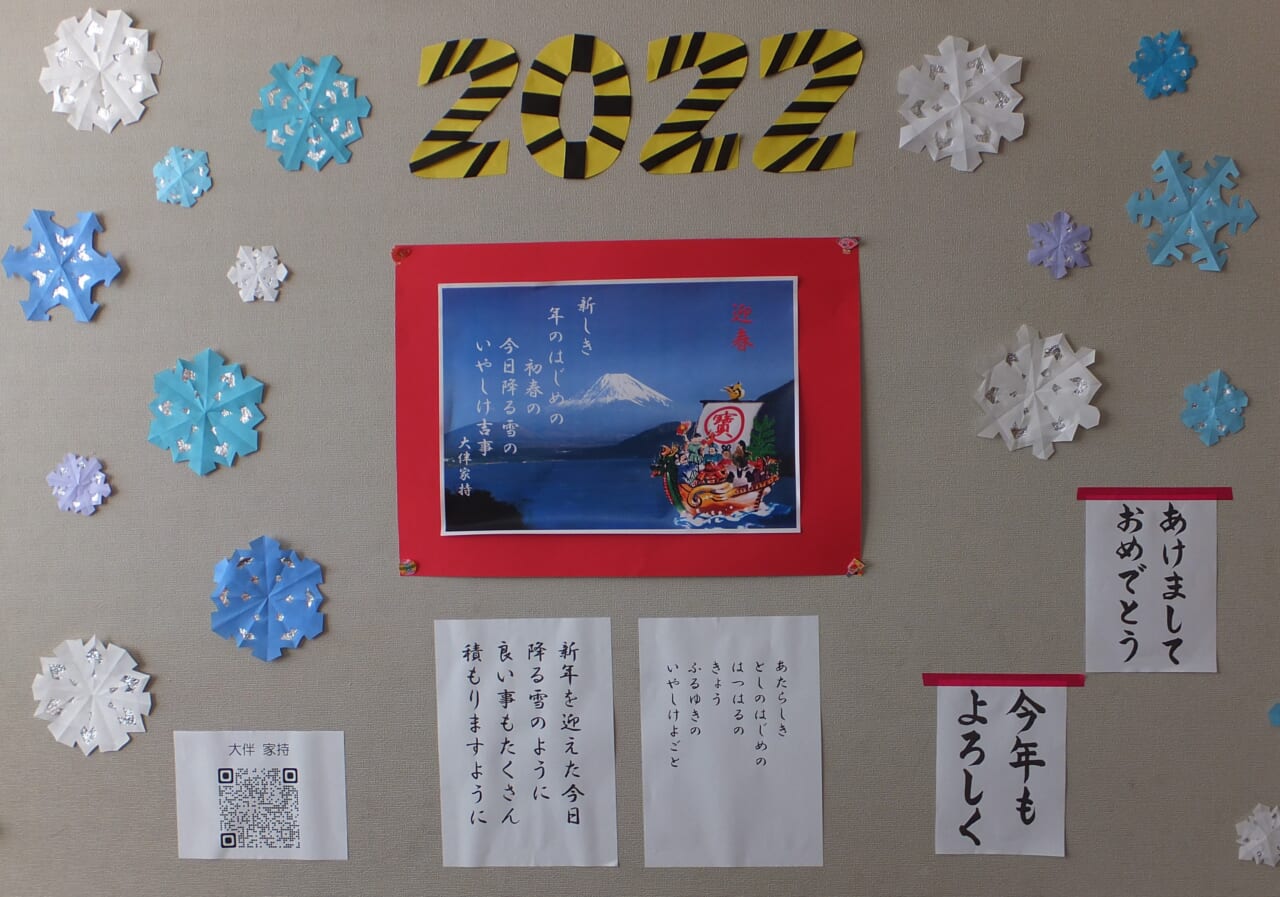

それでも、着実に時は流れていて掲示は「節分」へ。春が待ち遠しい…。