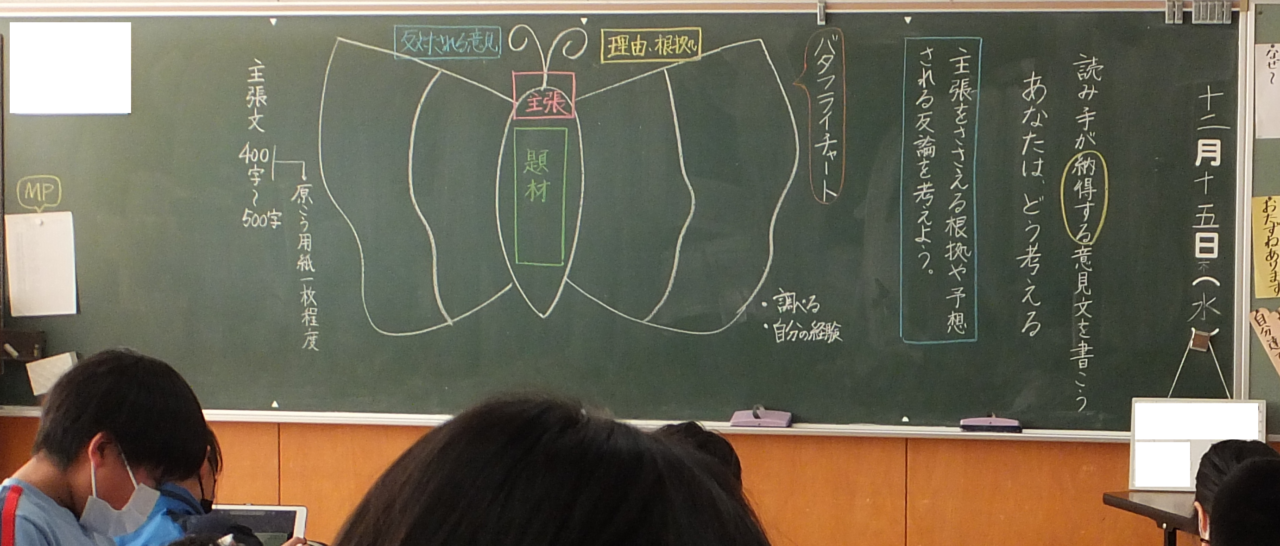

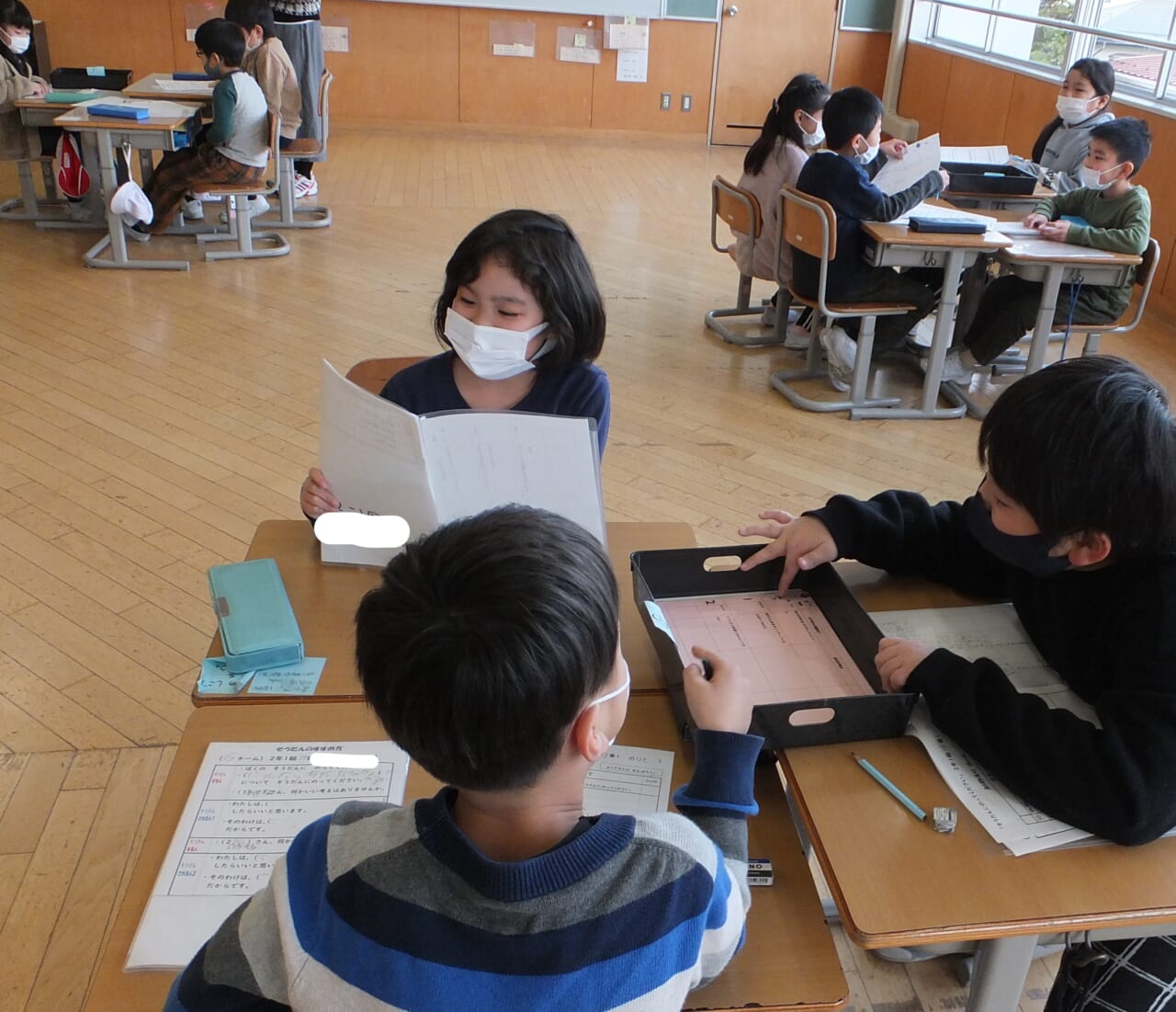

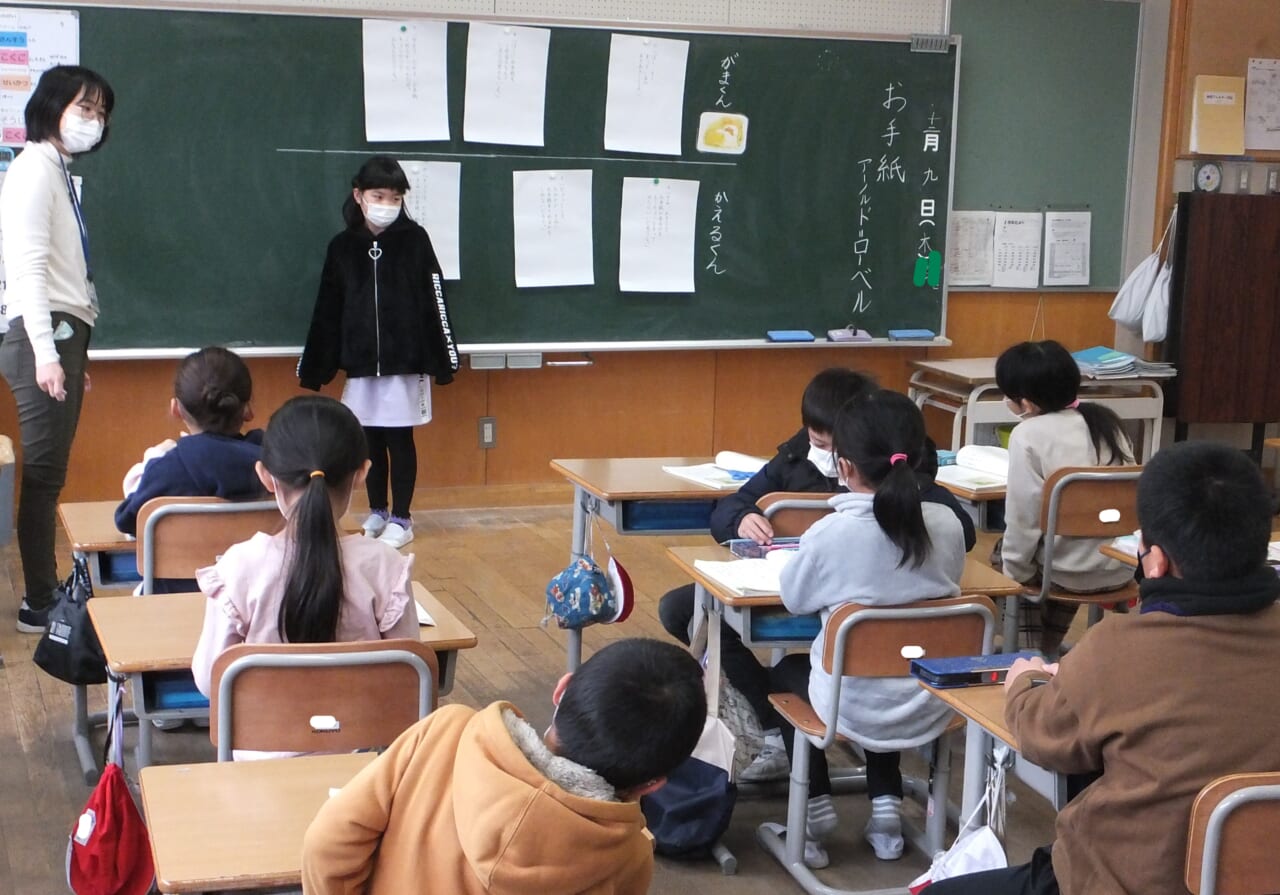

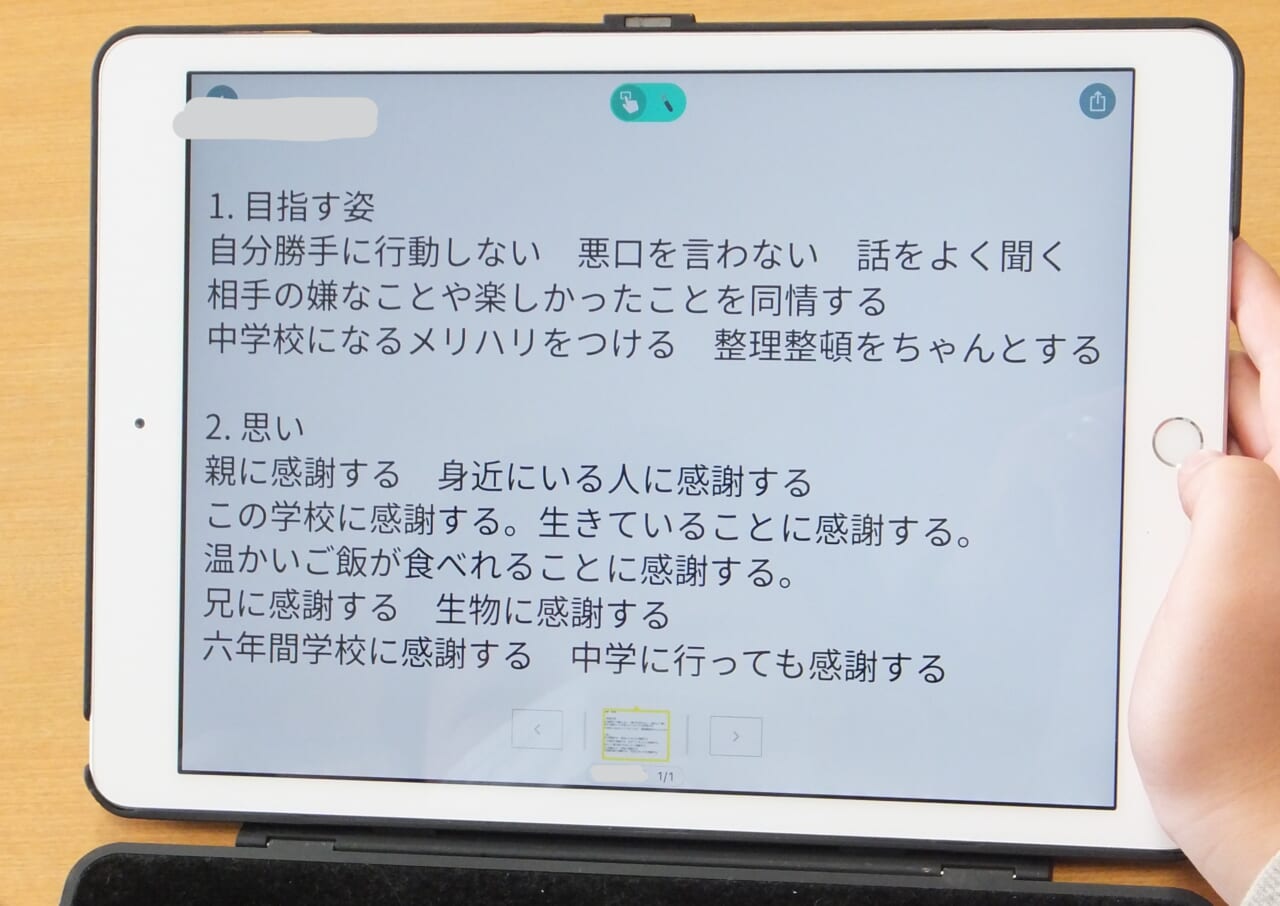

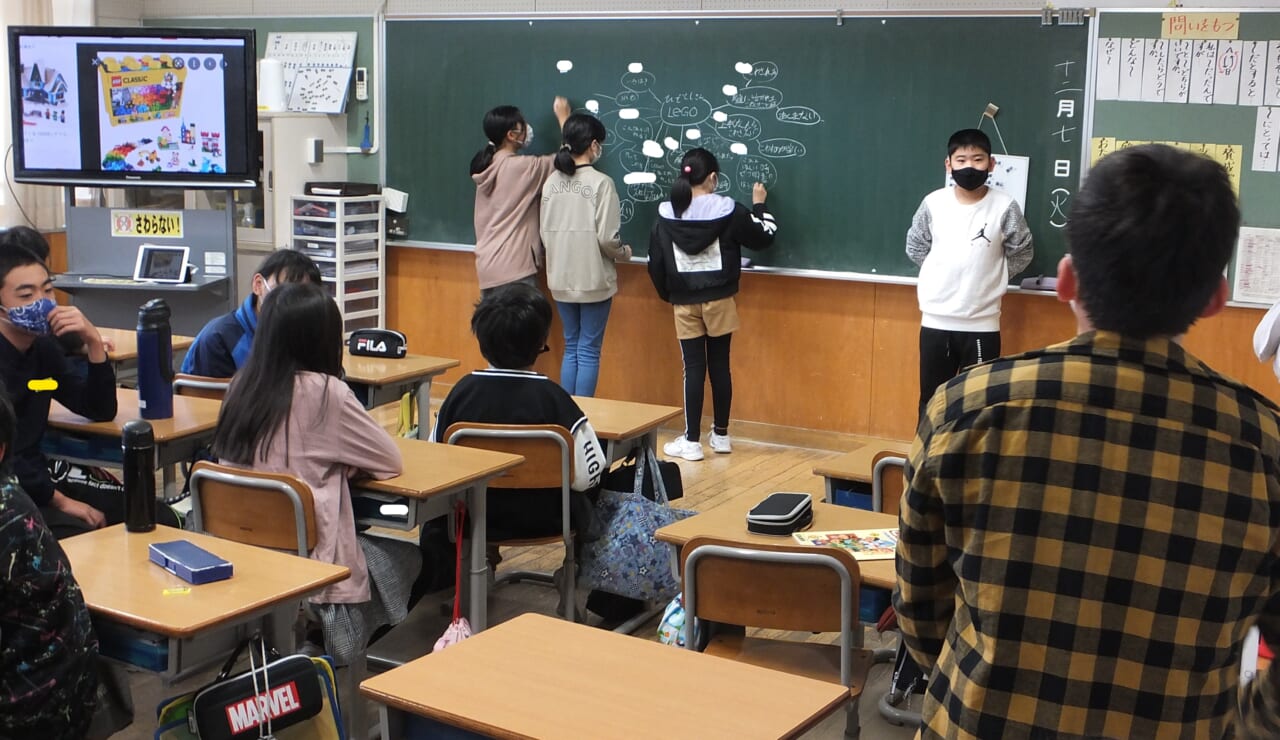

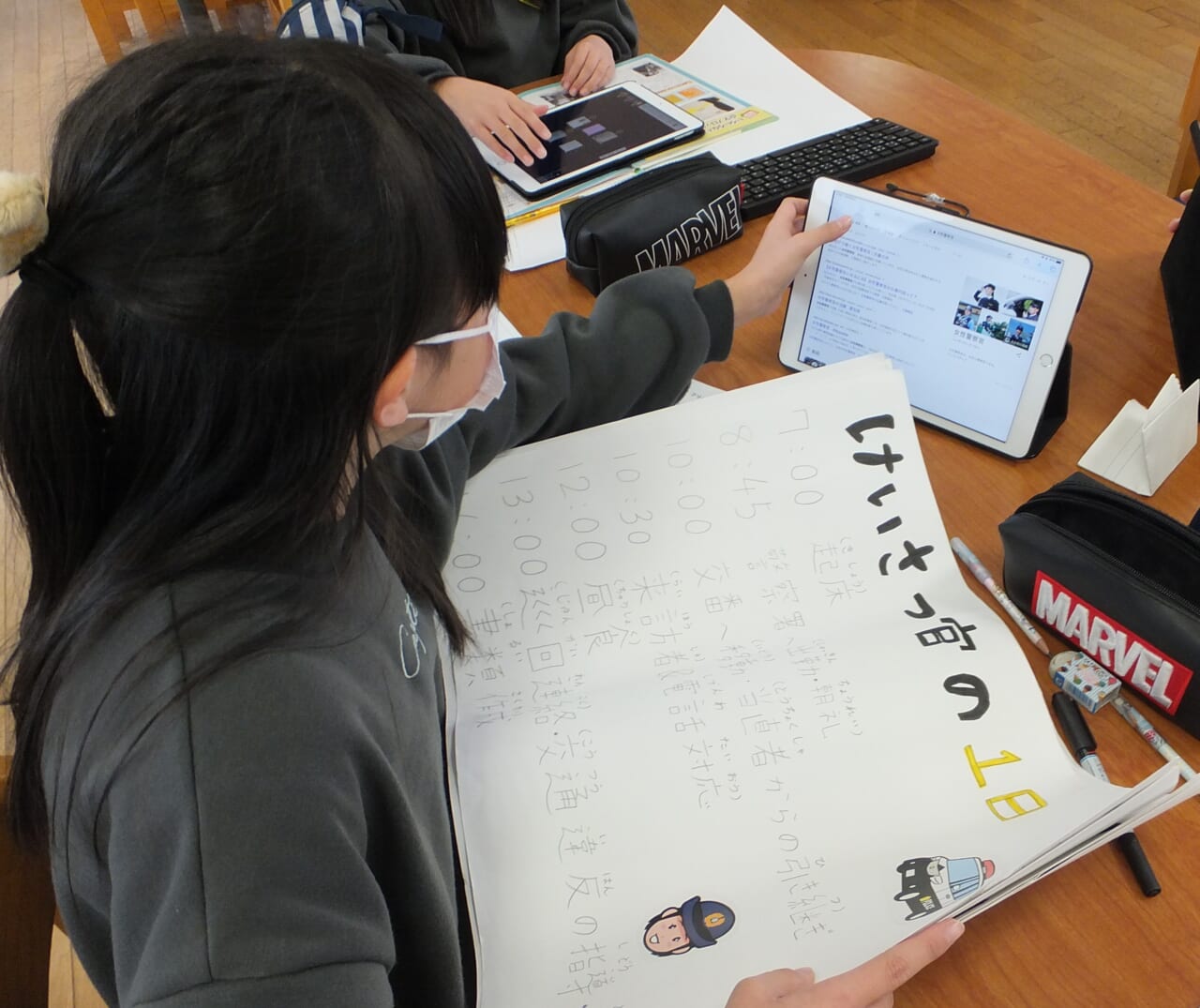

先生が作ってきた文章を基に、より分かりやすい文章の書き方を話し合っています。

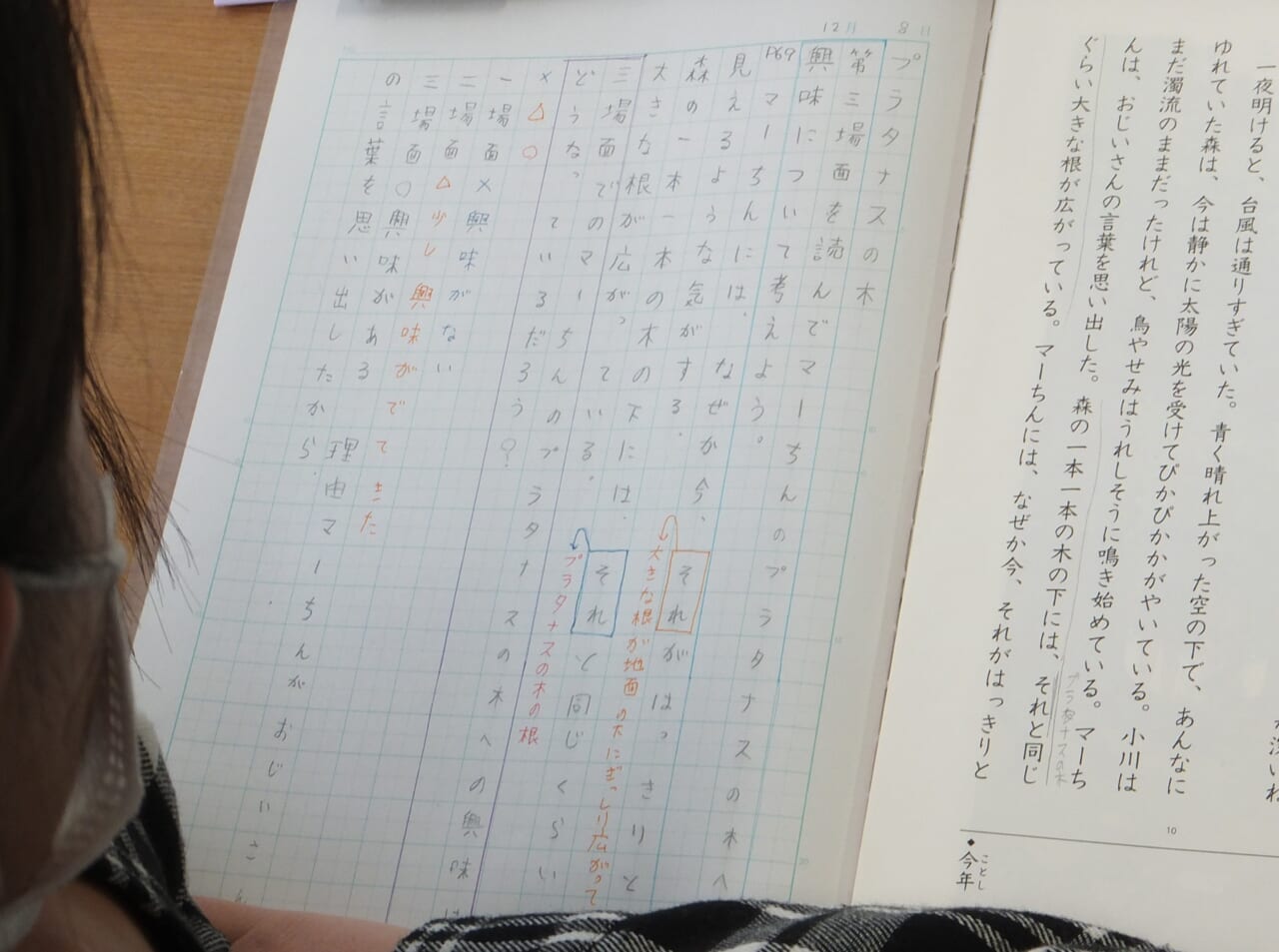

気づいたこと、なるほどと思ったことを自分からすぐにメモしています。

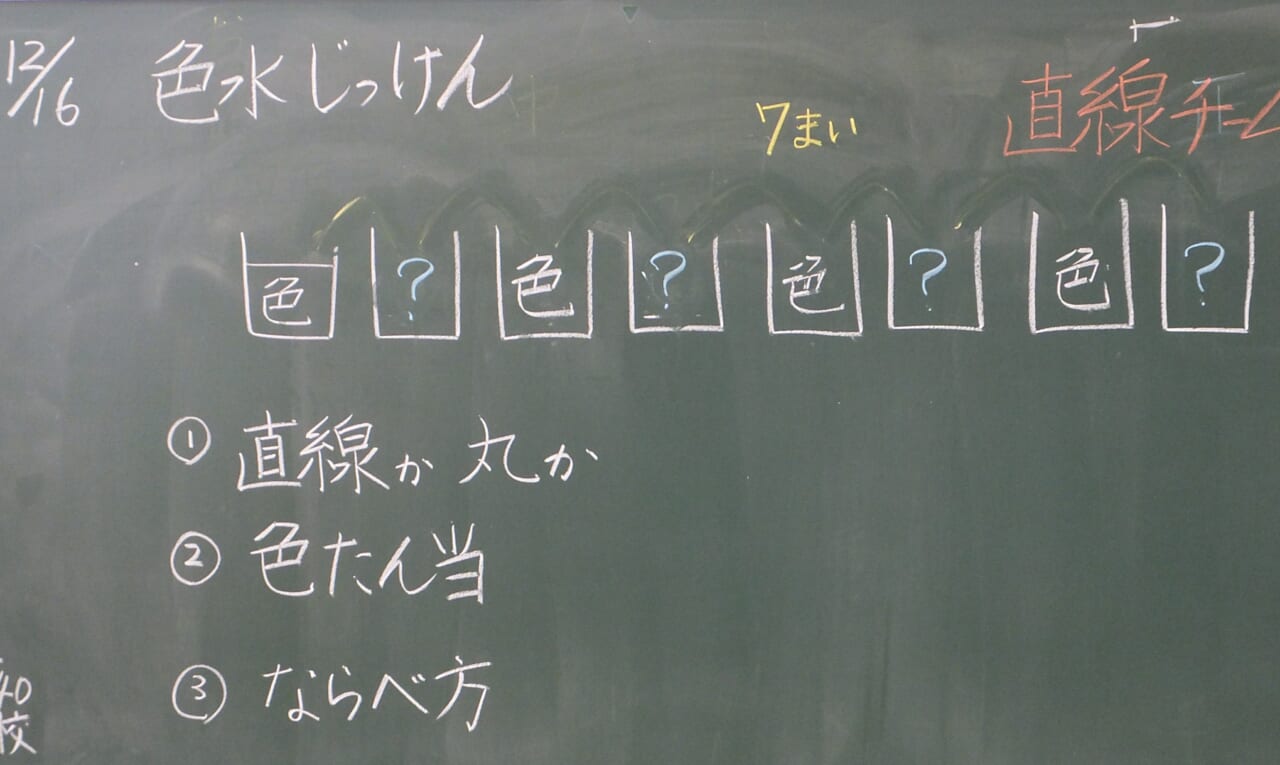

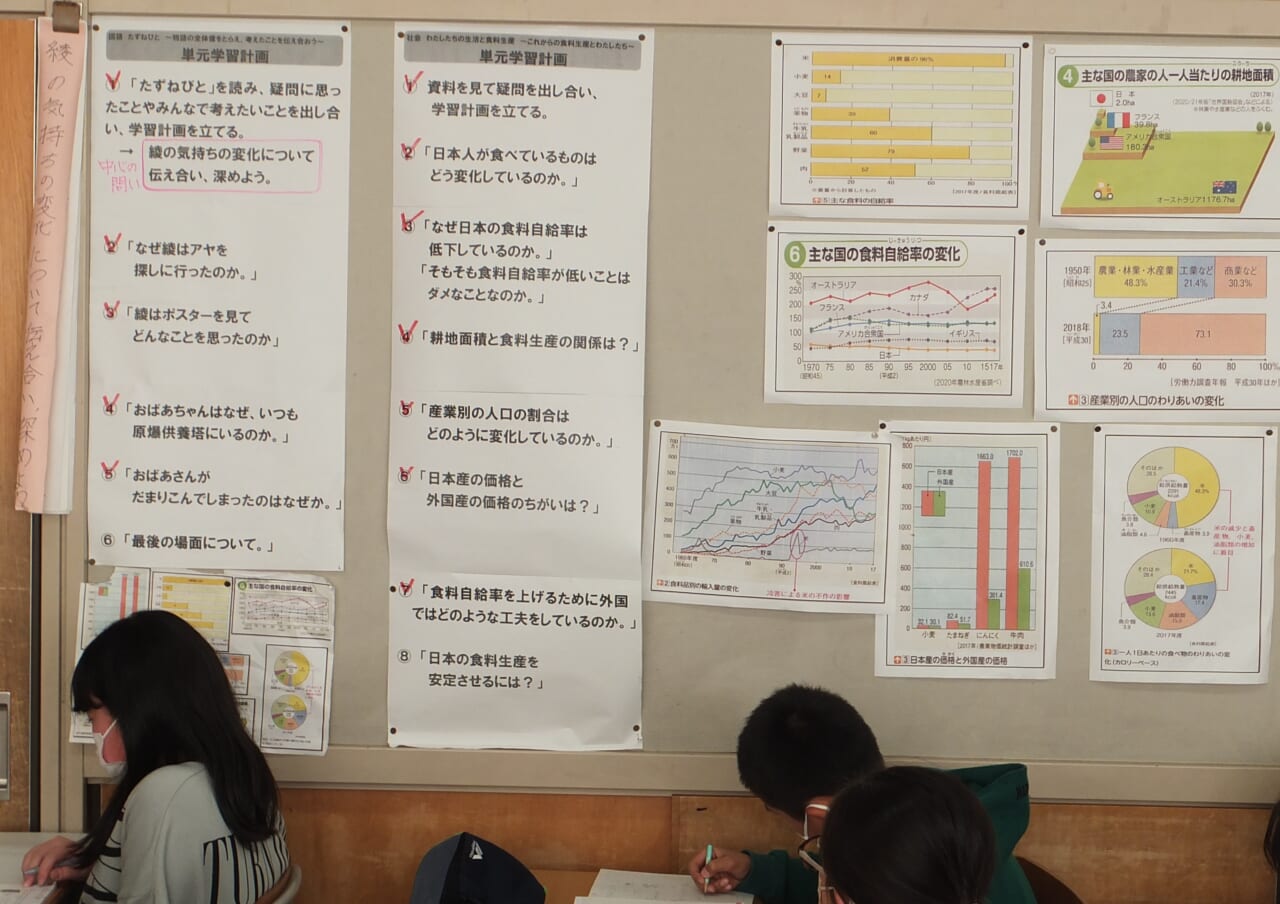

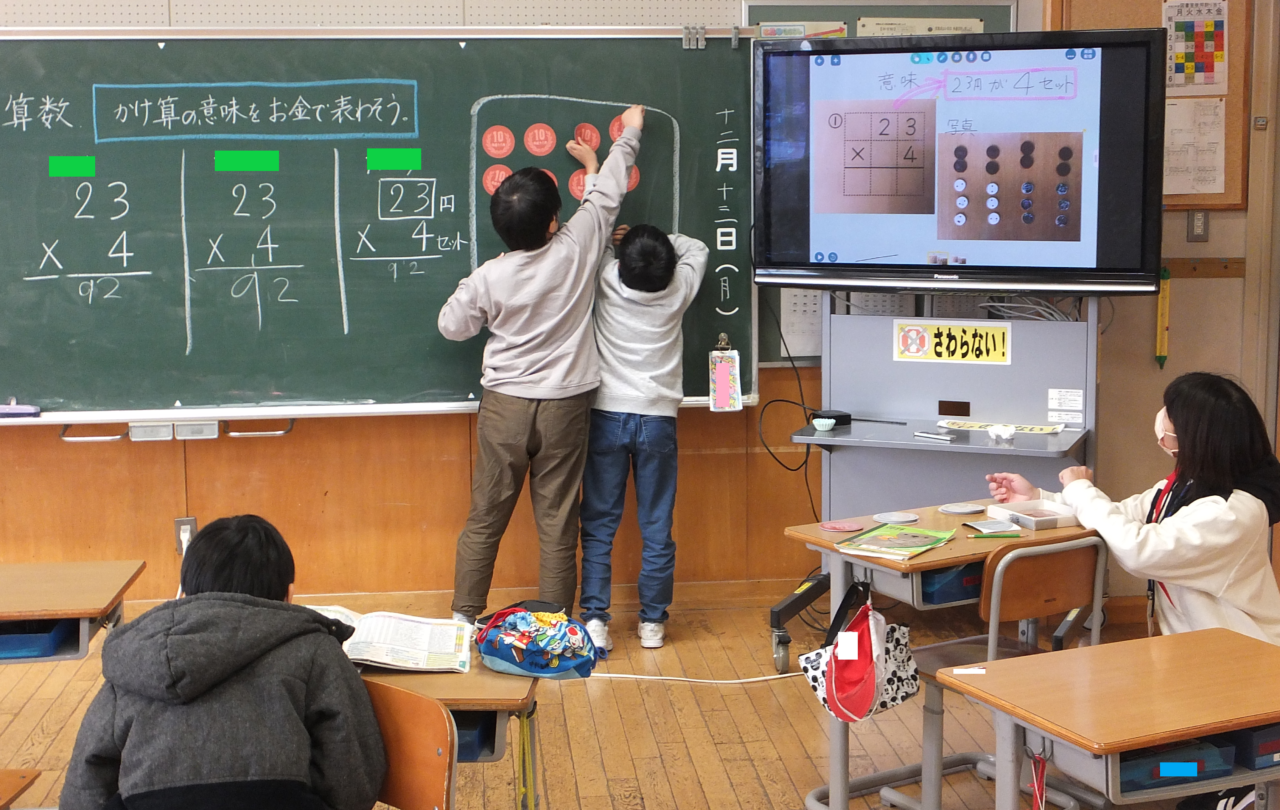

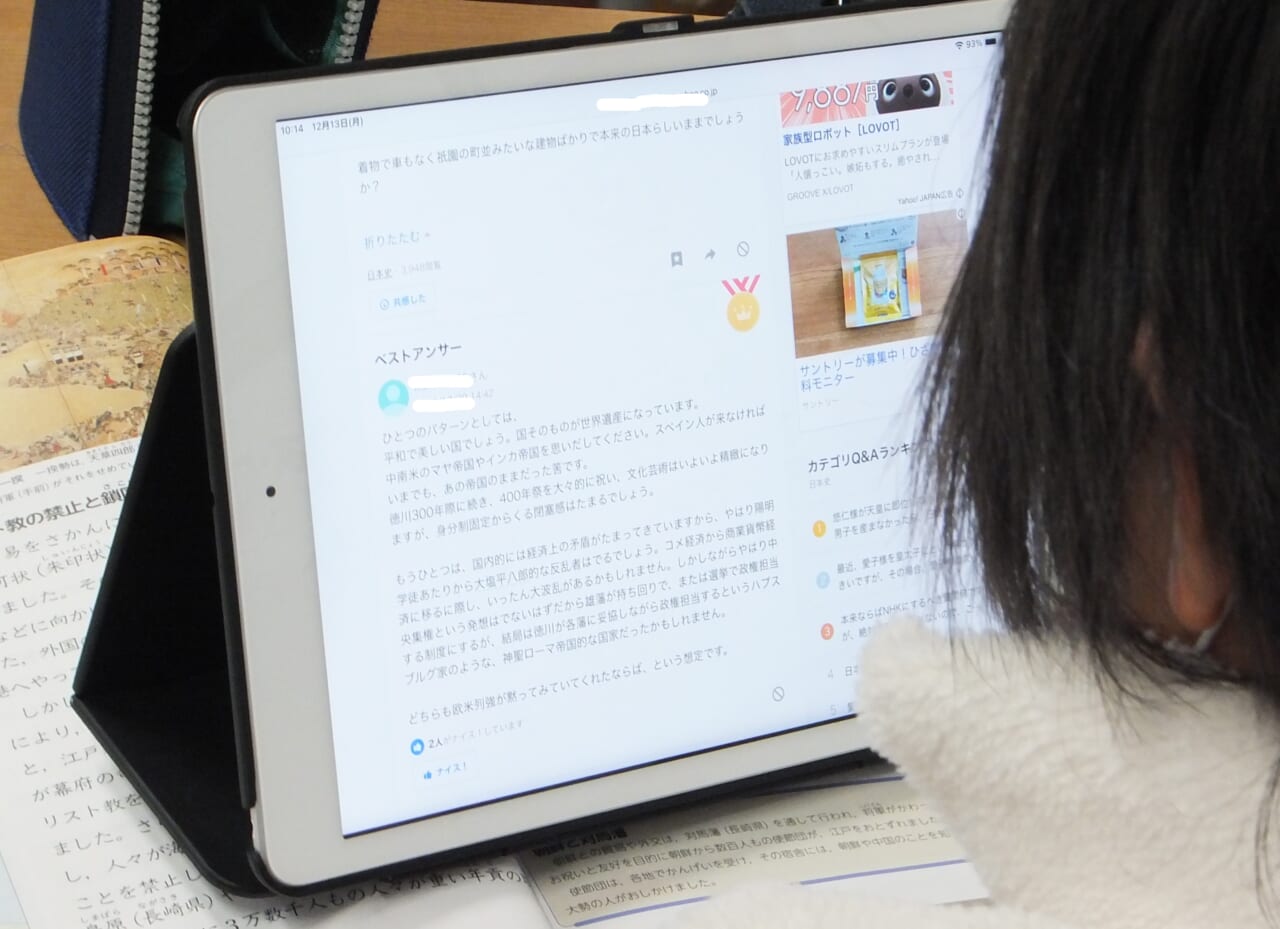

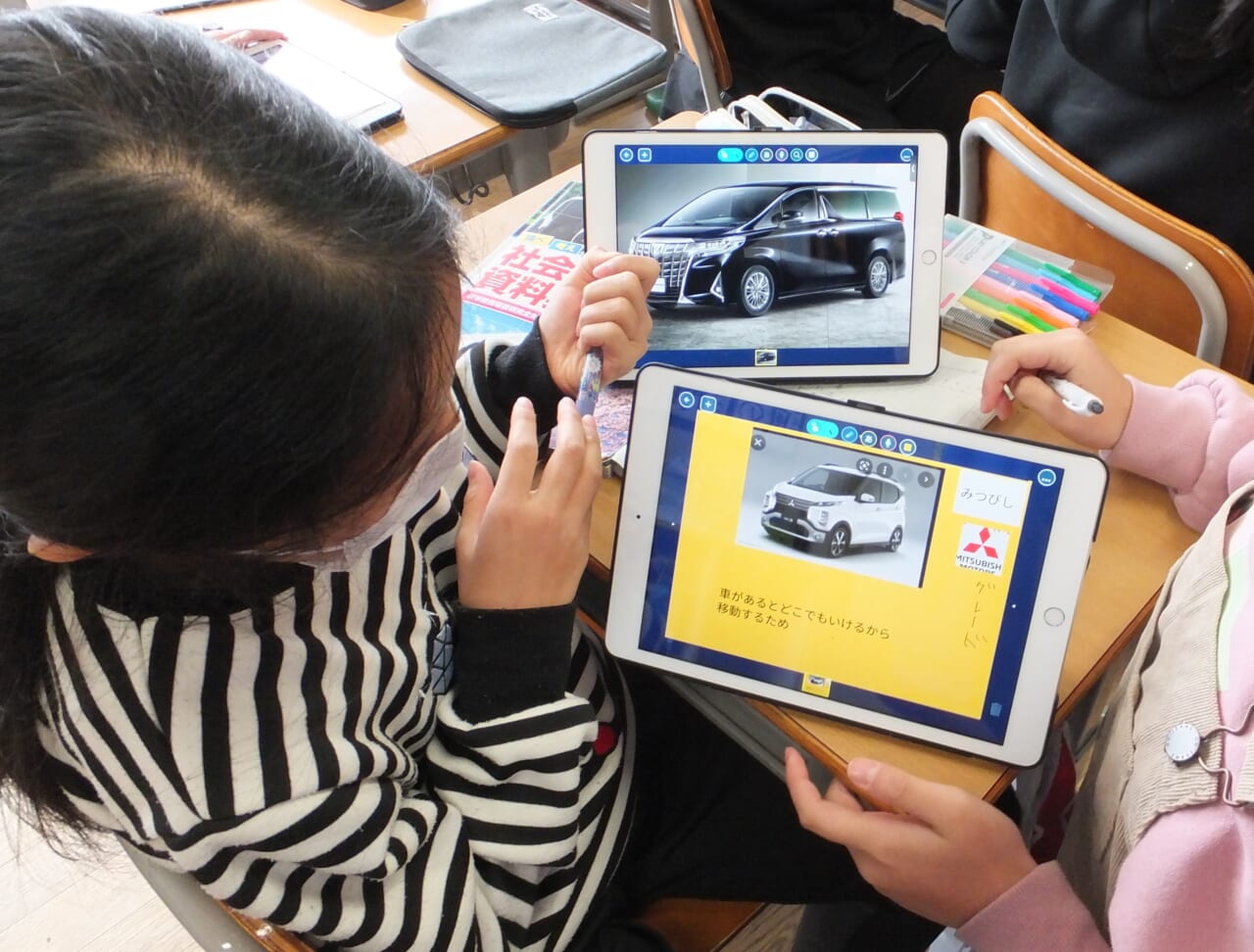

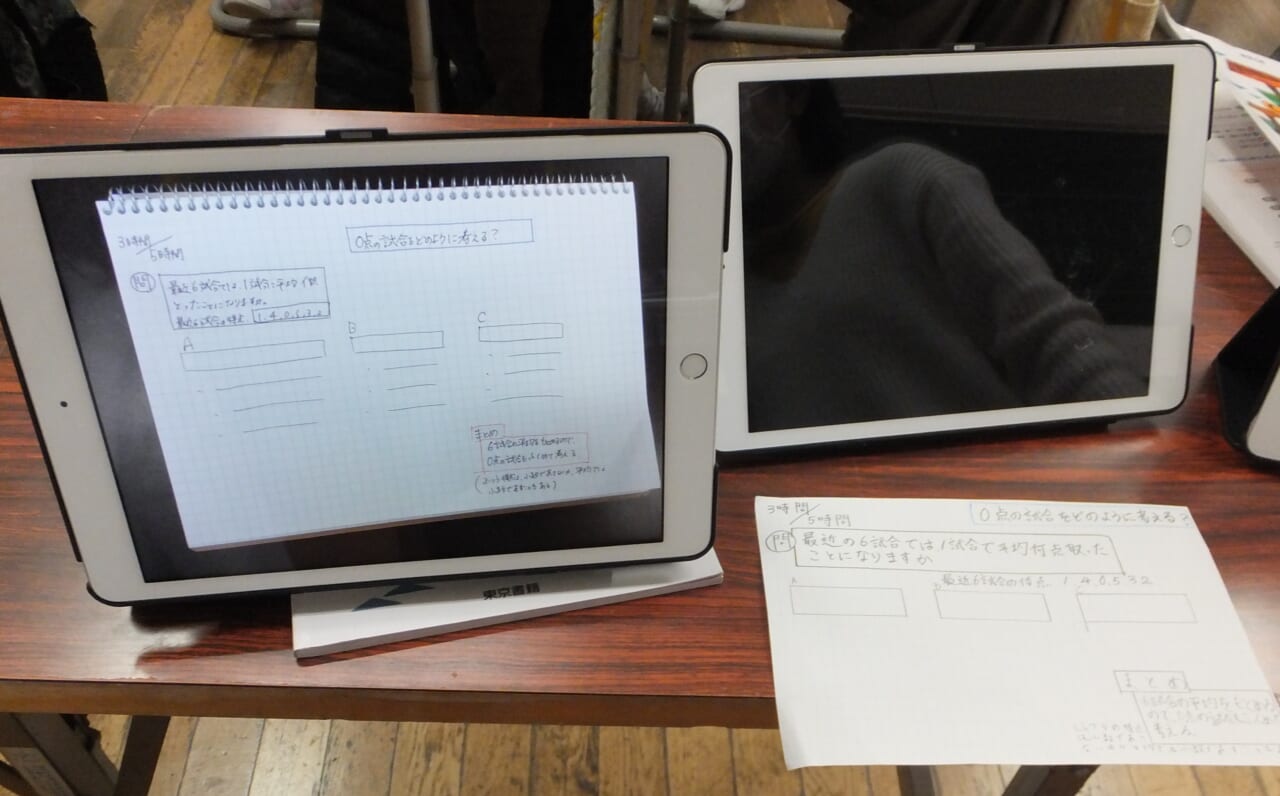

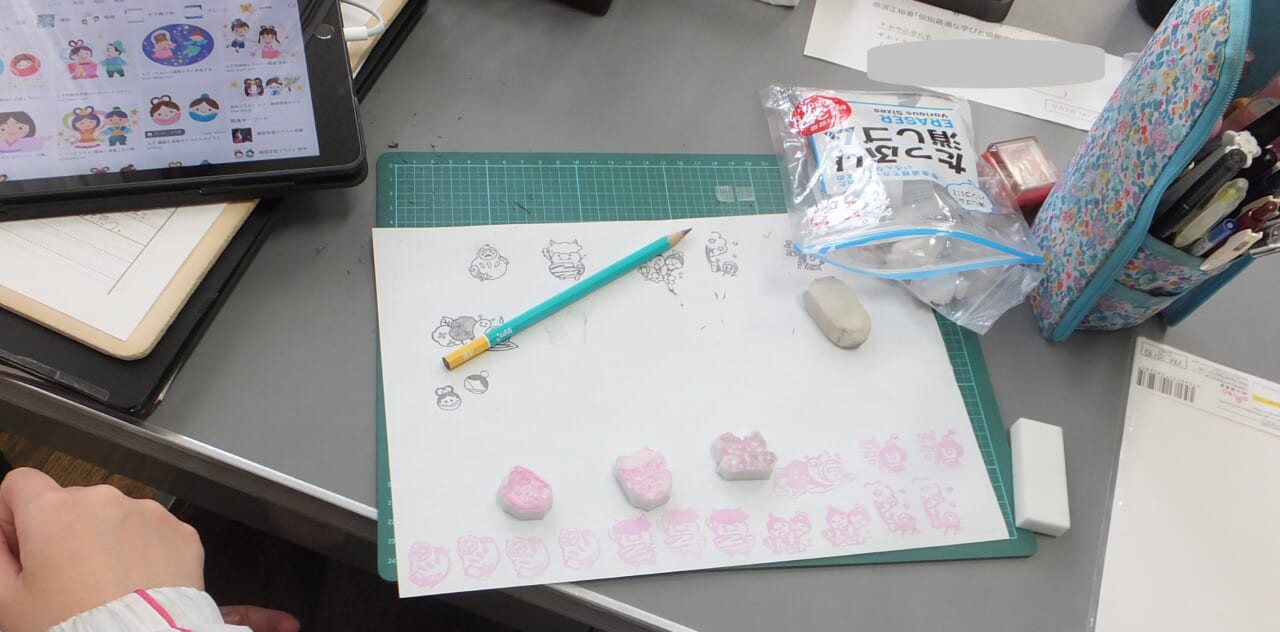

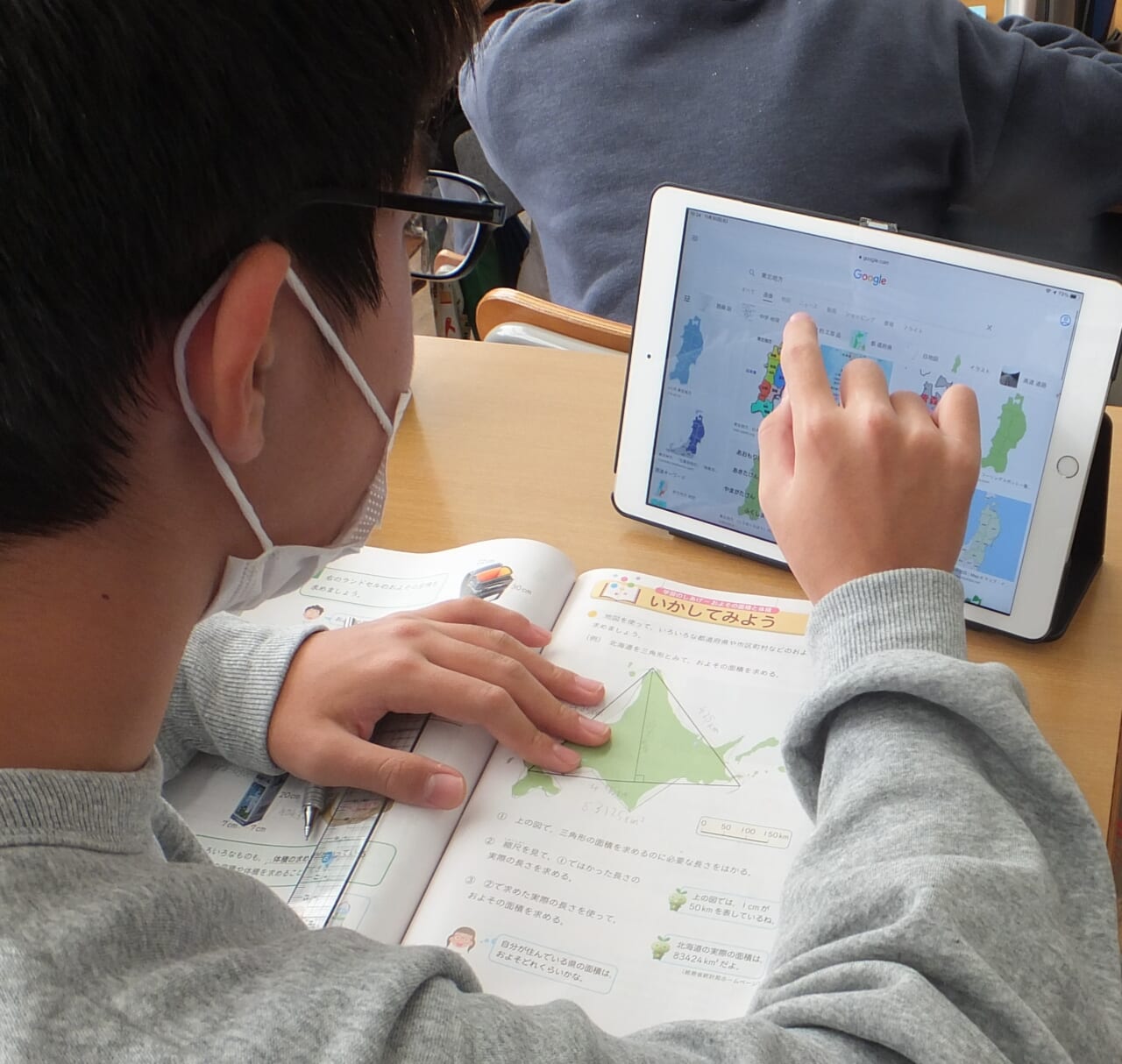

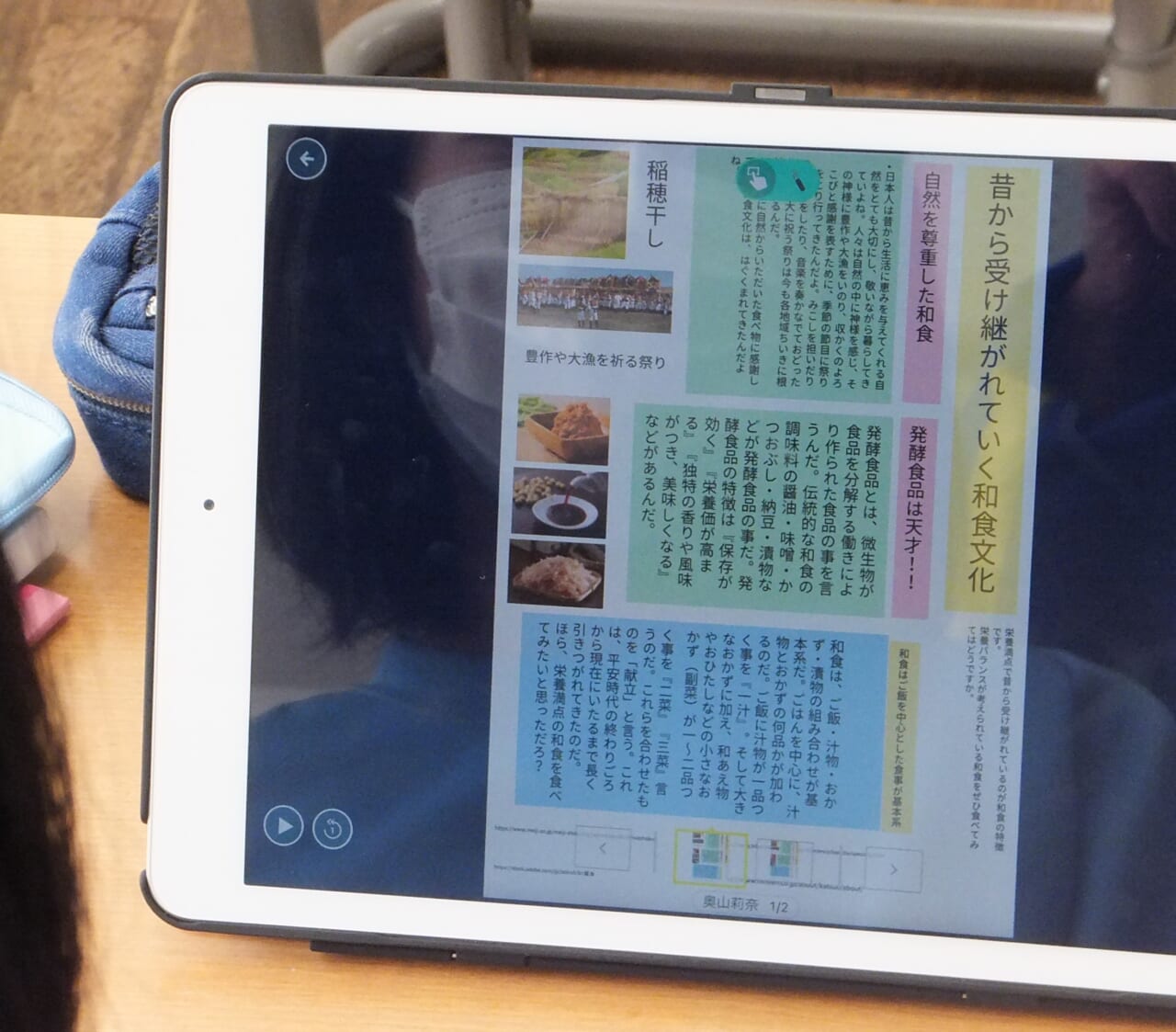

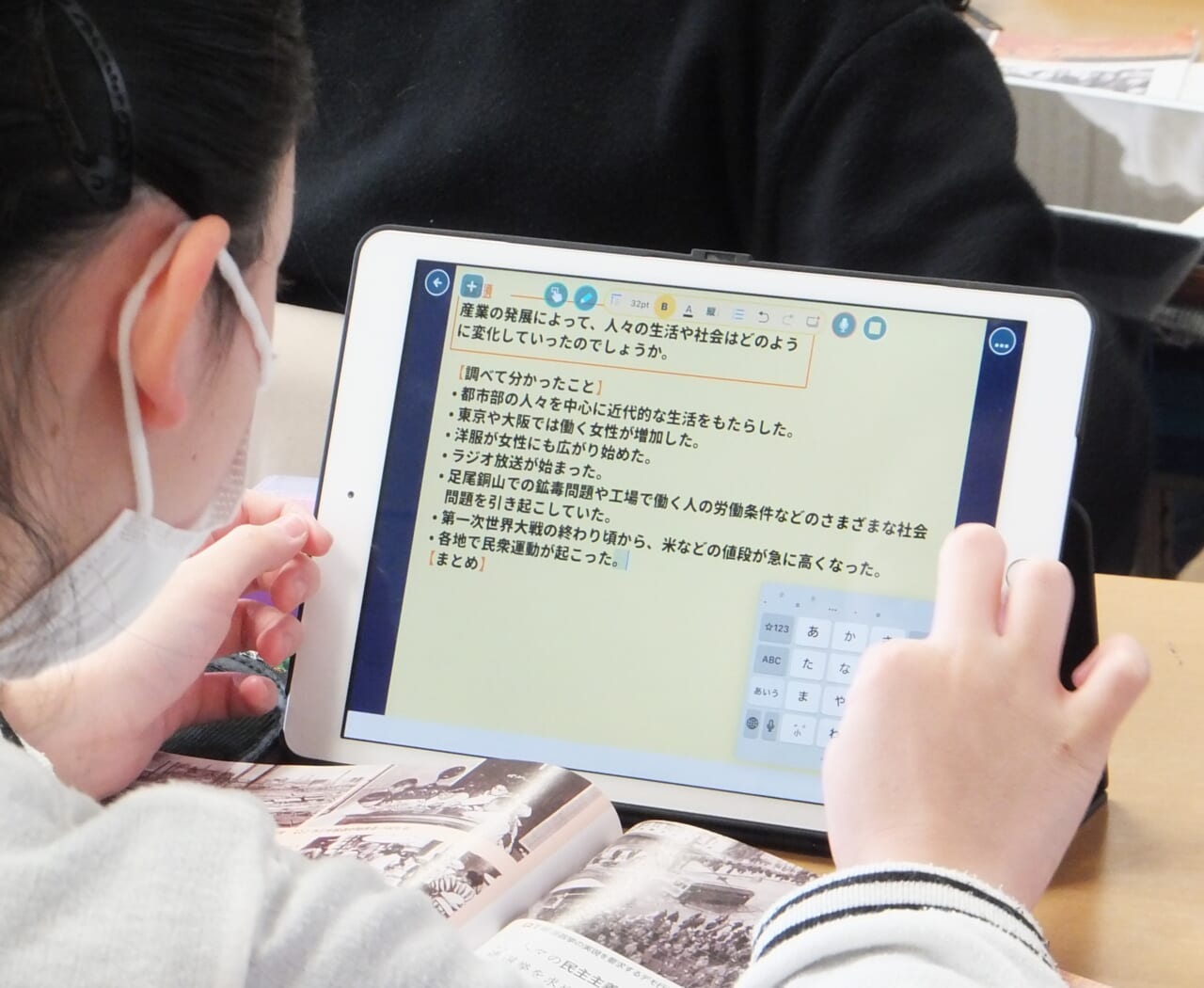

社会科。課題について、資料を基にノートへまとめています。

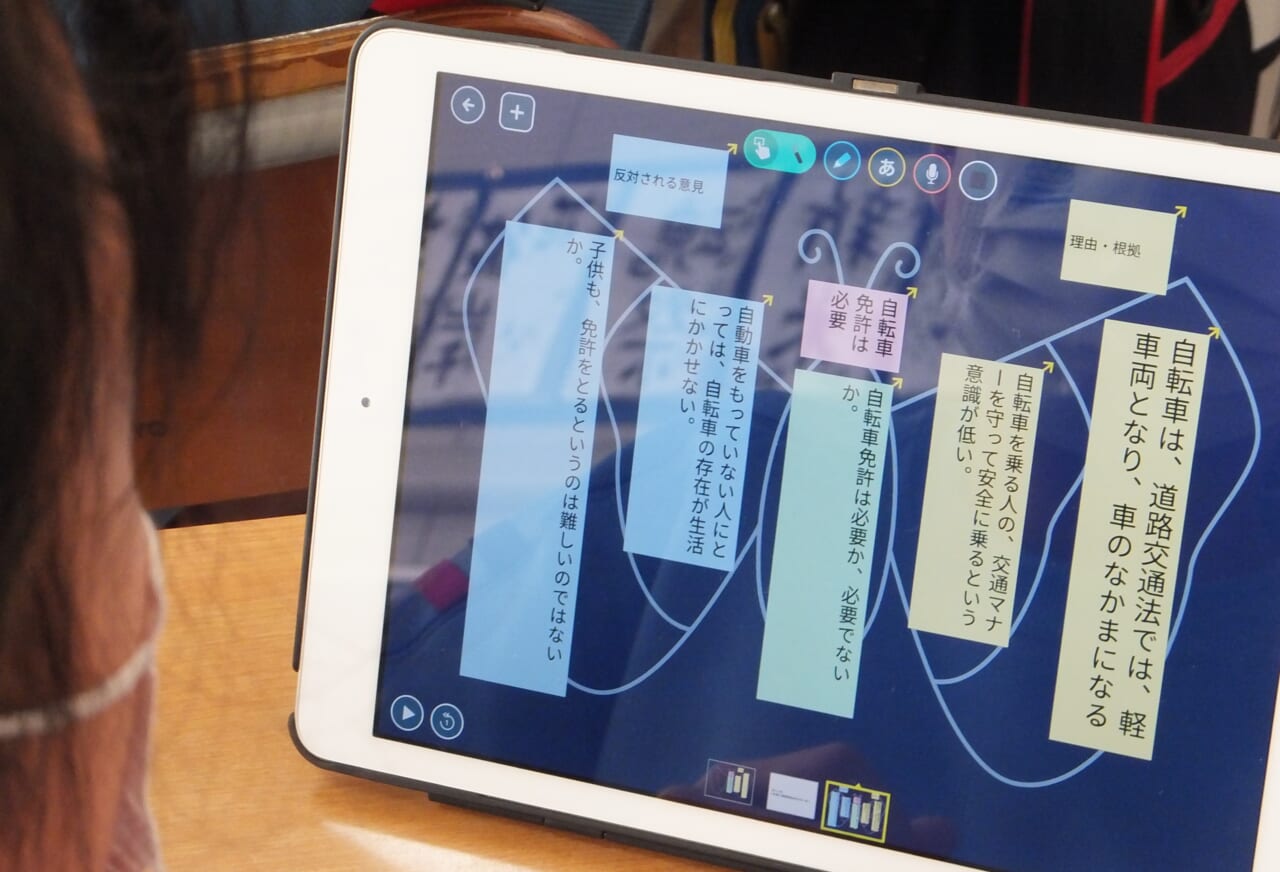

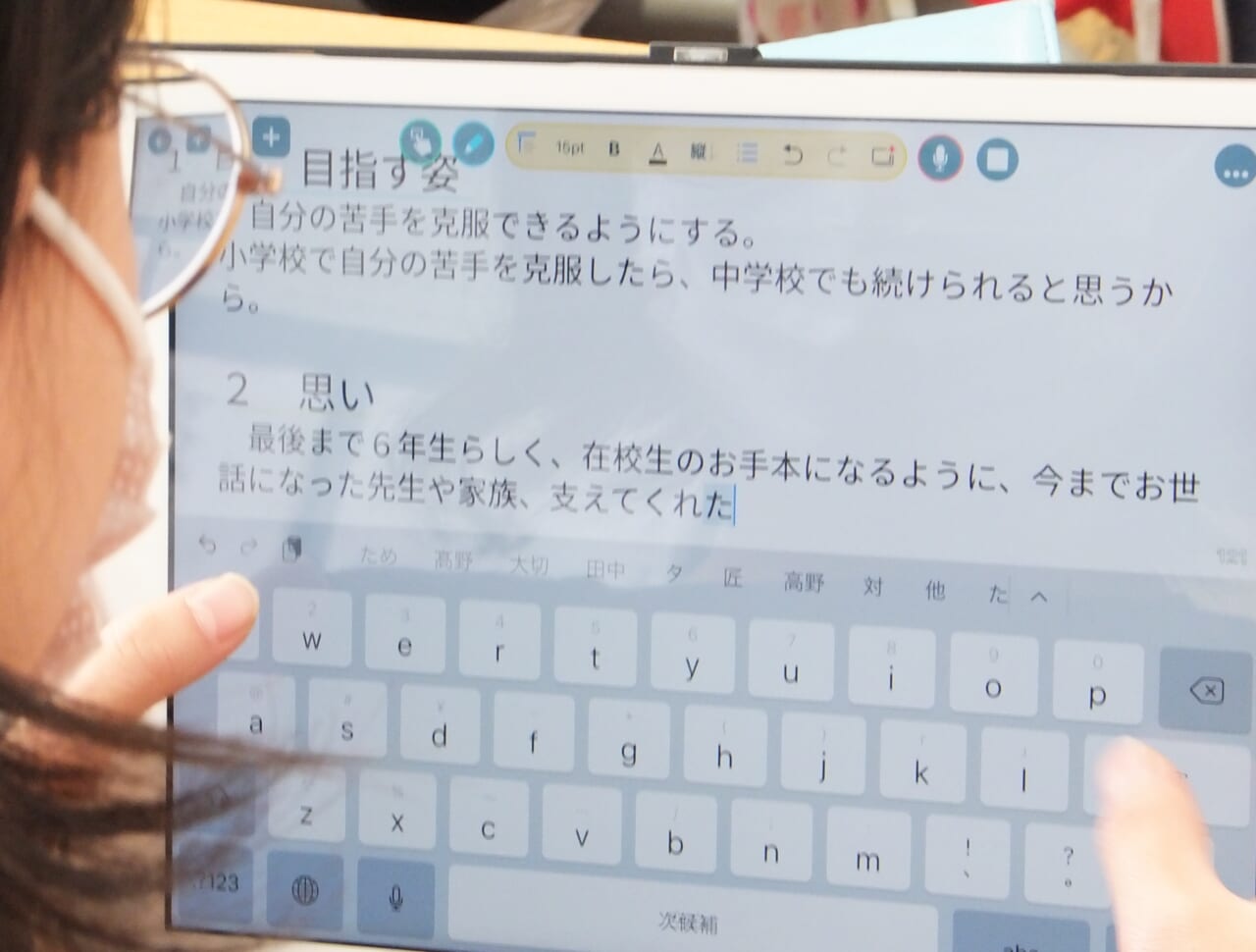

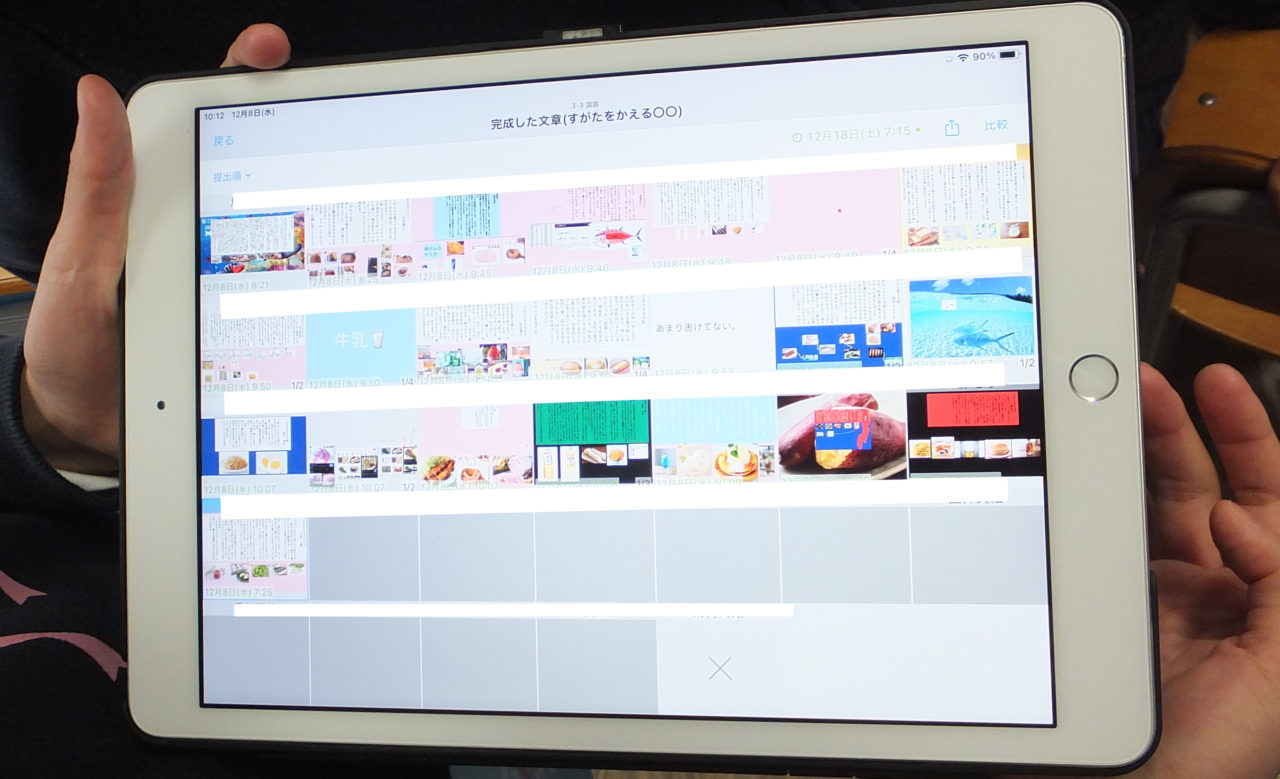

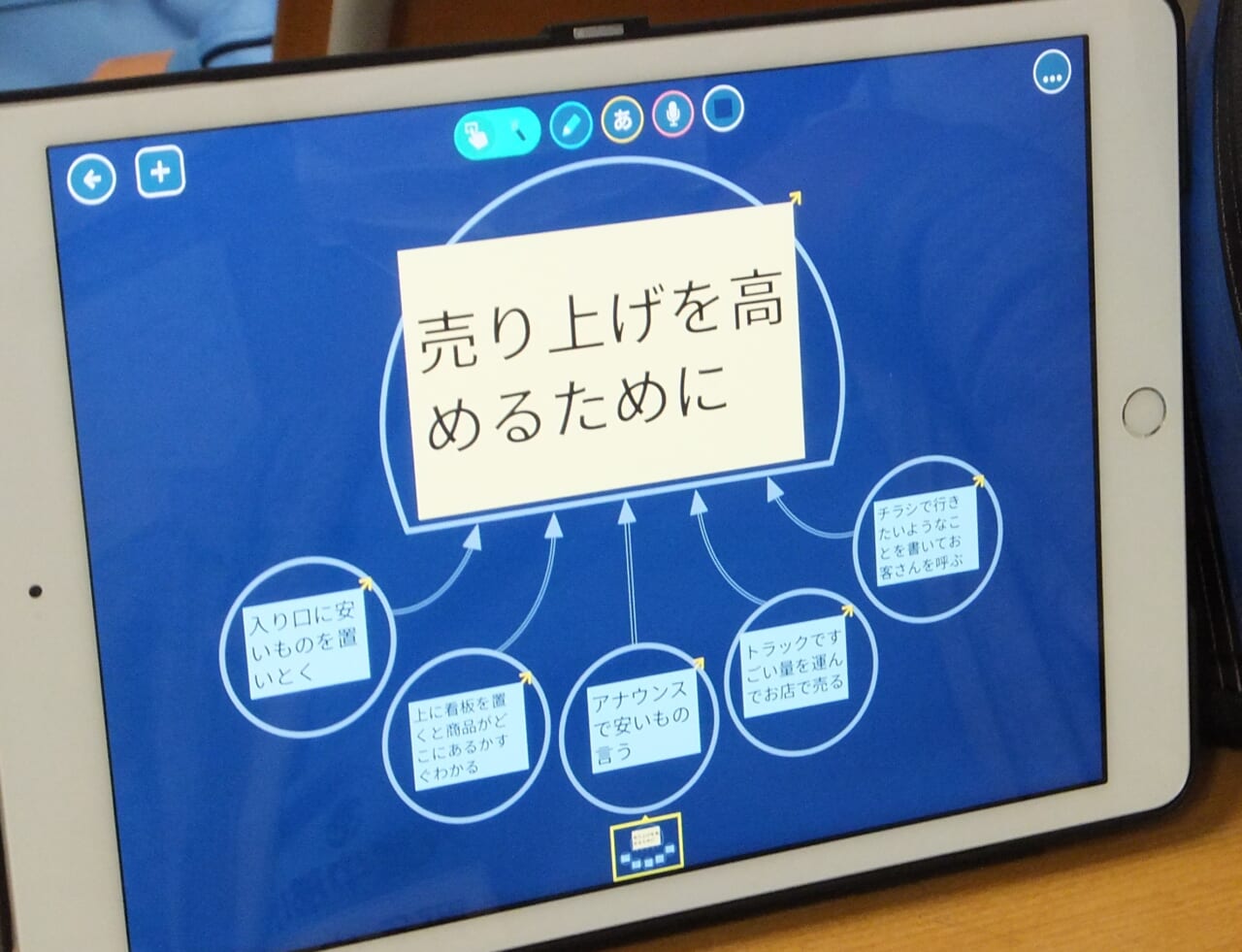

まとめ方は各々が考えます。タブレットへの打ち込みも、かなりのスピードです。

入力の仕方は人によって異なります。

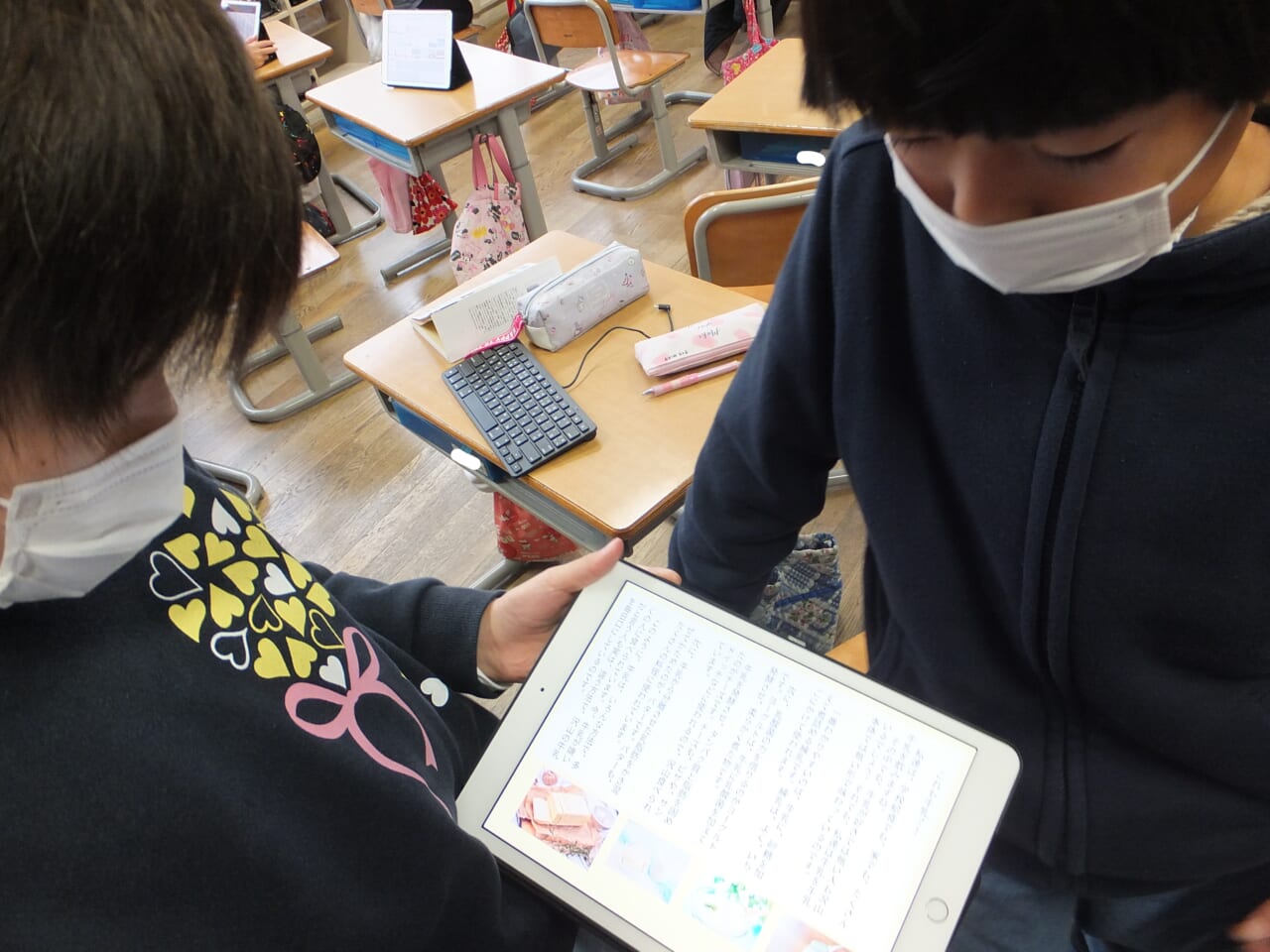

やっぱりキーボード(私もキーボード派です)。

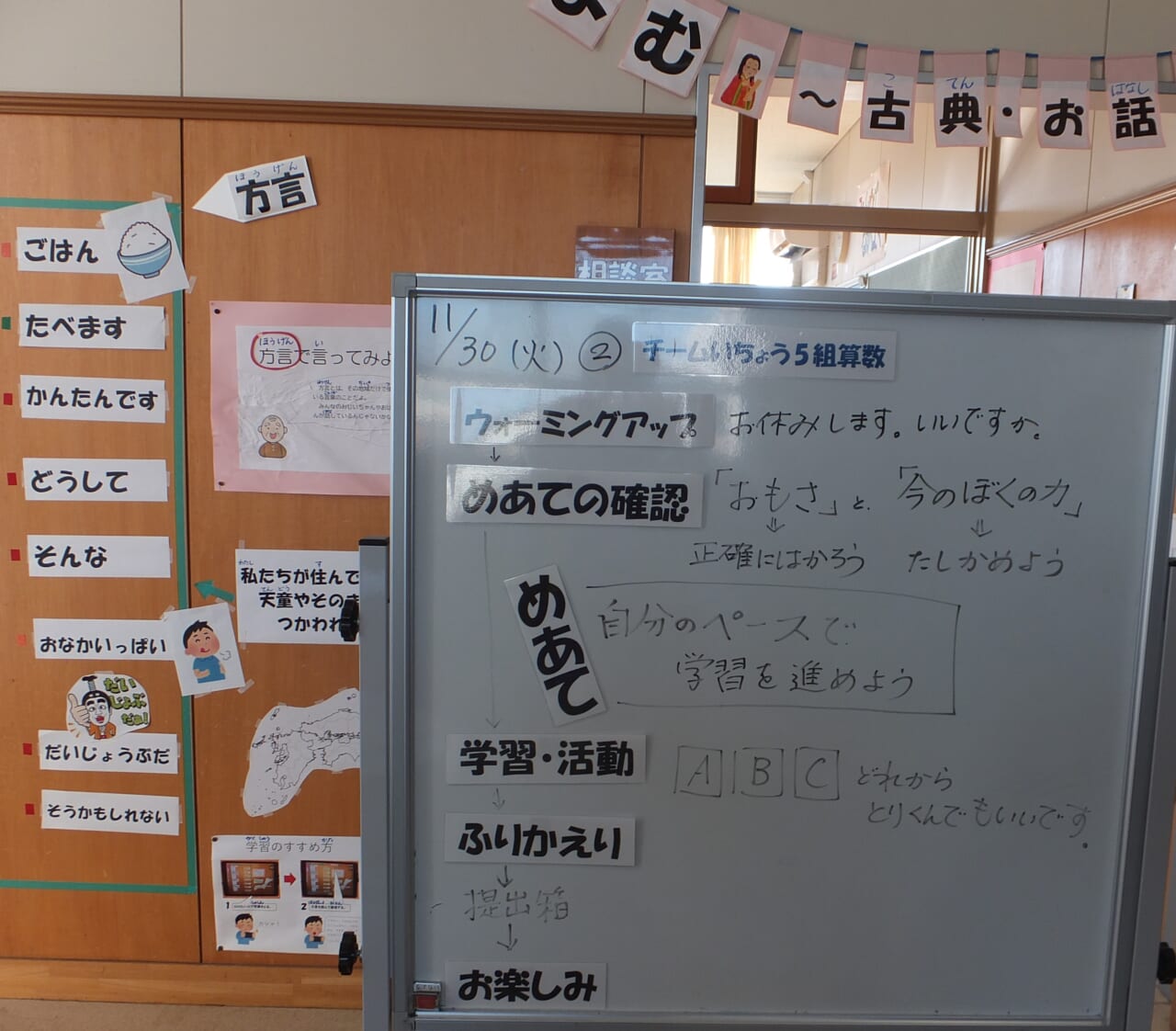

清少納言の「枕草子」。残念ながらここではお聞きいただけませんが、教室ではタブレットに録音した音読が流れています。

中間休みには各種の表彰が行われました。おめでとうございます。

昇降口に、技能士さんが今年も長靴・ブーツ置き場を設置してくれました。これから雪の日が増えてくると、たくさん並ぶことになります。写真のような「目印」をお持ちいただくと履き間違いを防ぐことができます。