各学年のMP(マイプラン)学習はもうすぐ発展の段階へ入ります。

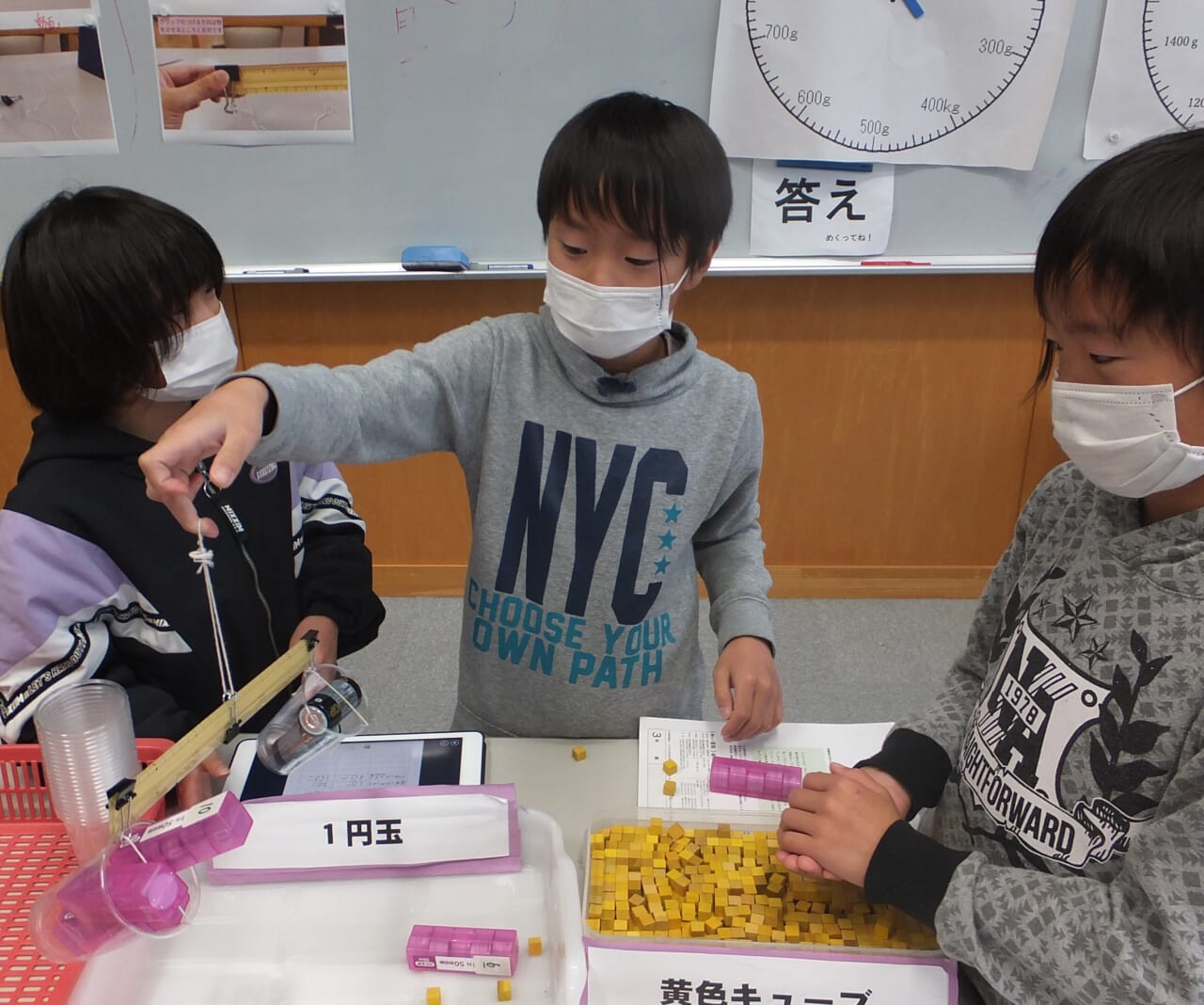

確か「900gにするんだ」と言っていたので、何枚必要?

やっと釣り合いました。一つのケースには1円玉が50枚入っています。

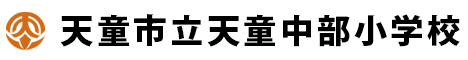

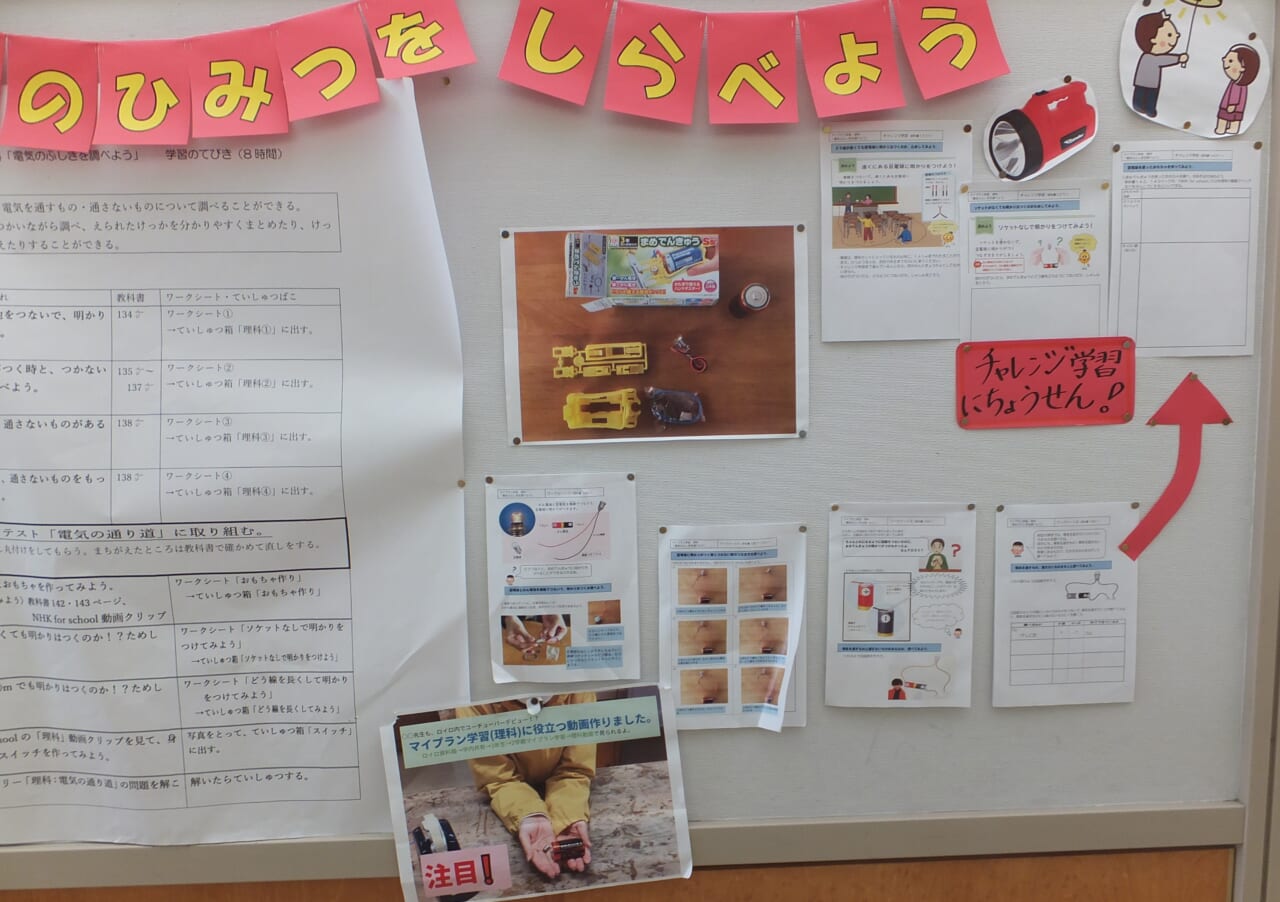

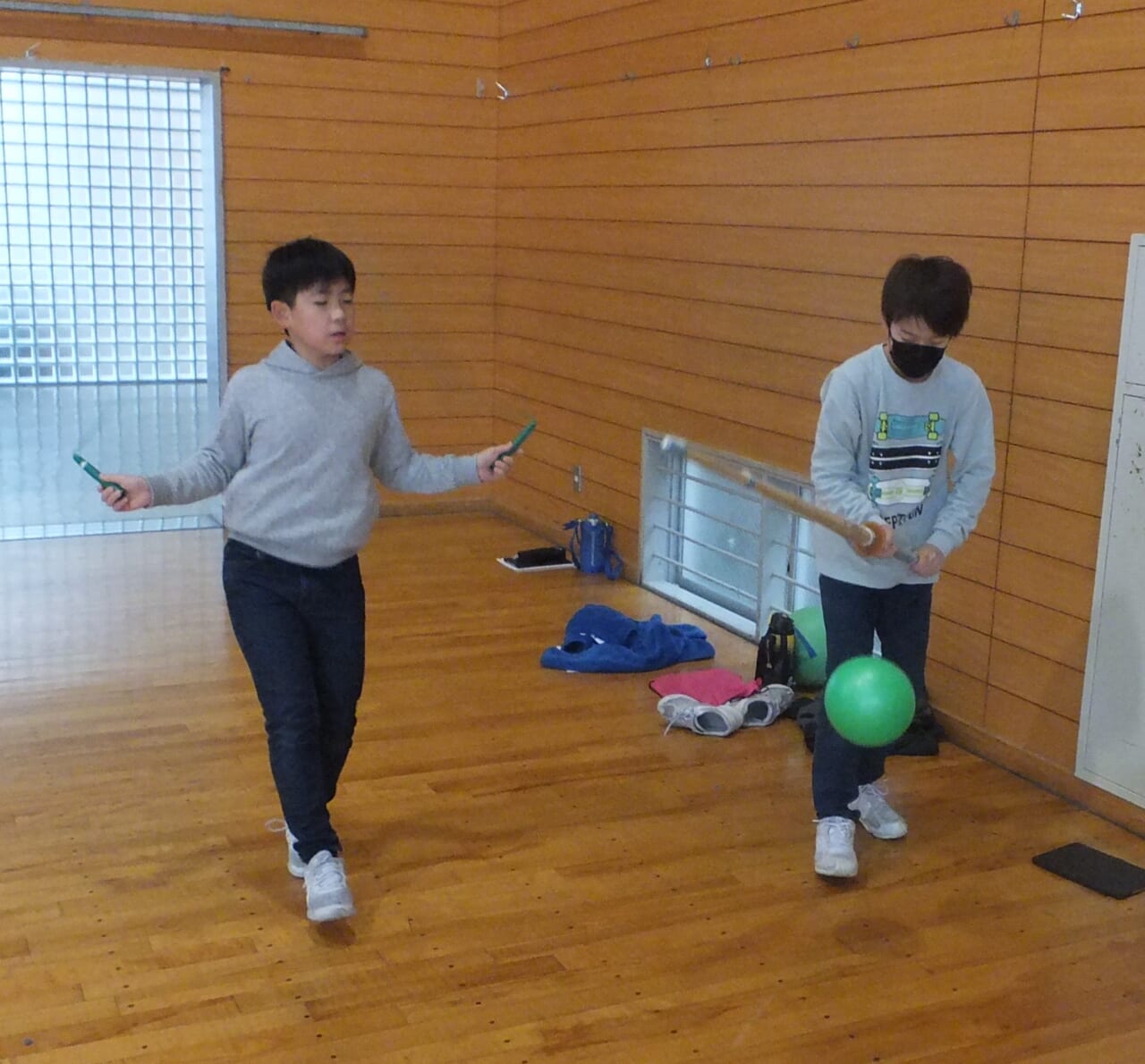

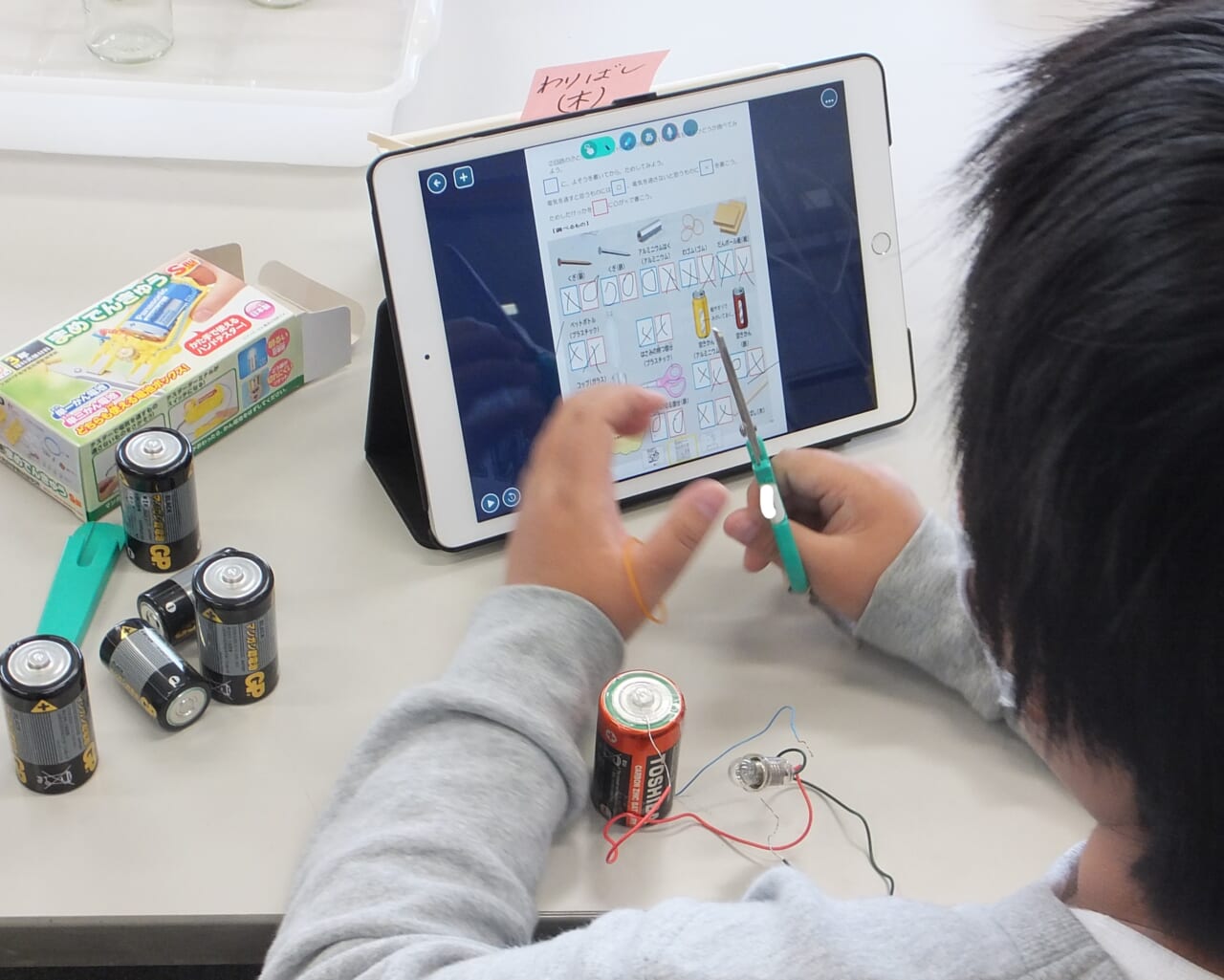

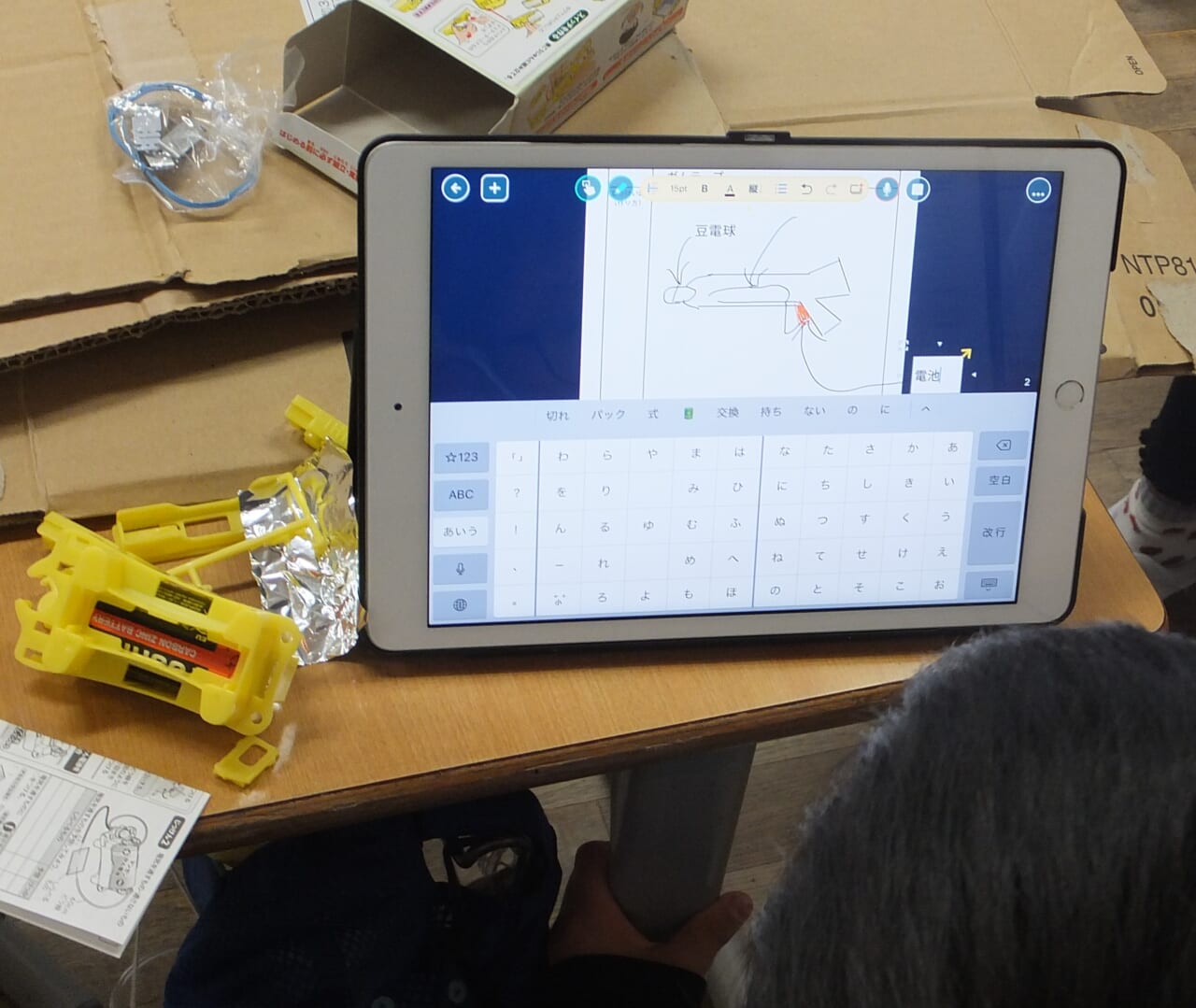

理科の発展。「『マリオカート』の◇◇を作っている」そうです。

まずは設計図を描いて、銃を作るそうです。

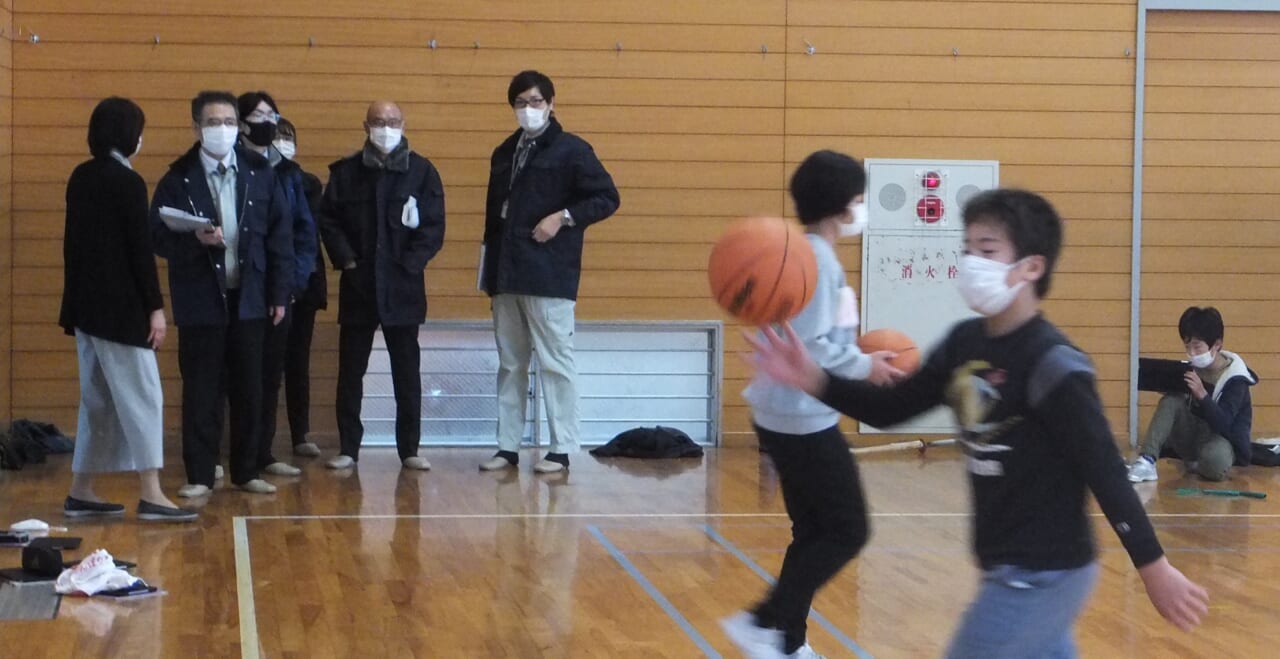

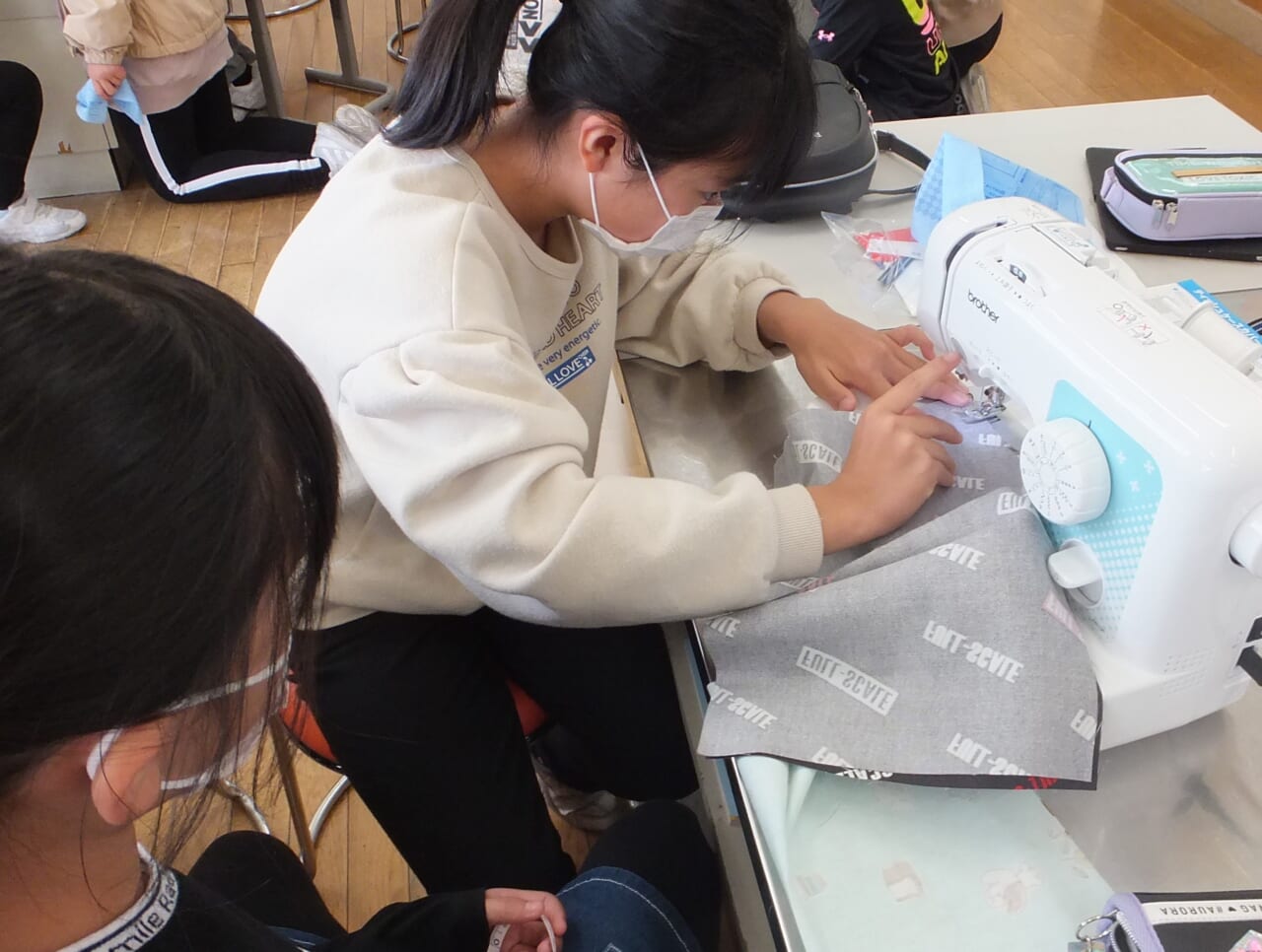

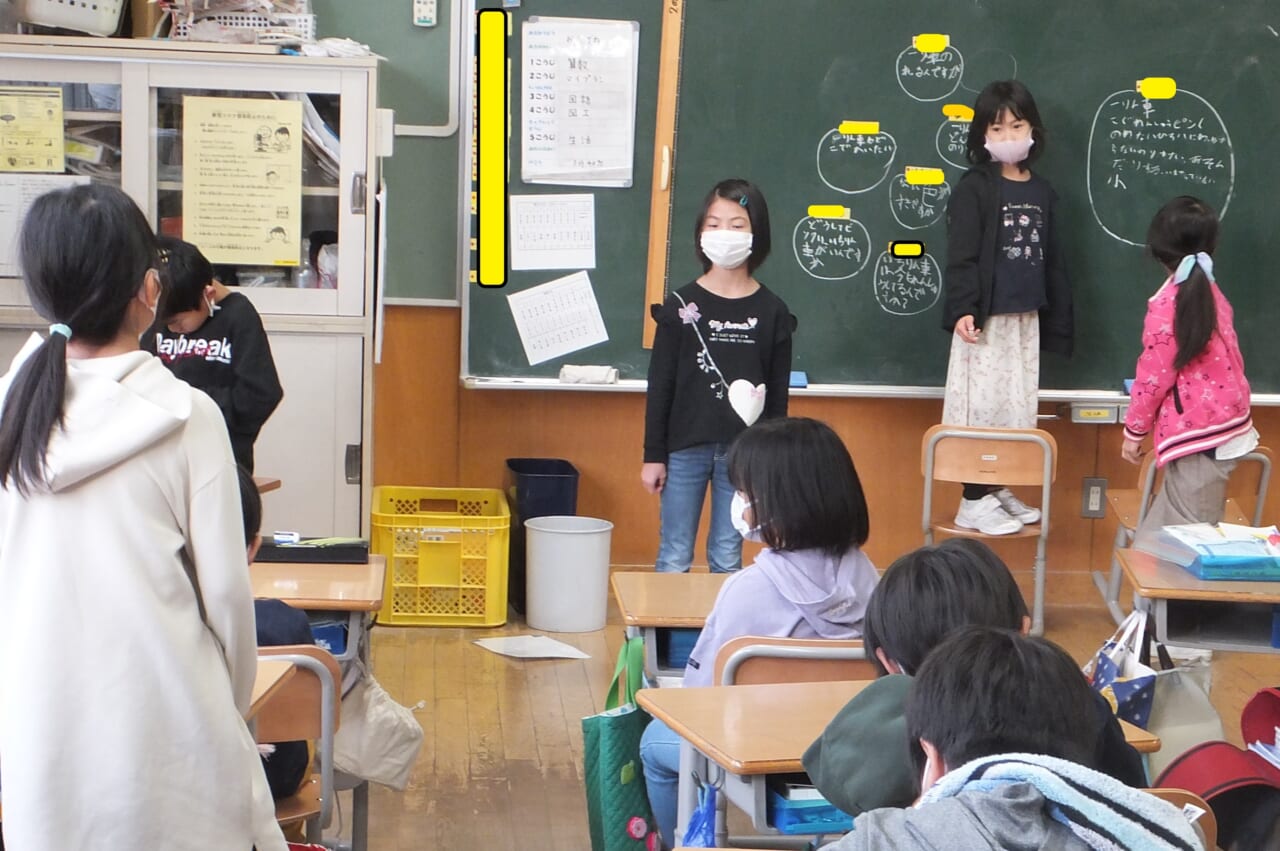

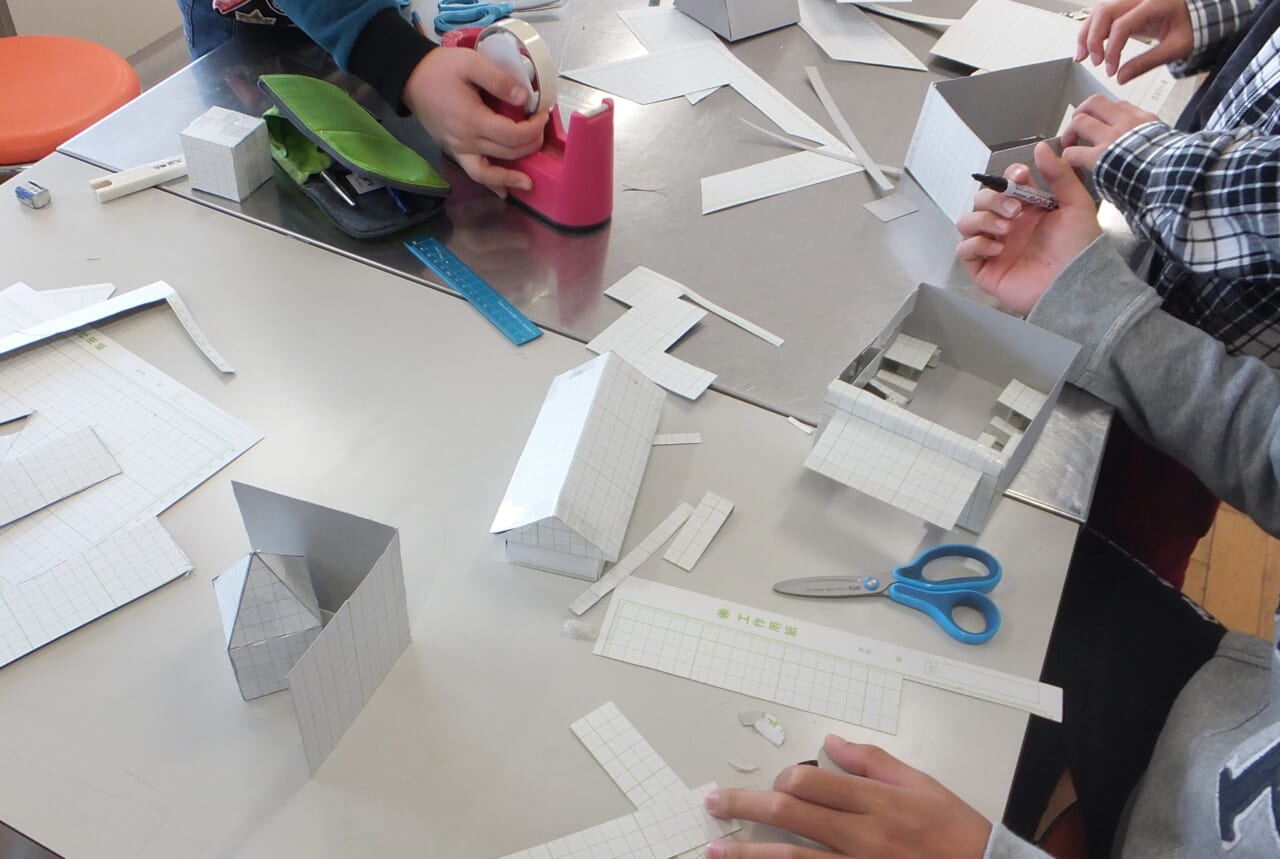

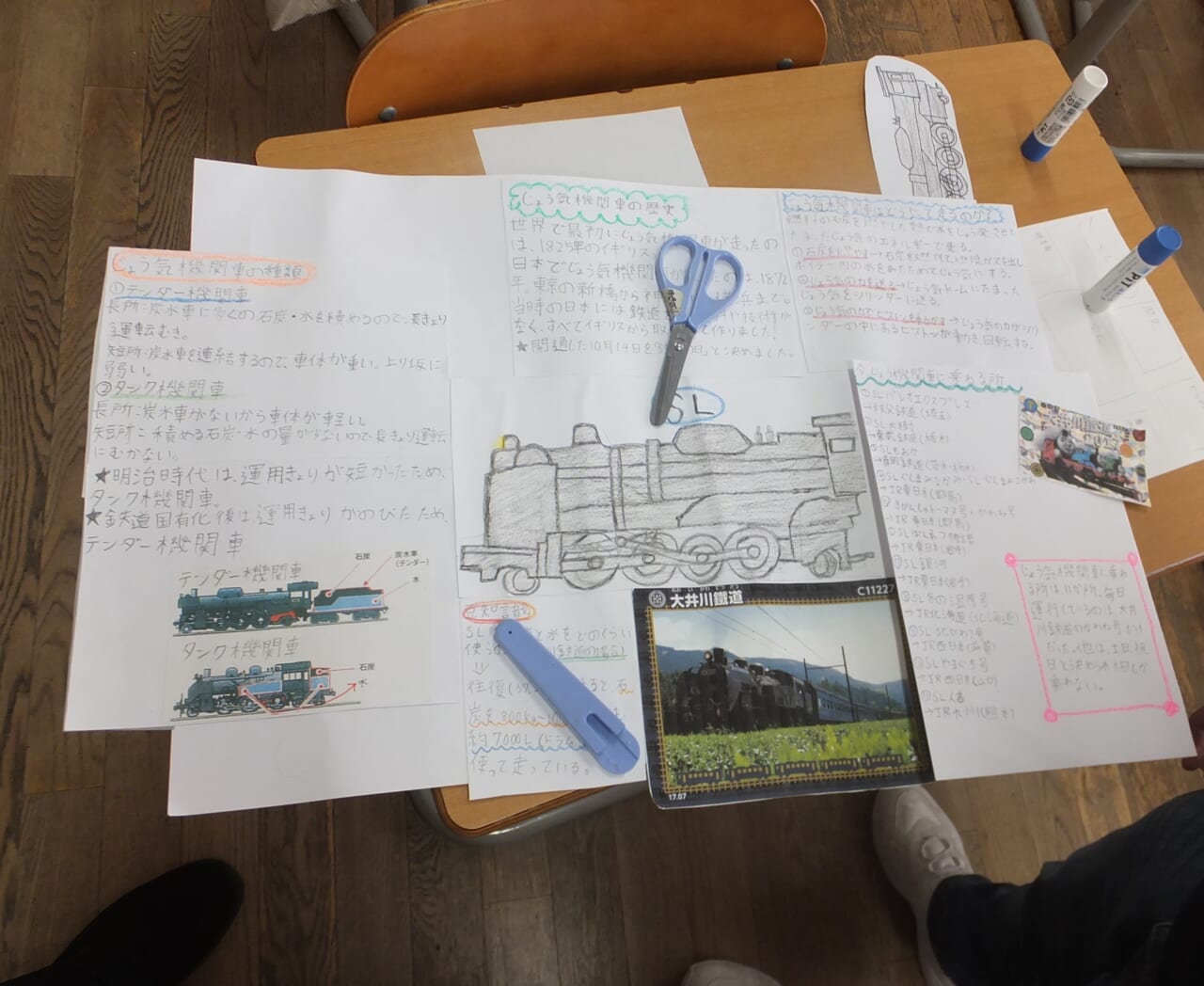

「これは一人では作れないから、みんなで」、ということで集まっています。

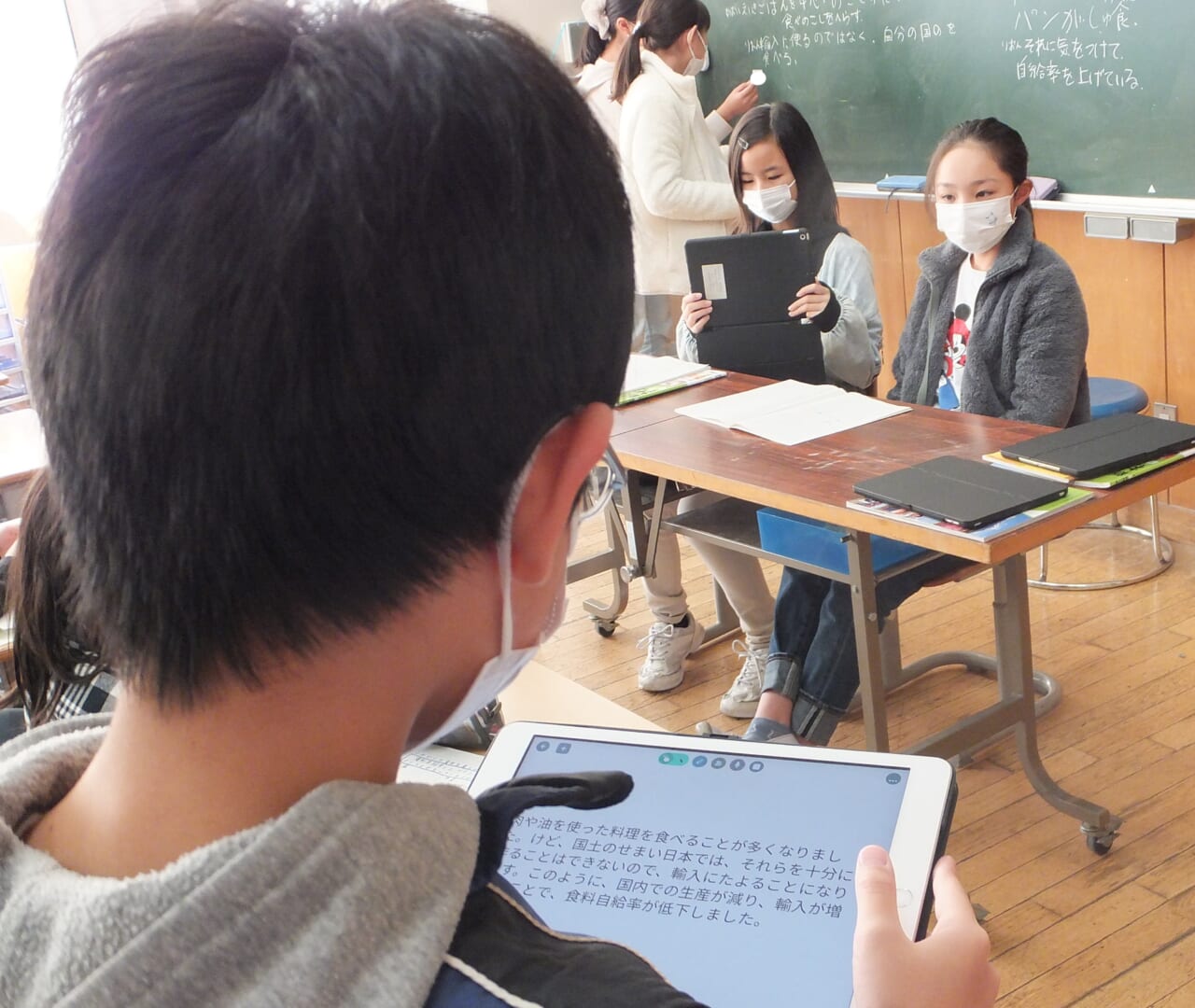

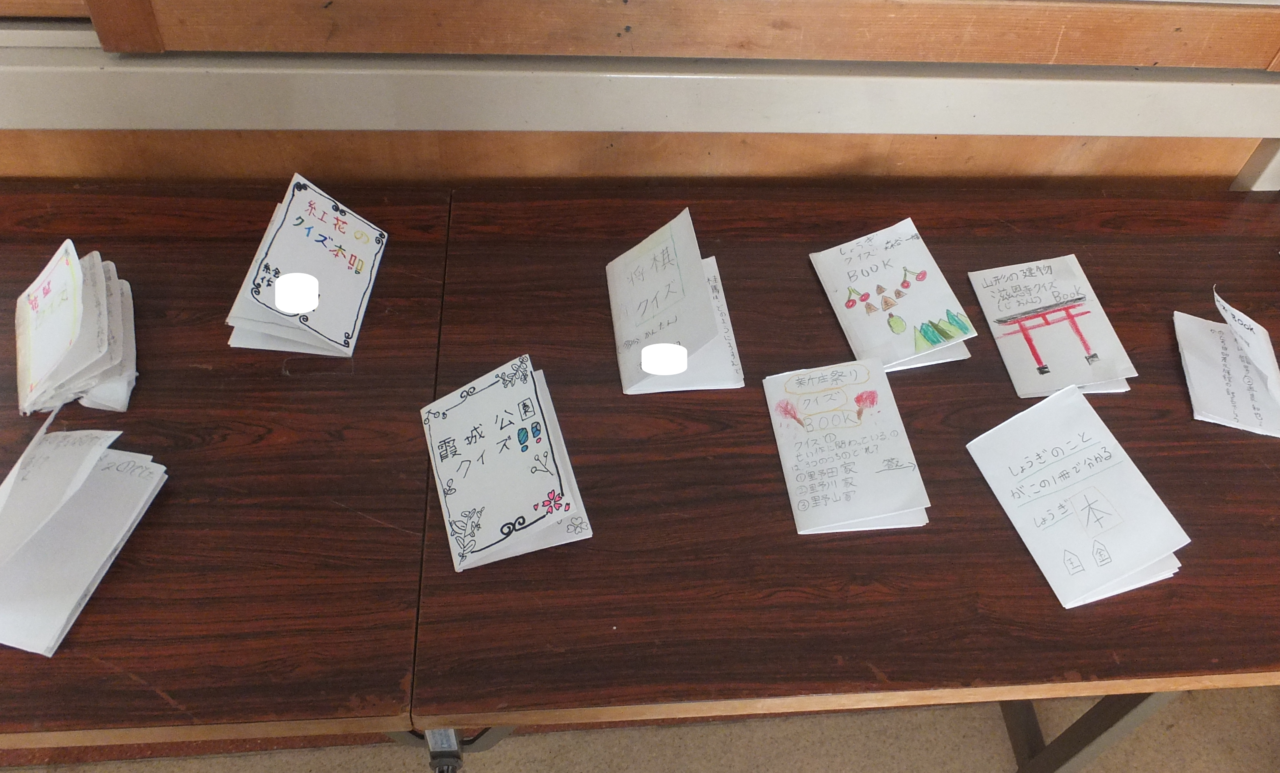

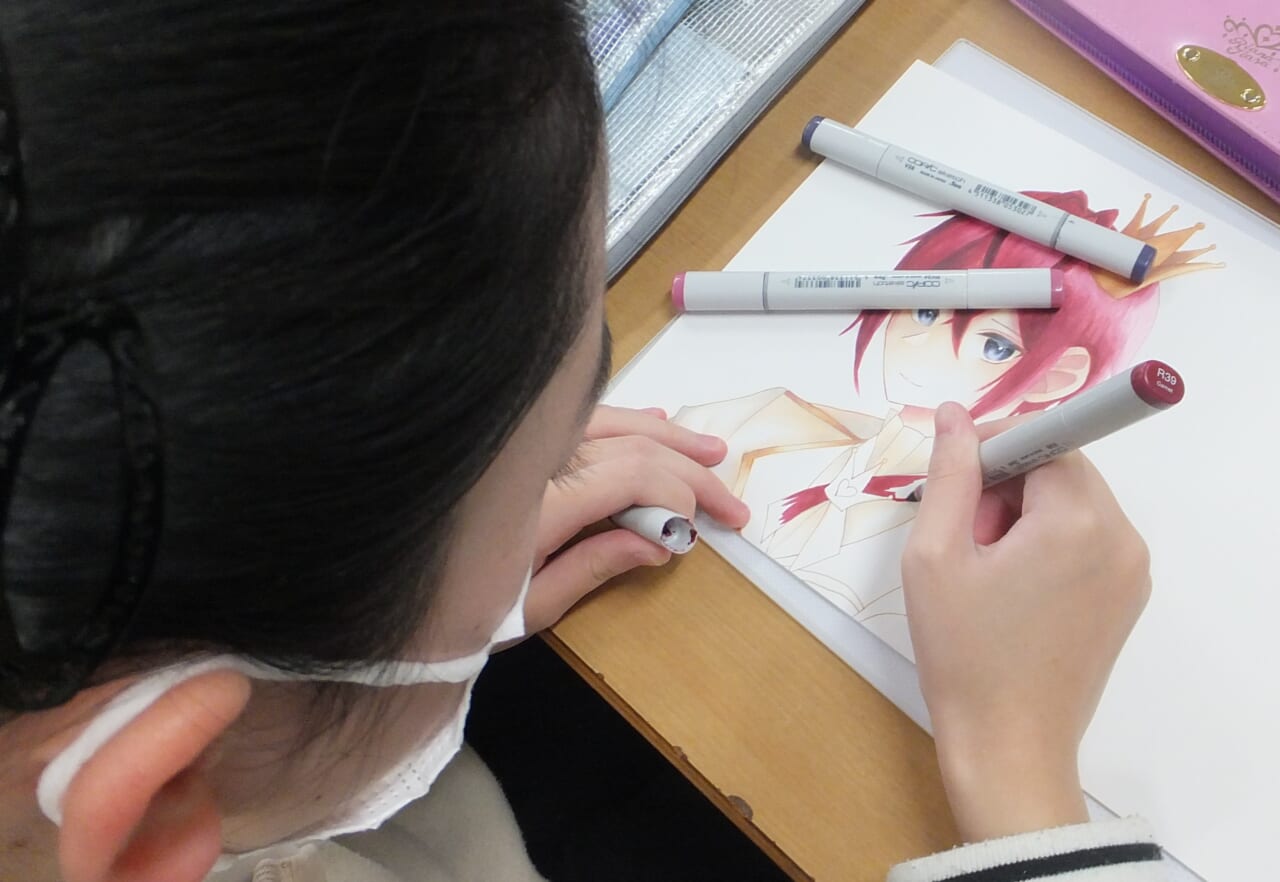

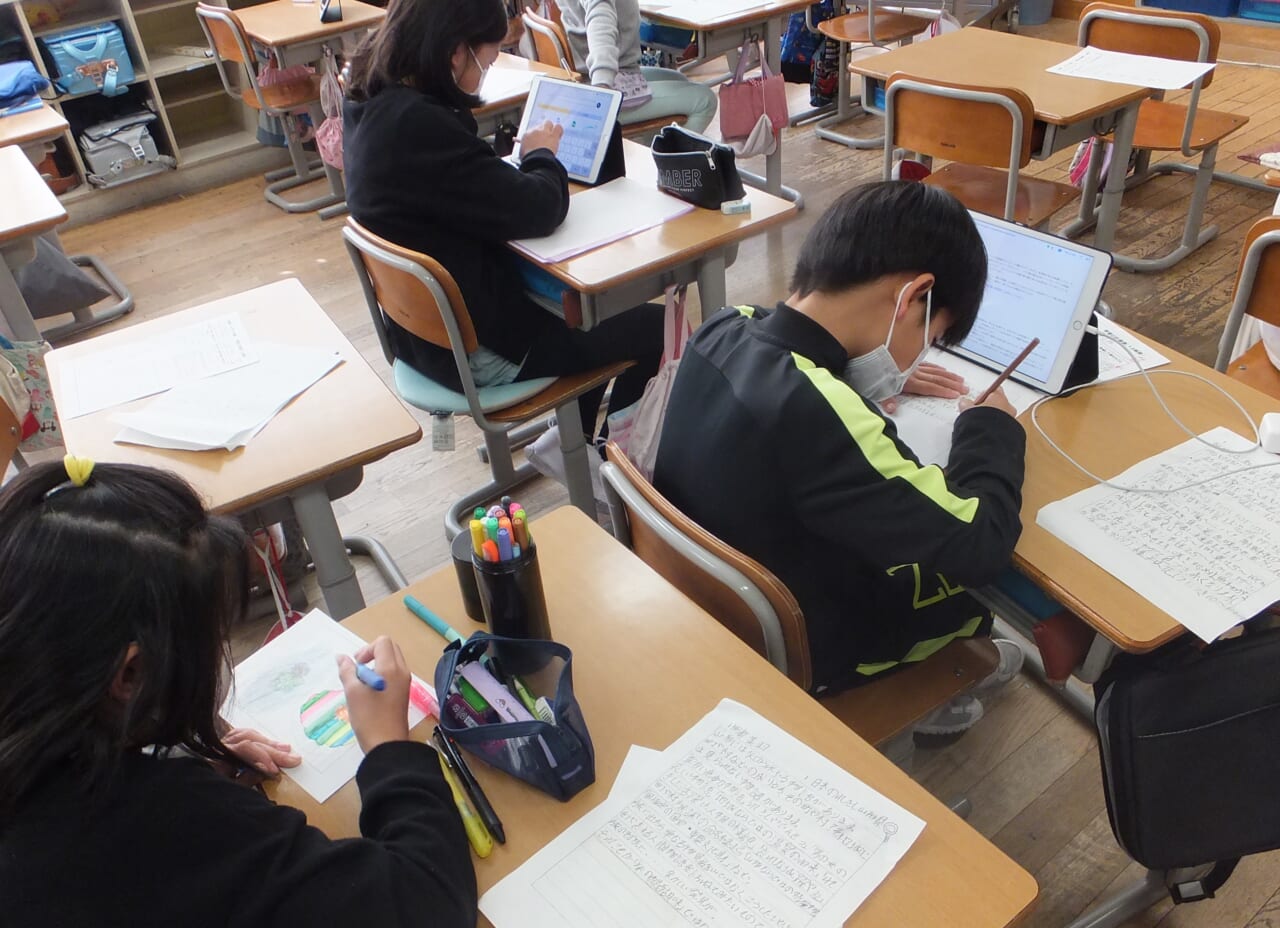

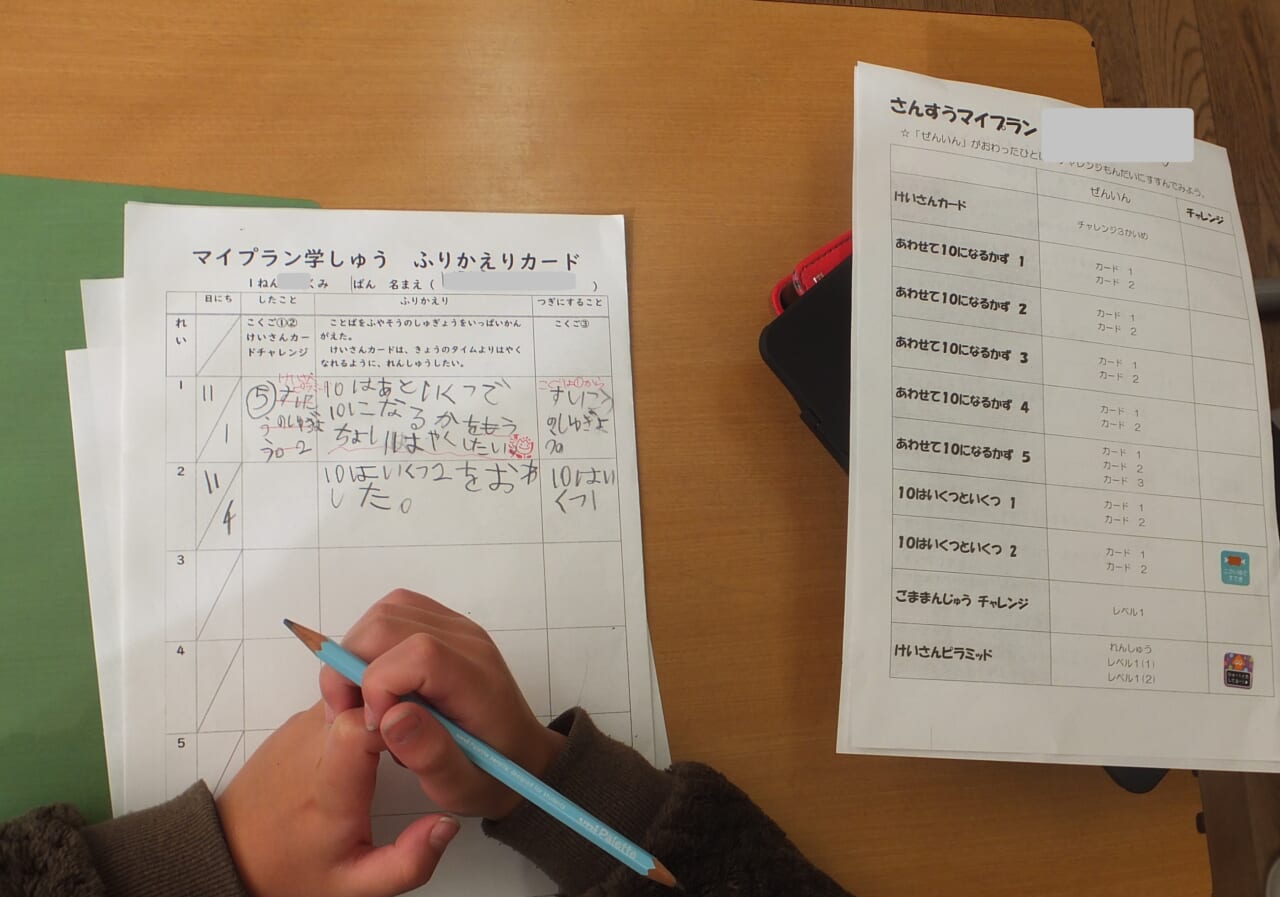

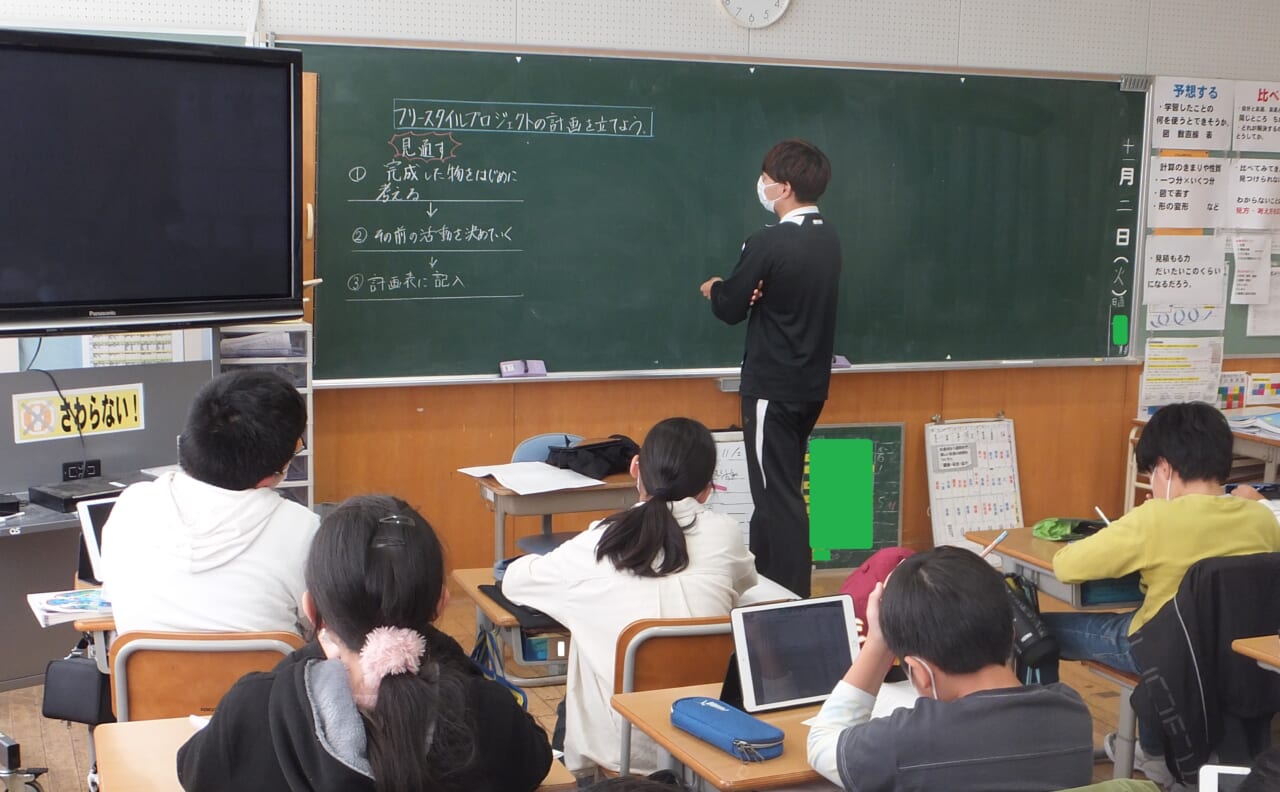

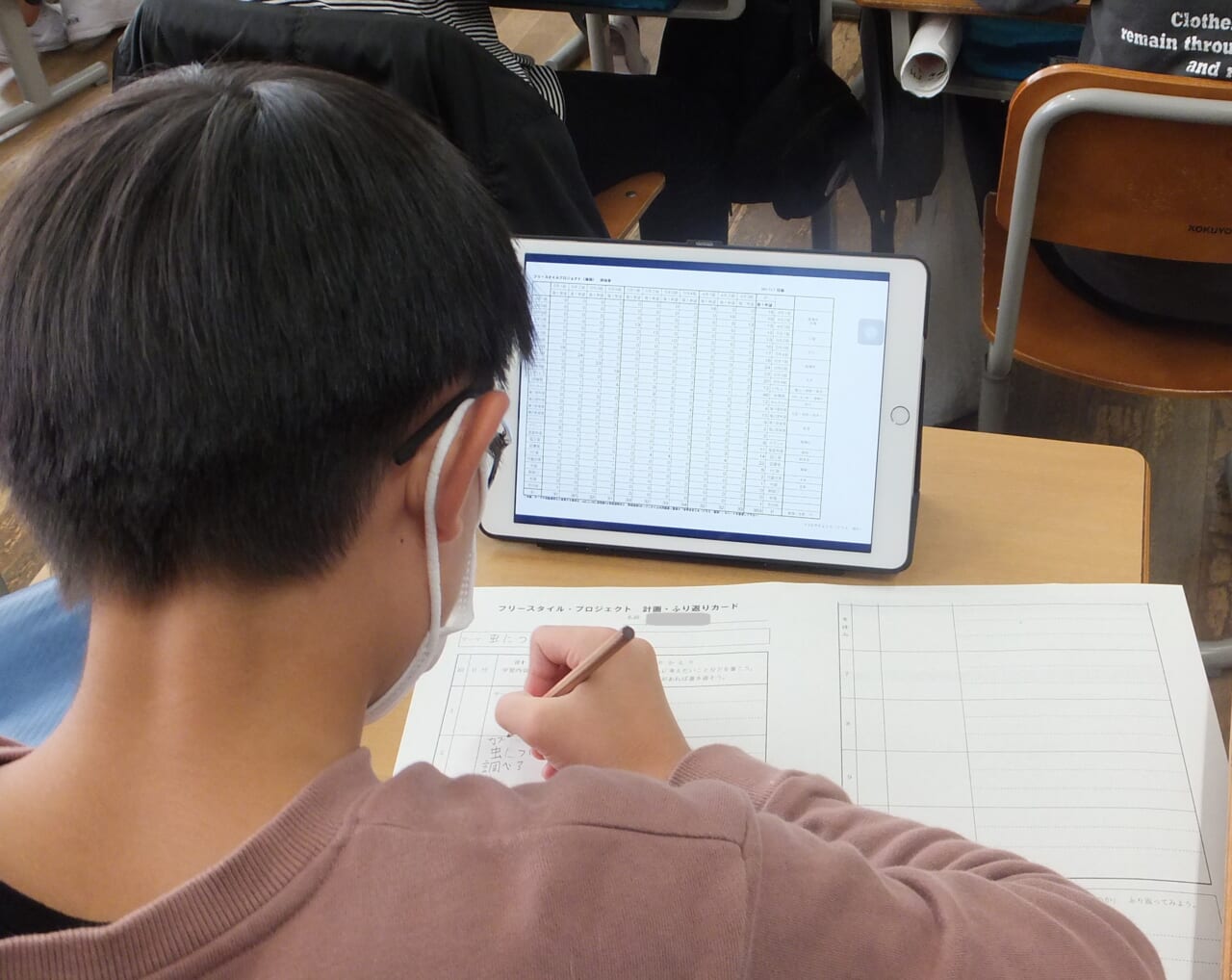

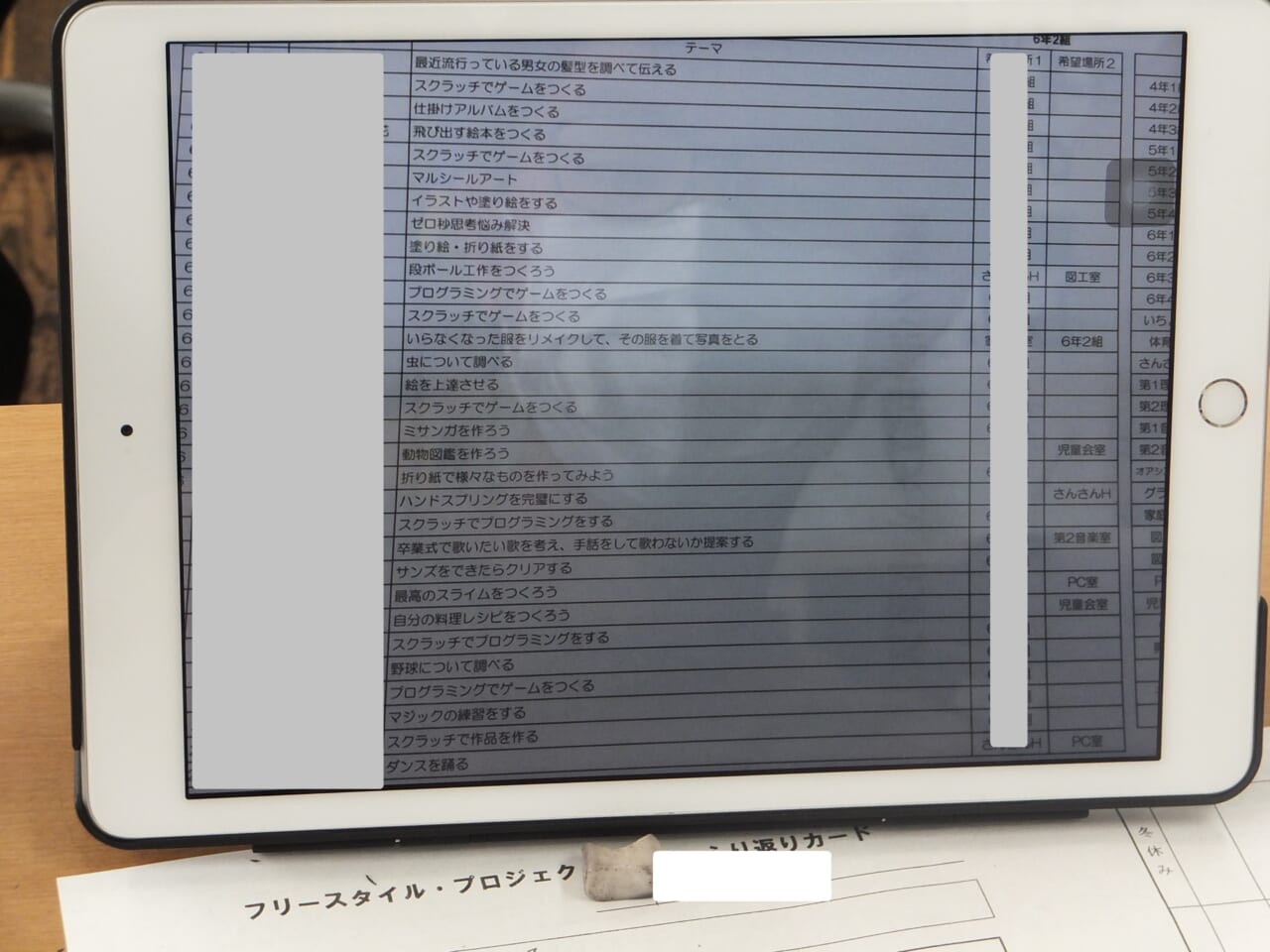

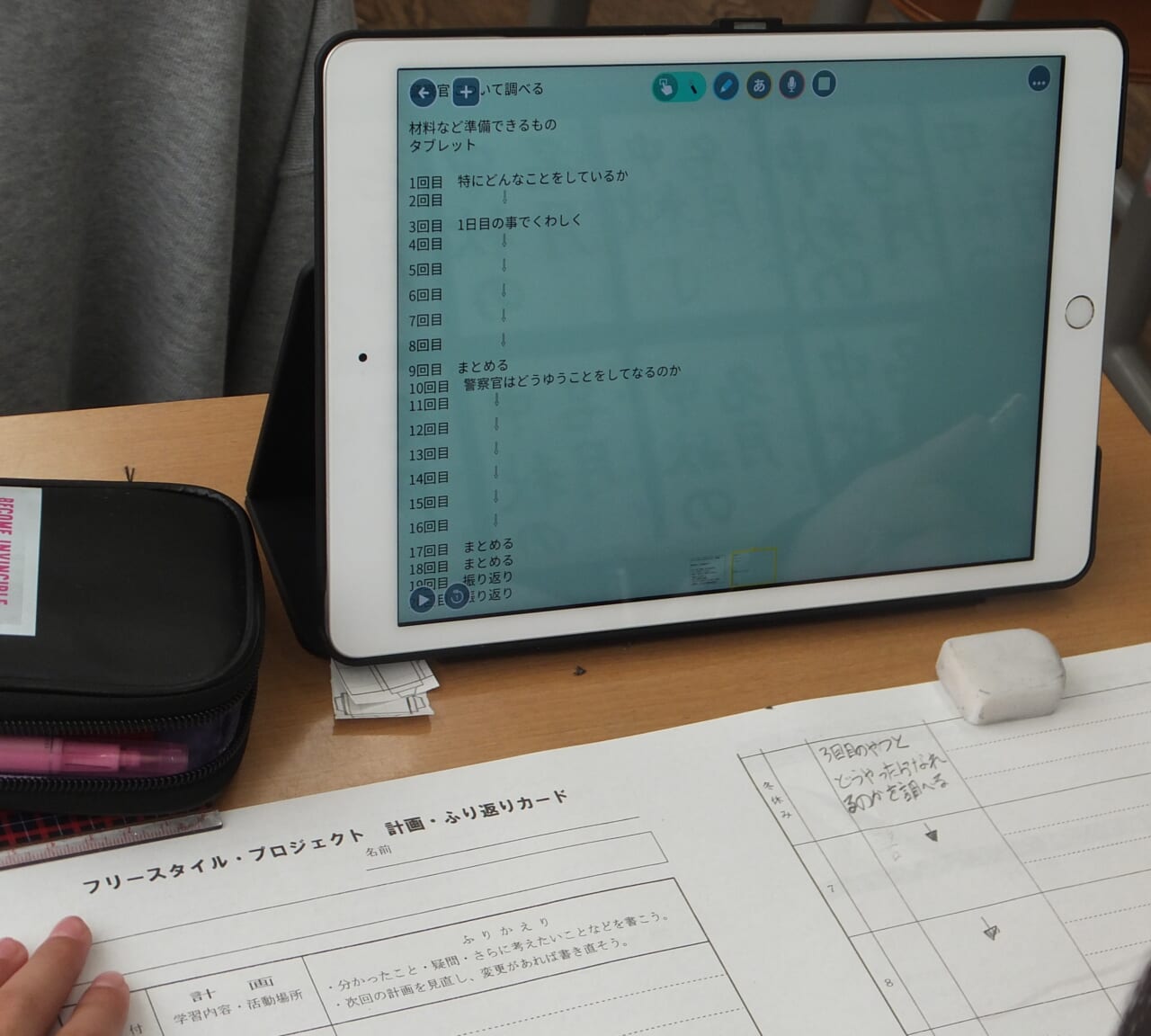

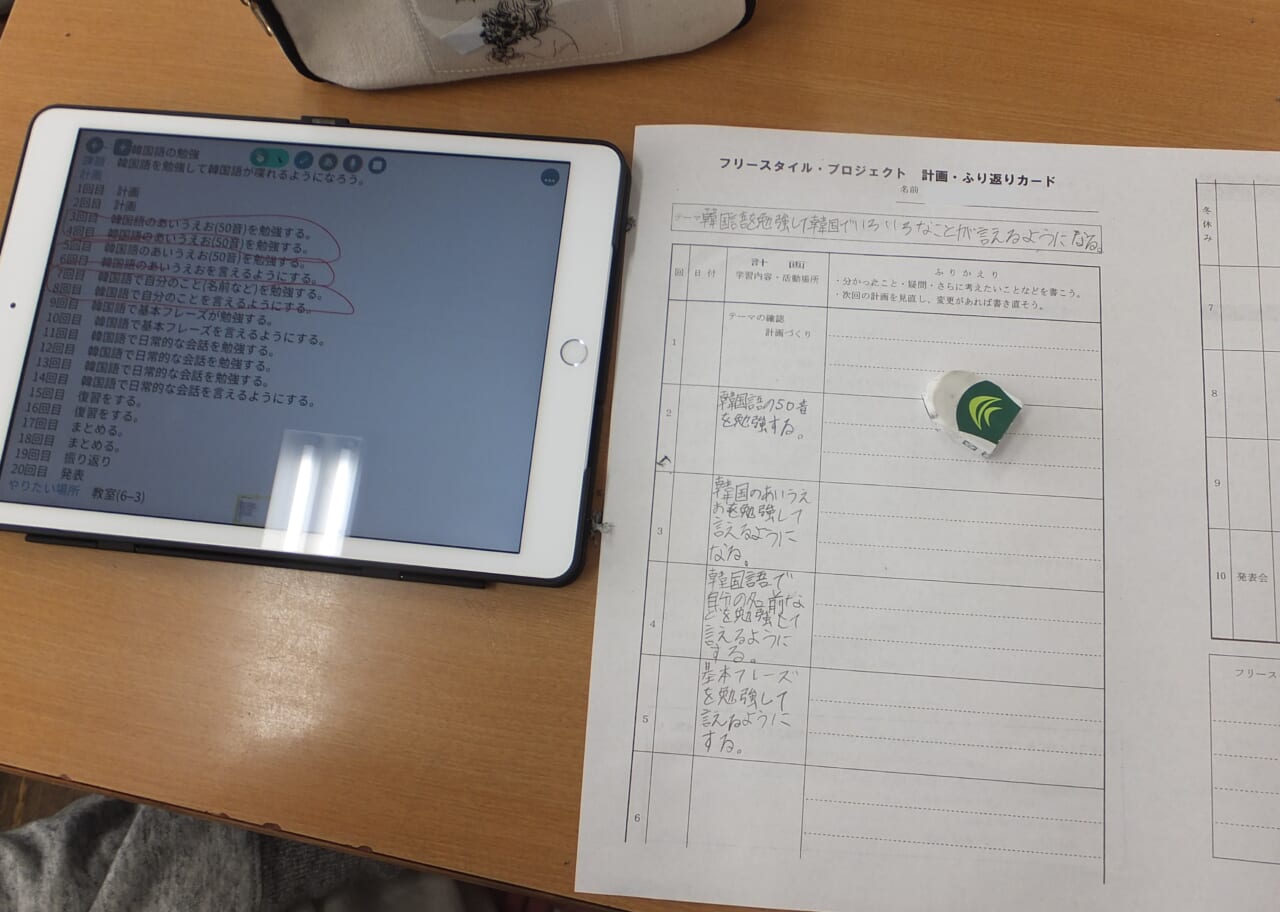

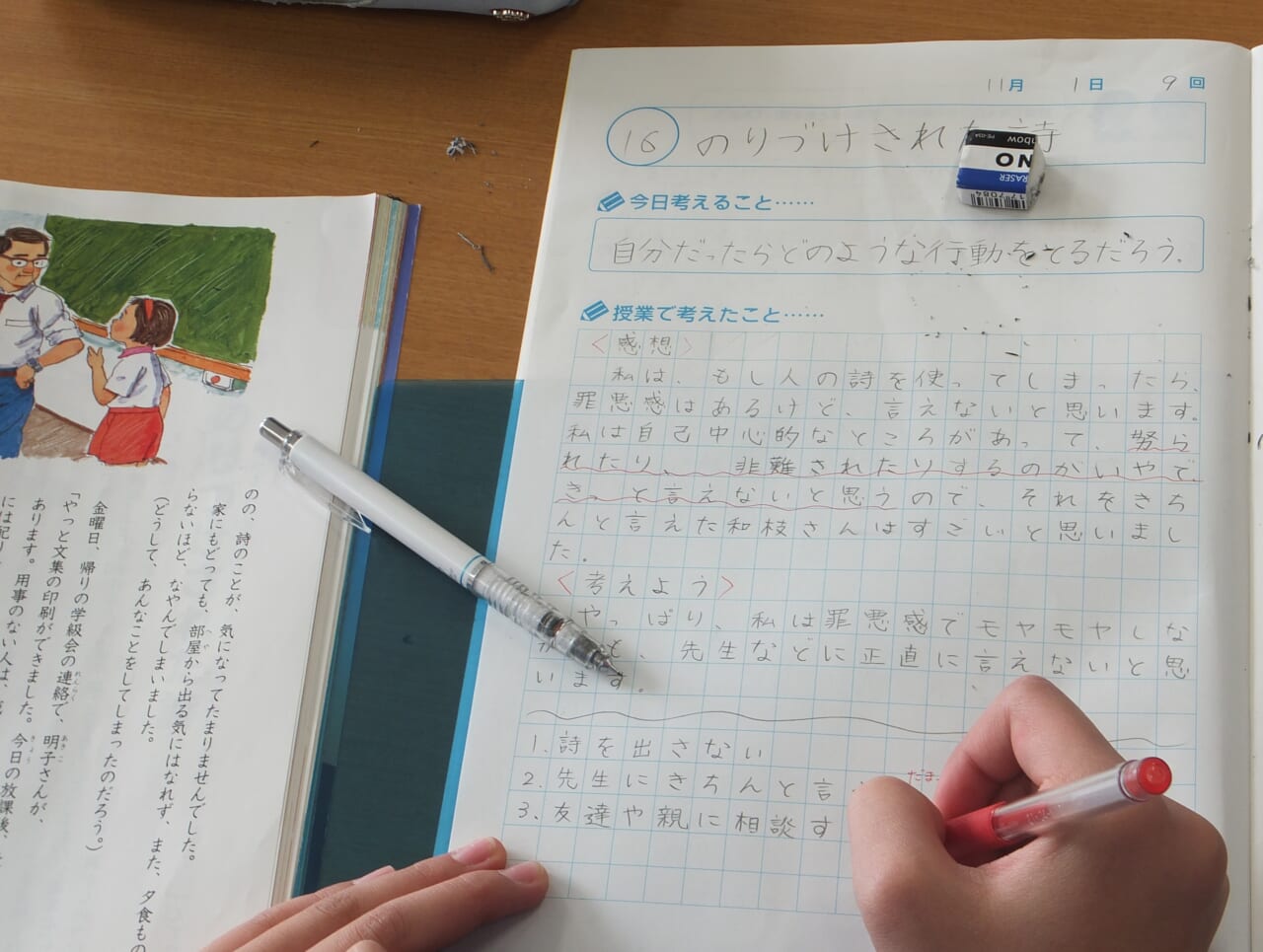

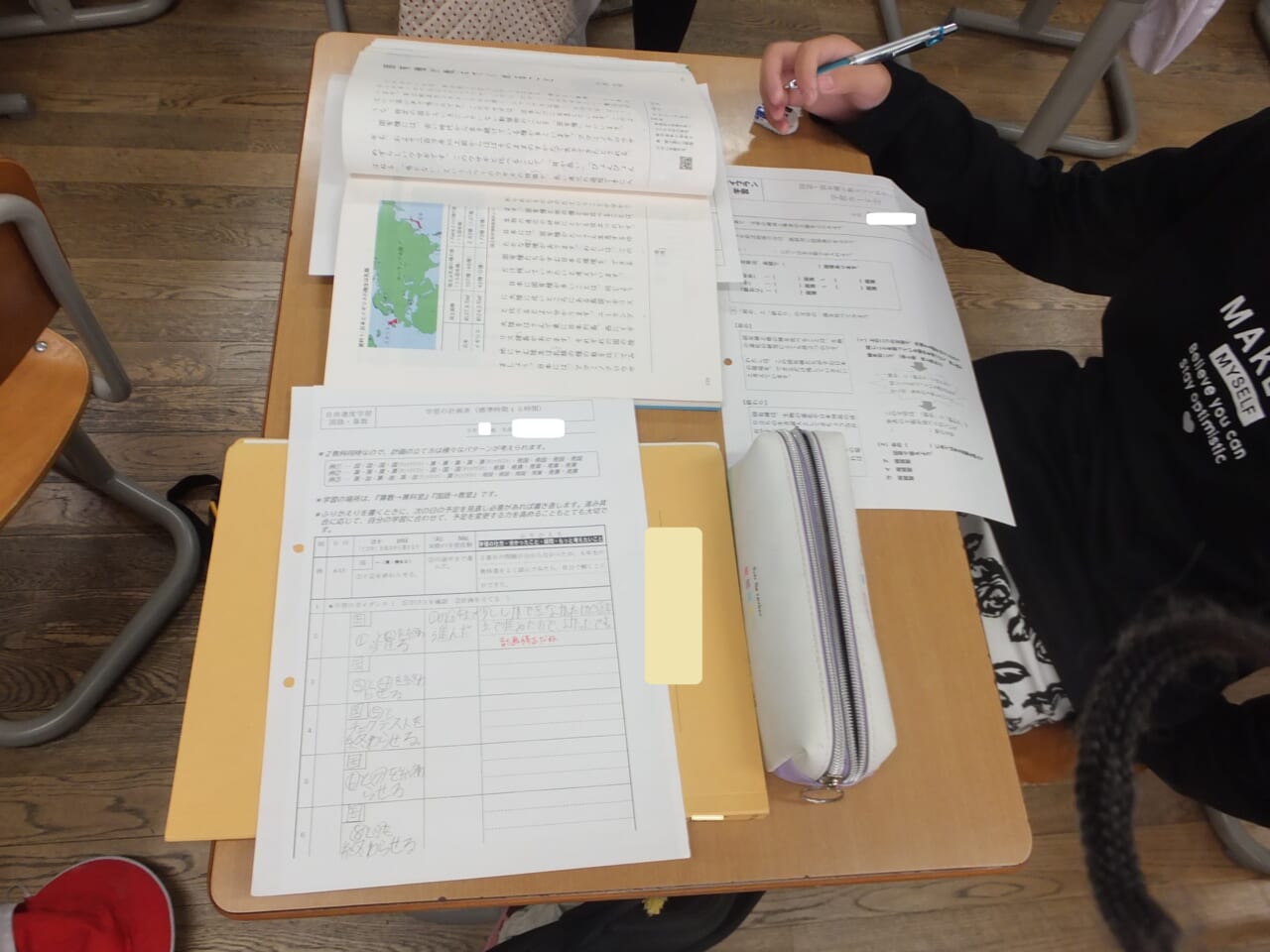

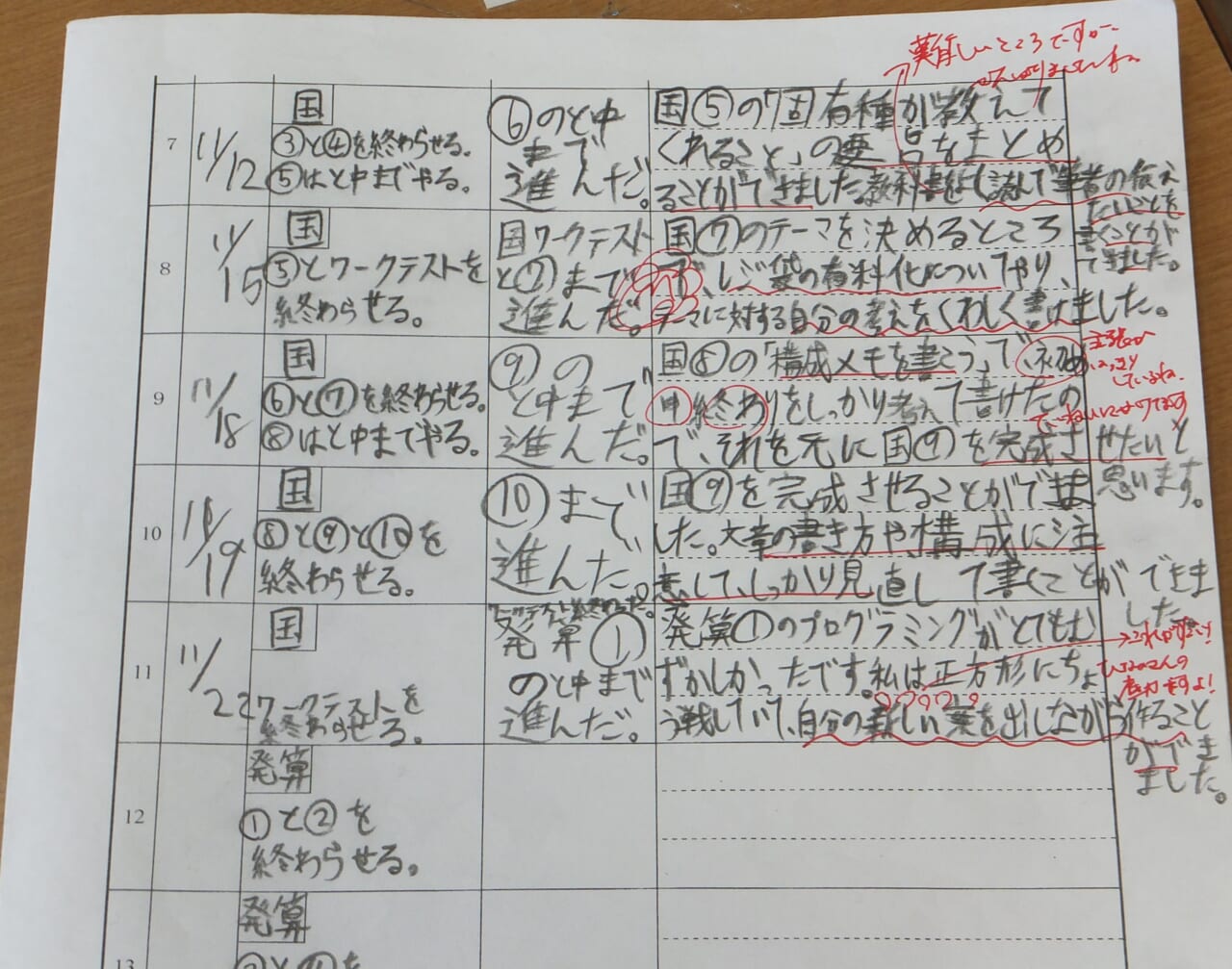

ずいぶん学習が進んできました。自分一人で学ぶMP学習では、計画と振り返りが特に大切です。

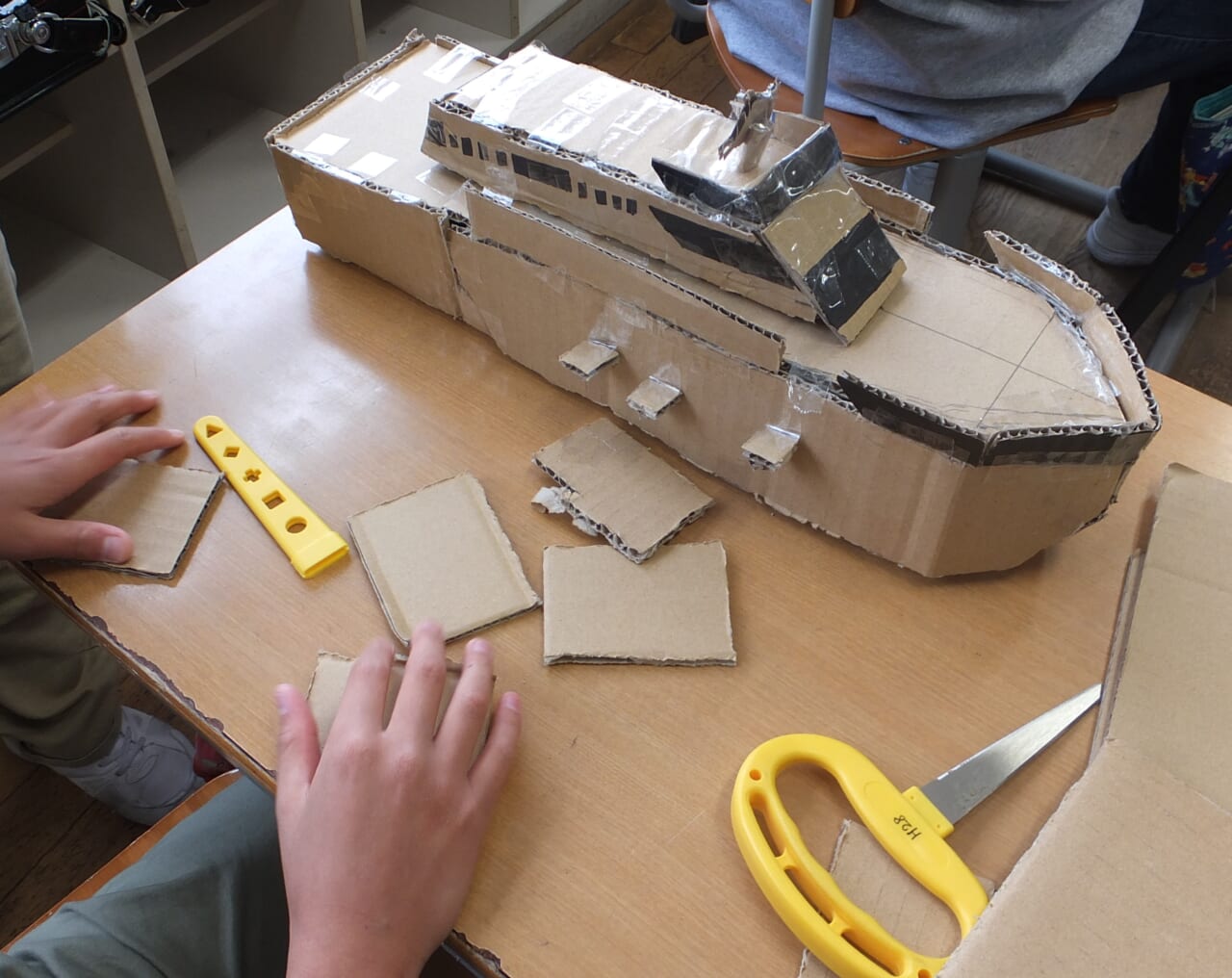

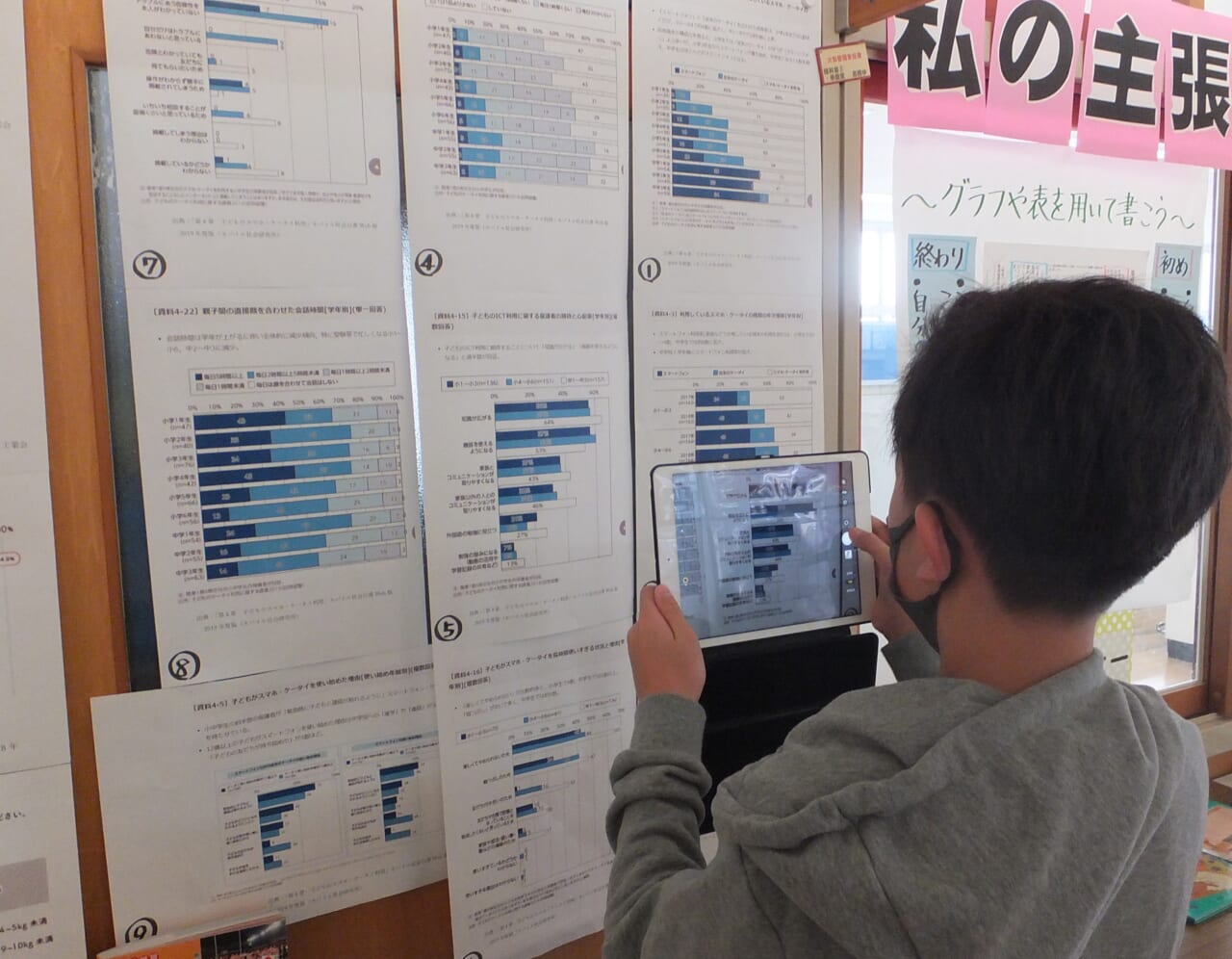

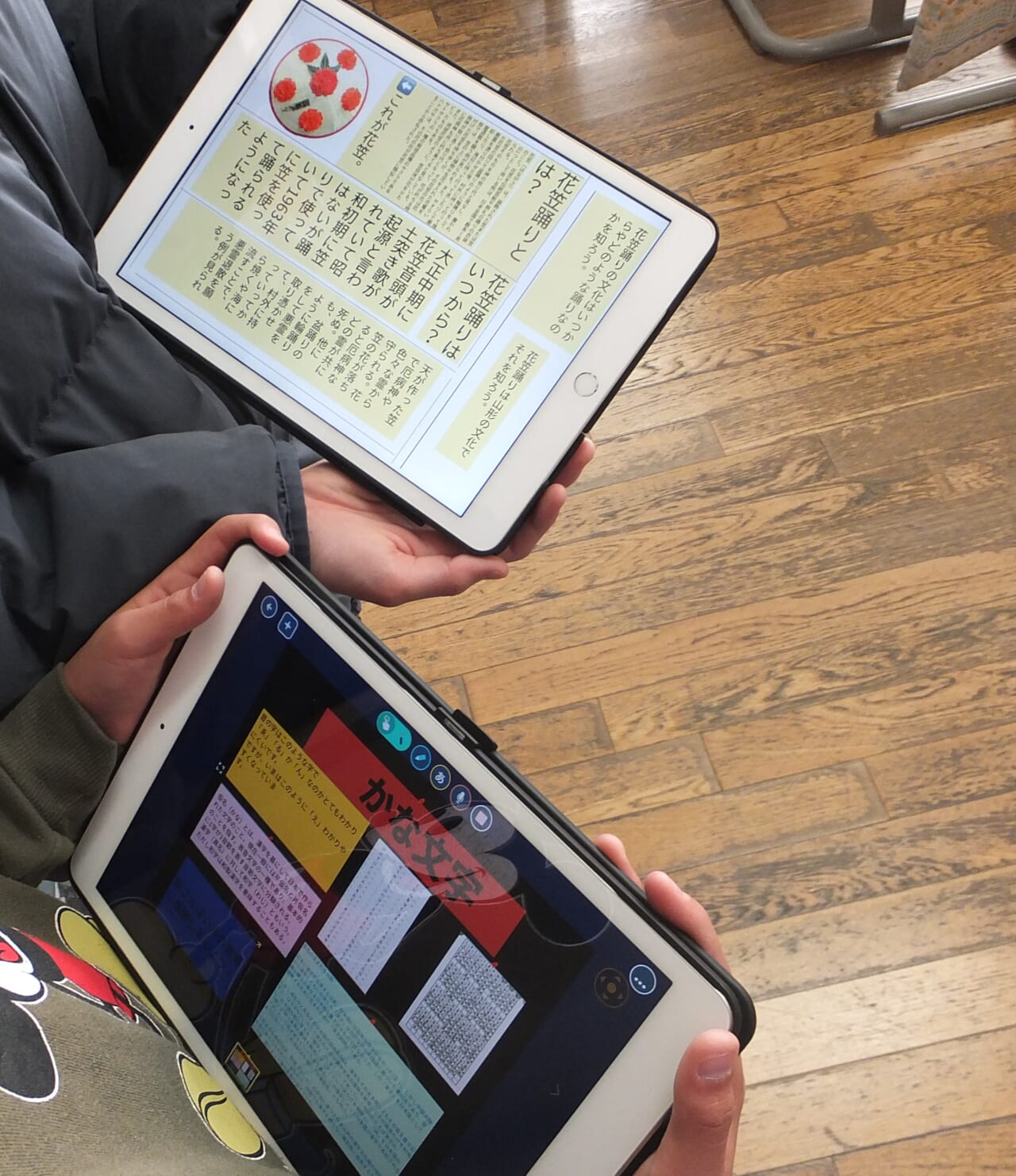

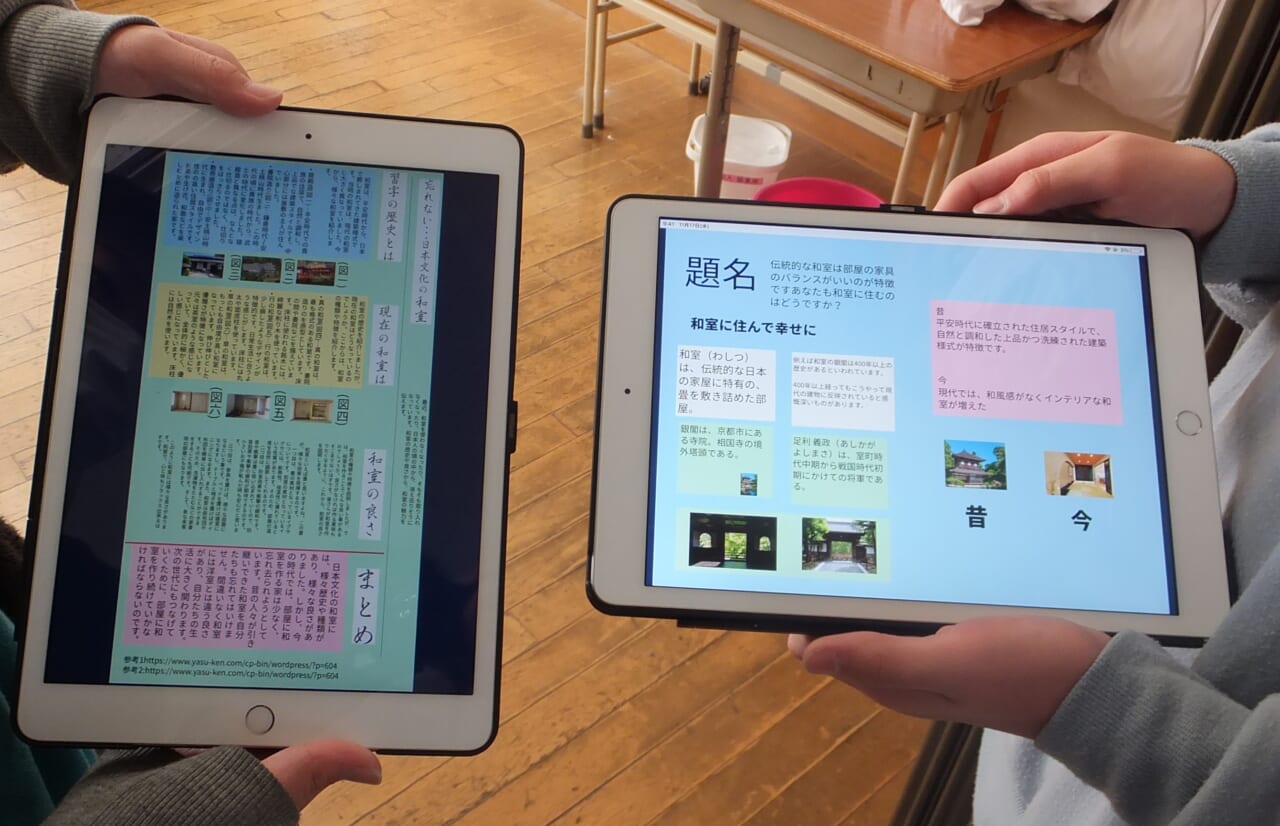

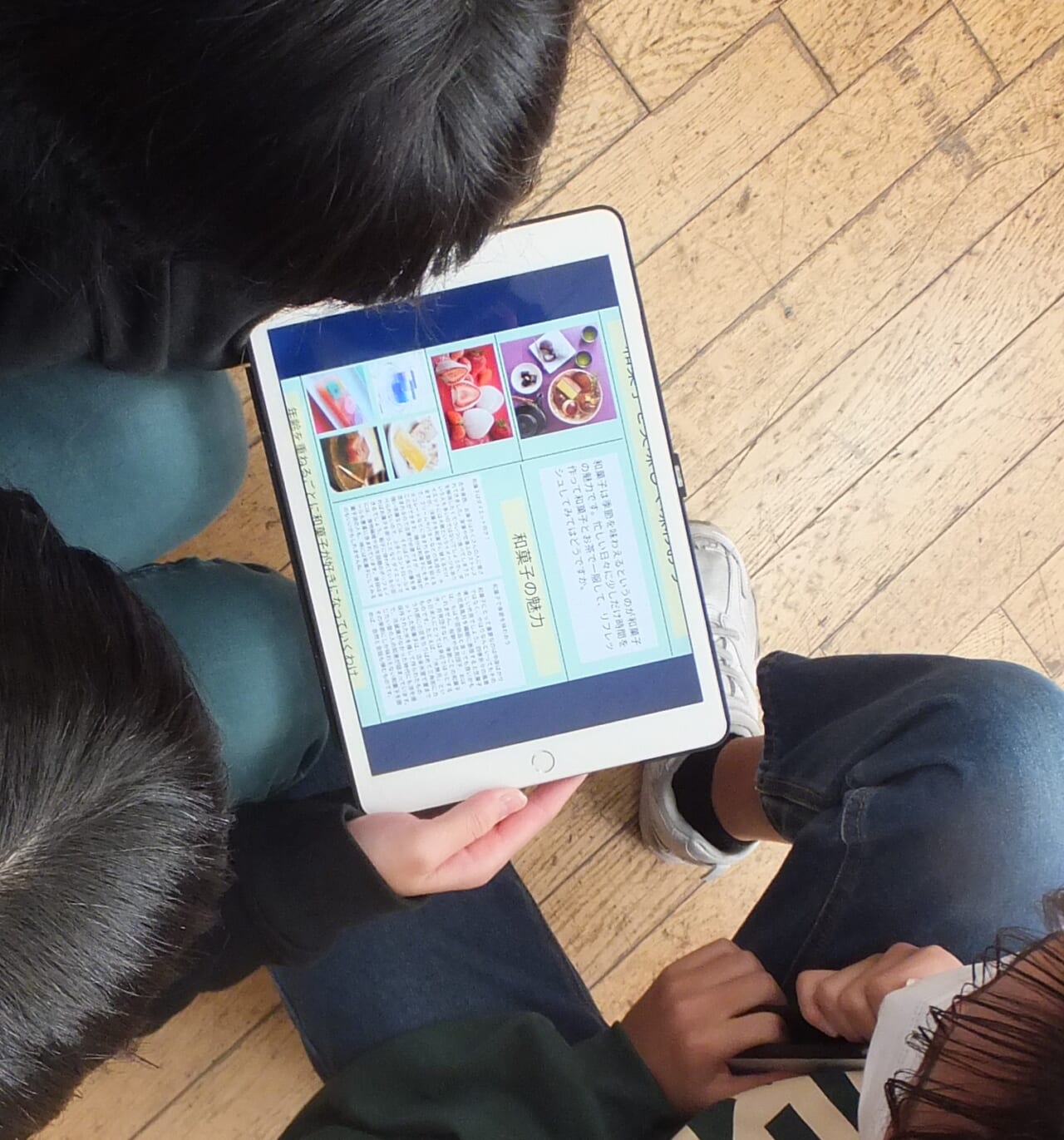

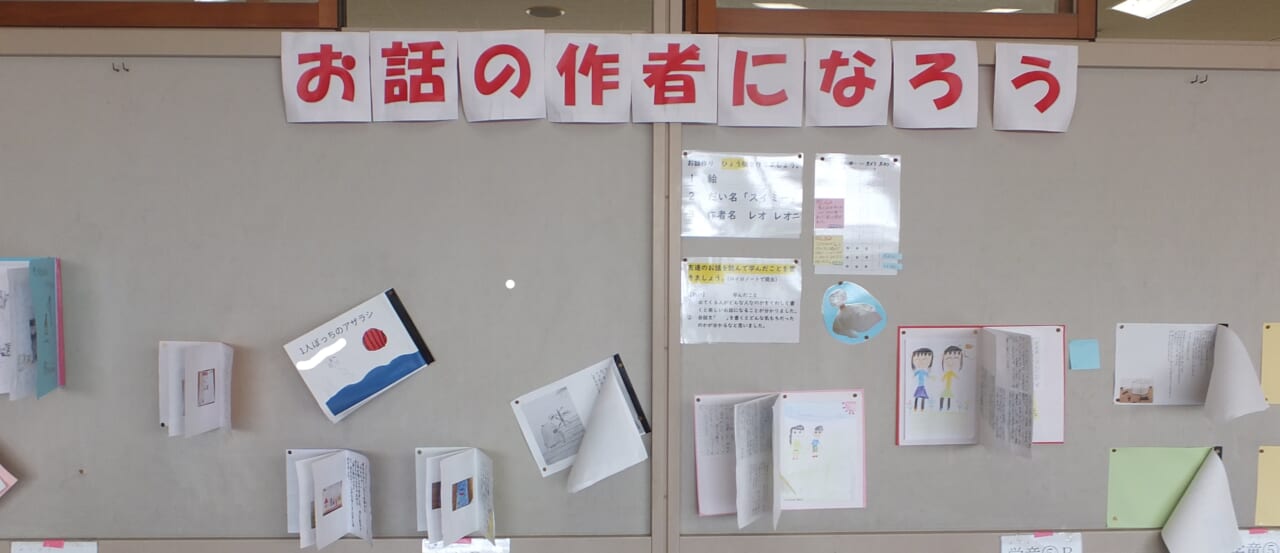

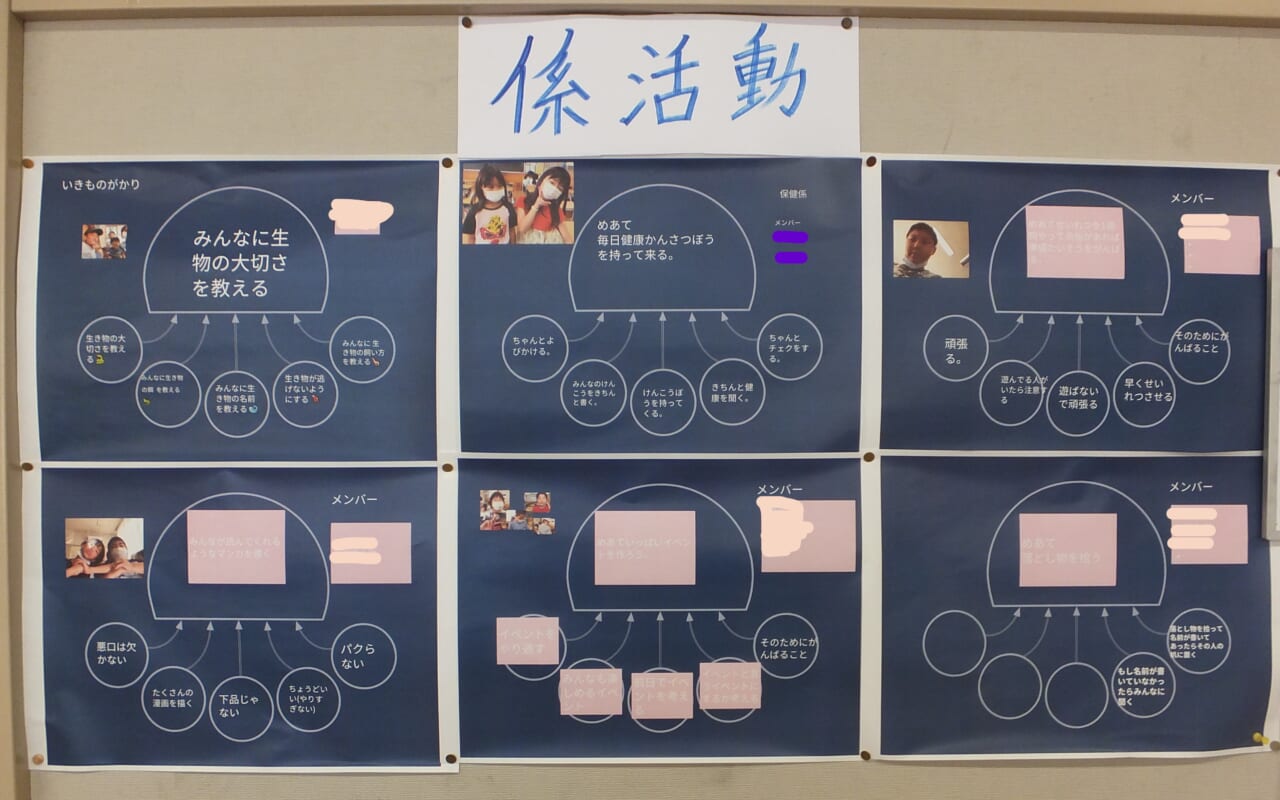

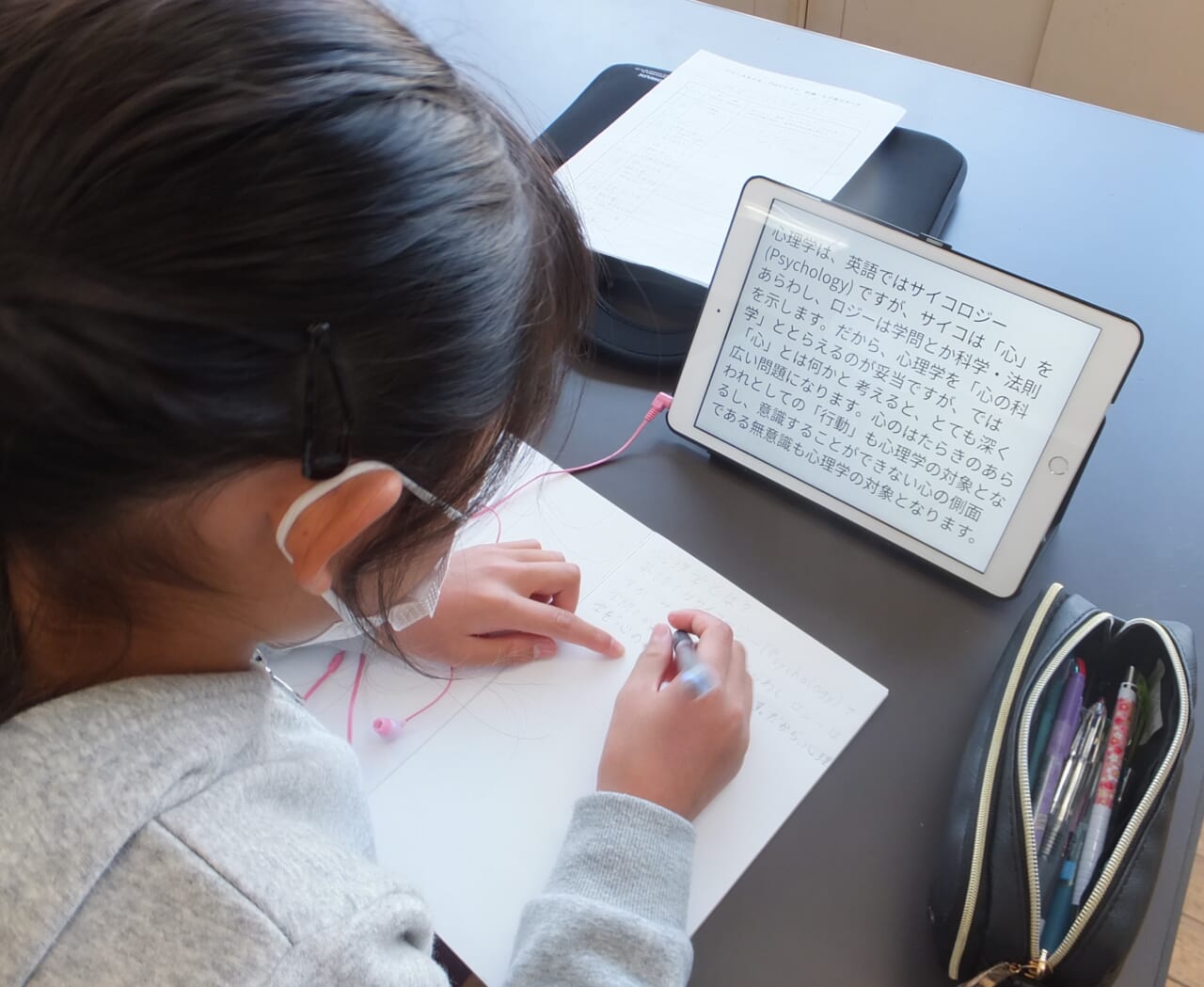

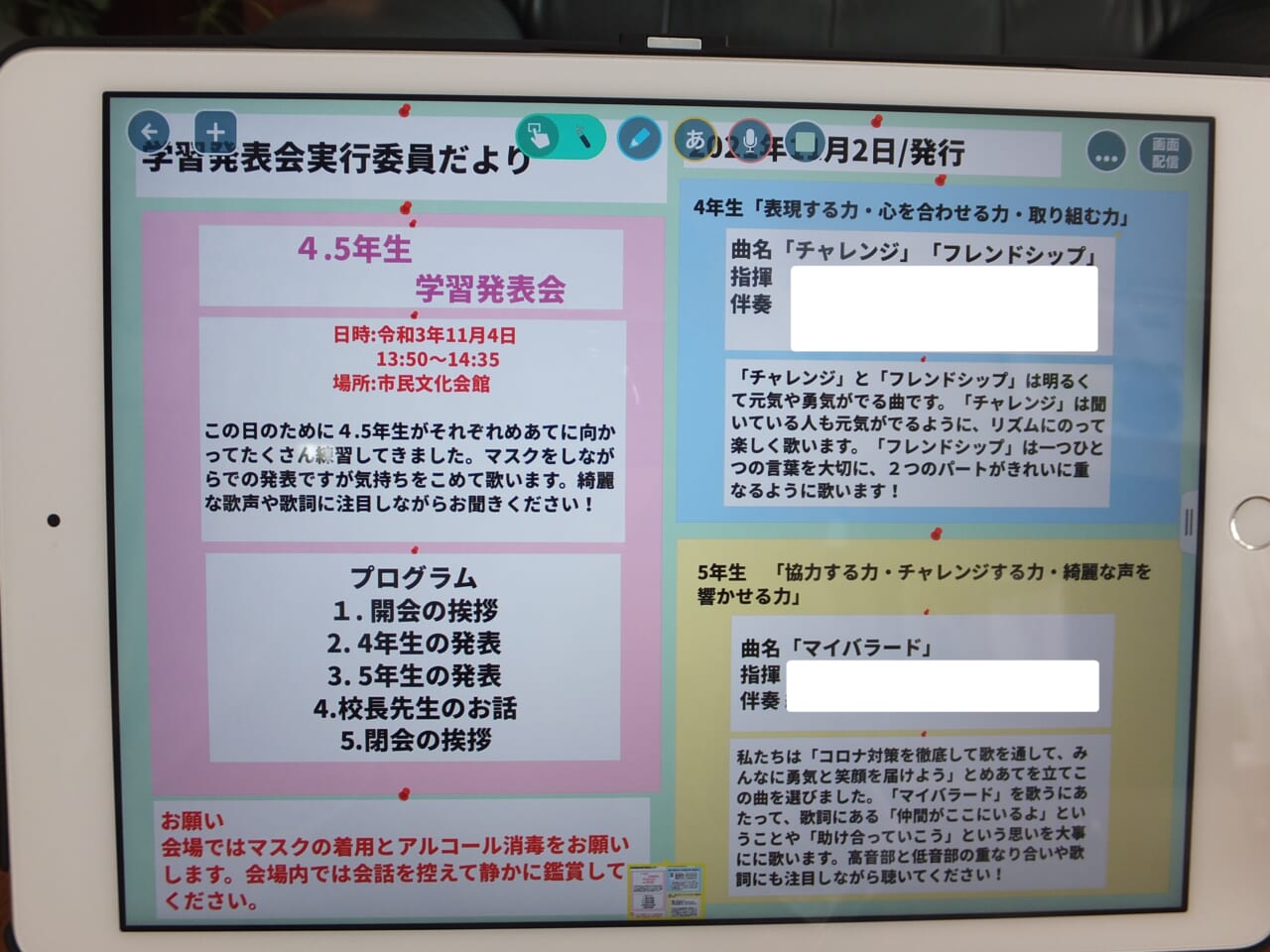

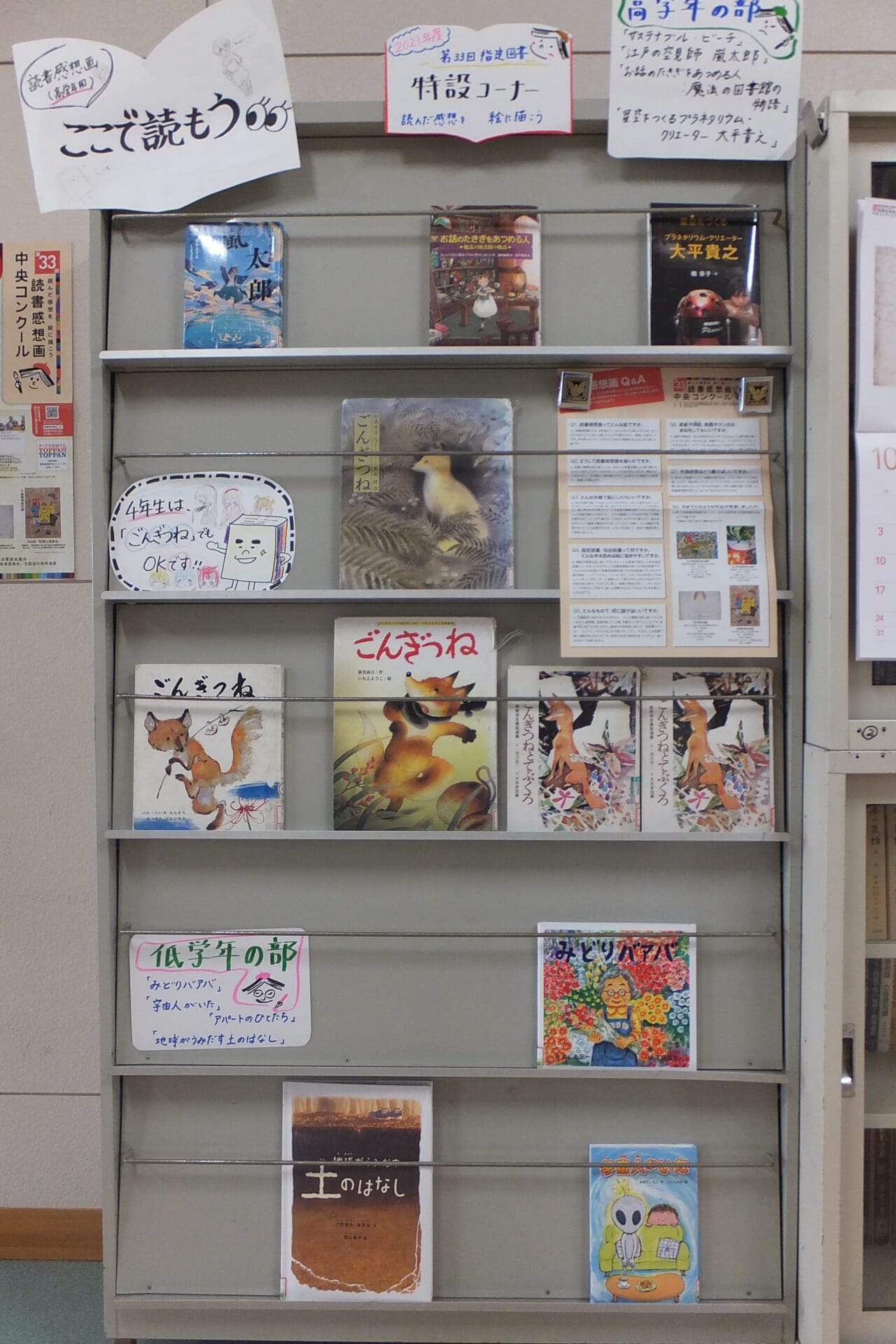

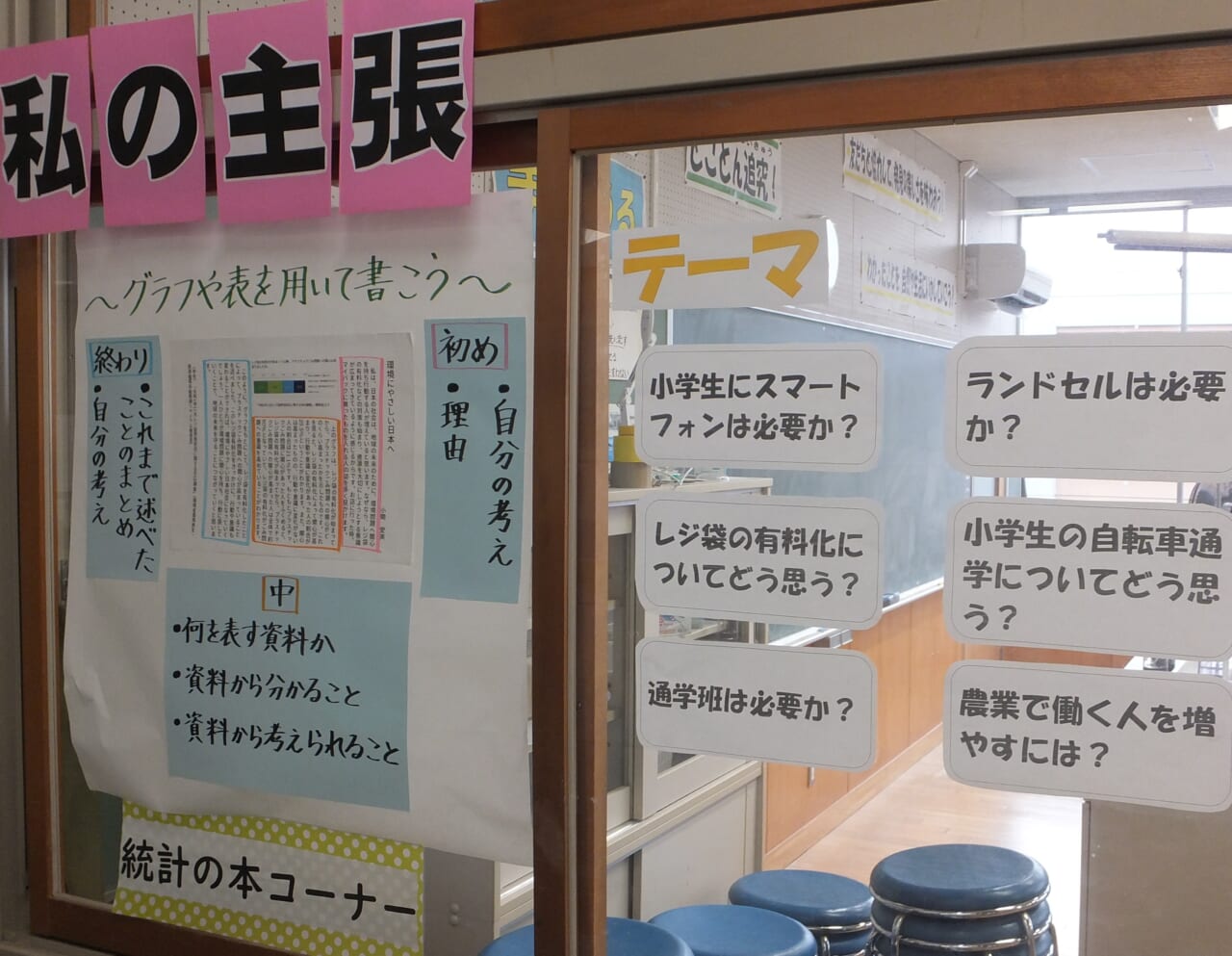

「私の主張」のテーマ。どんな資料を基にして、どんな主張ができあがるのでしょうか。

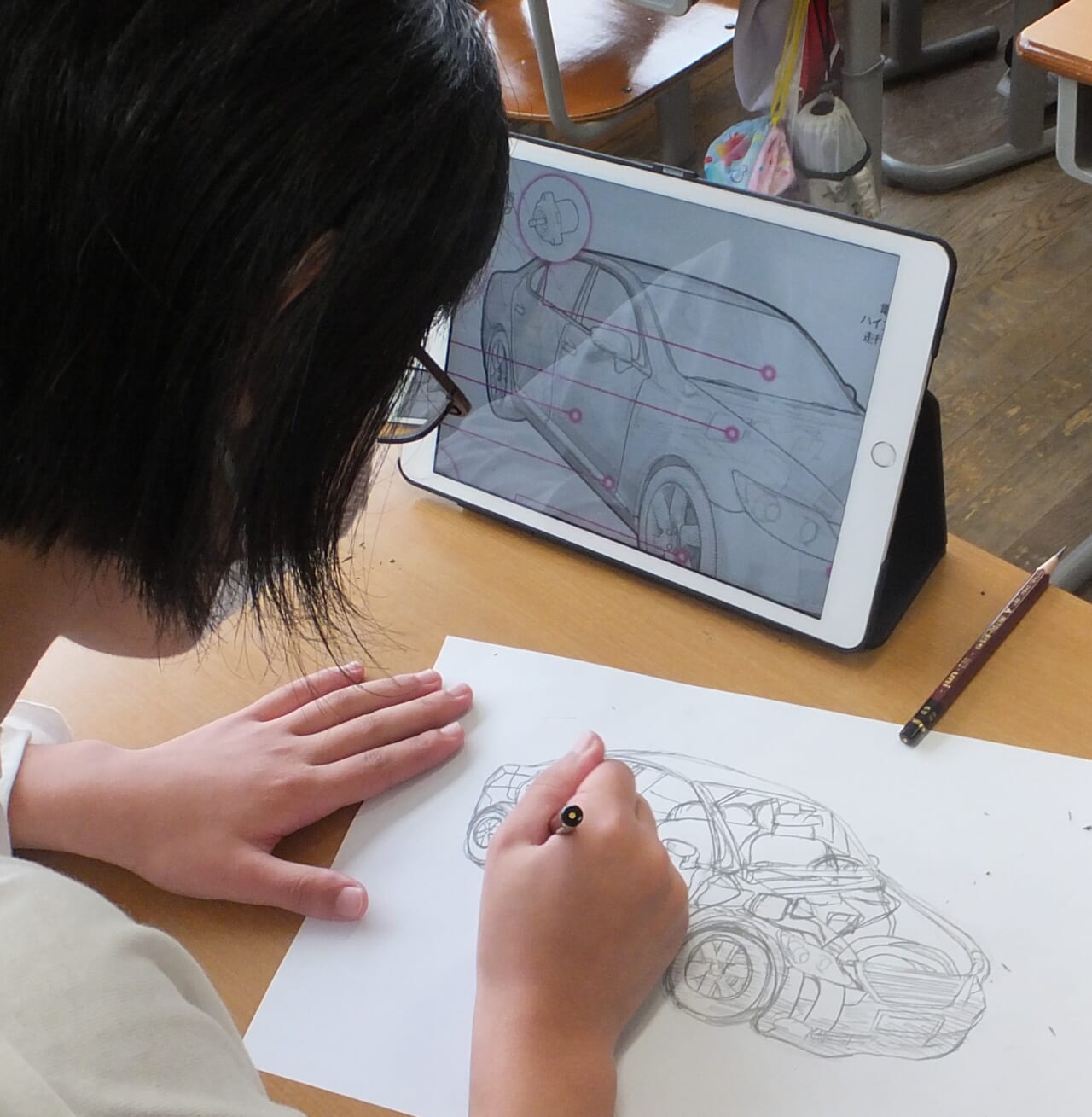

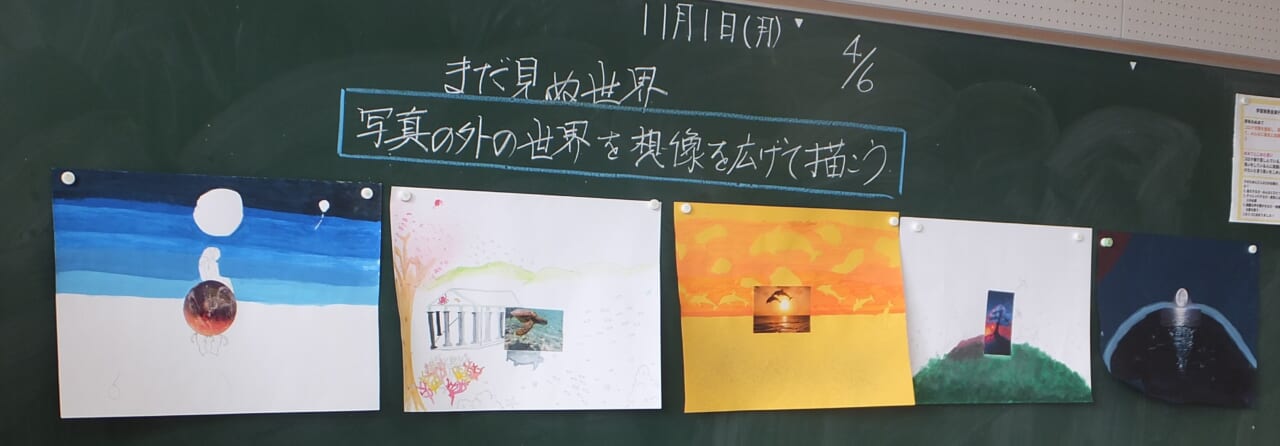

データだけではなく、こんな資料も。

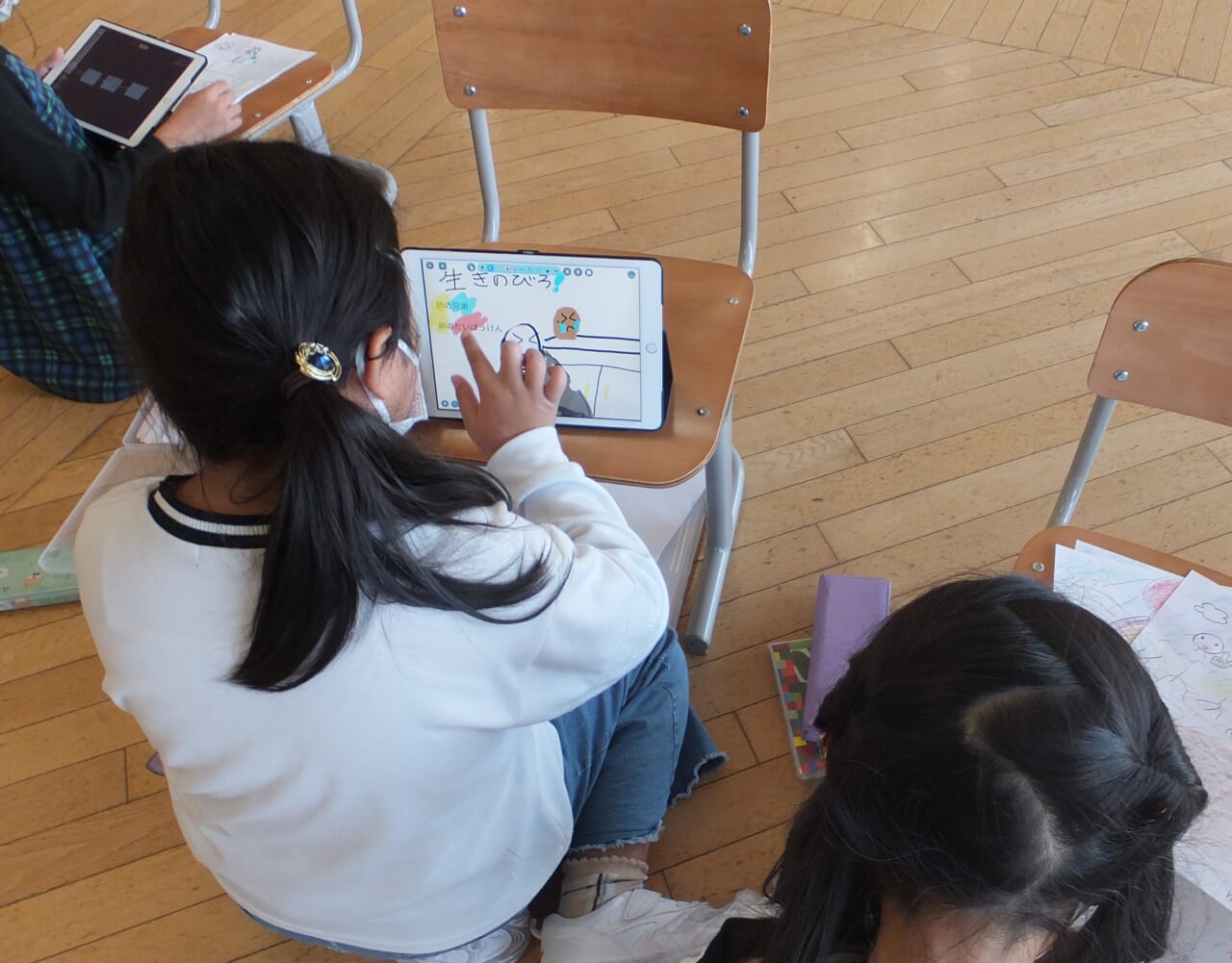

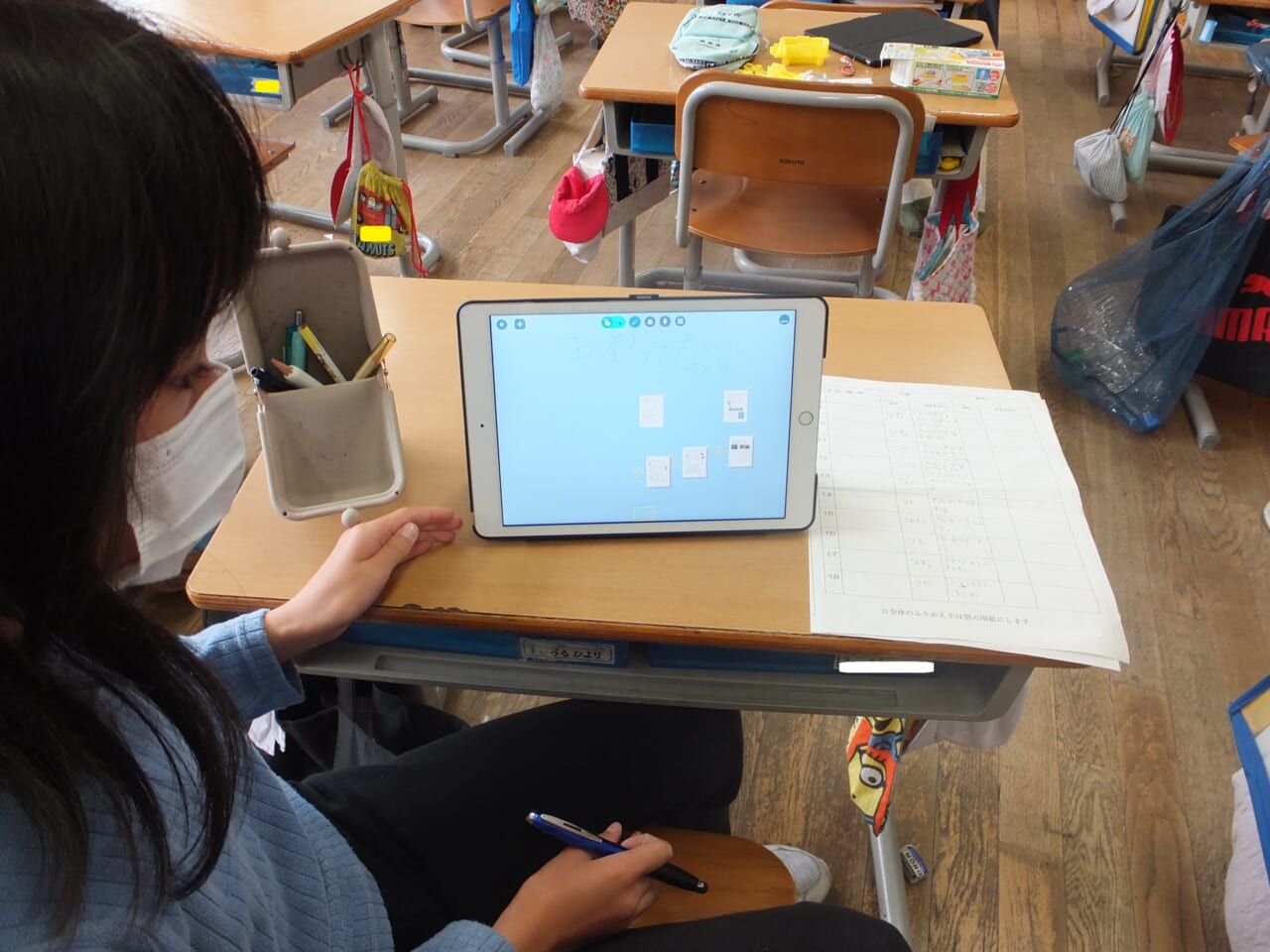

まずは、自分に必要な資料を選択して、保存。

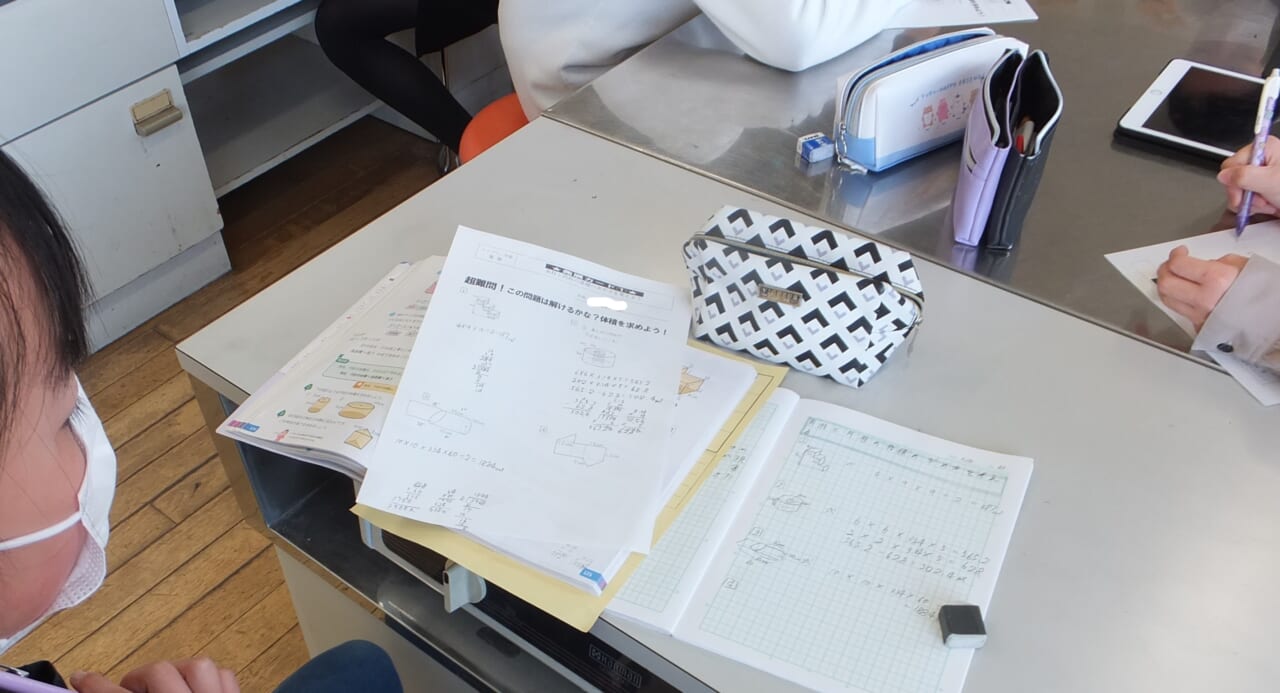

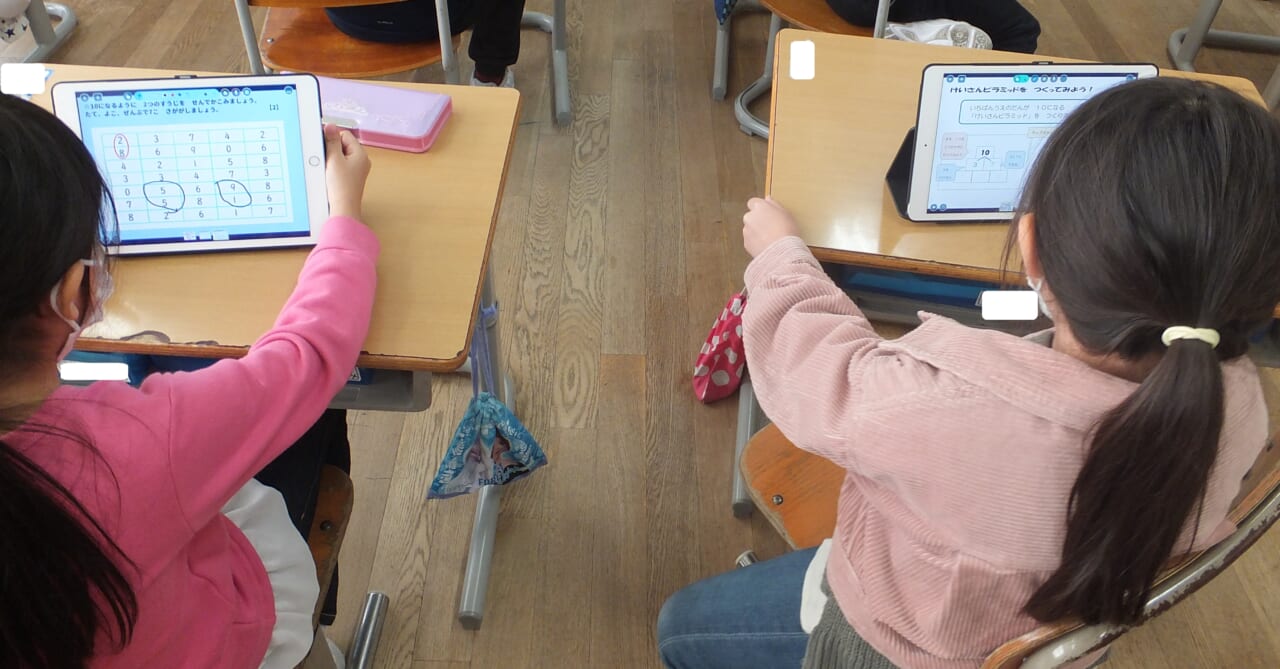

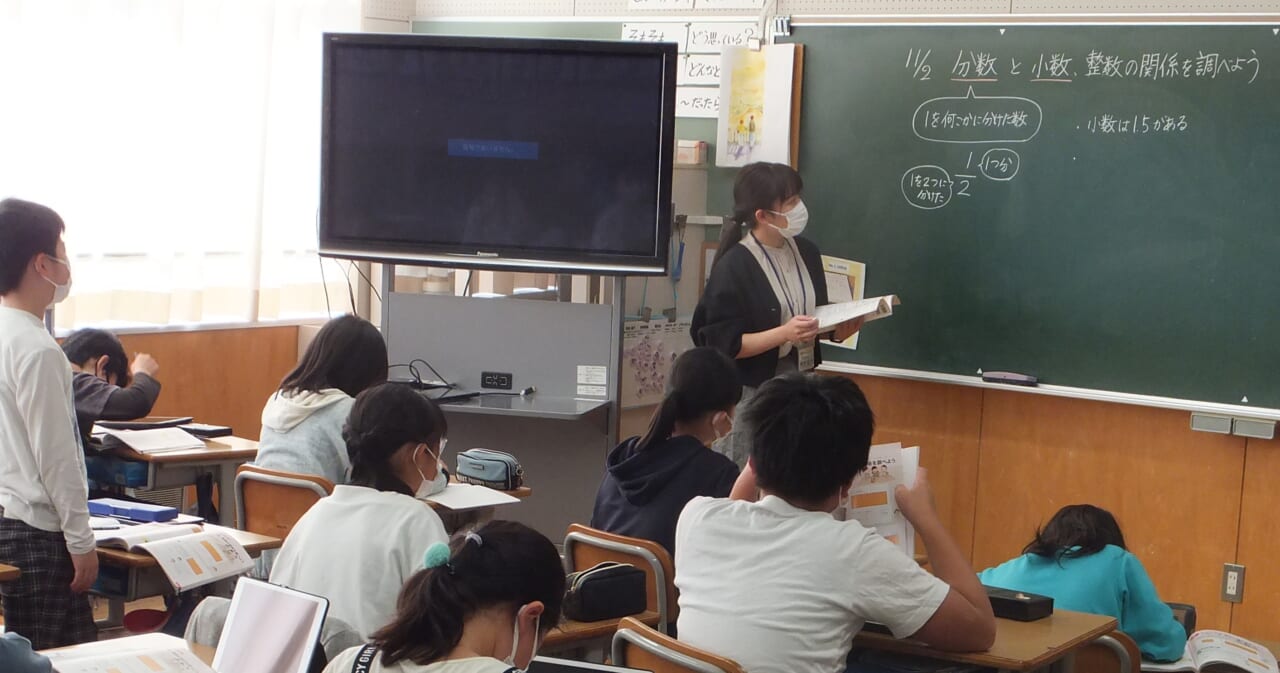

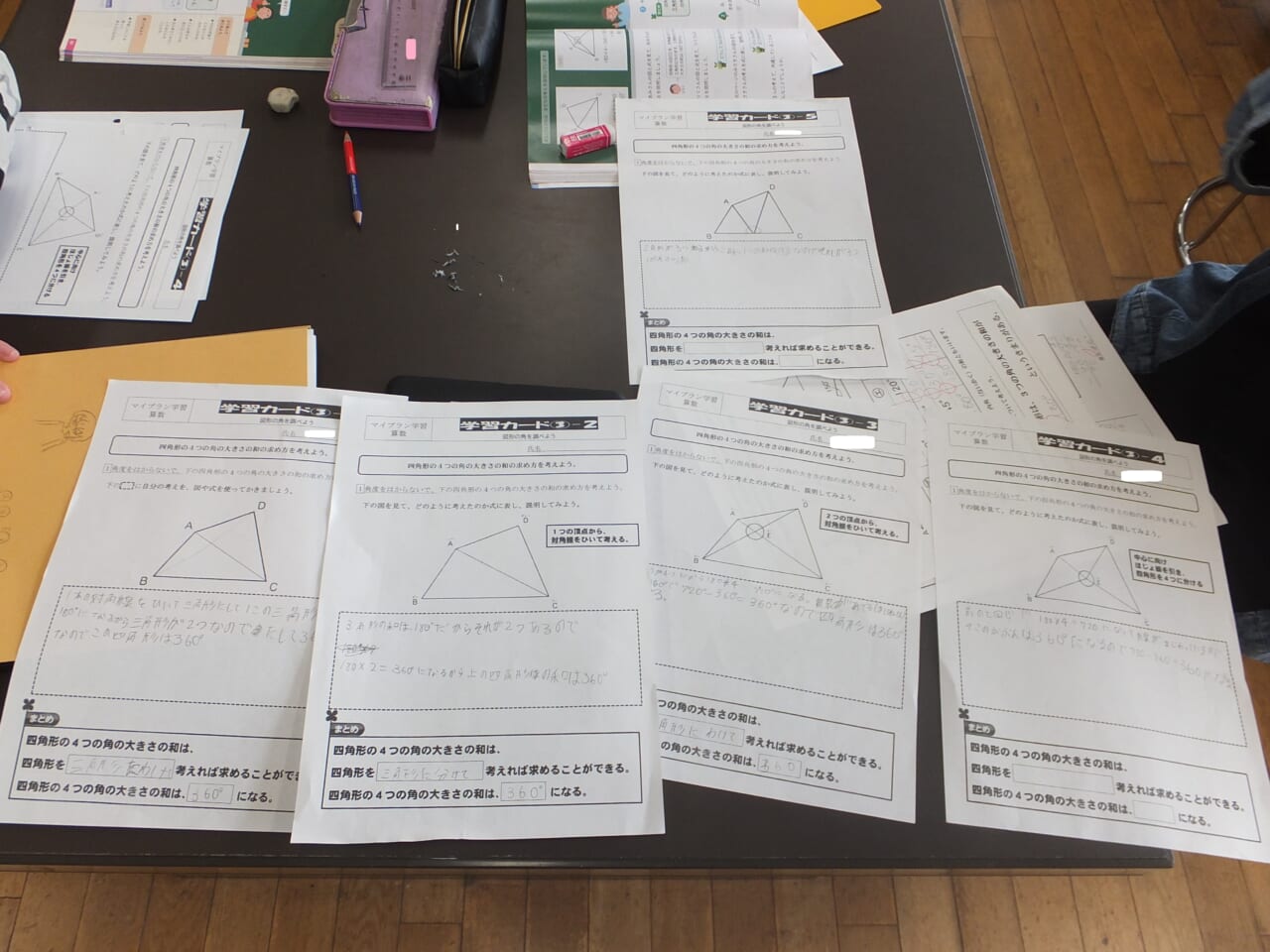

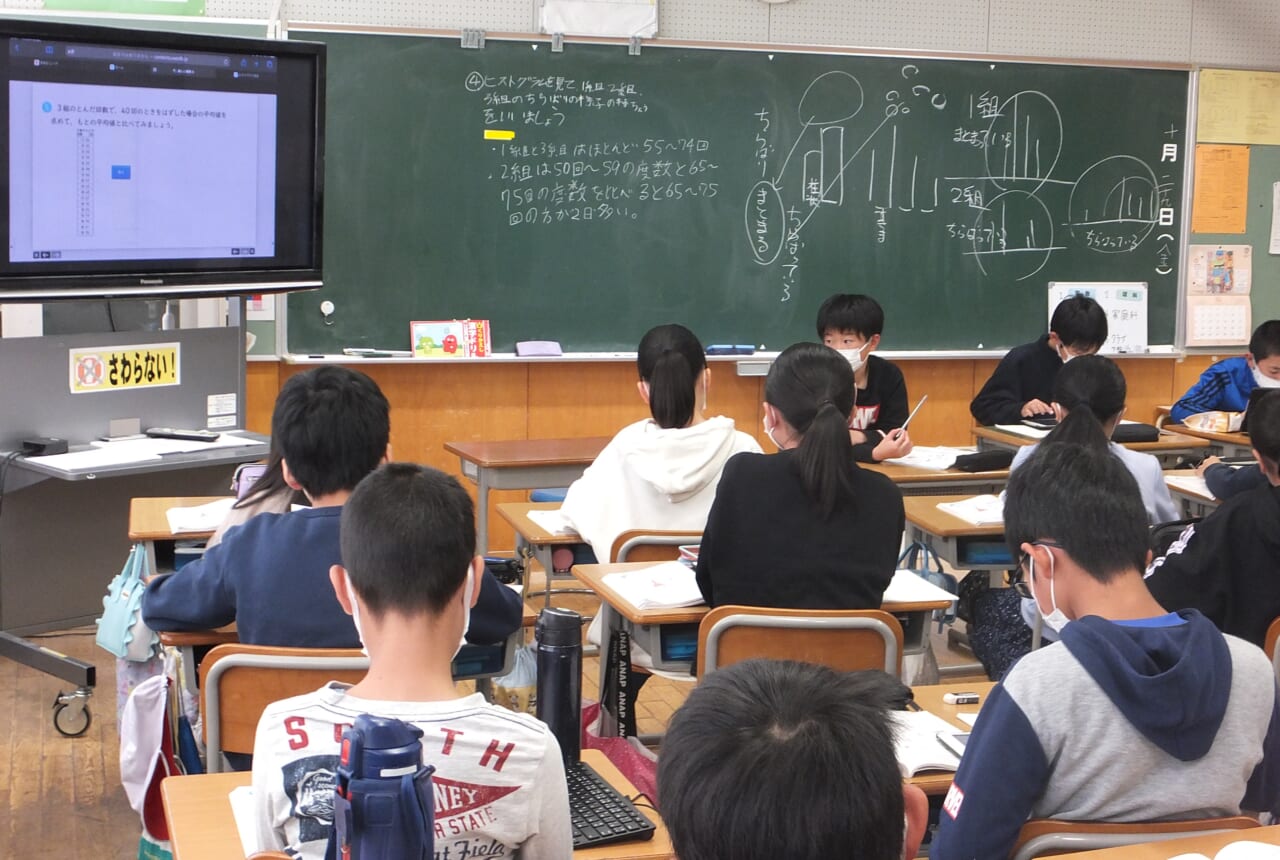

算数の発展。なかなか手ごわくないですか!?

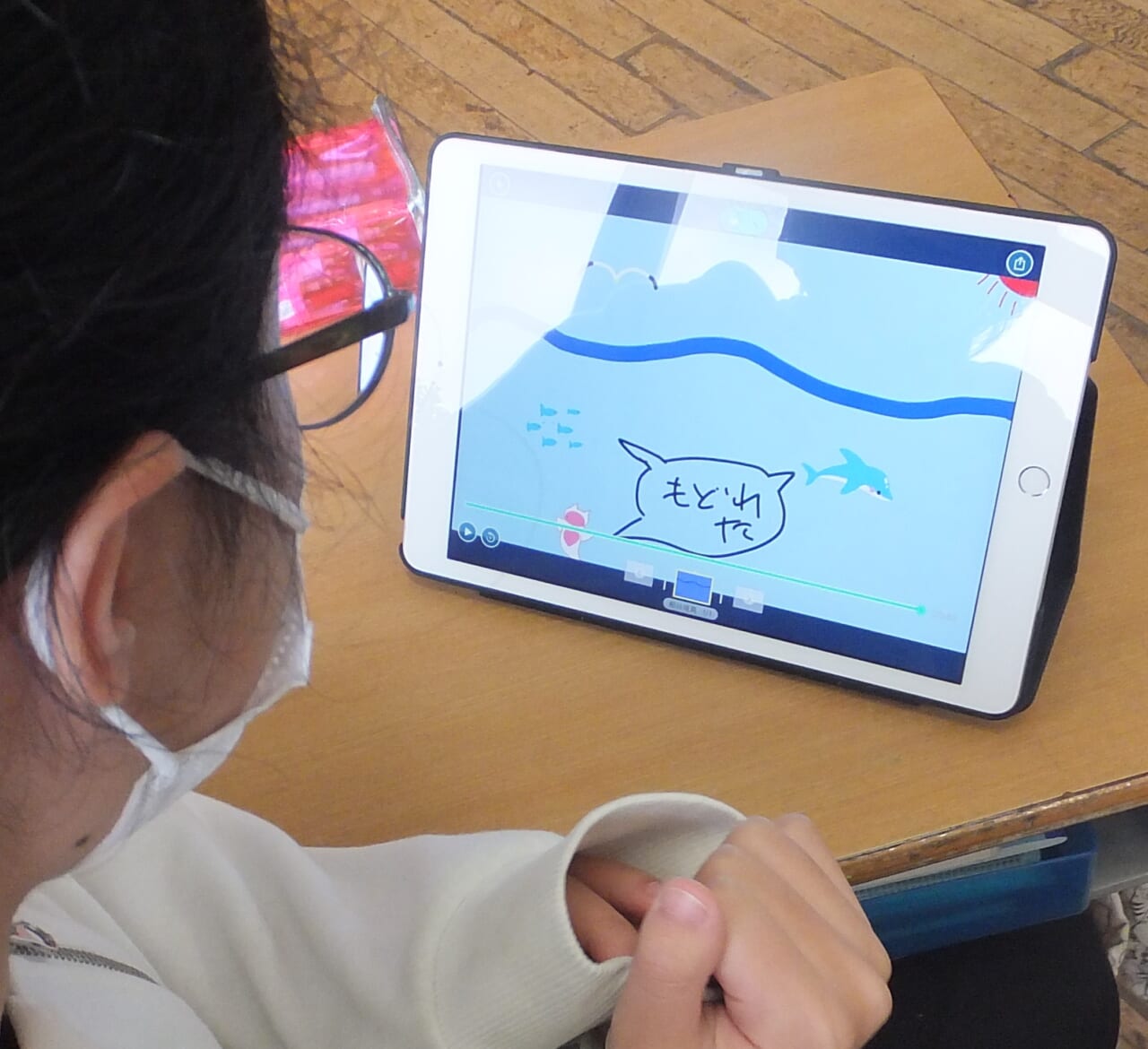

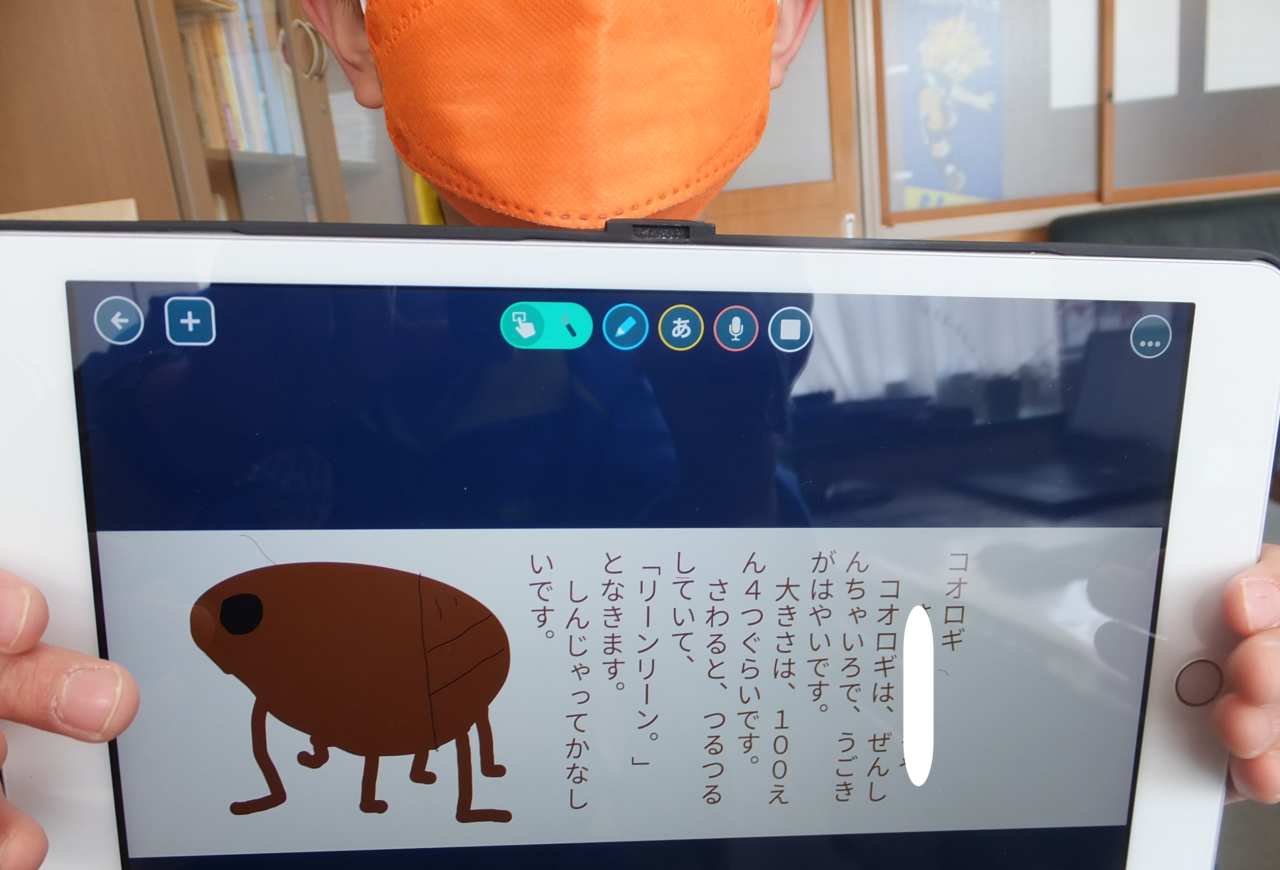

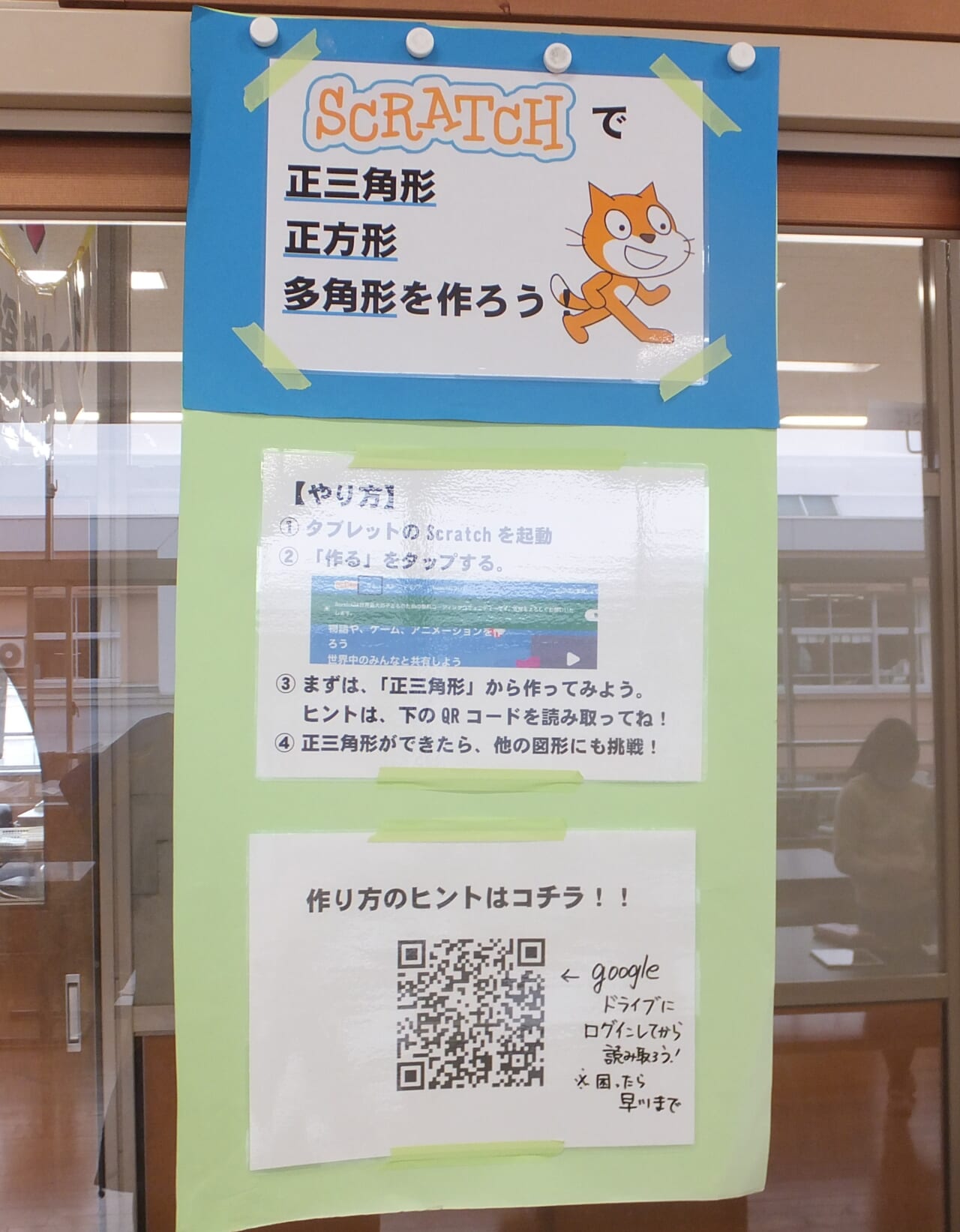

子供たちにはSCRATCHで図形を描くのは、そう高いハードルではないらしく、工夫して動きをつけています。

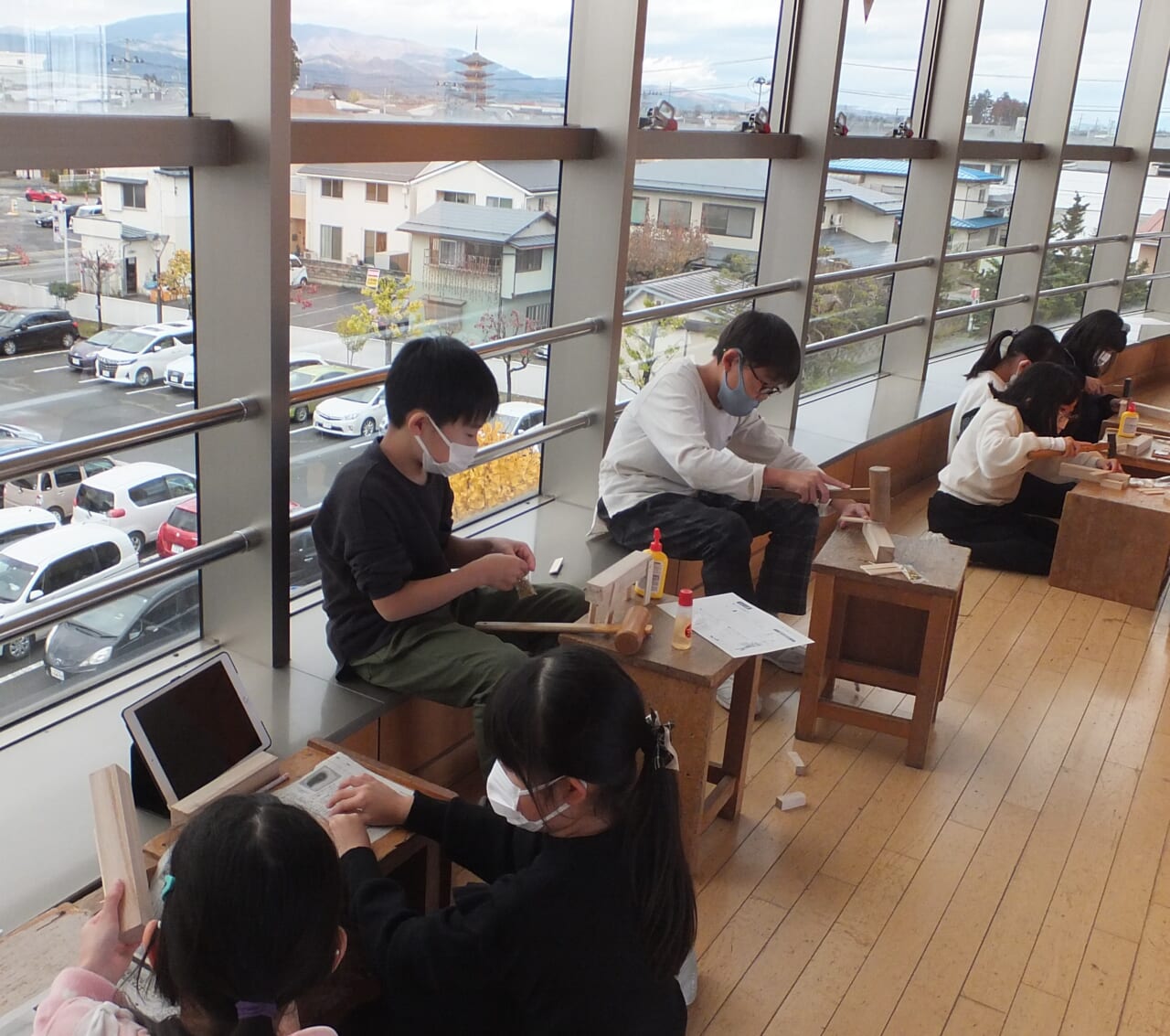

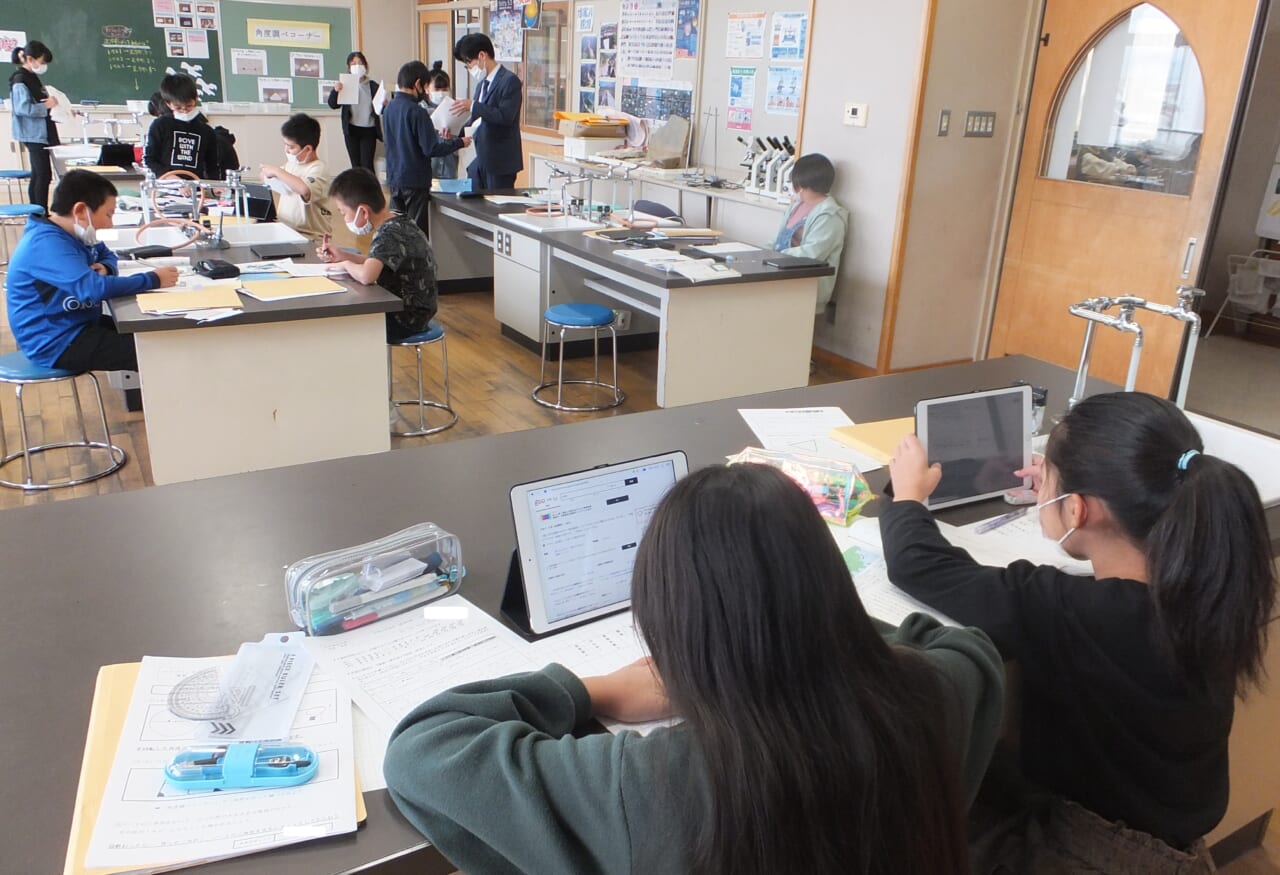

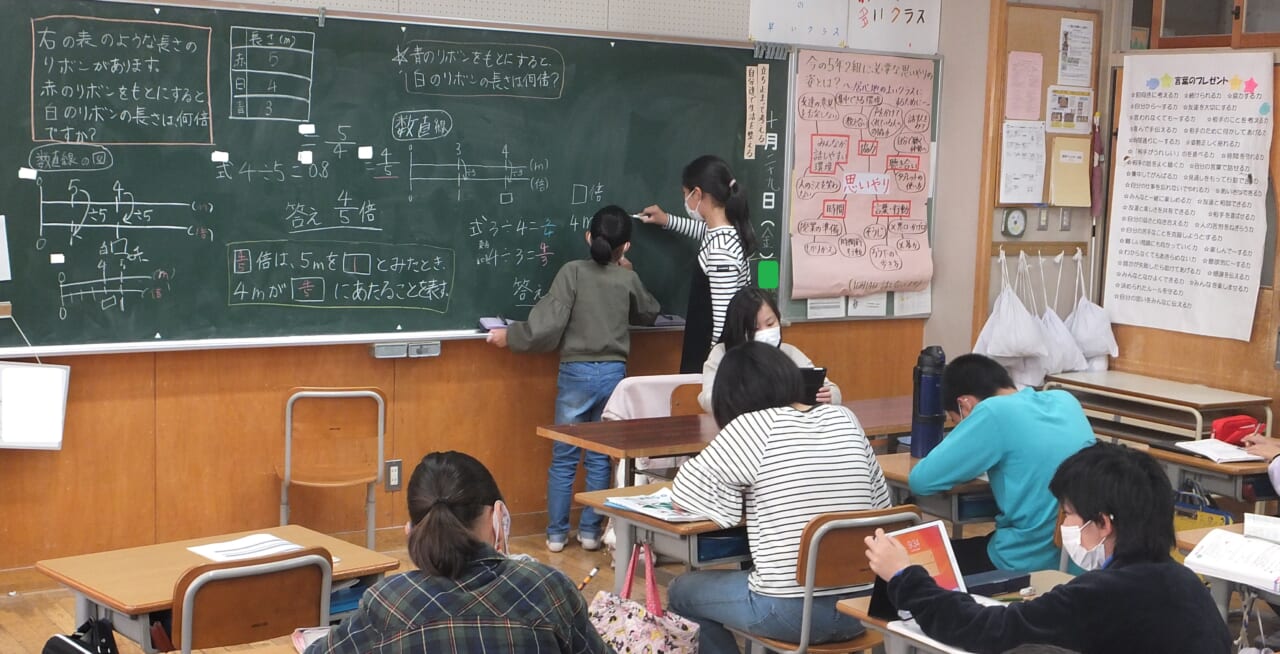

一緒にいますが、取り組んでいるのは国語と算数。それでも、必要な時は学び合います。

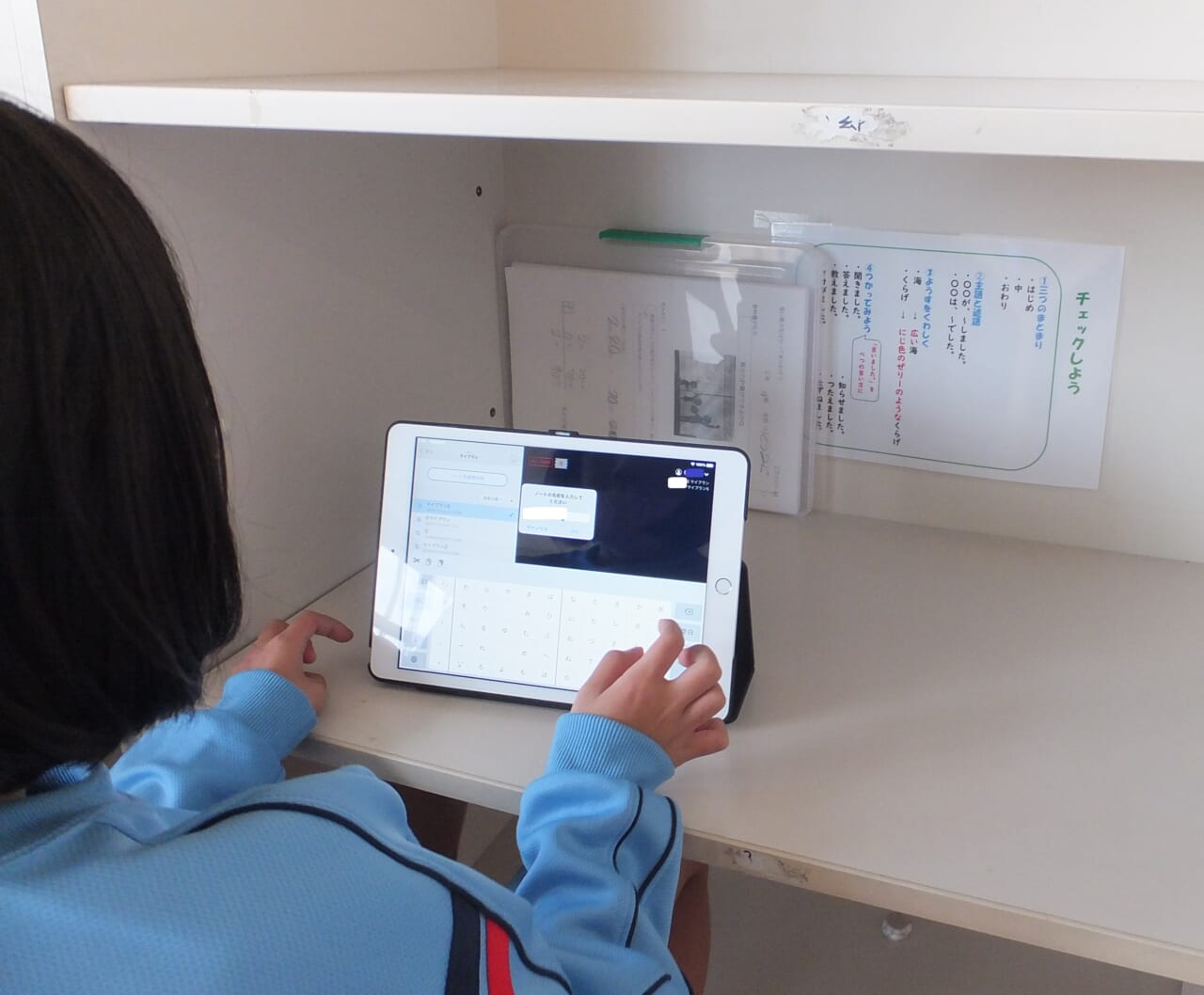

周りに人がいないと集中できます。

なぜか、こういうところが好きなんですよねぇ。わかる気がします。

「自学・自習」。ここは一番難しい。「わかんないよ、僕を納得させてよ」なんて声が聞こえます。すてきな学び合いです。