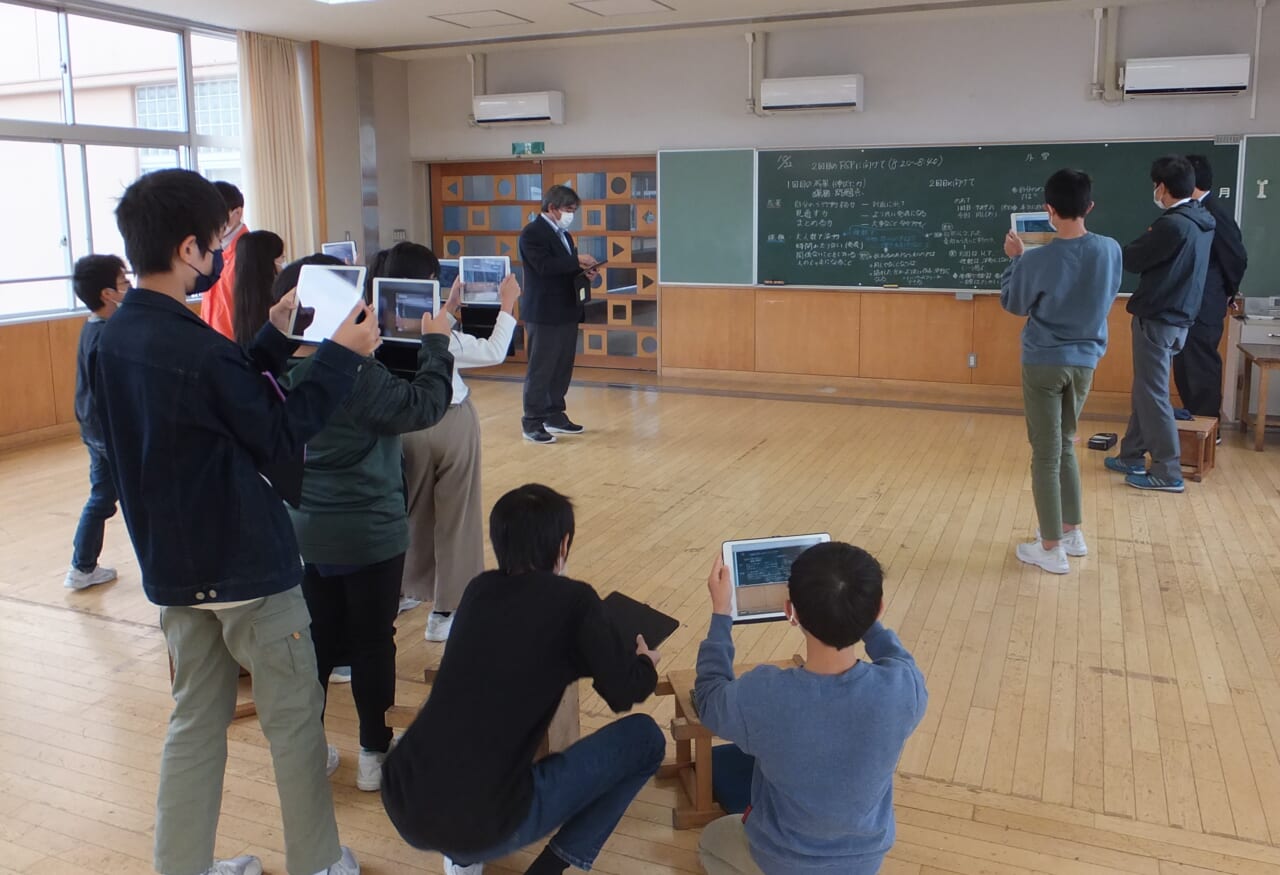

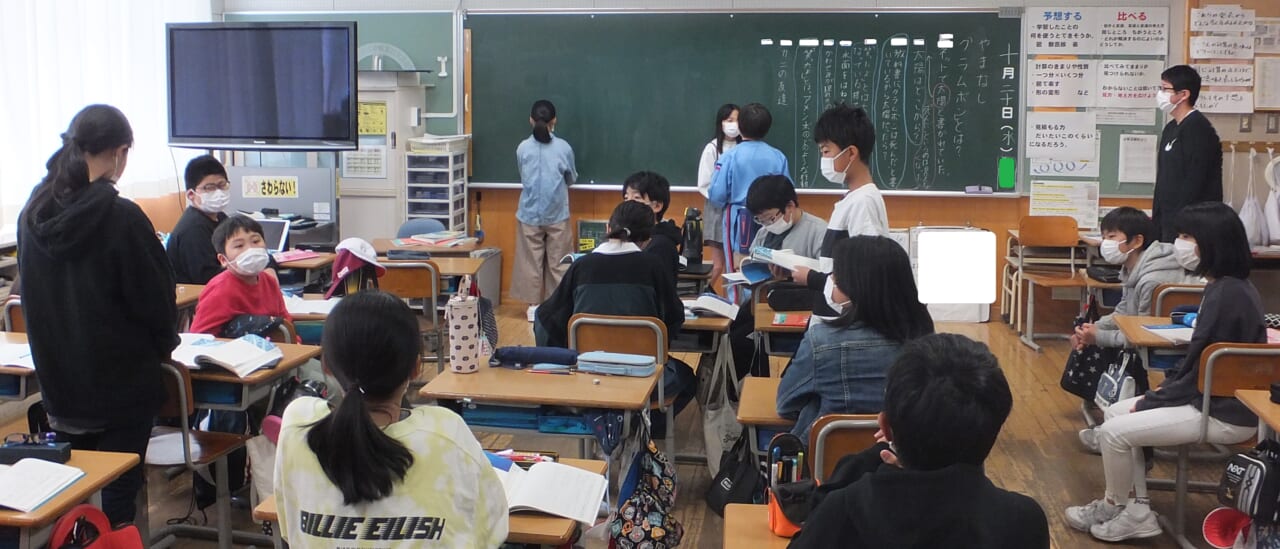

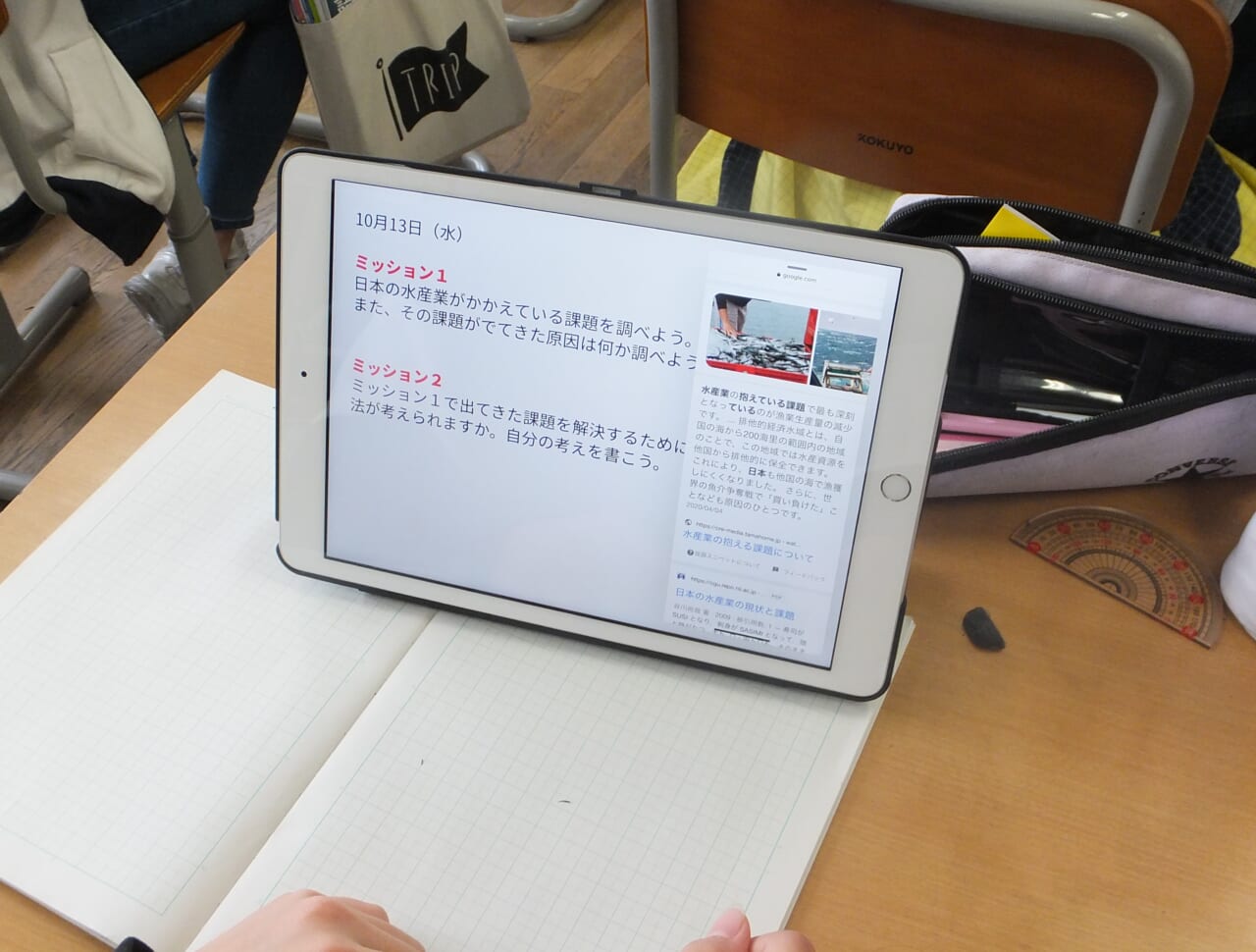

1年生とって初めてのMP(マイプラン)学習が始まります。まず、二つのクラスで各々ガイダンスが始まっています。 初めての学び方なので、子供たちも興味津々です。

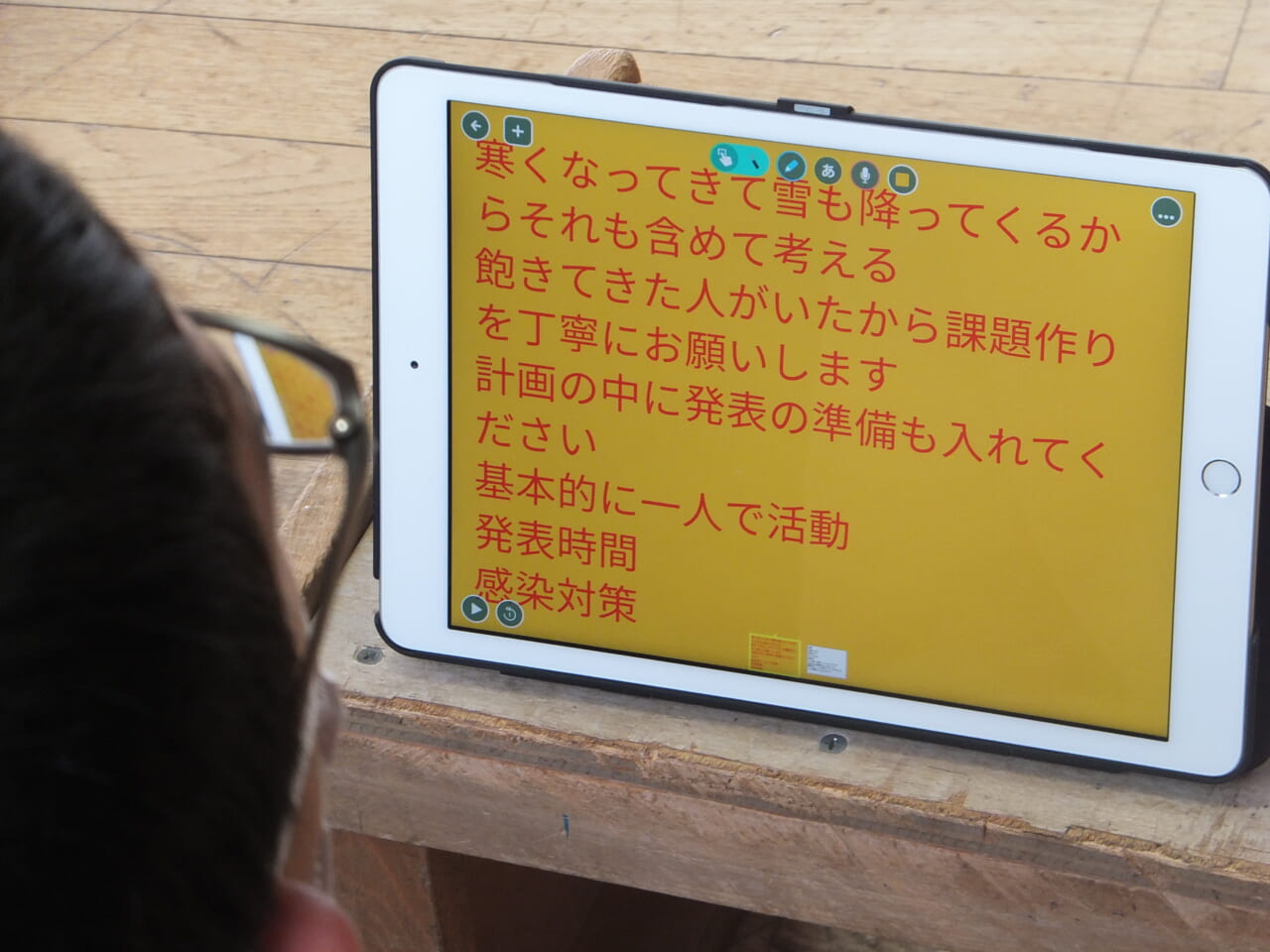

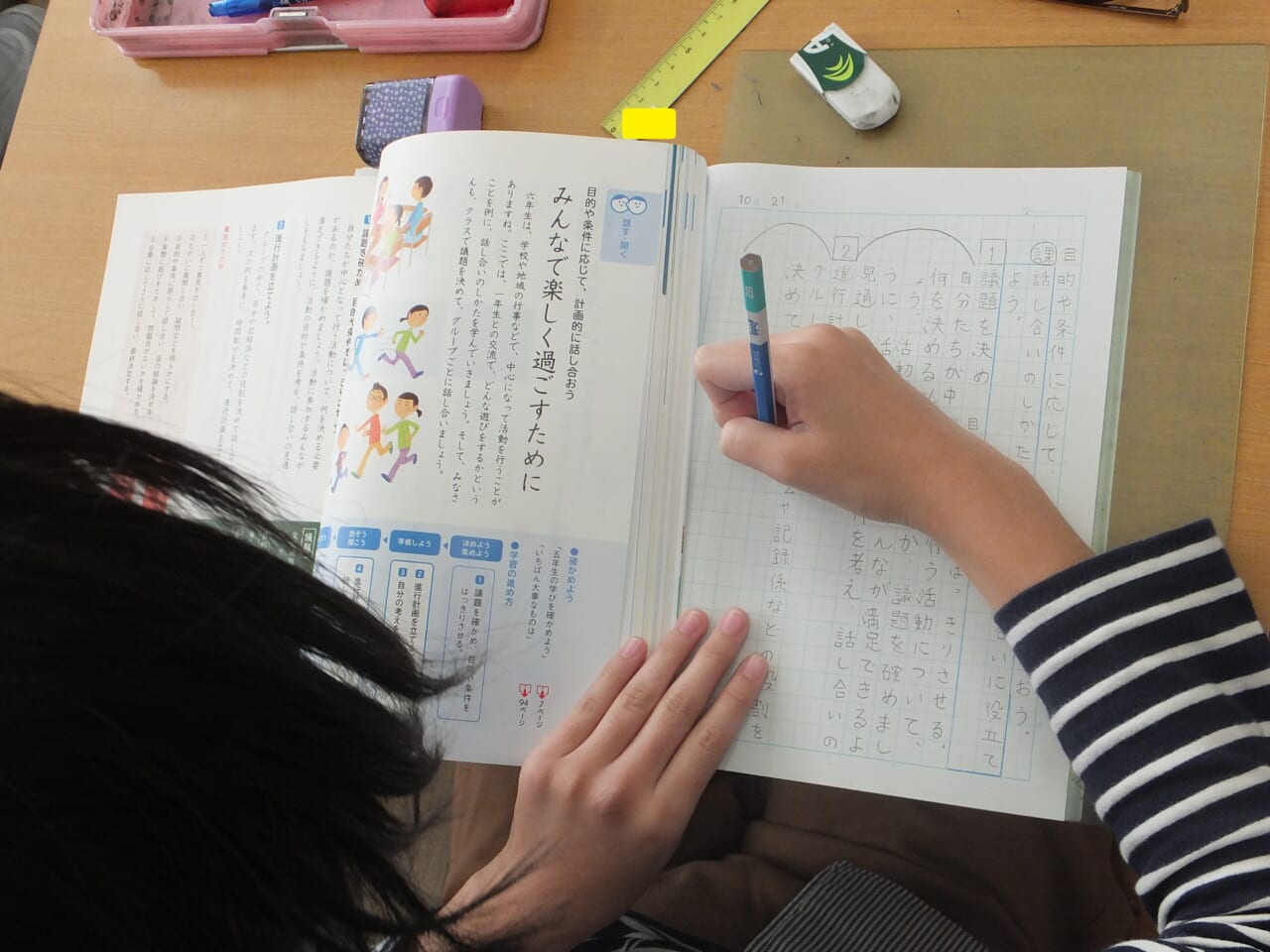

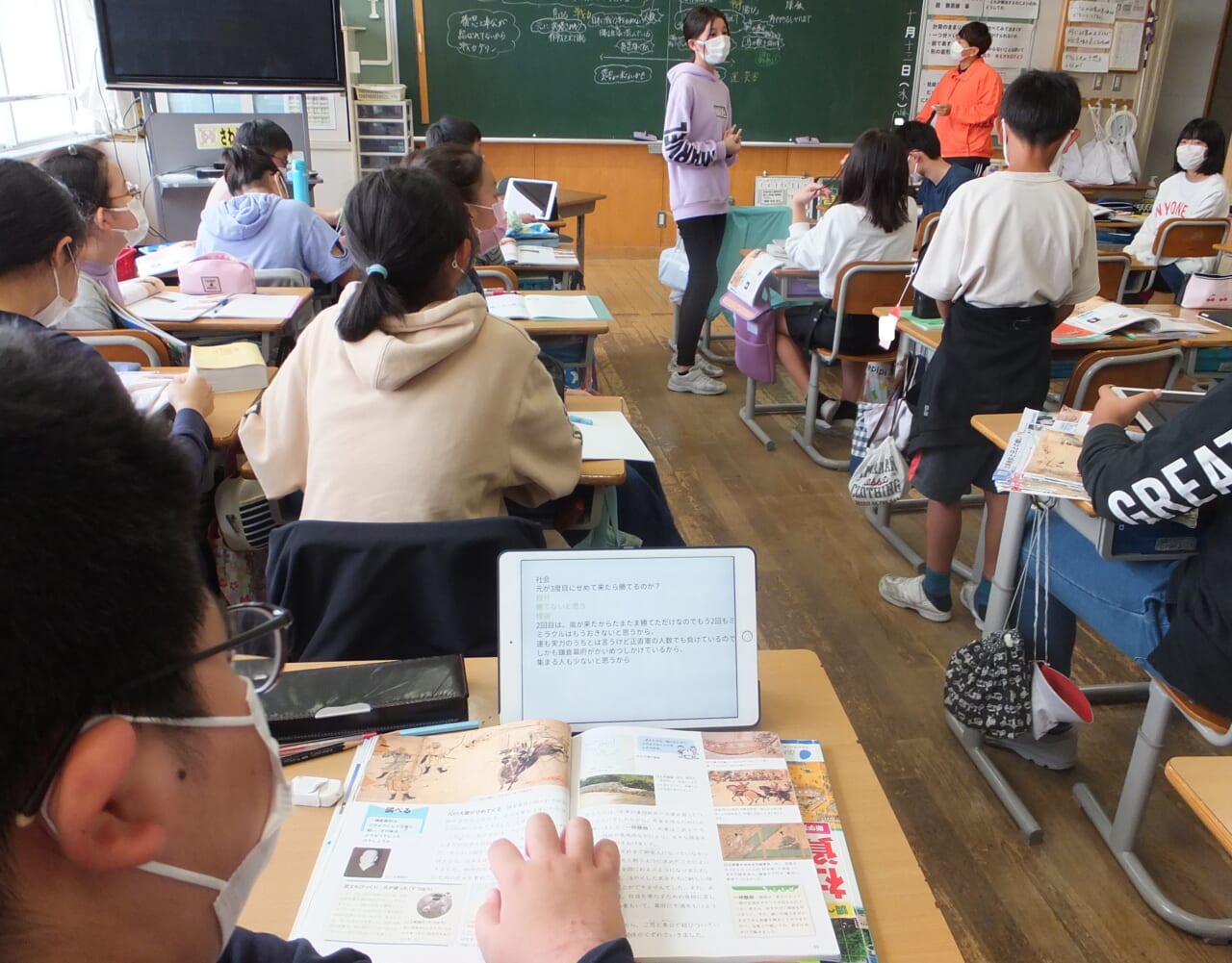

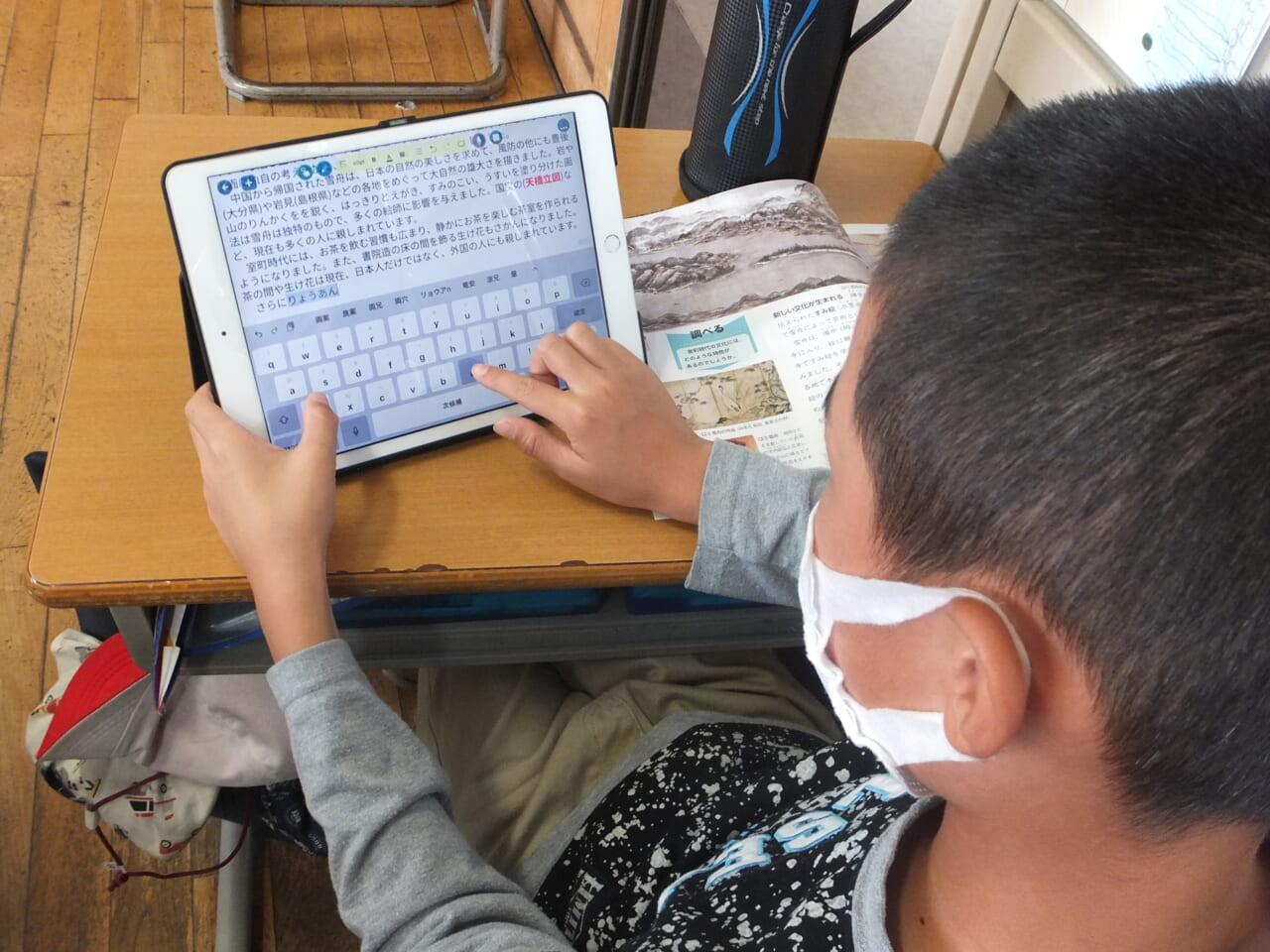

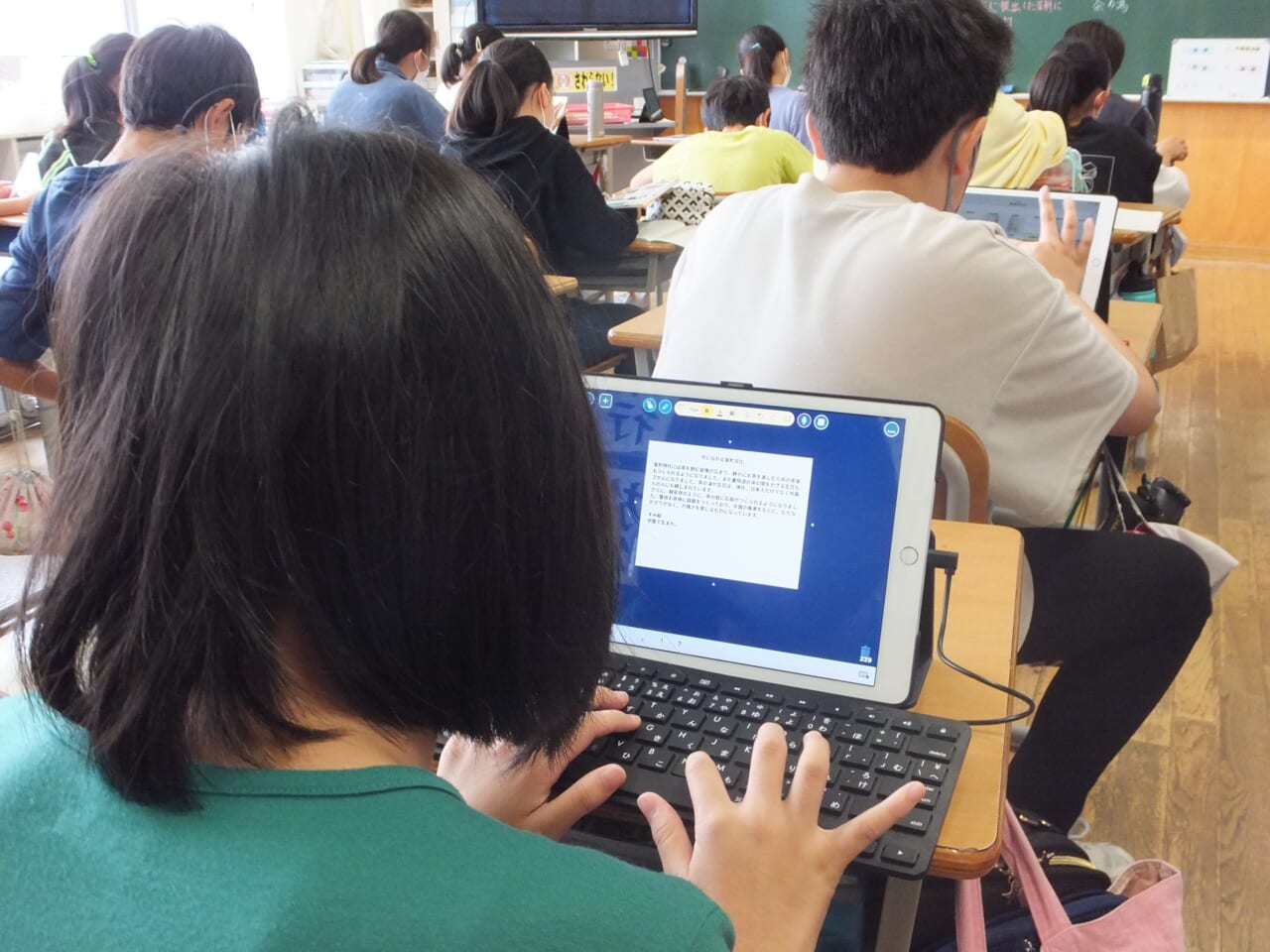

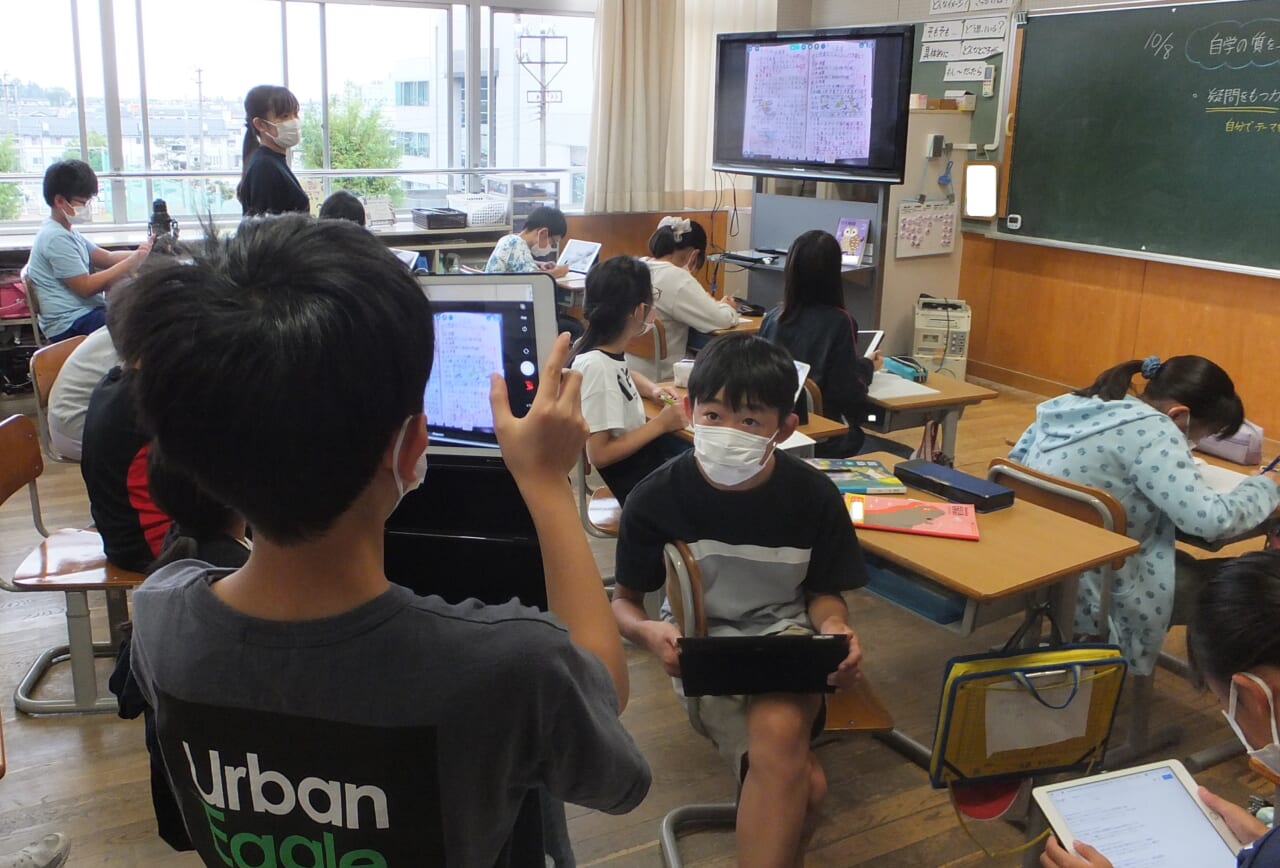

仲間と一緒の空間で、「自分」の計画「自分」のペースで学びを進めていきます。

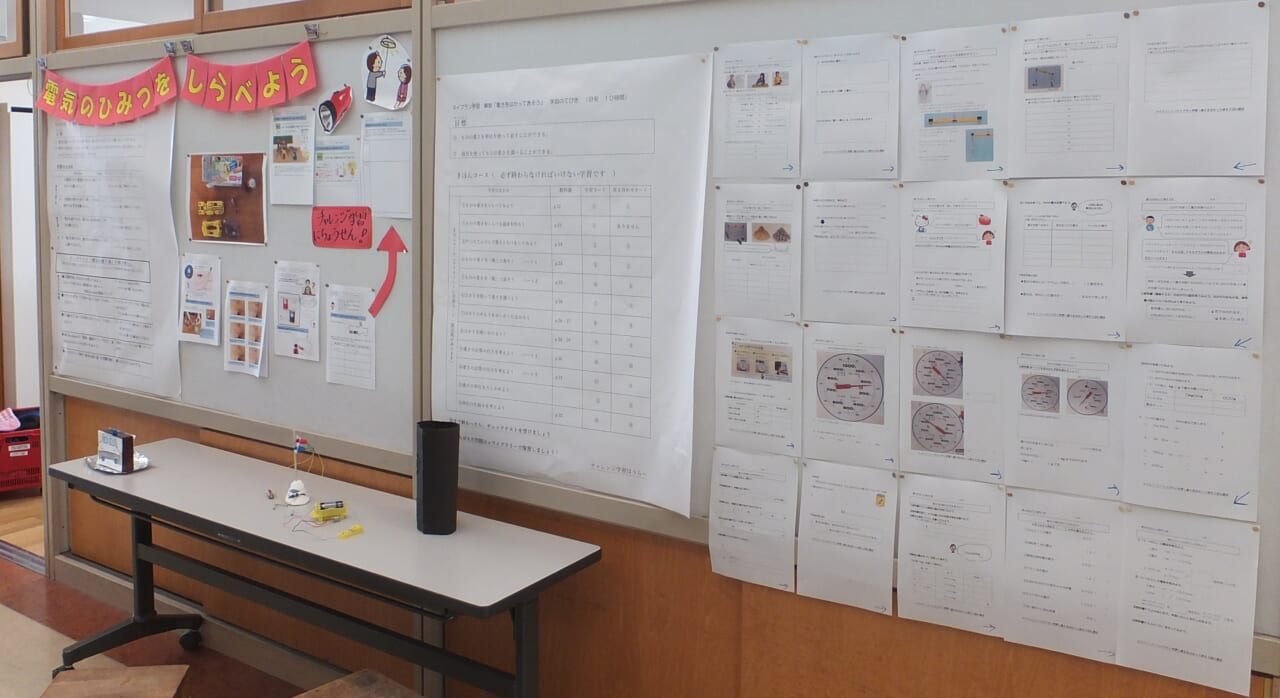

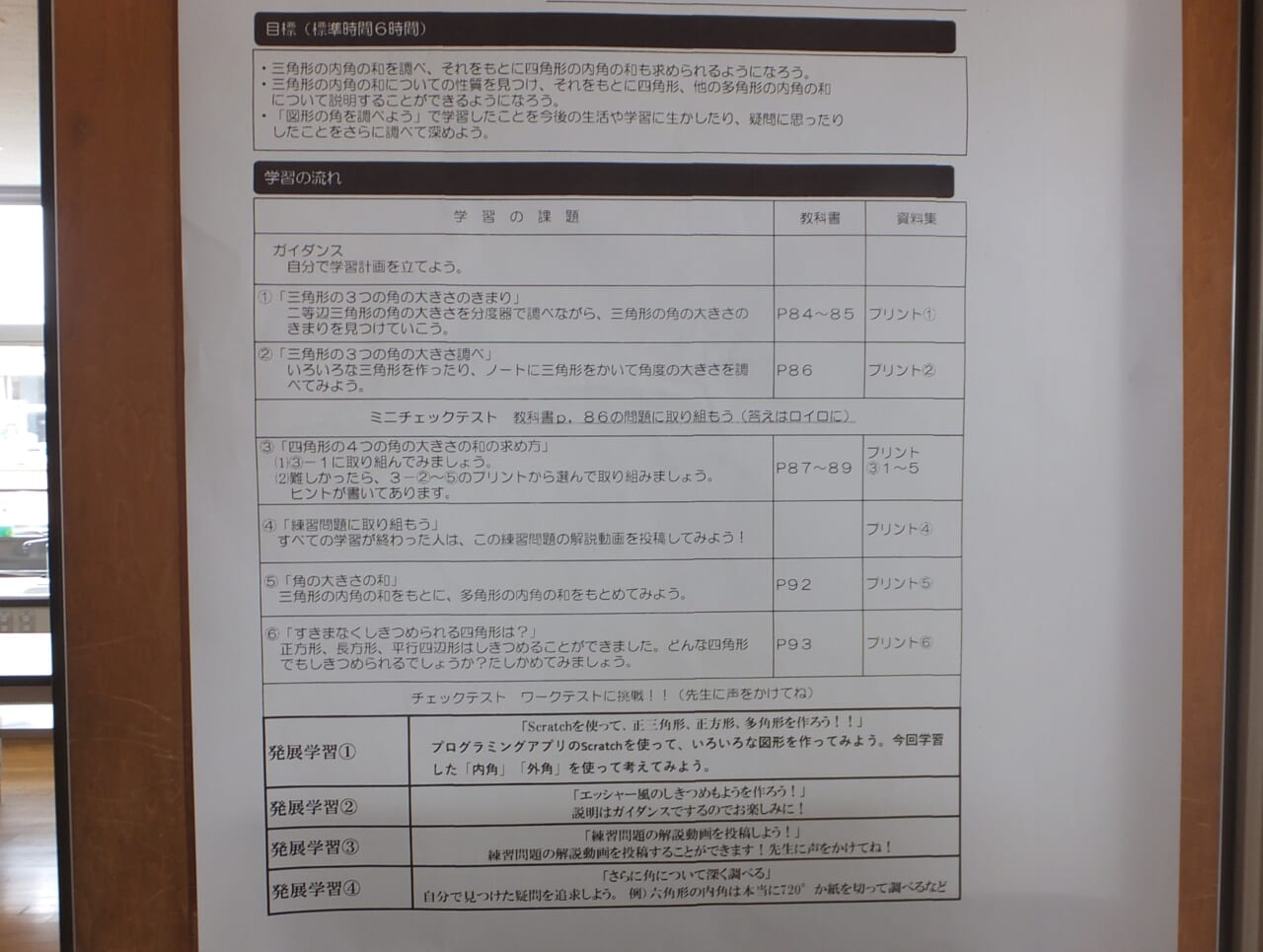

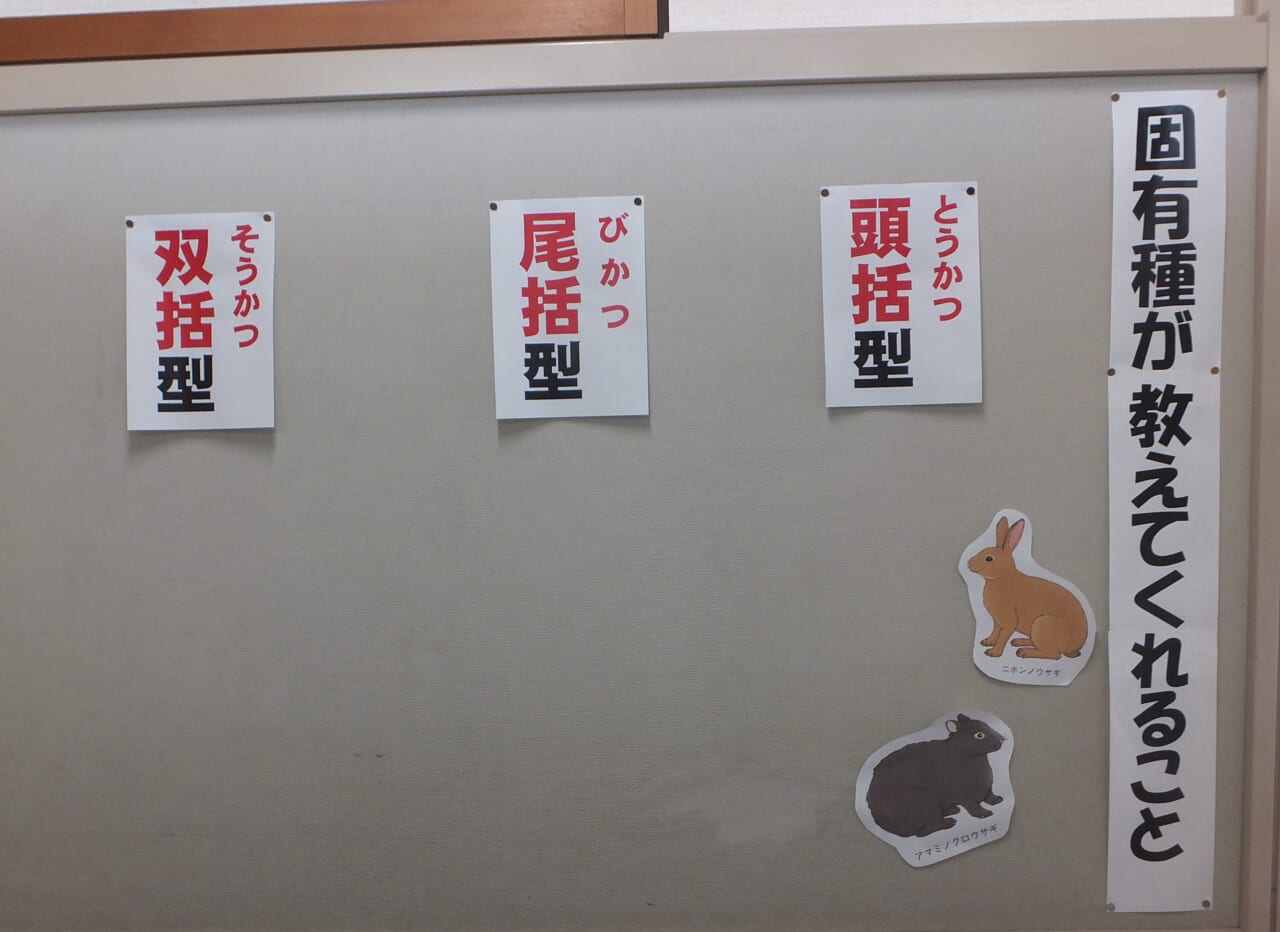

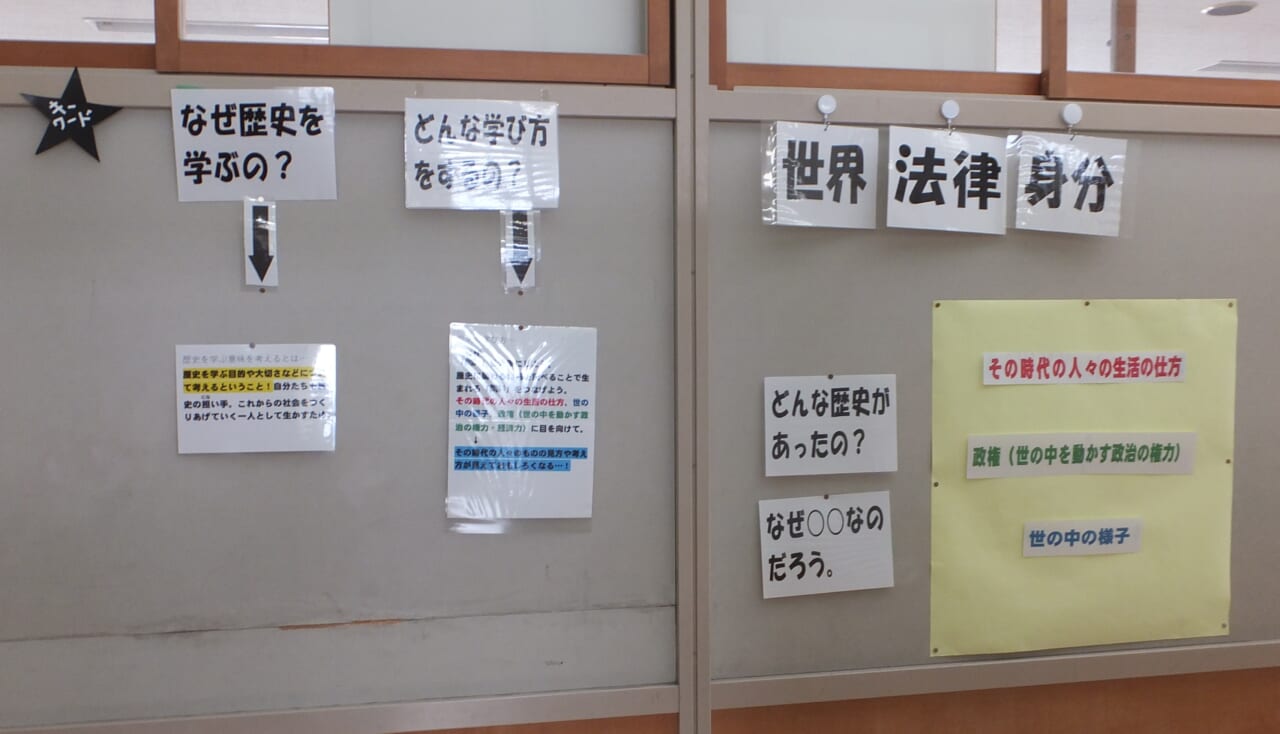

MP学習は環境による教育です。子供たちが来て学んでくれるのを待っている空間。先生方の工夫・苦労が環境のいたるところに見られます。

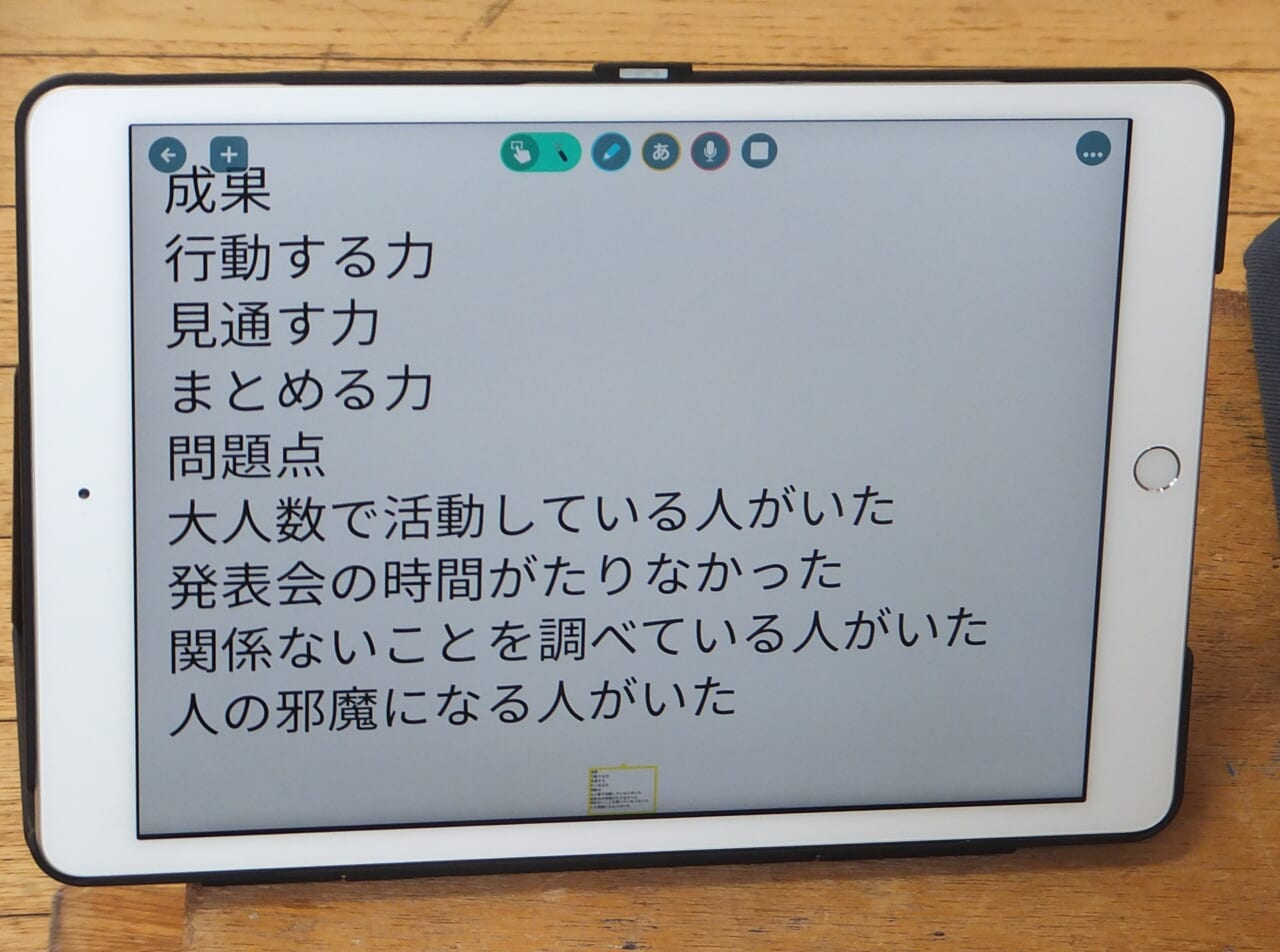

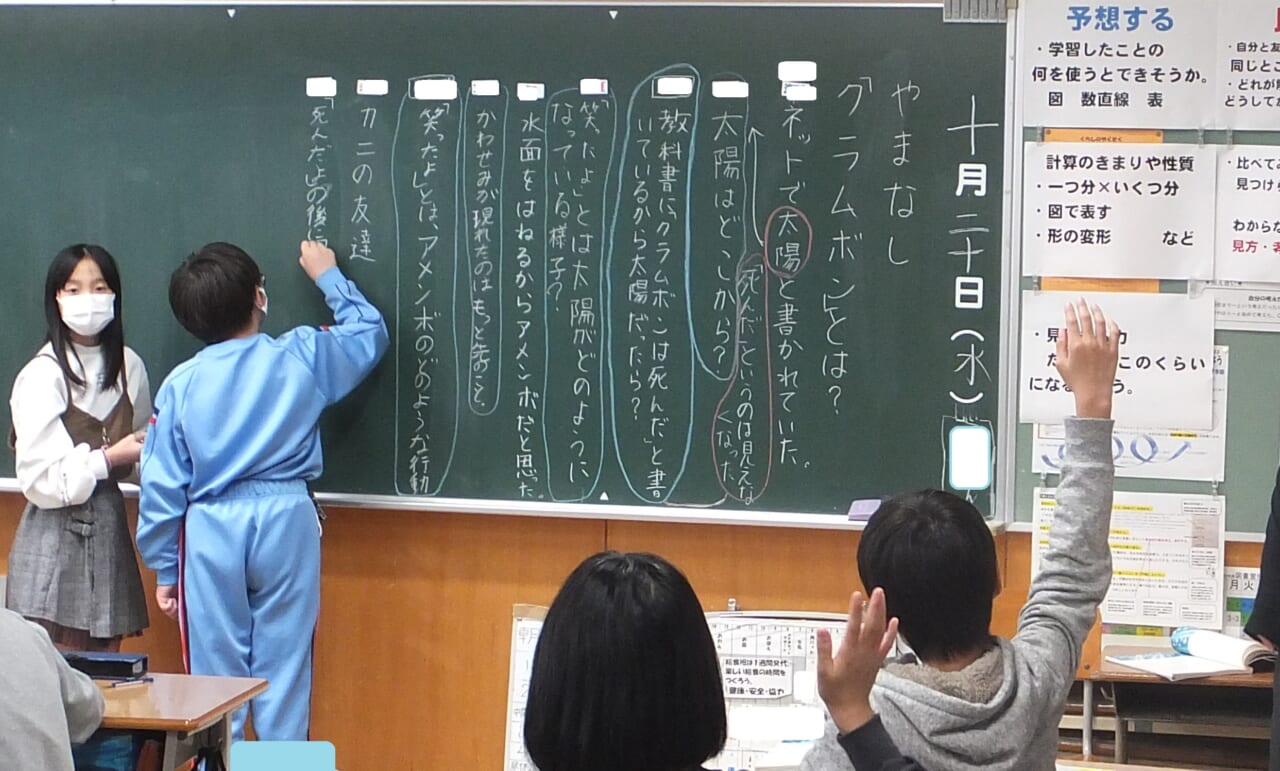

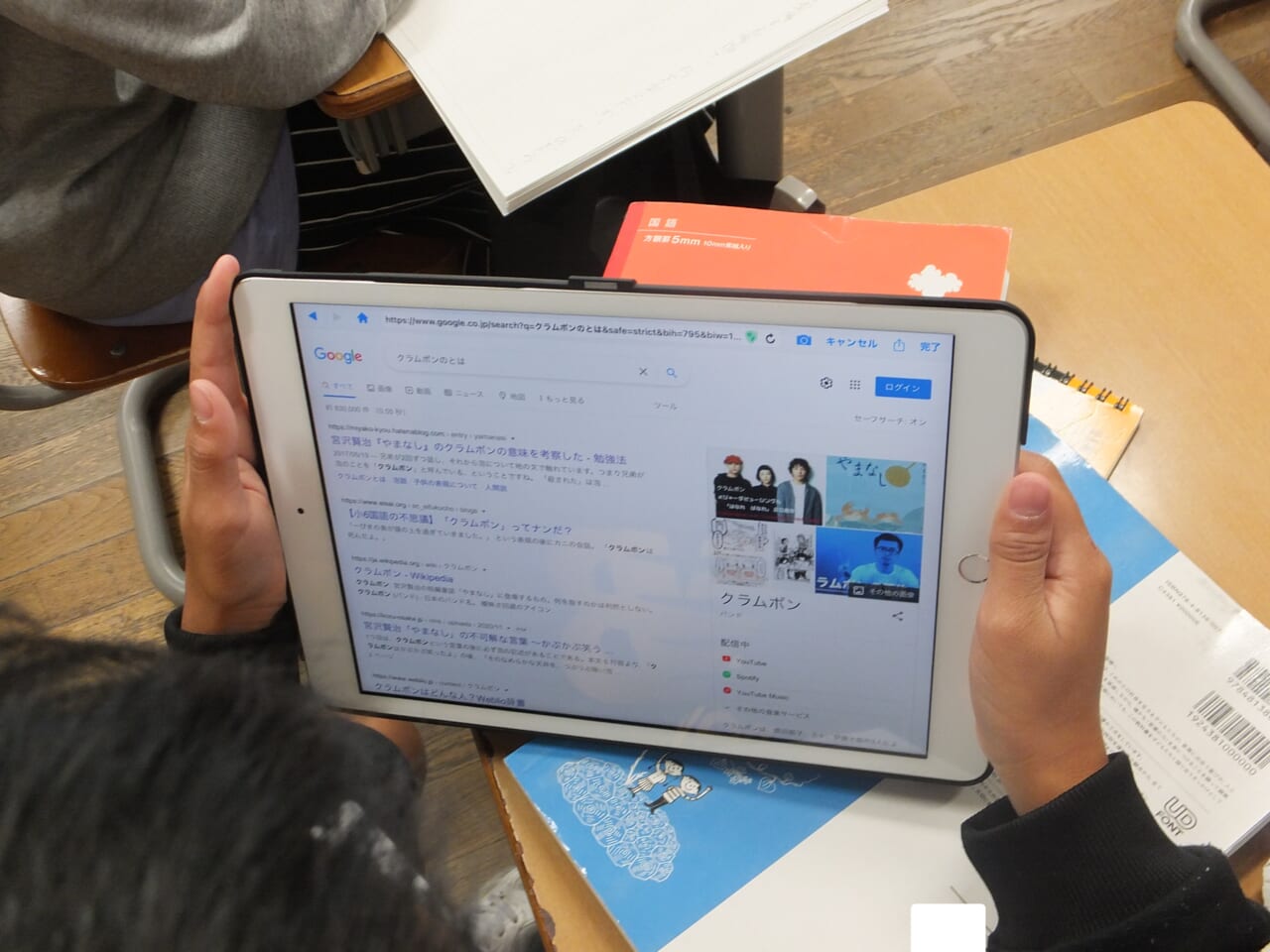

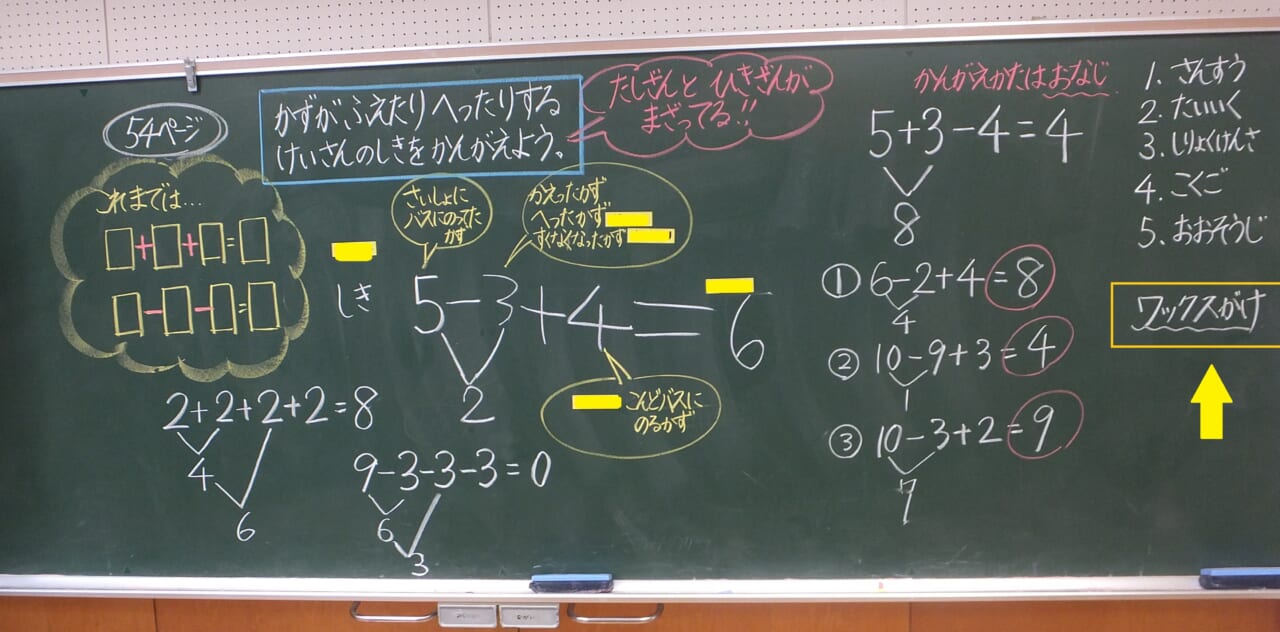

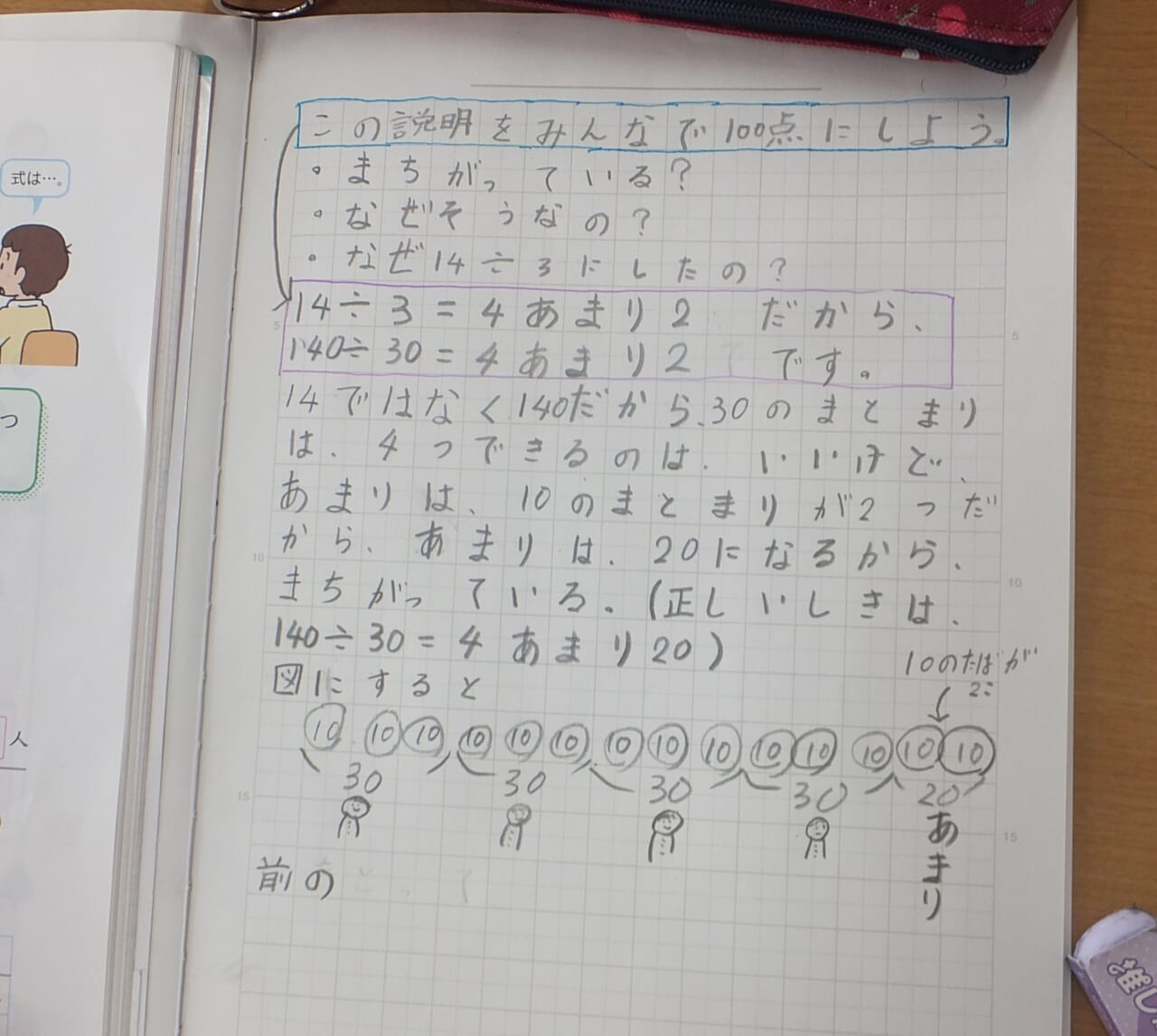

今回のMP学習では、国語と算数で単元を組みます。算数では「計算名人」になることを目指します。

国語では、「トップブロガー」を目指して学びが進むようです。

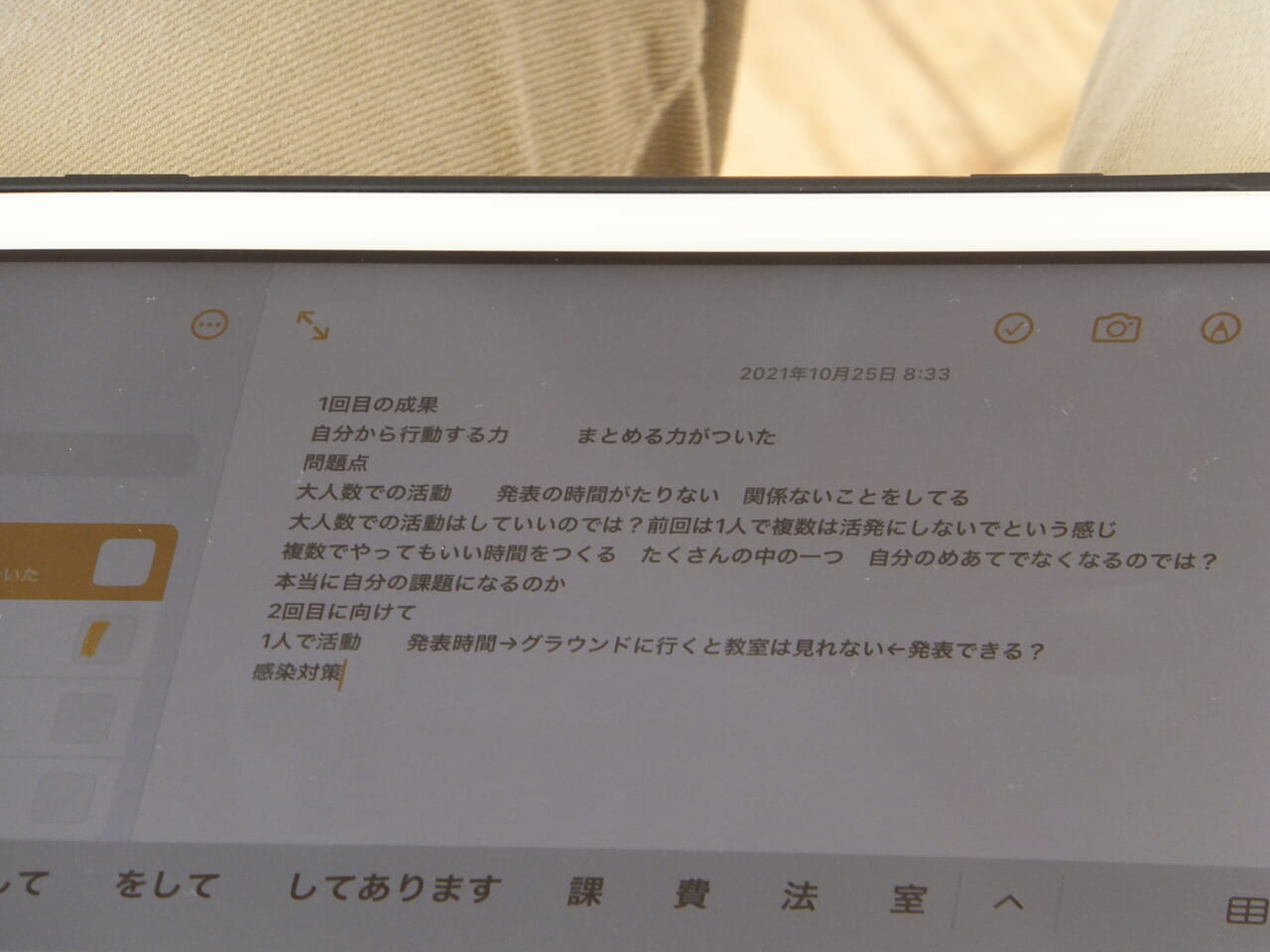

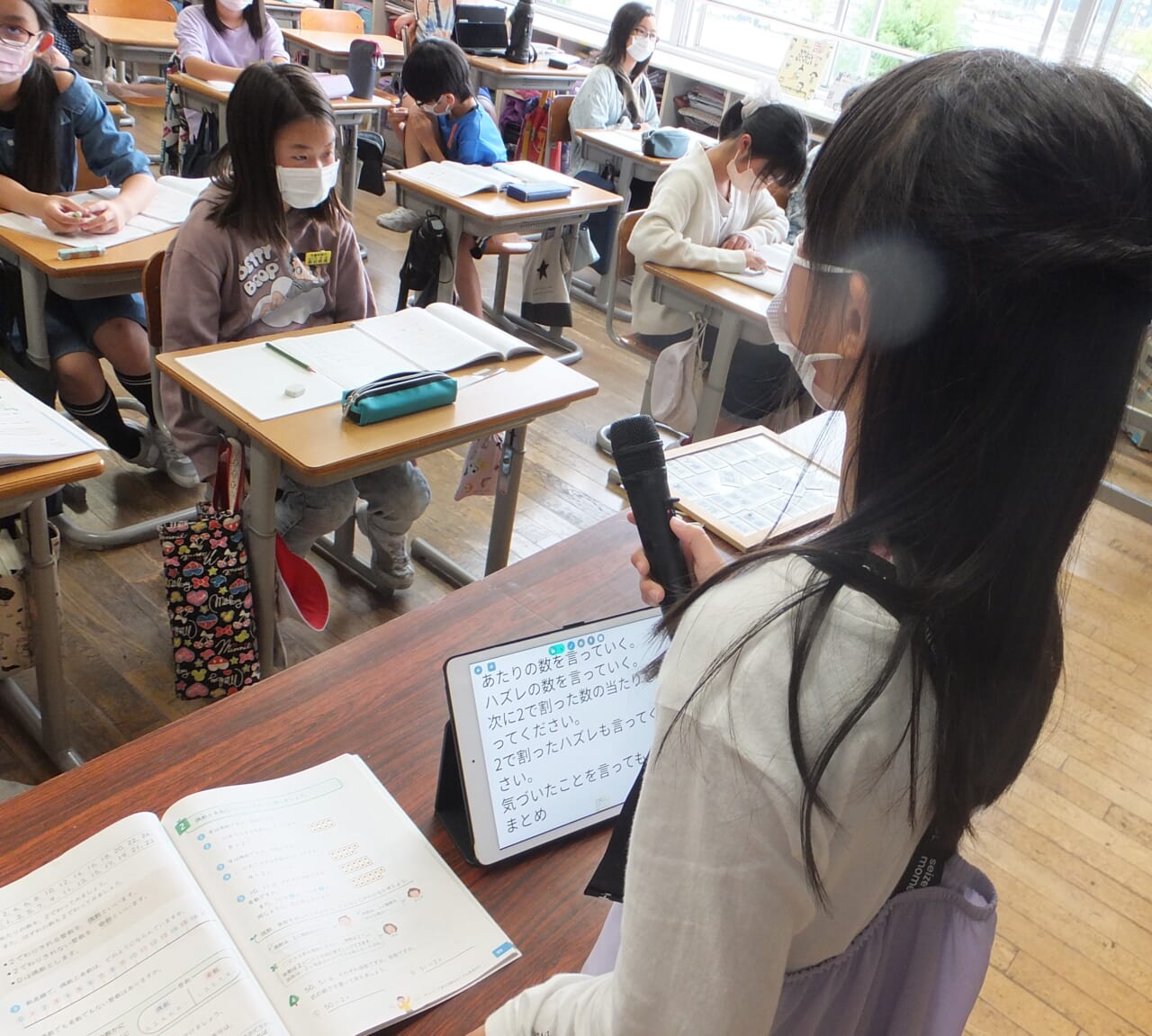

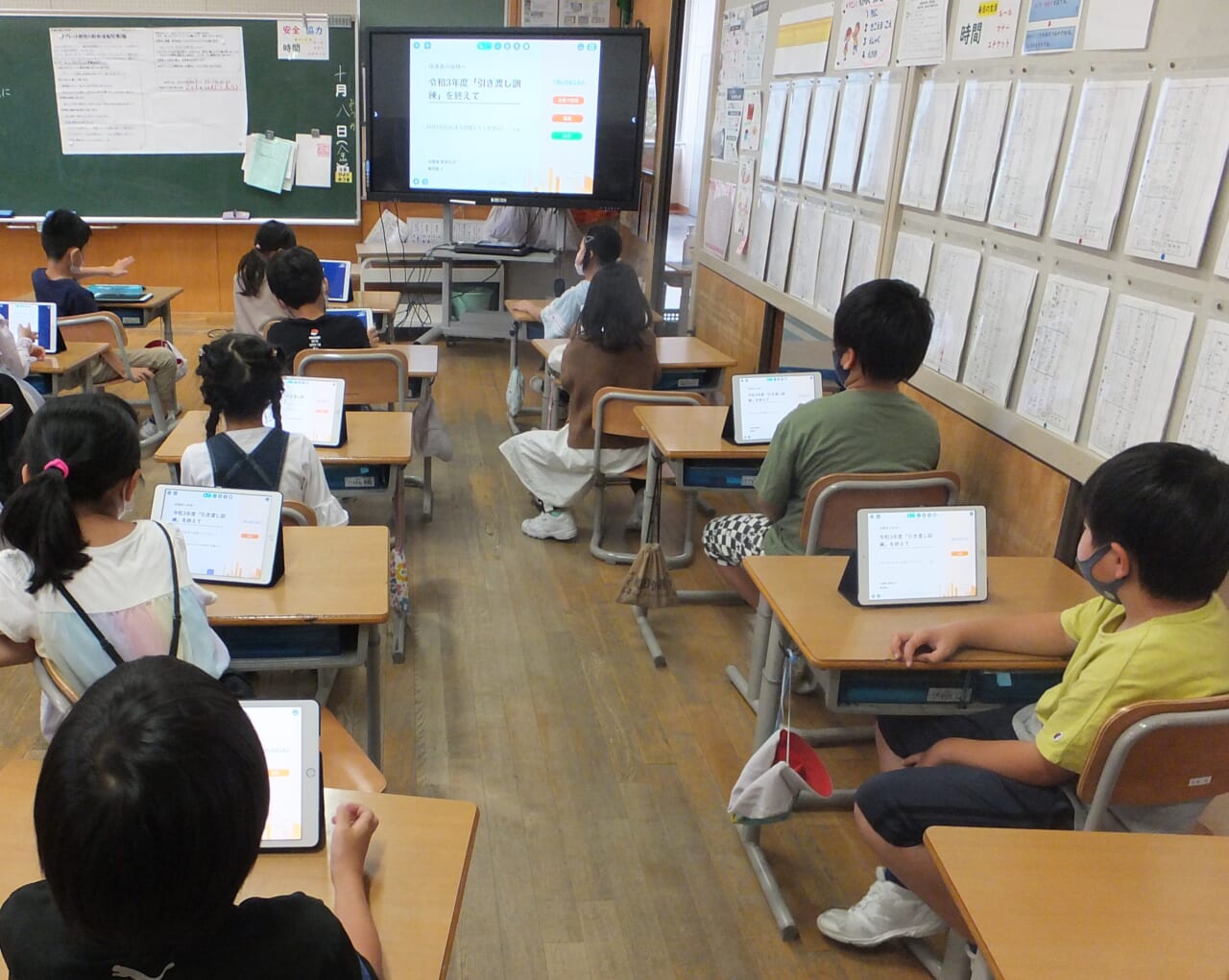

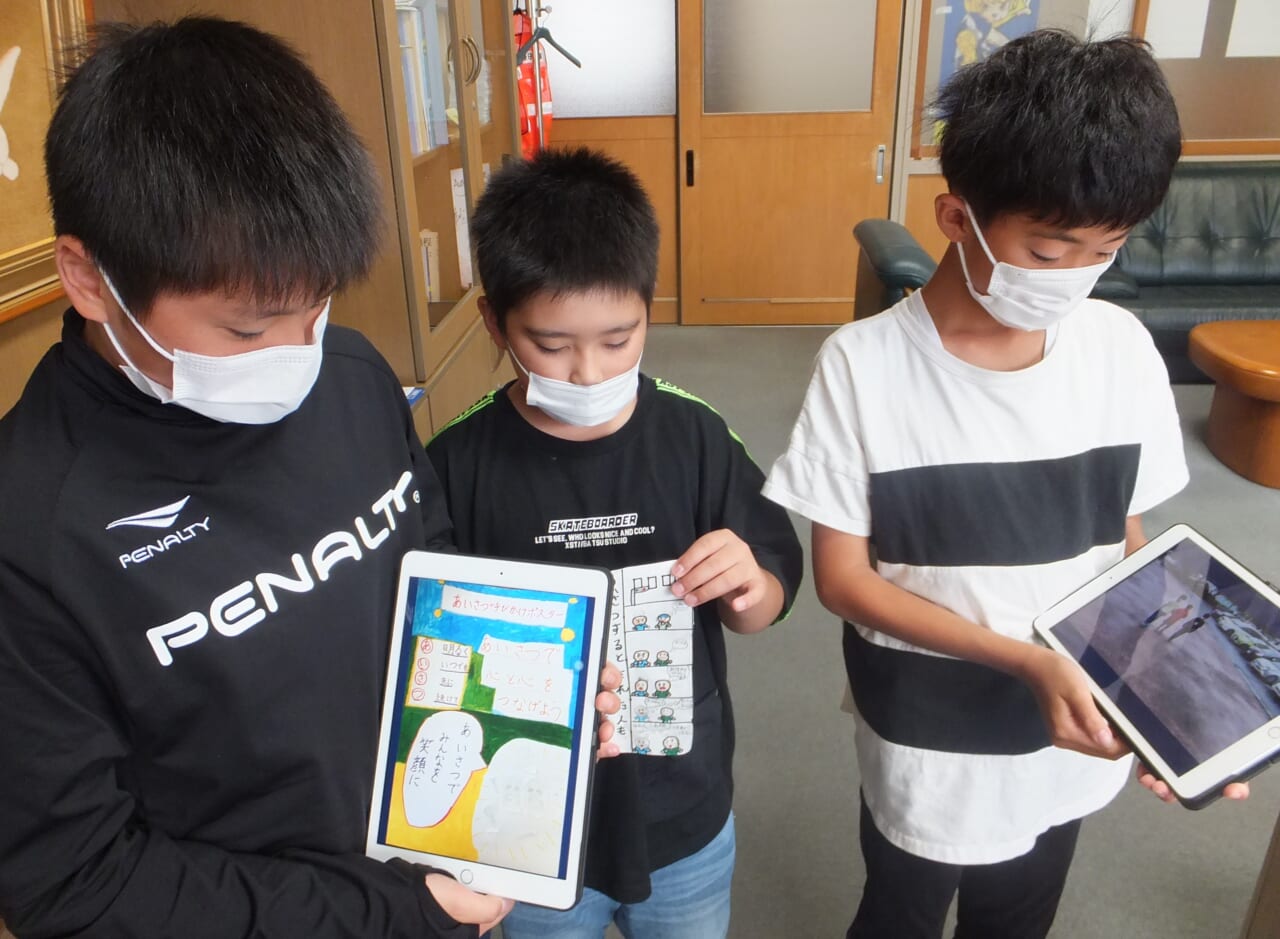

MP学習でも先輩の2年生の学びの様子。国語と算数で単元が組まれています。

算数は「長い長さをはかってあらわそう」。「同じくらいの身長だなぁ」。

国語は「お話のさくしゃになろう」。時々、友達とお話を読み合って進みます。

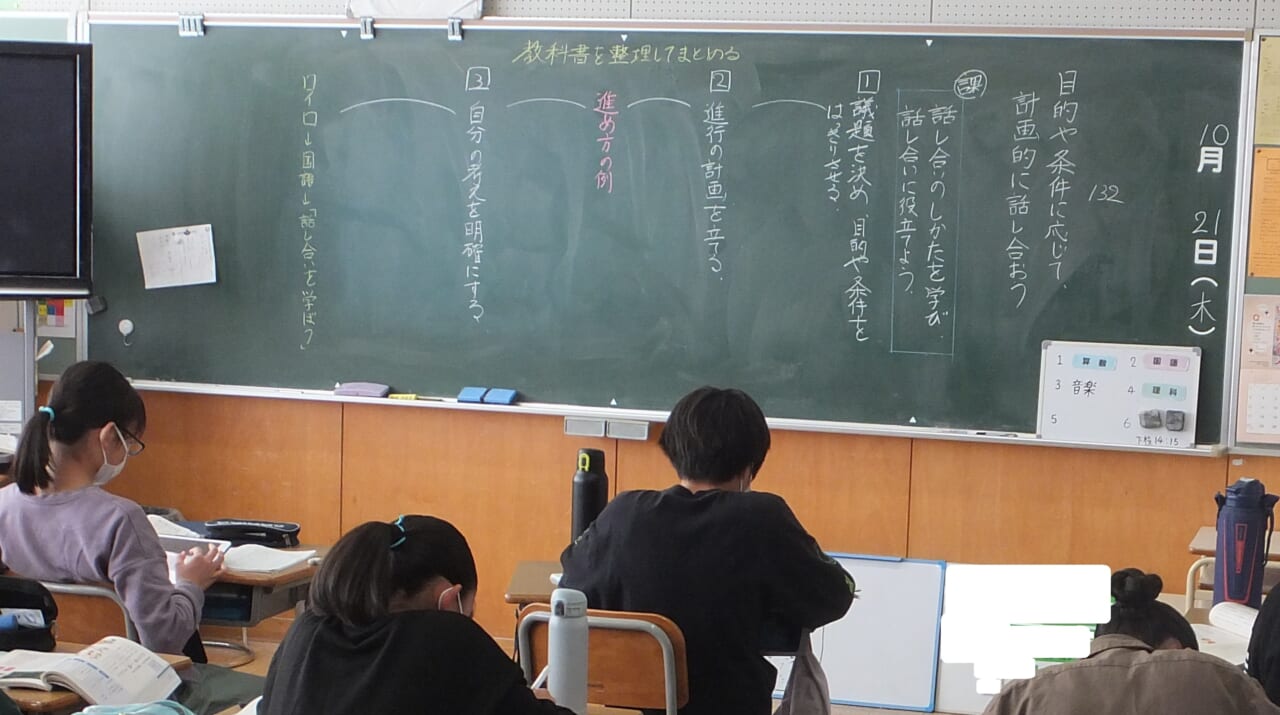

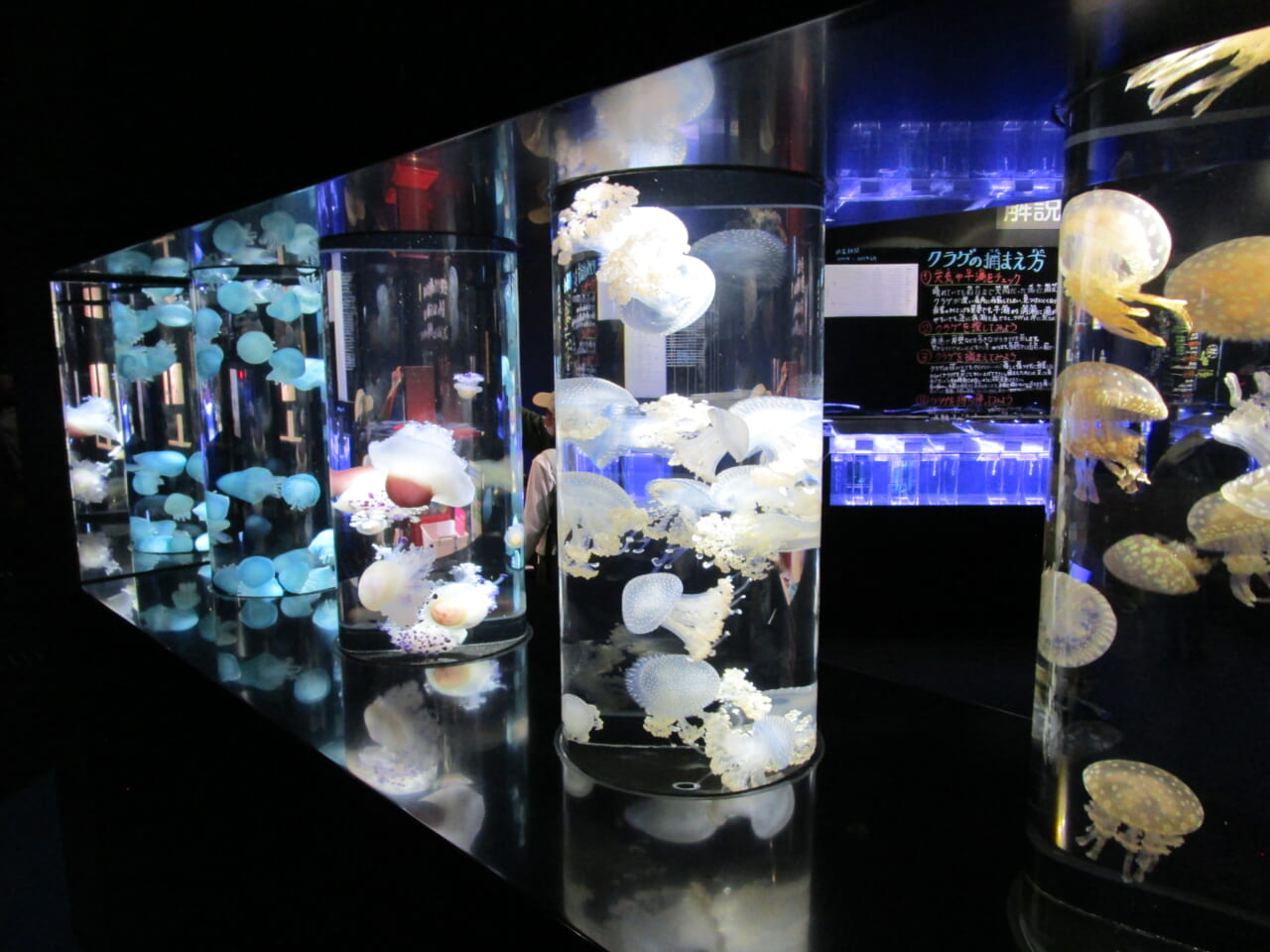

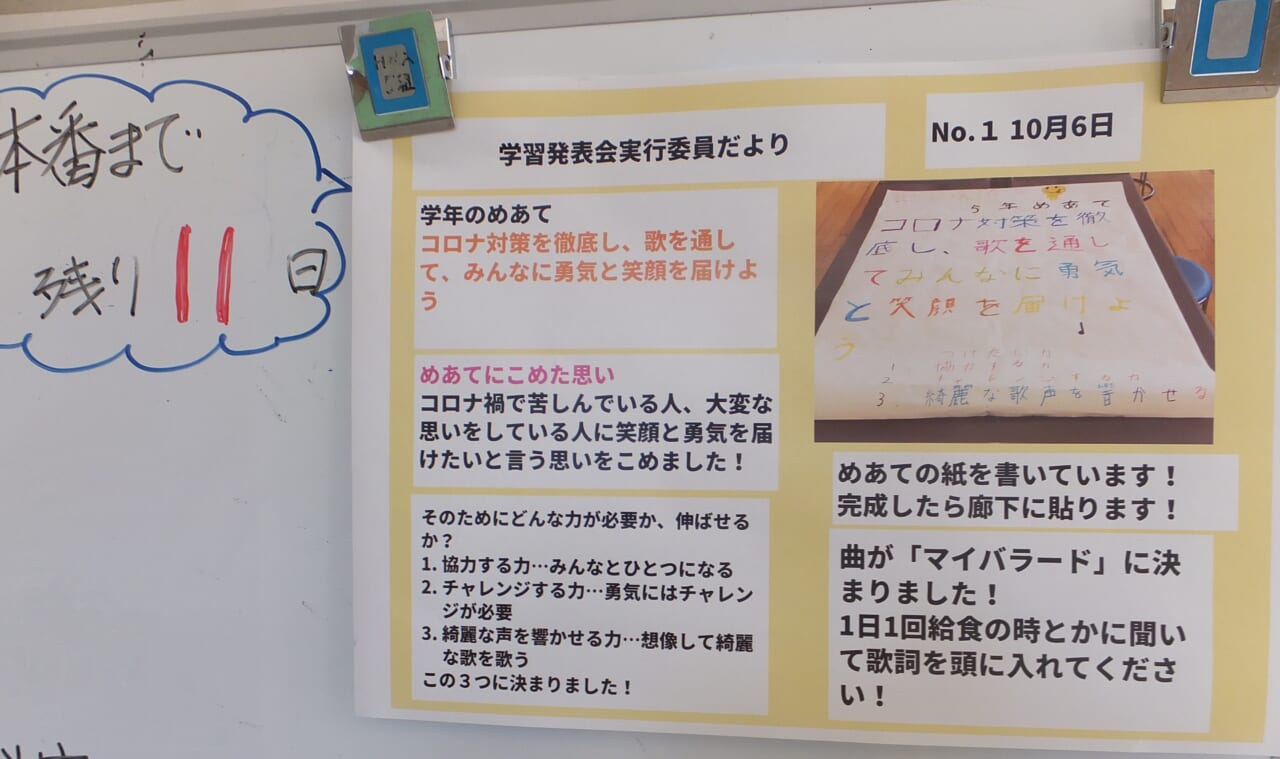

学習発表会に向けて歌声にも磨きがかかってきました。4年生は、一昨日(26日)、佐々木良純先生にご指導いただきました。

5年生も佐々木先生にご指導いただき、自分の思いを歌声で表すことにぐんと近づきました。