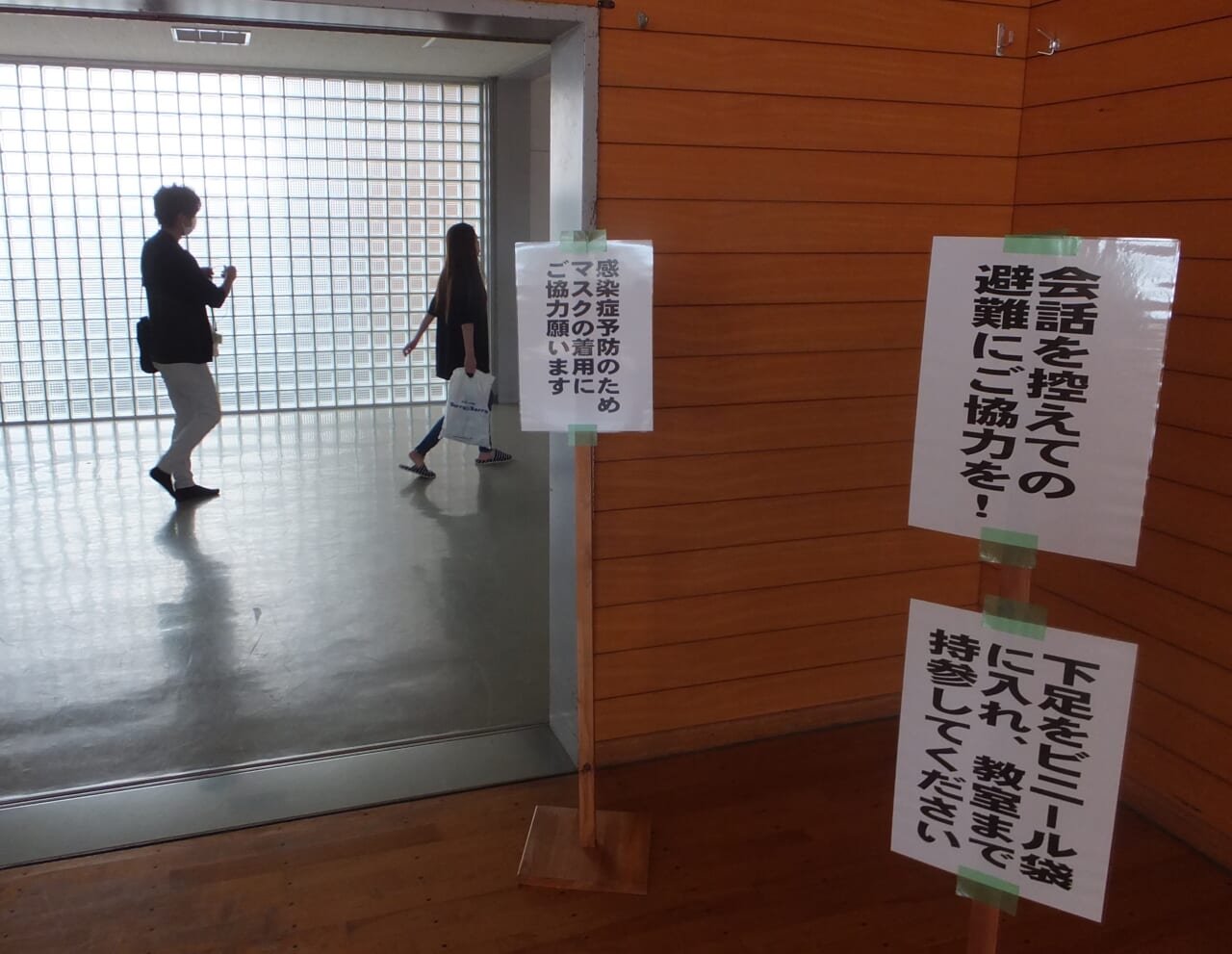

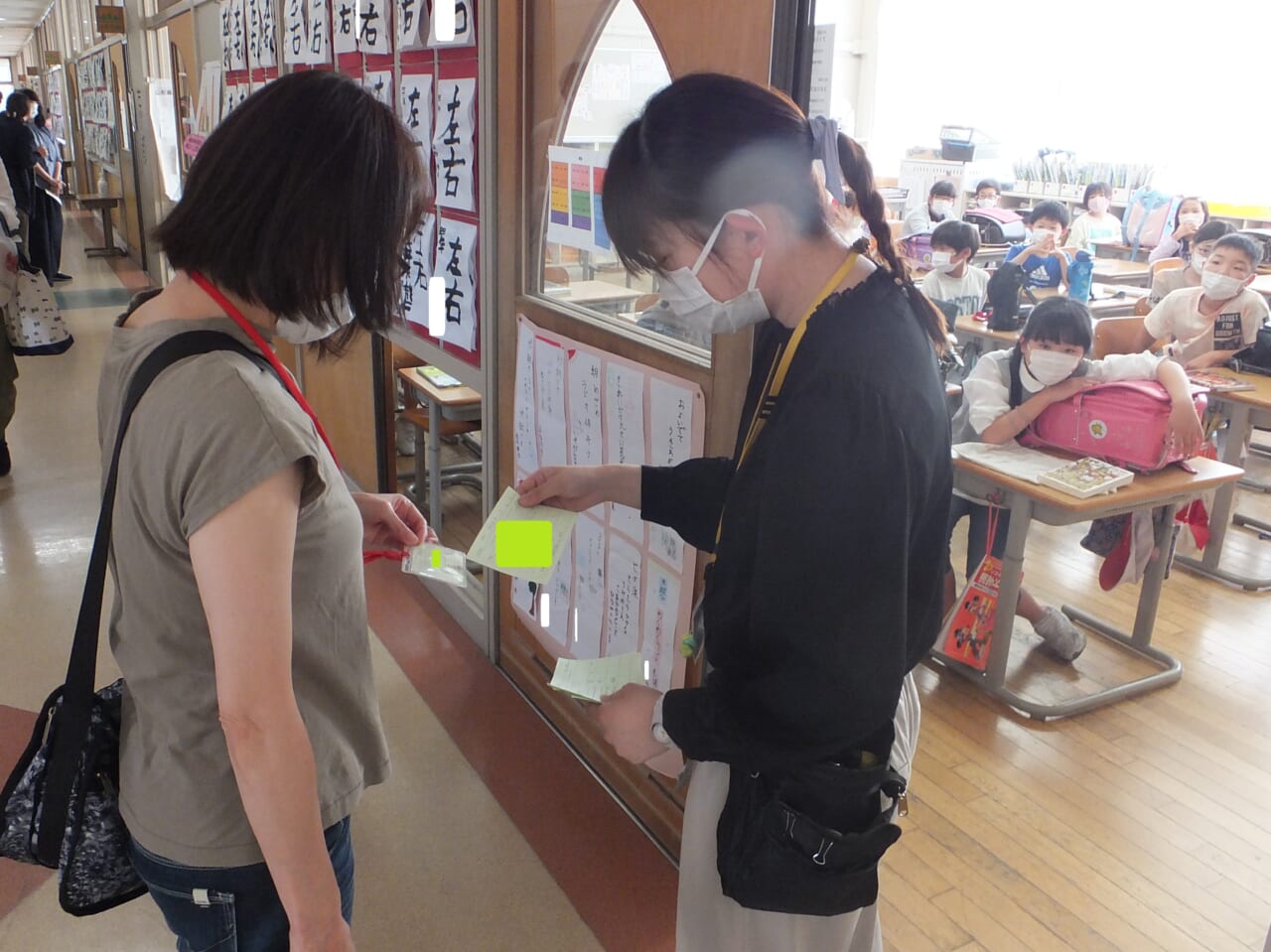

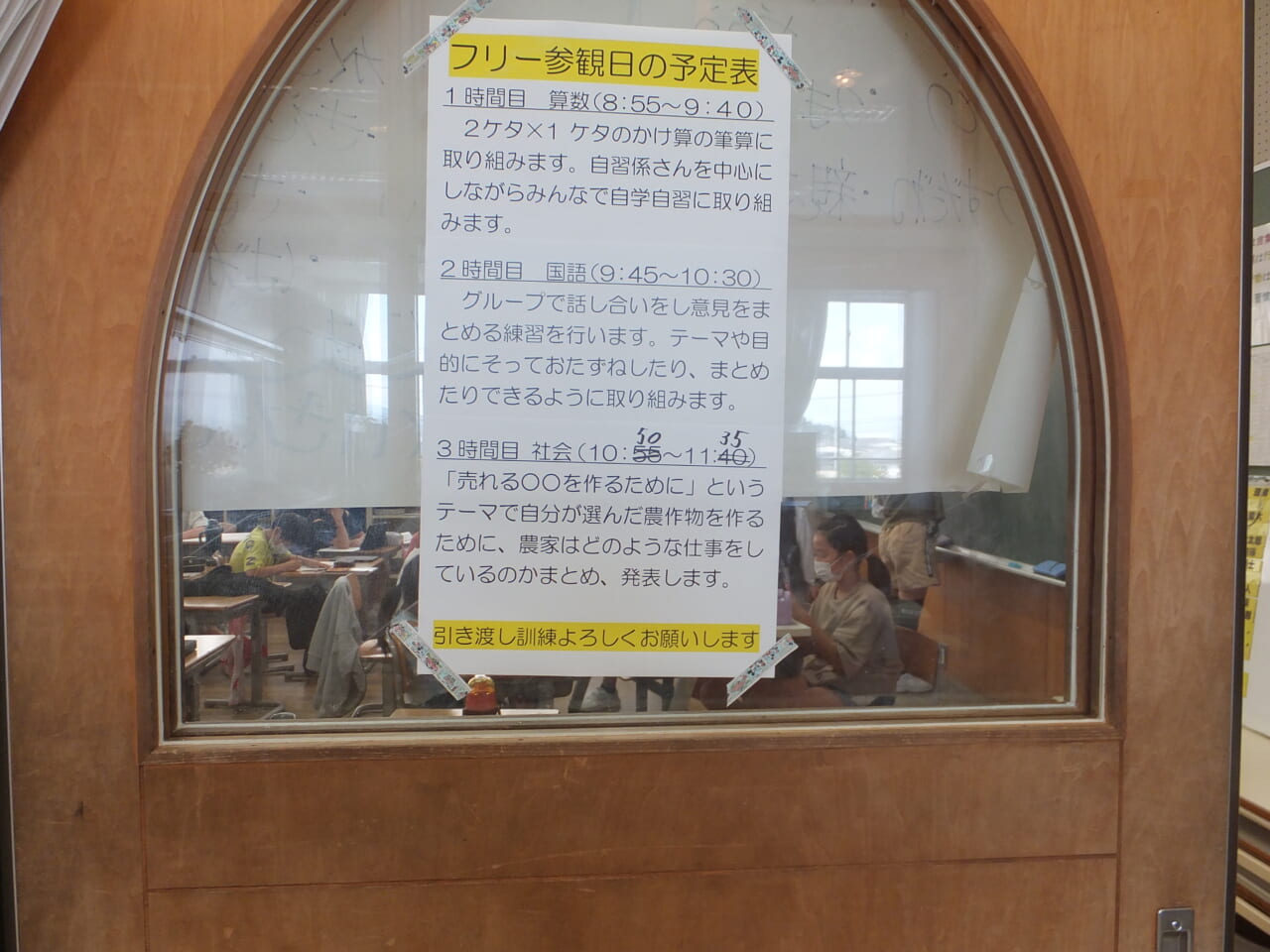

2日は、フリー参観・引き渡し訓練のために、ご都合をつけてご来校いただきまして、本当にありがとうございました。

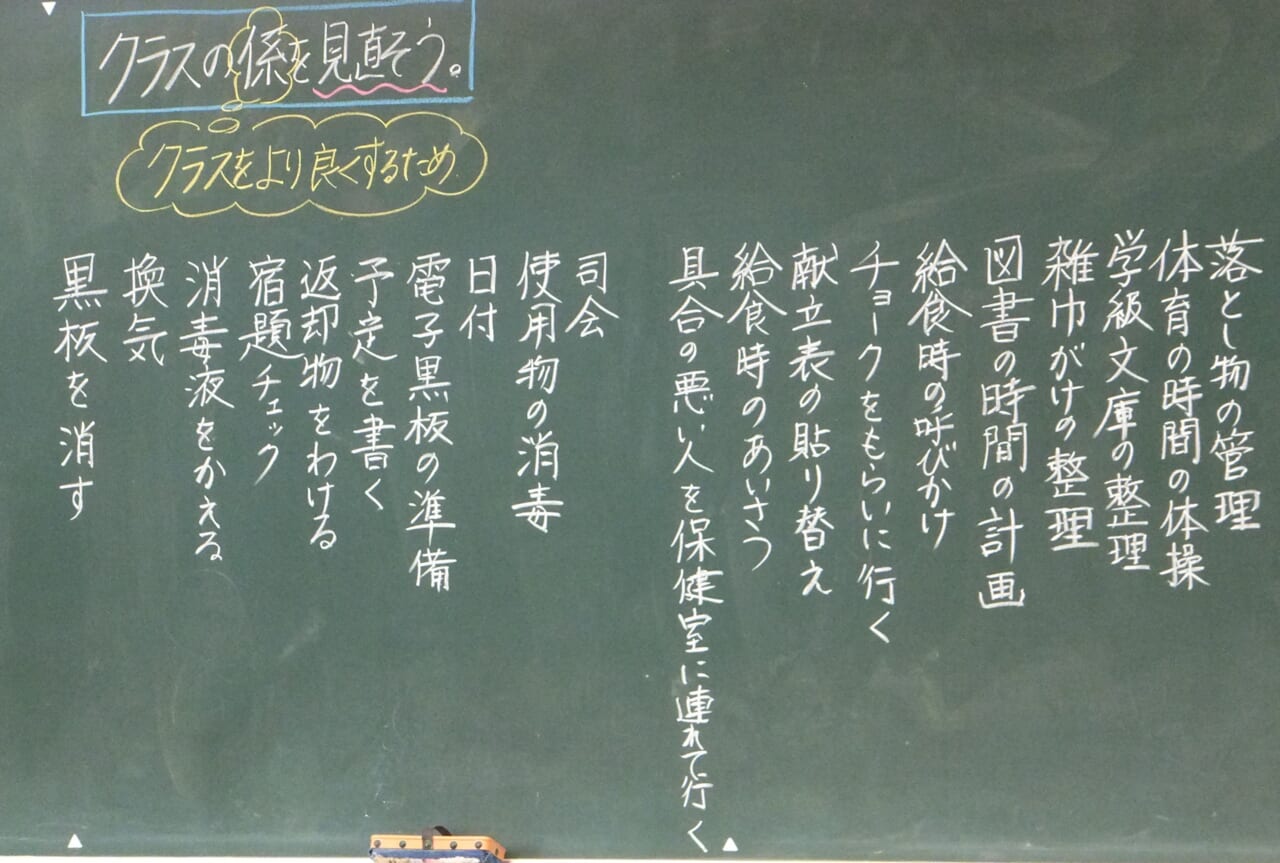

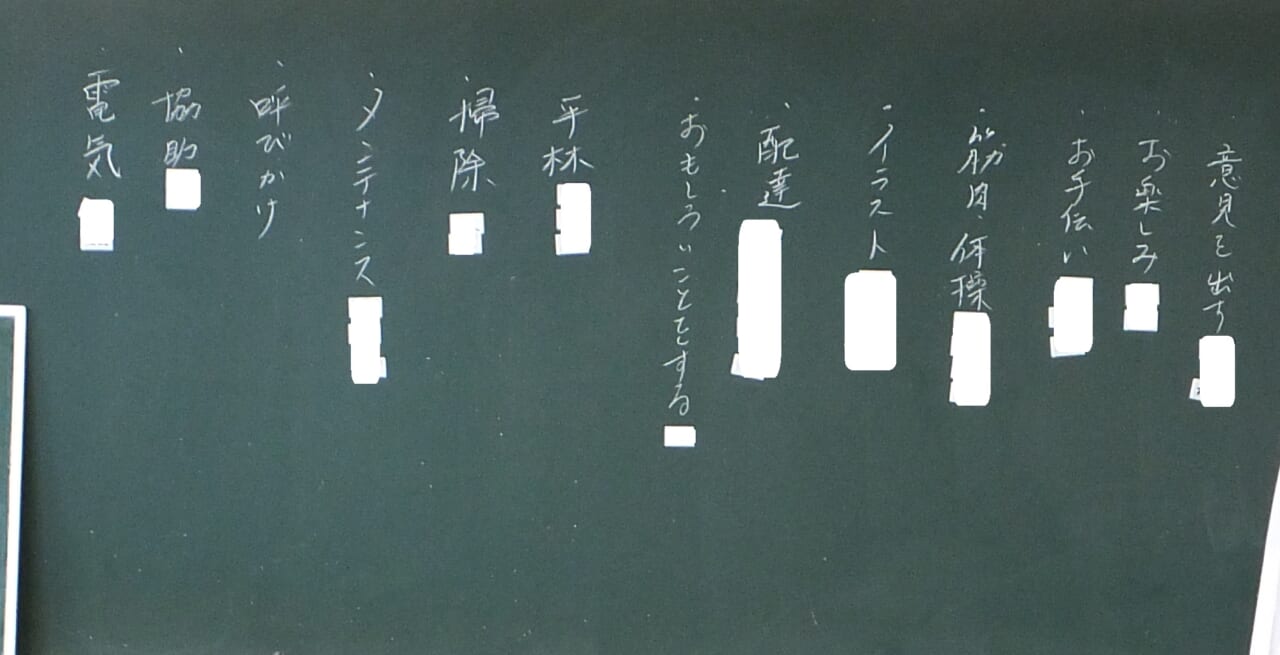

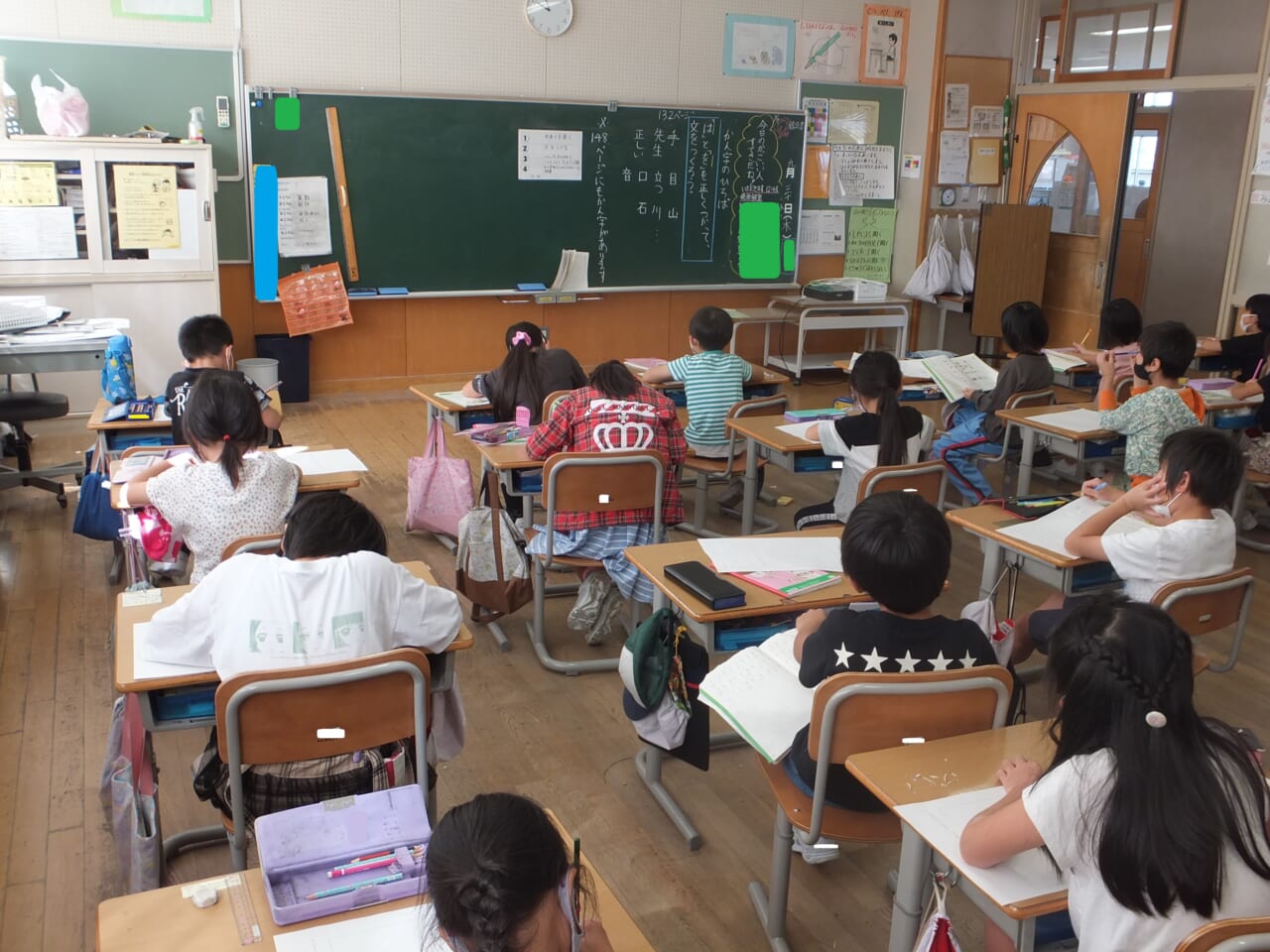

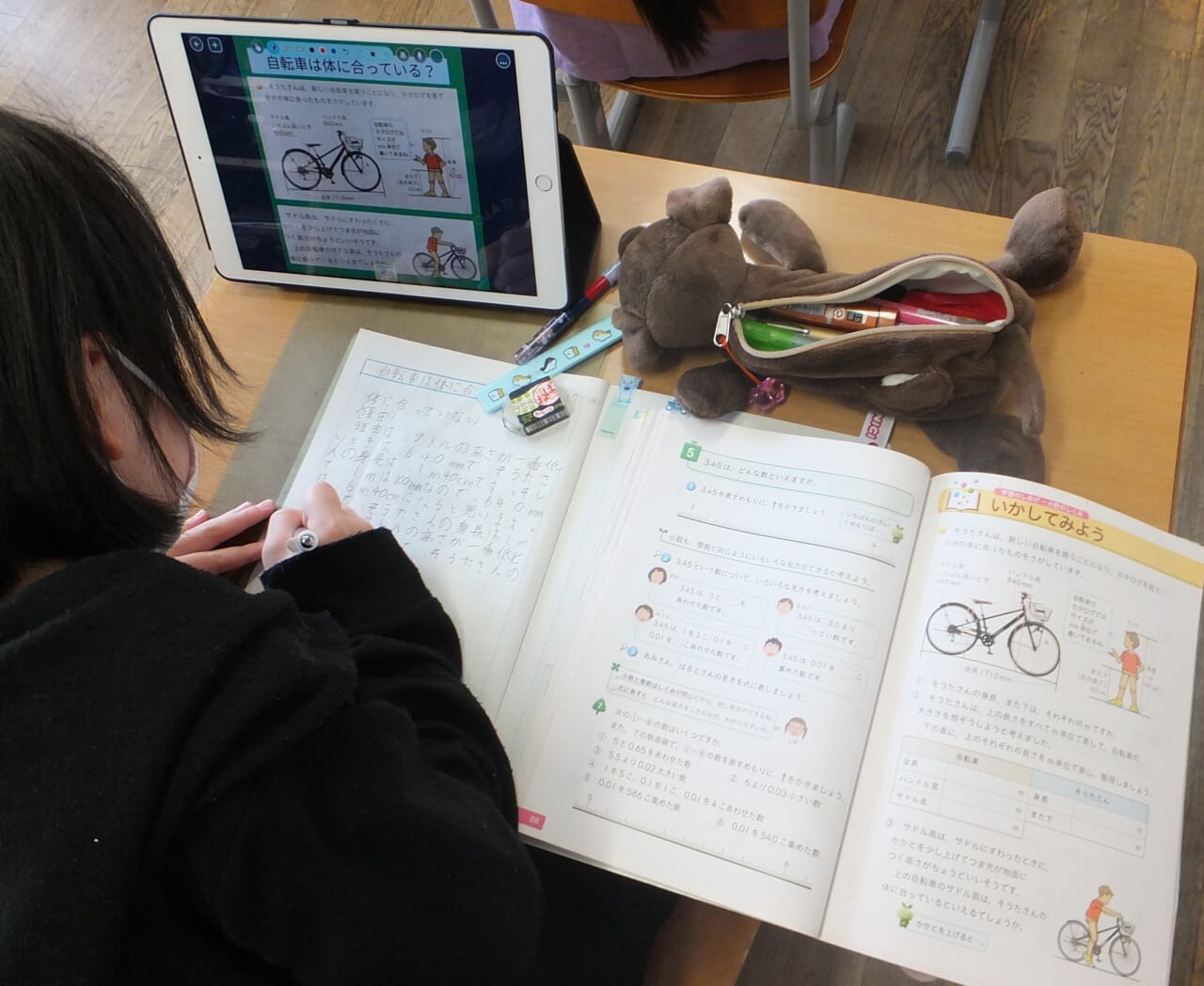

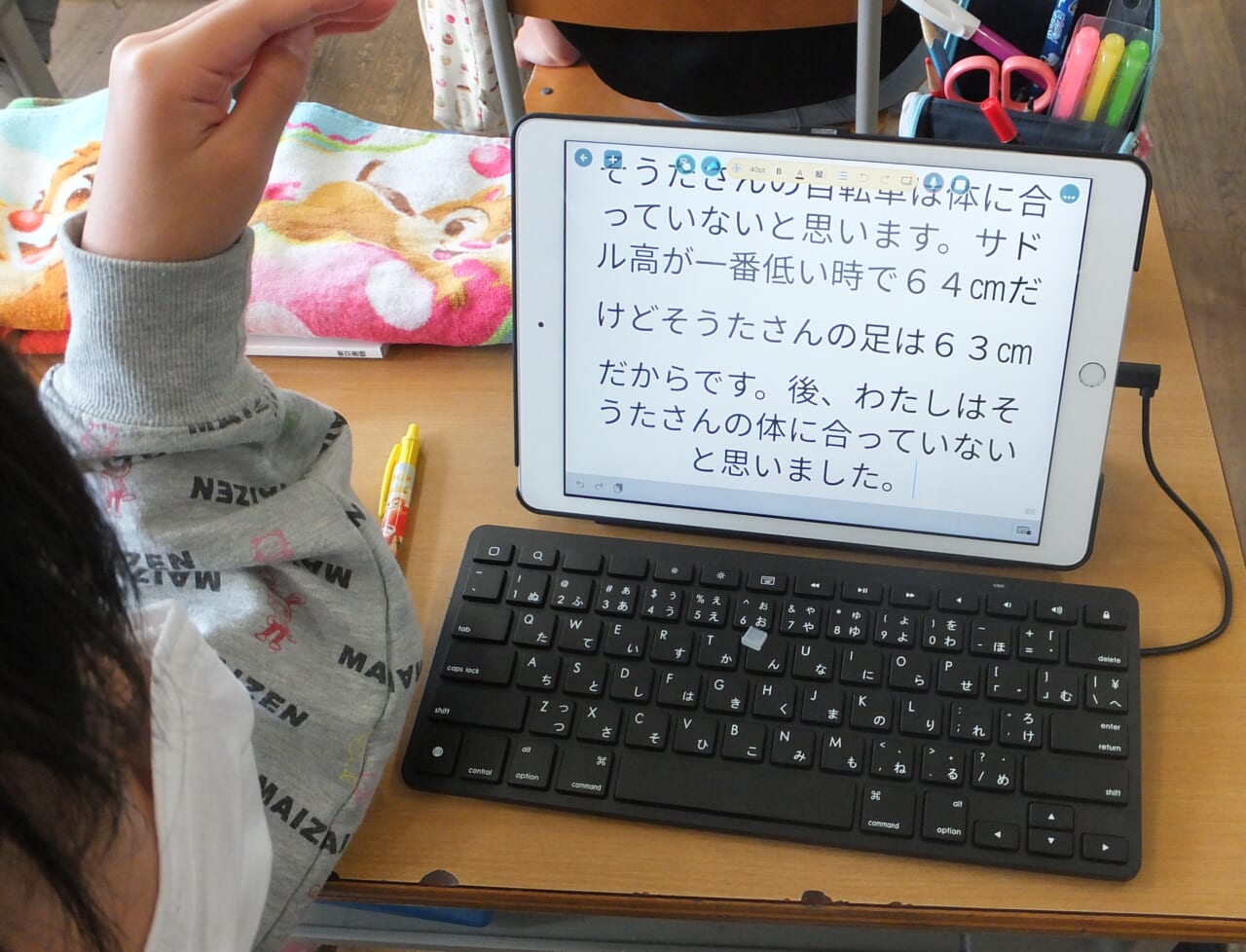

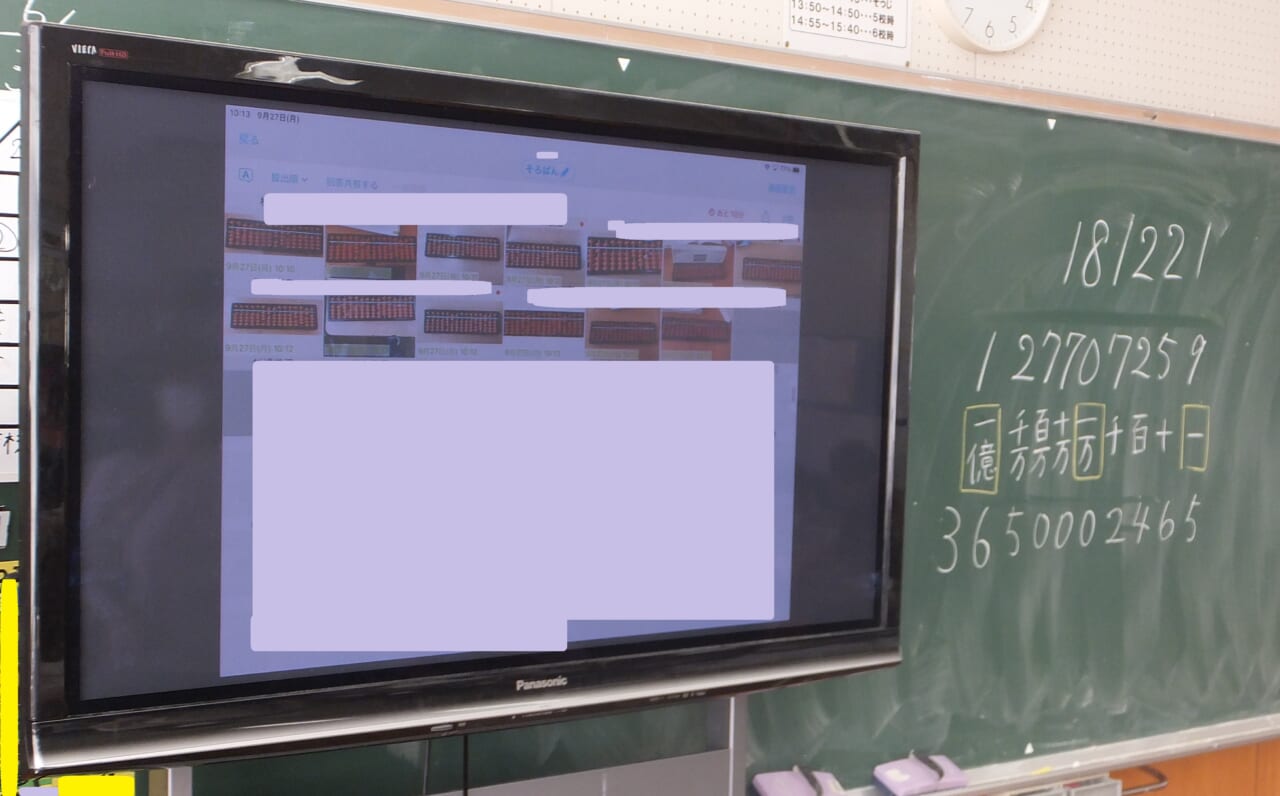

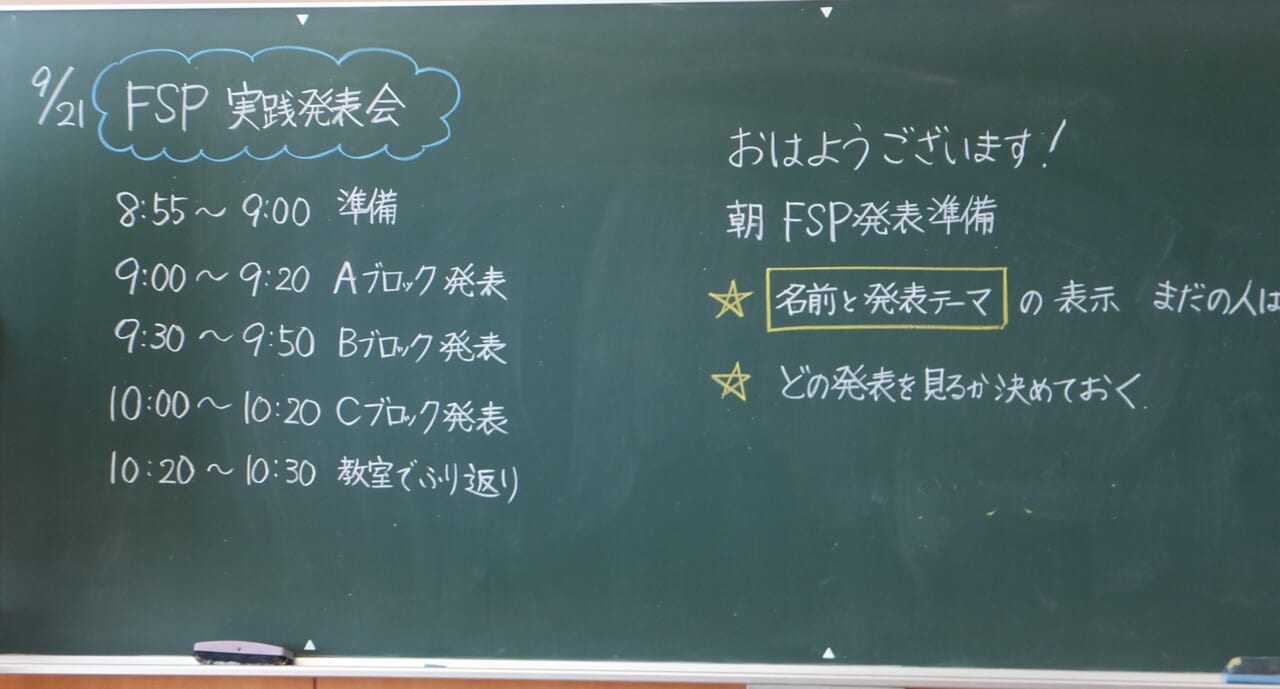

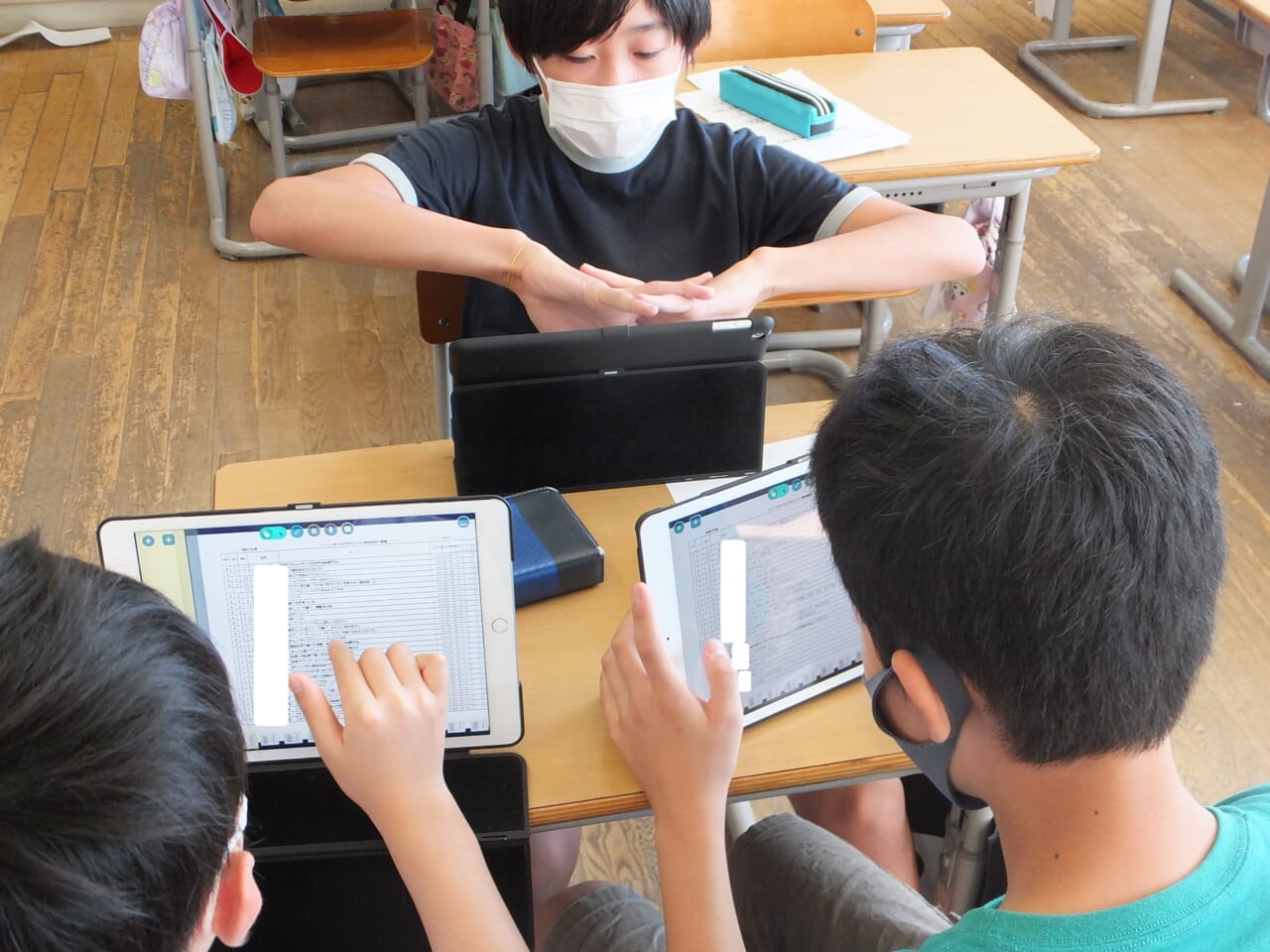

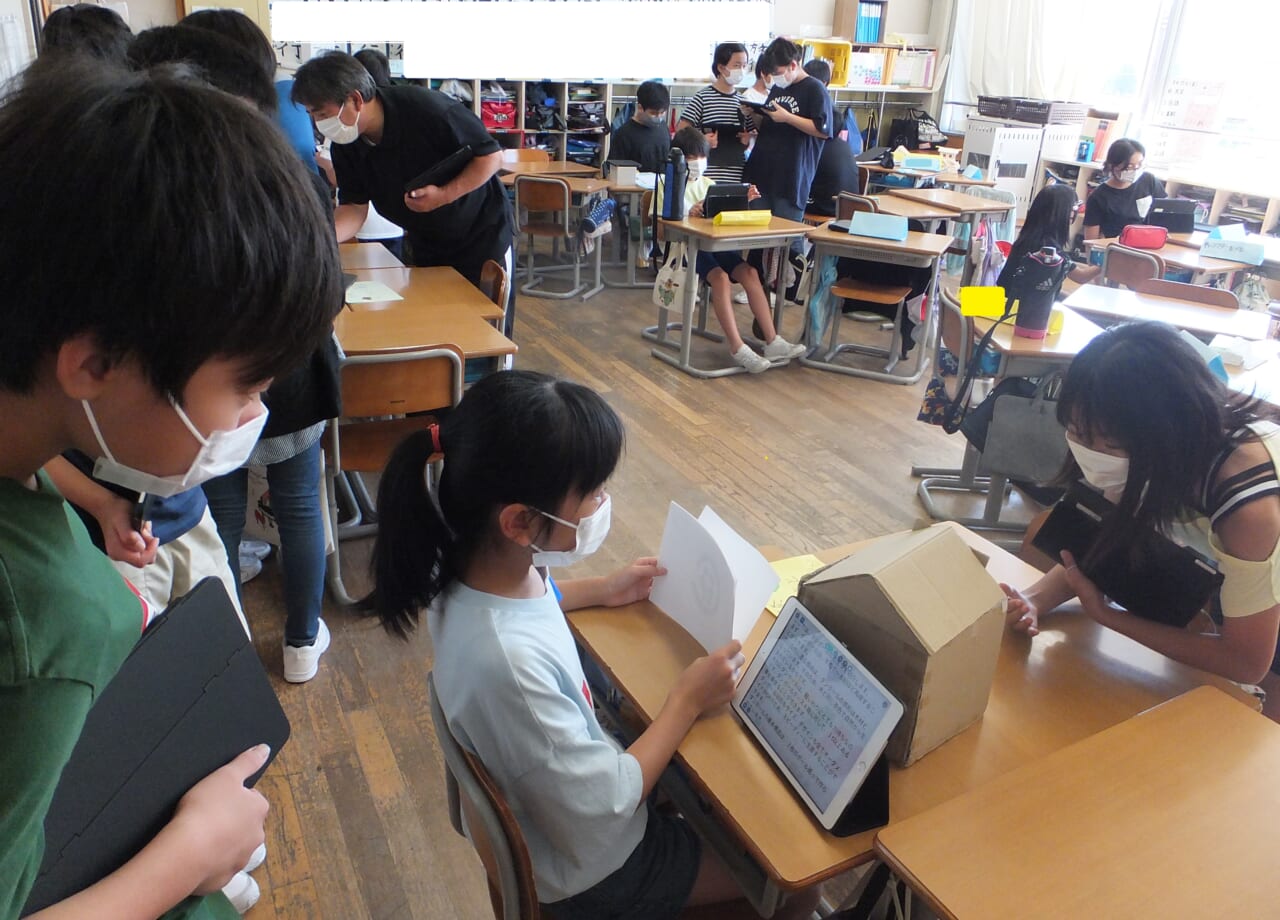

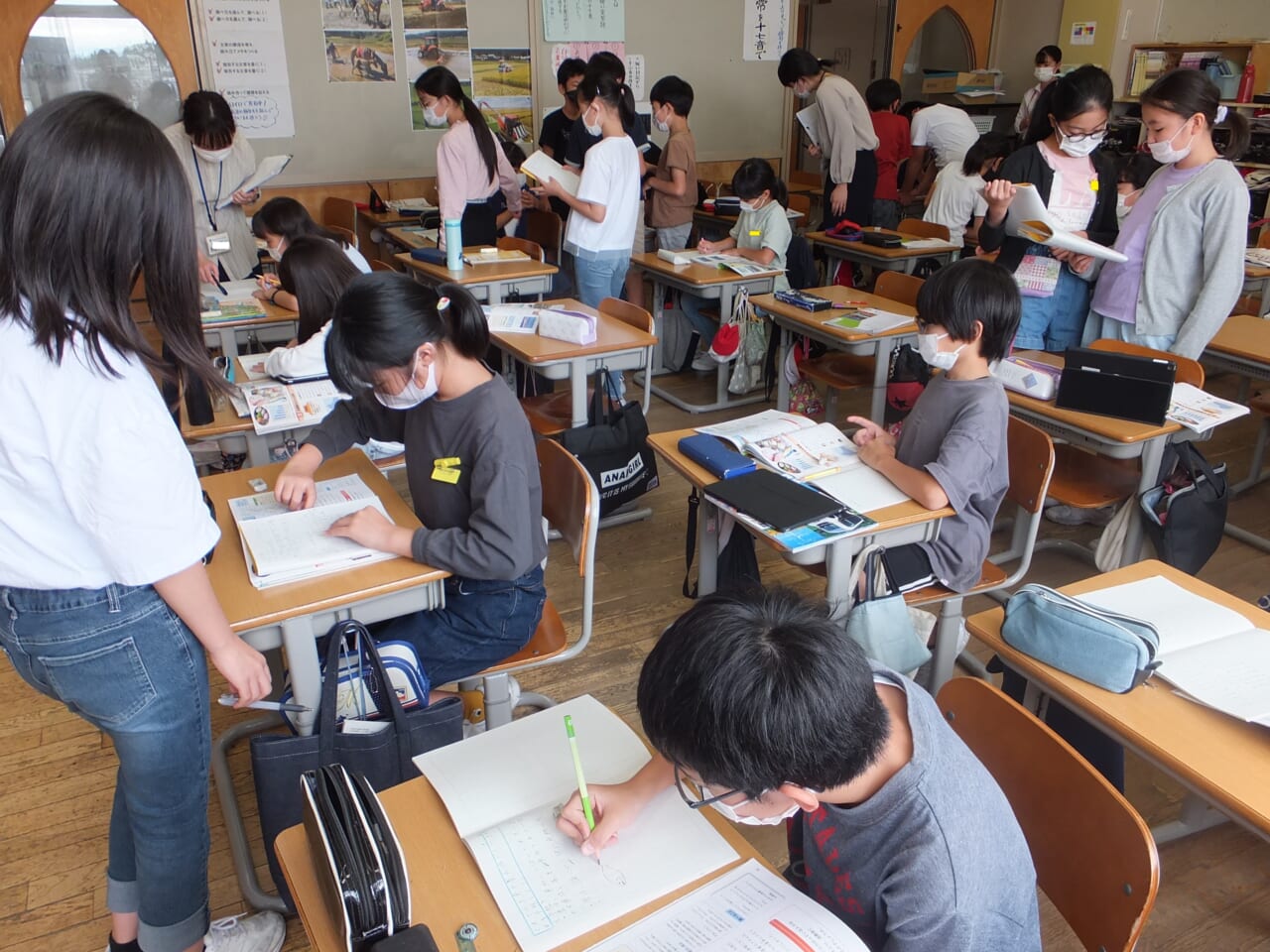

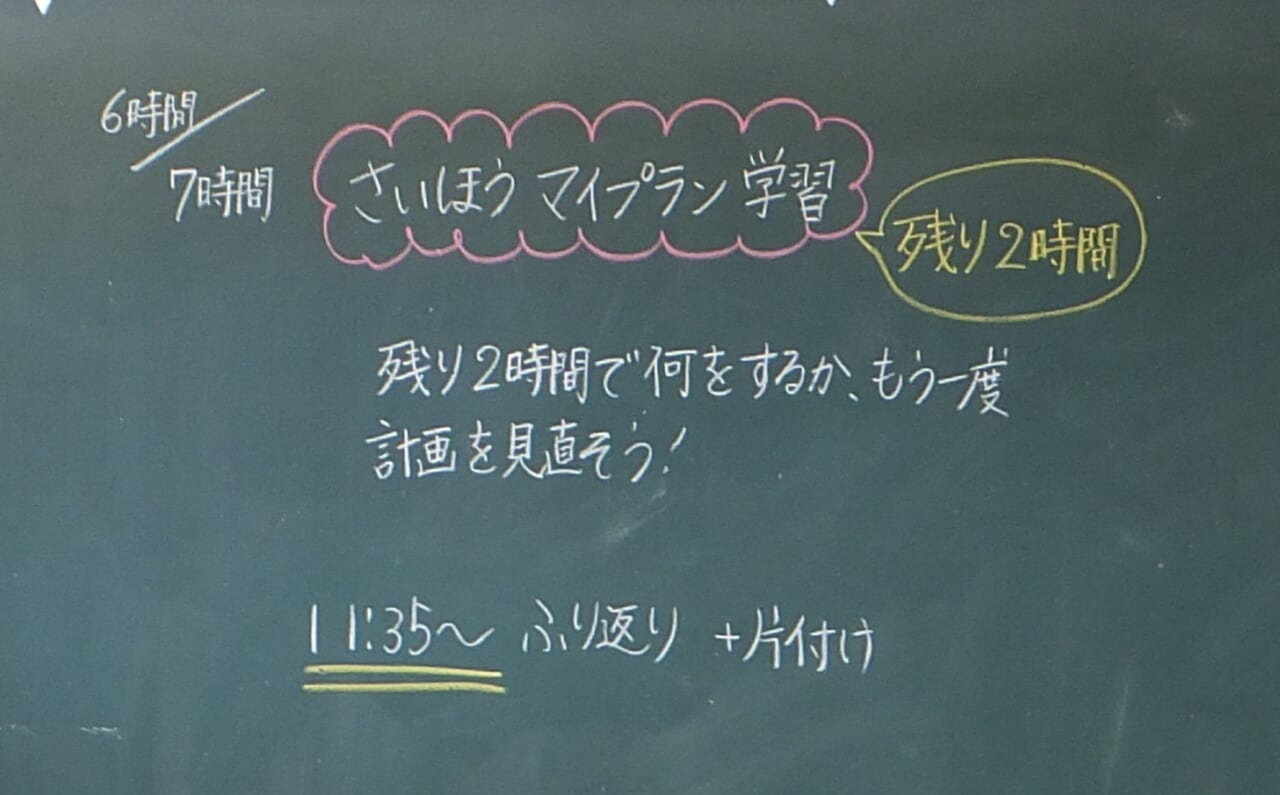

この学級で話し合っているのは、「これから、どうやって学んでいくか」です。示された問題を解いていくのではなく、何を問題として学んでいくかを話し合っています。

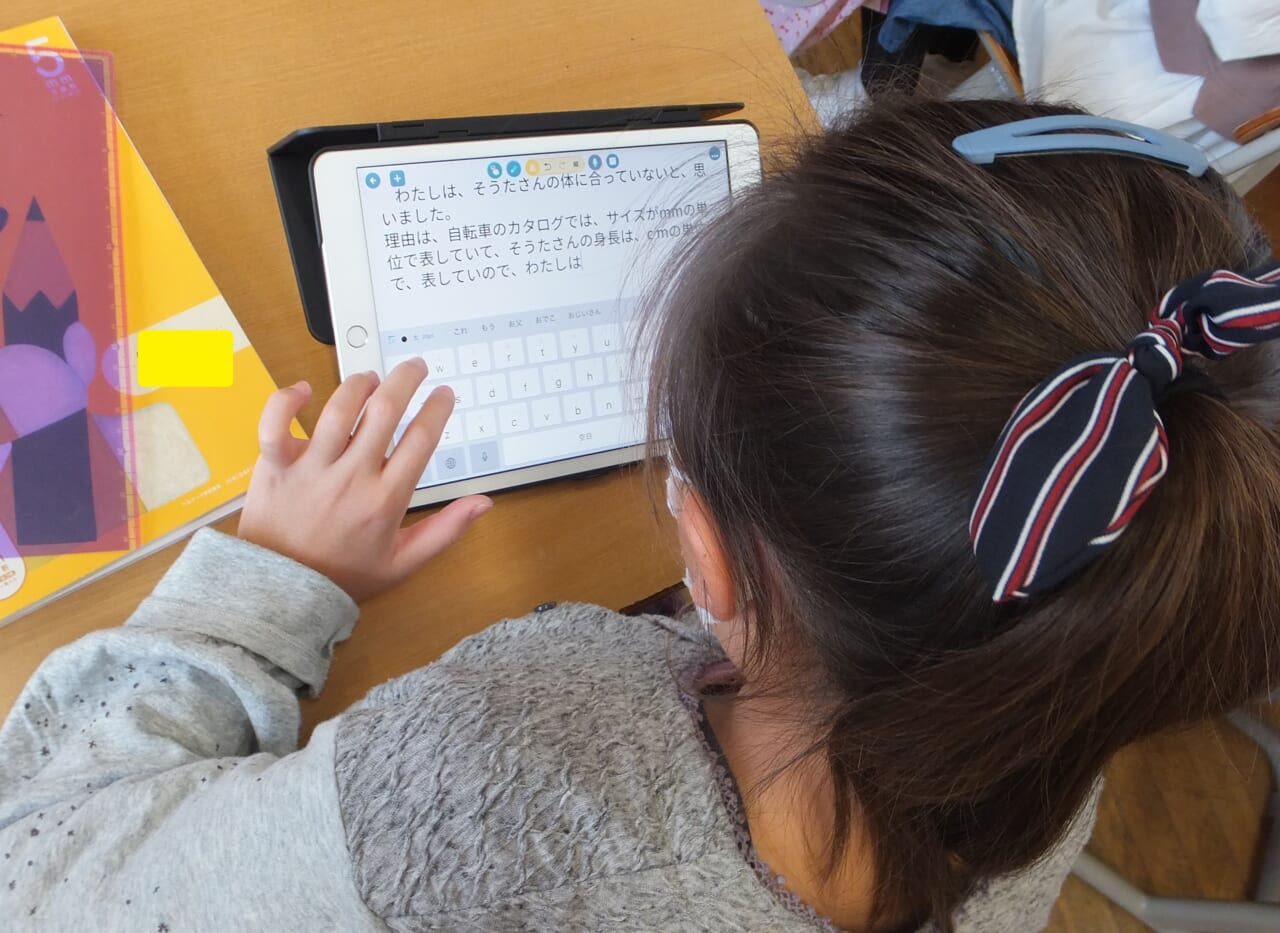

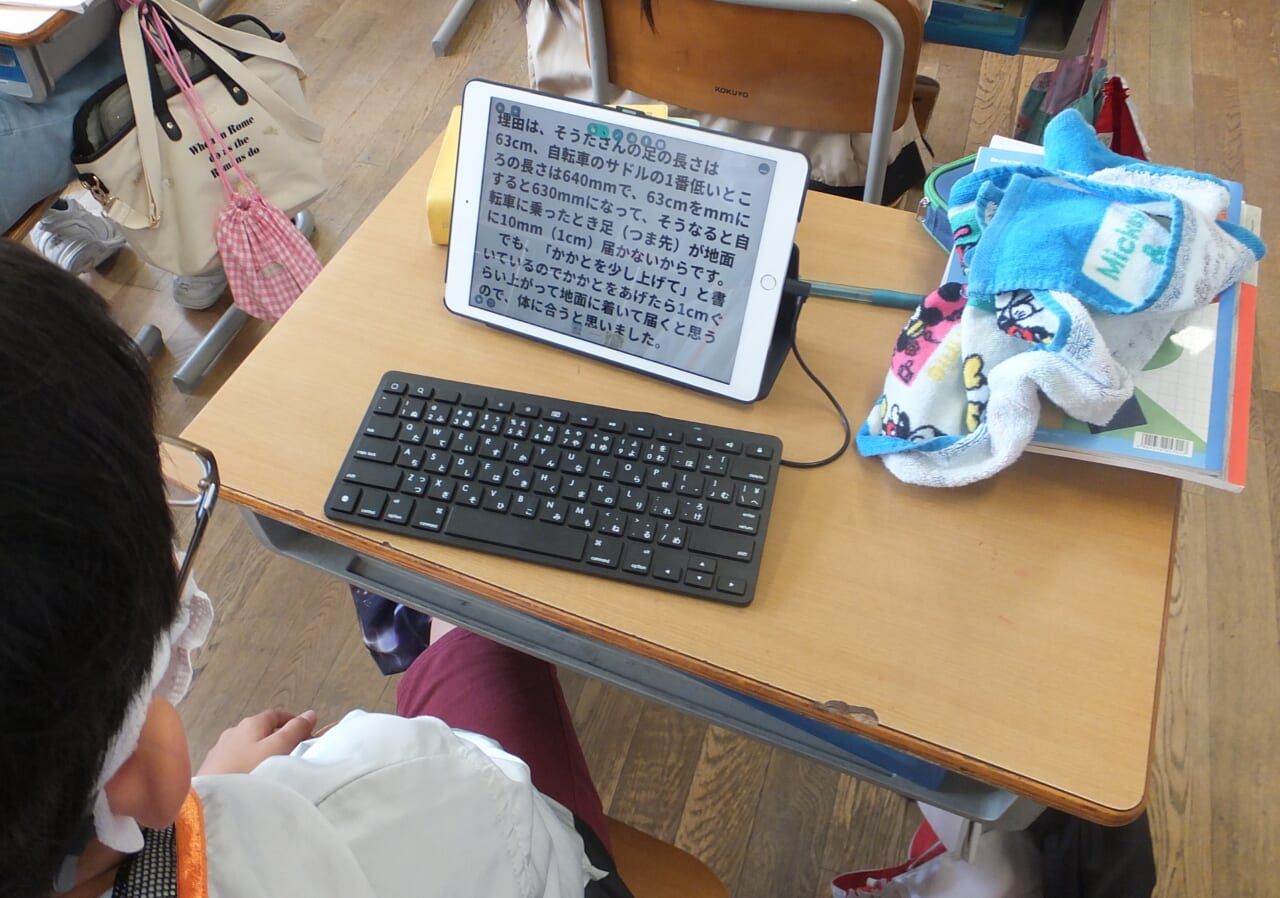

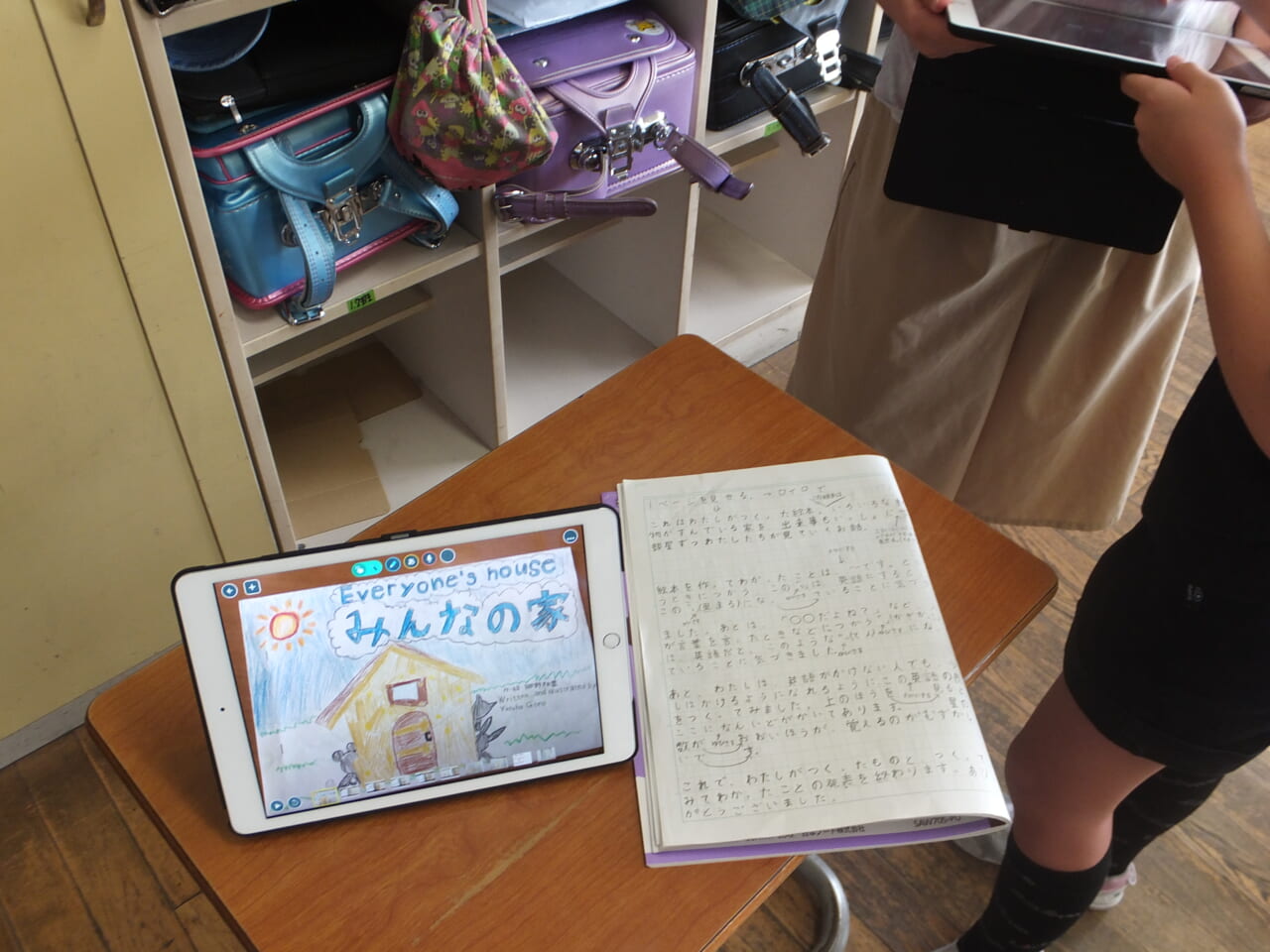

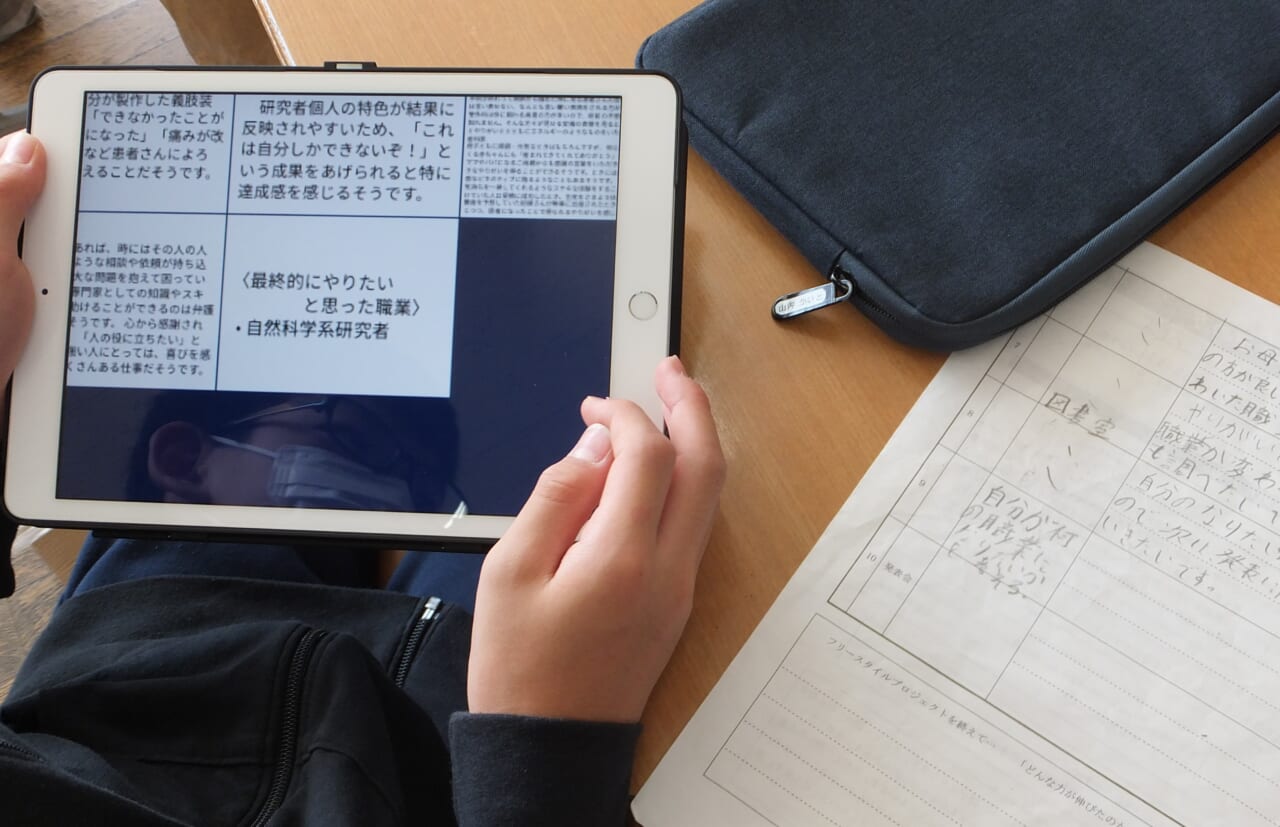

家庭科も「マイプラン」で。つまり、自分で計画を立てて学んでいます。

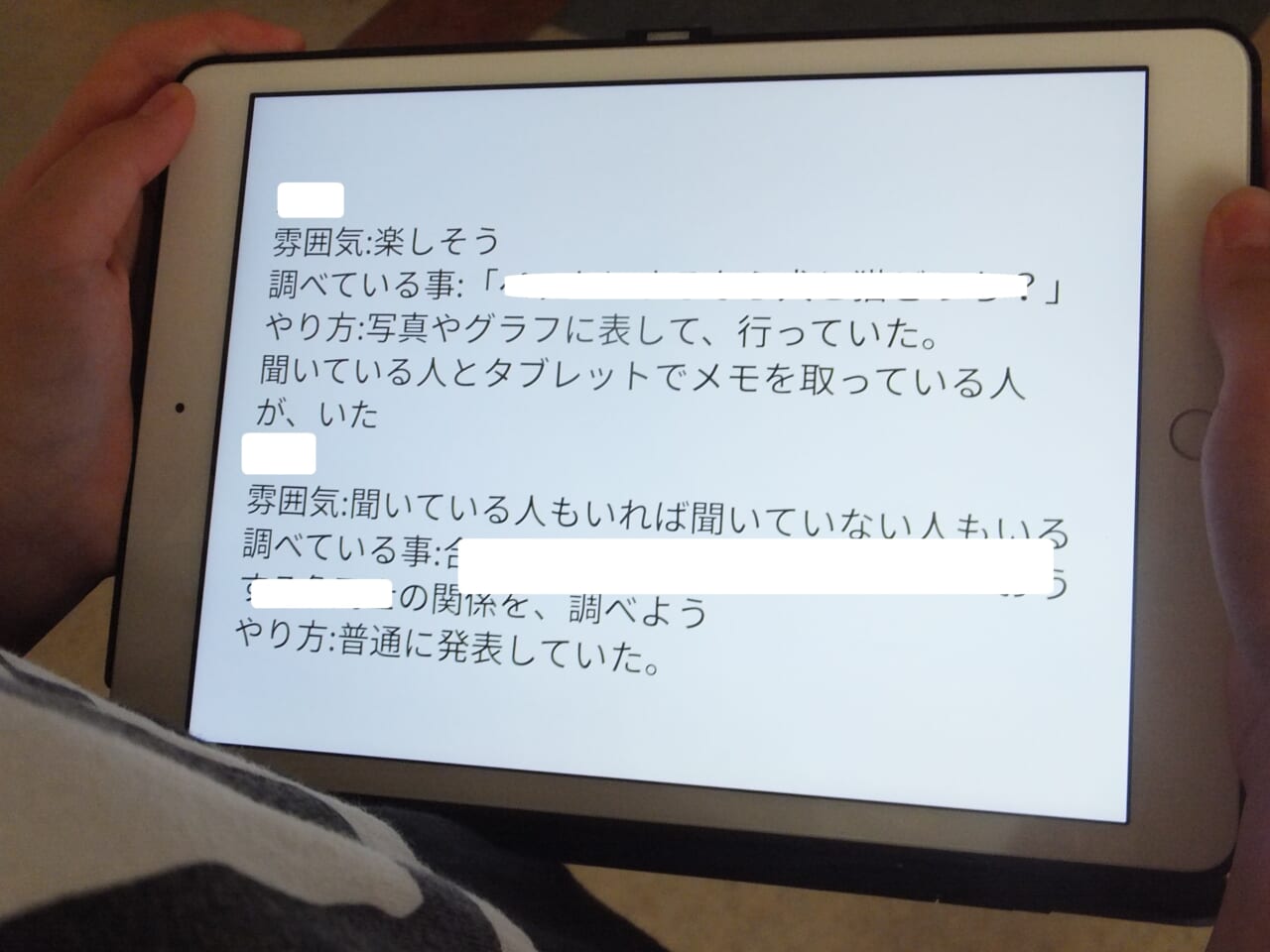

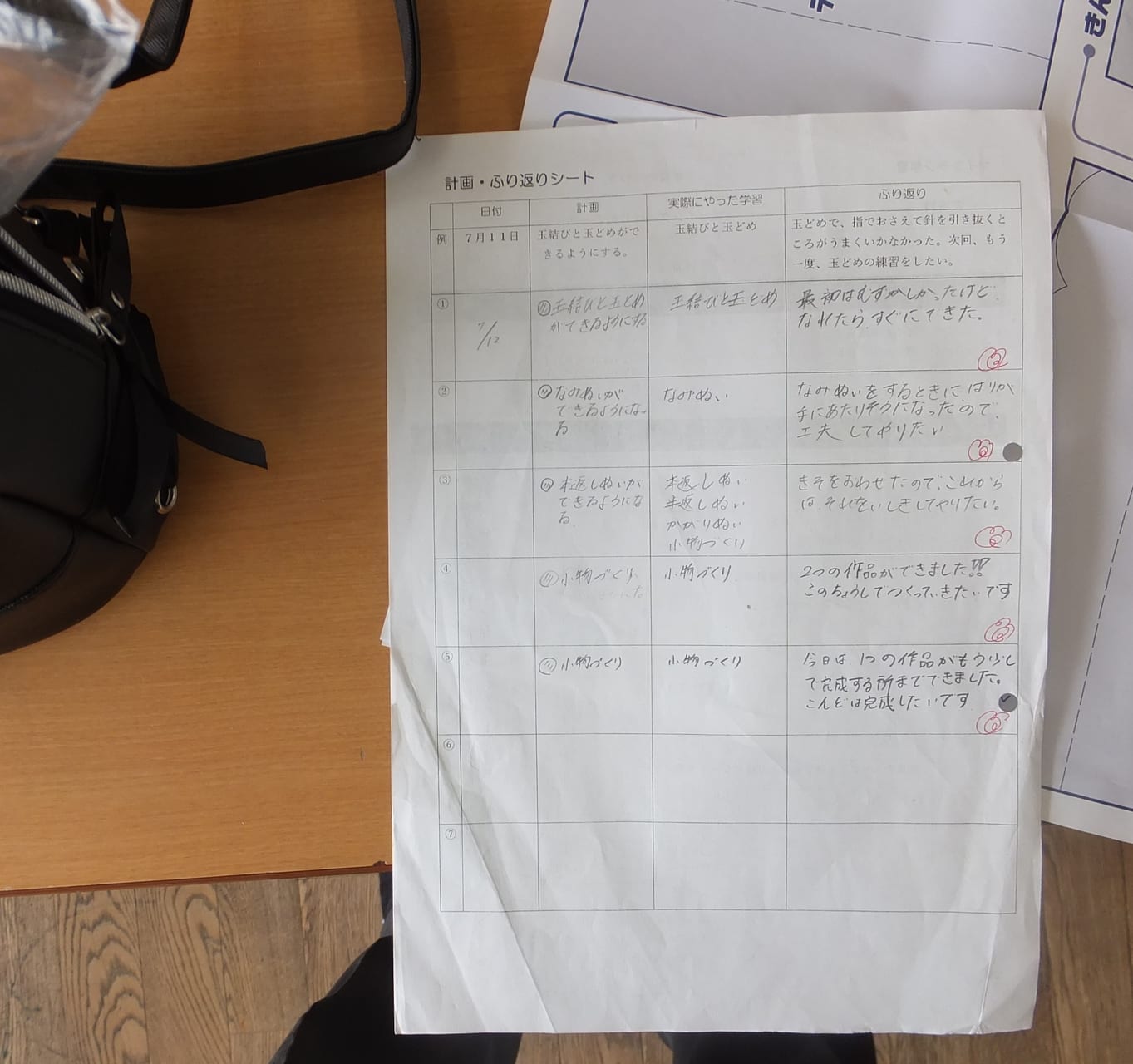

計画・振り返りの用紙を見せてもらいました。

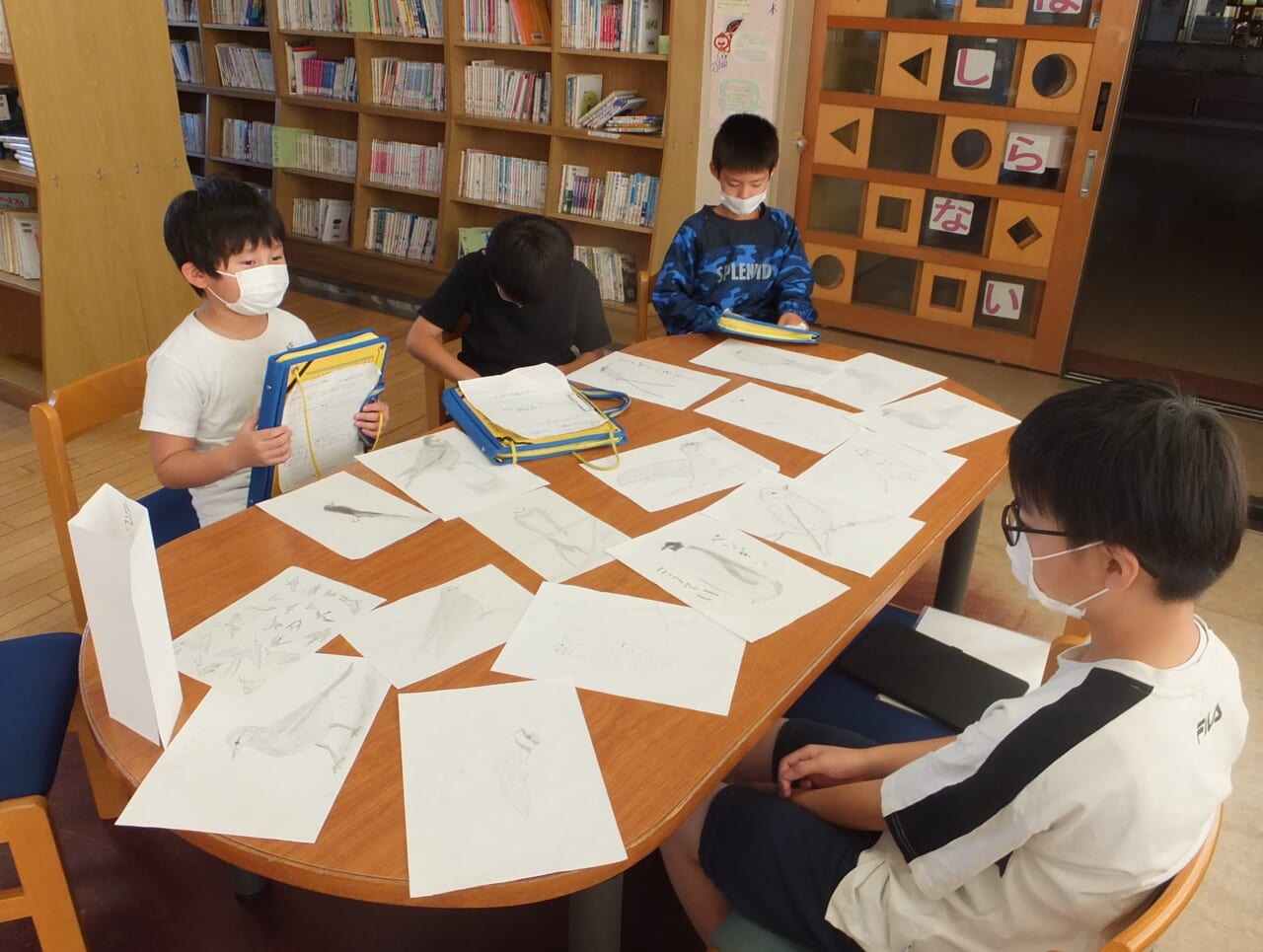

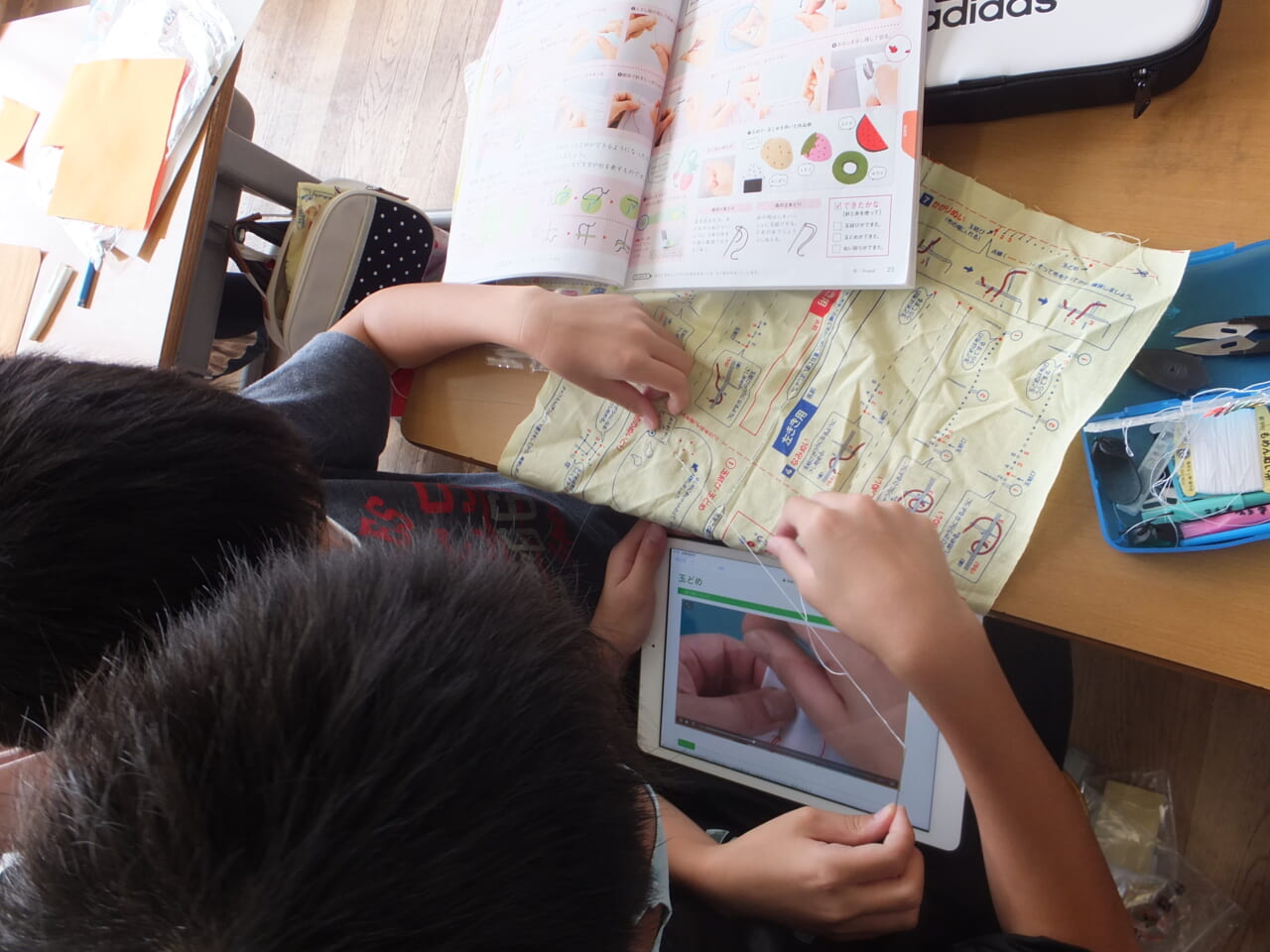

ちょっと余裕があるのか、集まって楽しそうに縫い進めています。

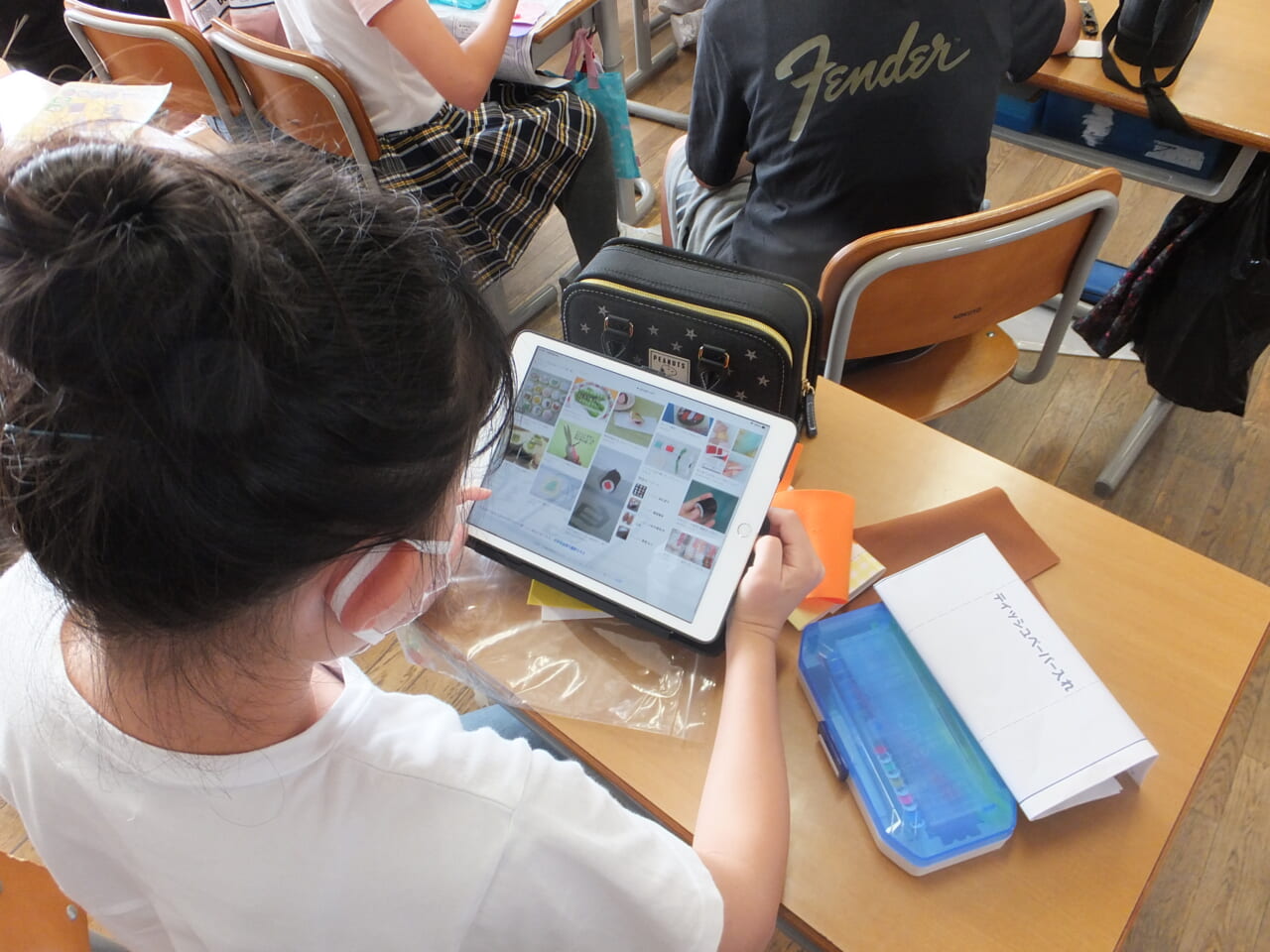

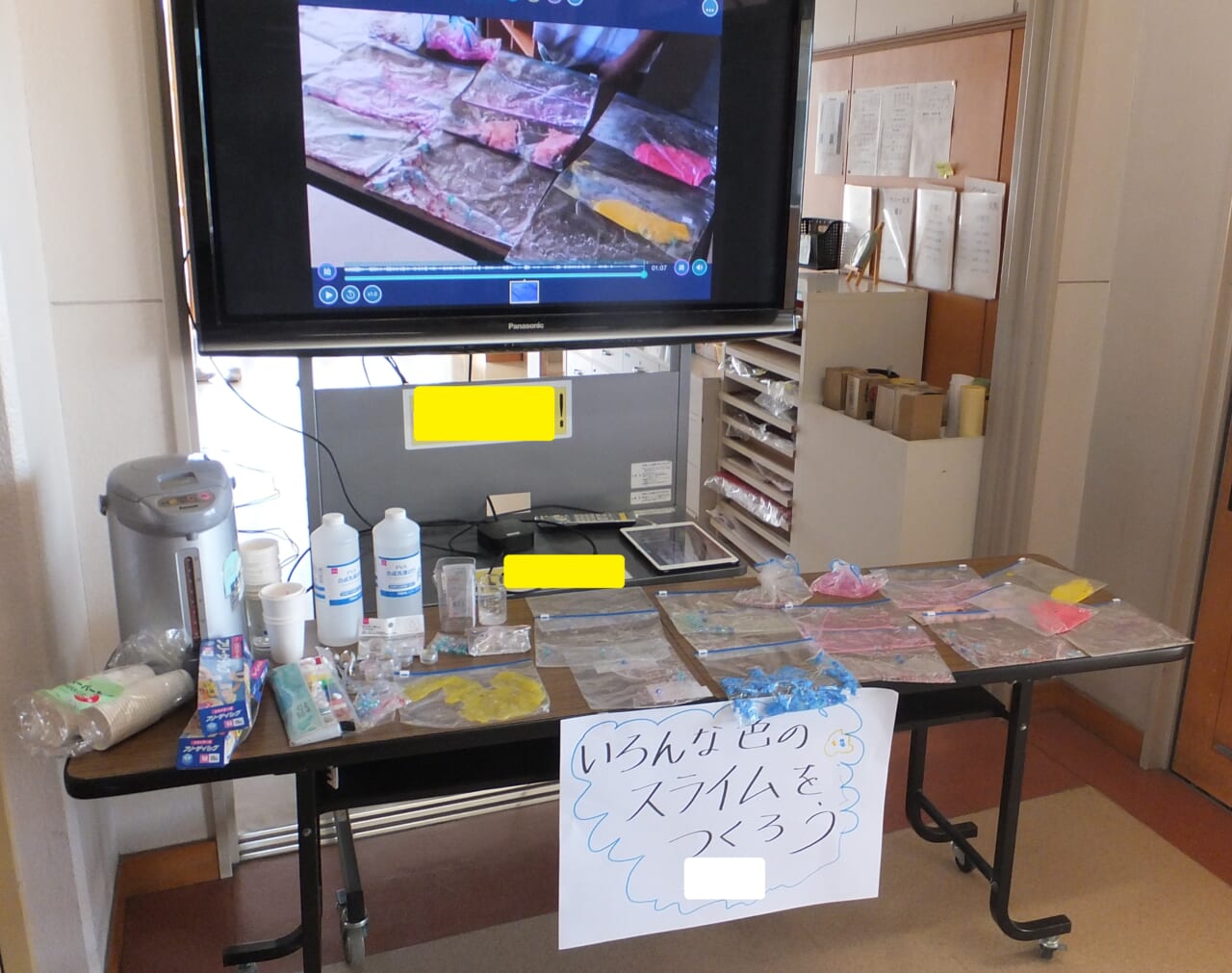

タブレットを使って「玉どめ」を学び直し。意外に難しいので、身に着くまで繰り返して。

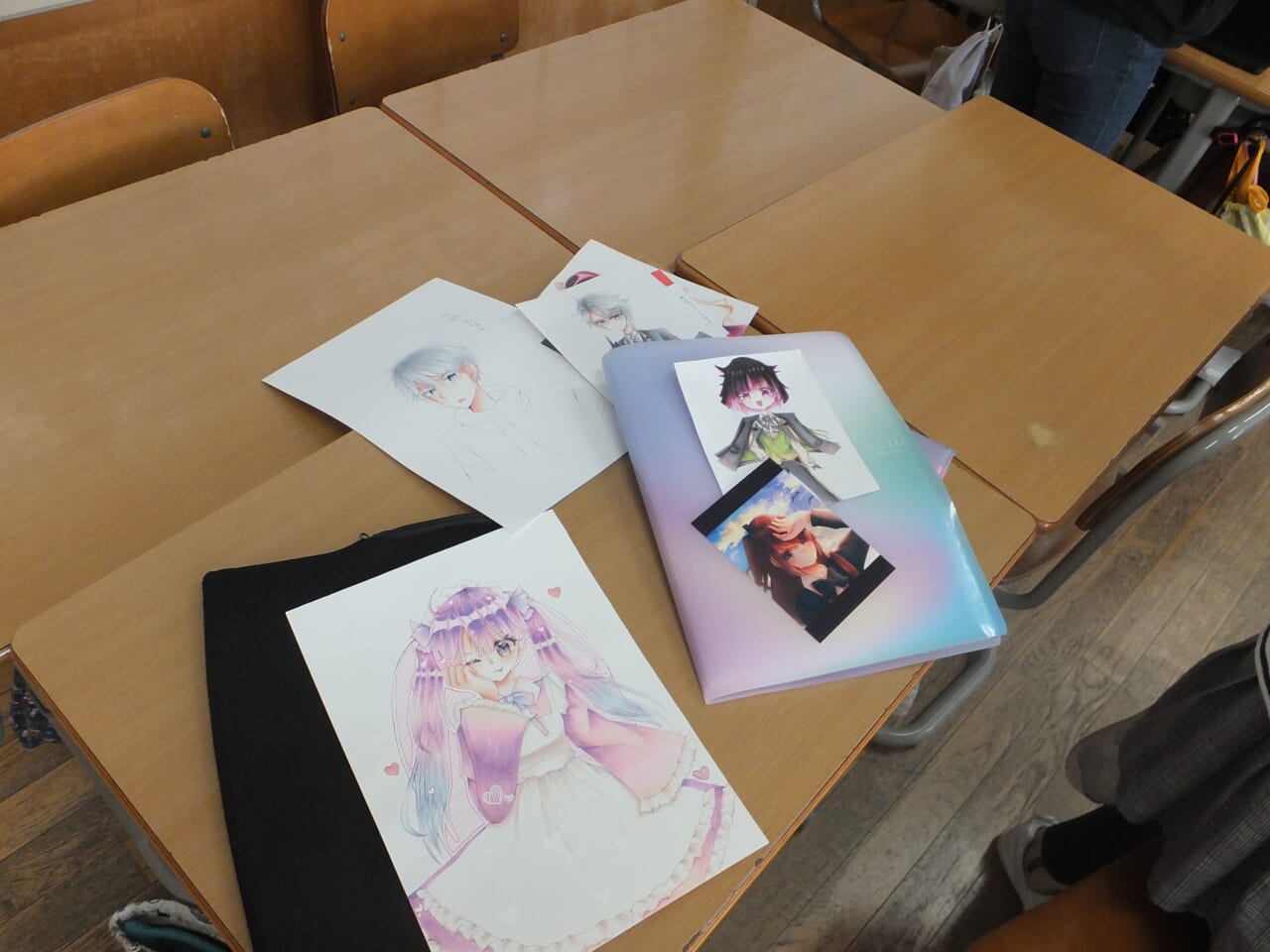

計画より早く進んだので、次に作るものを探しています。魅力的なものが並んでいます。