今朝は台風8号の影響が心配されたのですが、皆様のご配慮で、子供たちは無事に登校することができました。ありがとうございました。

今学期は今日を含めて残り二日。締めくくりです。

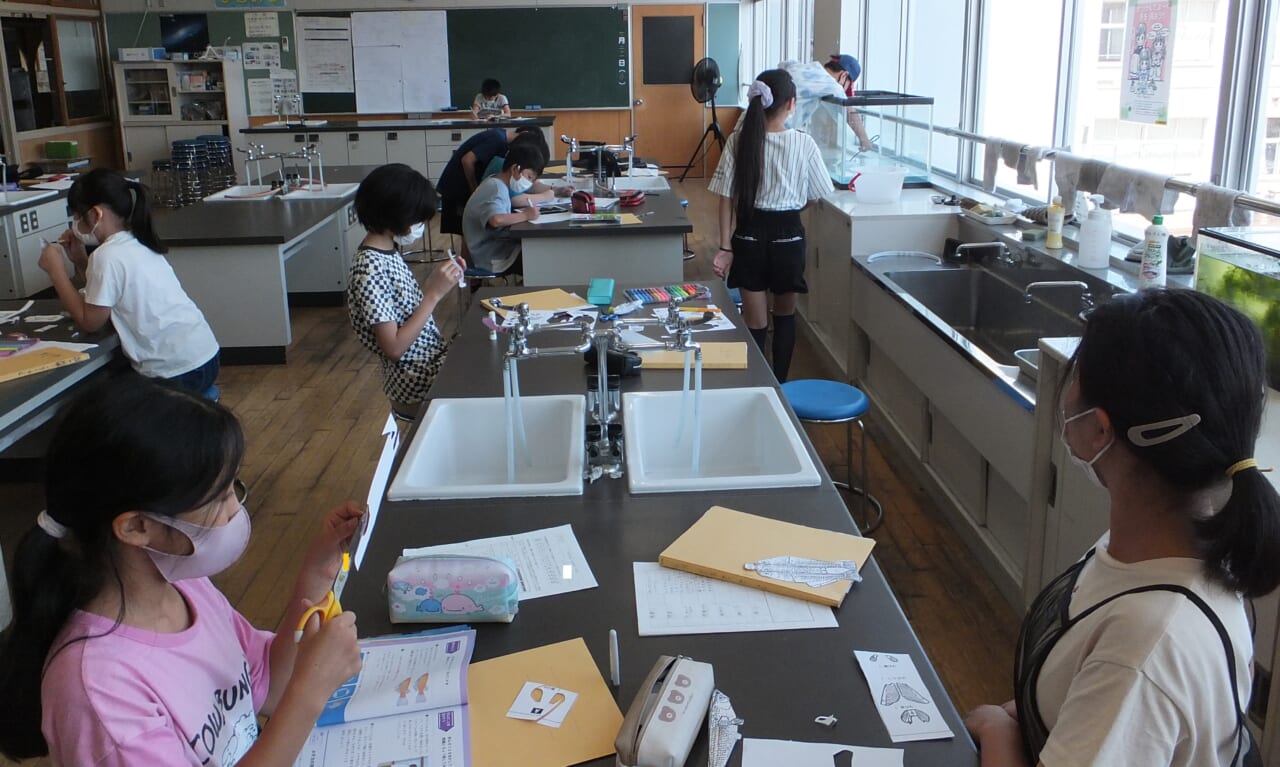

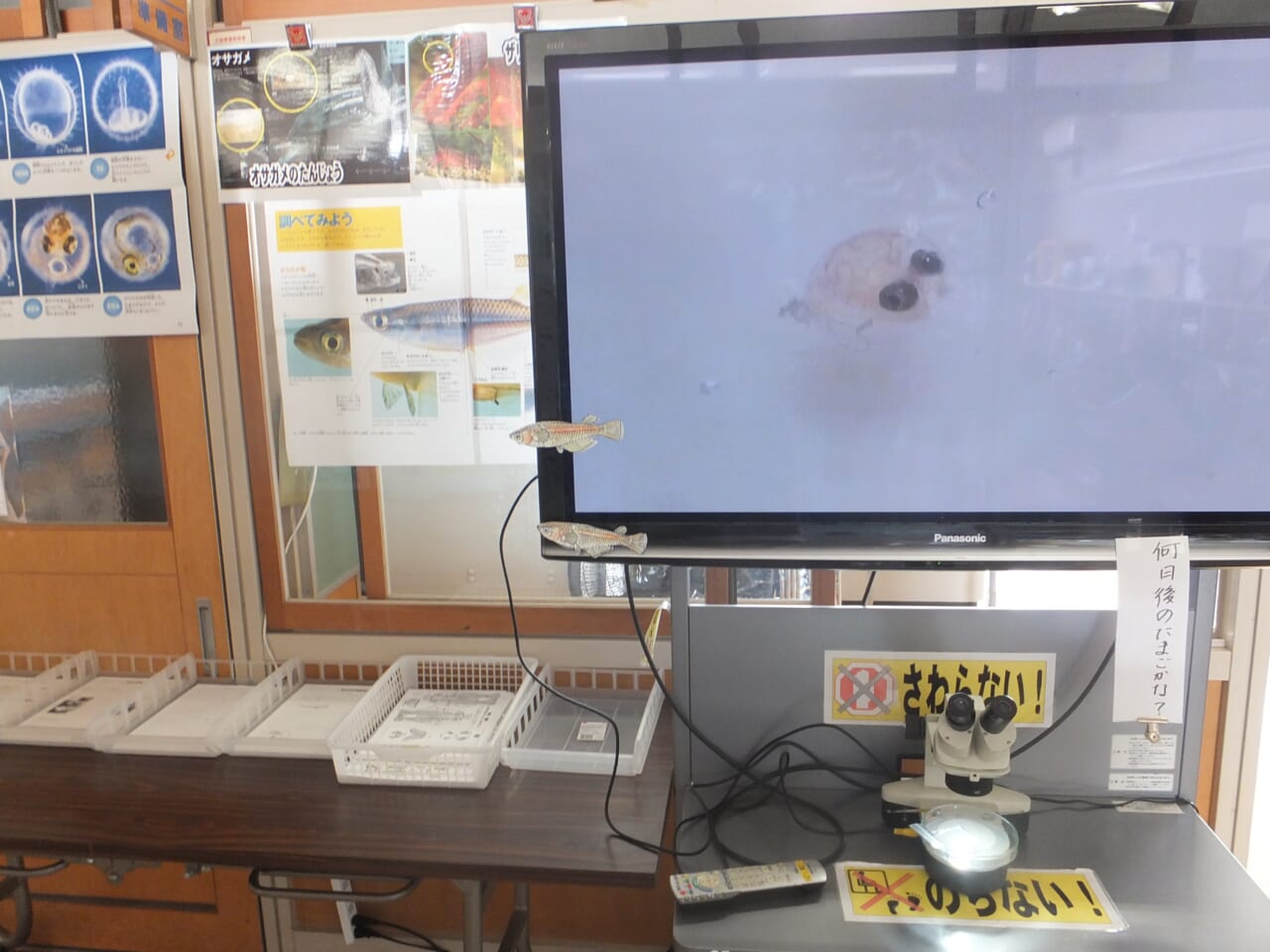

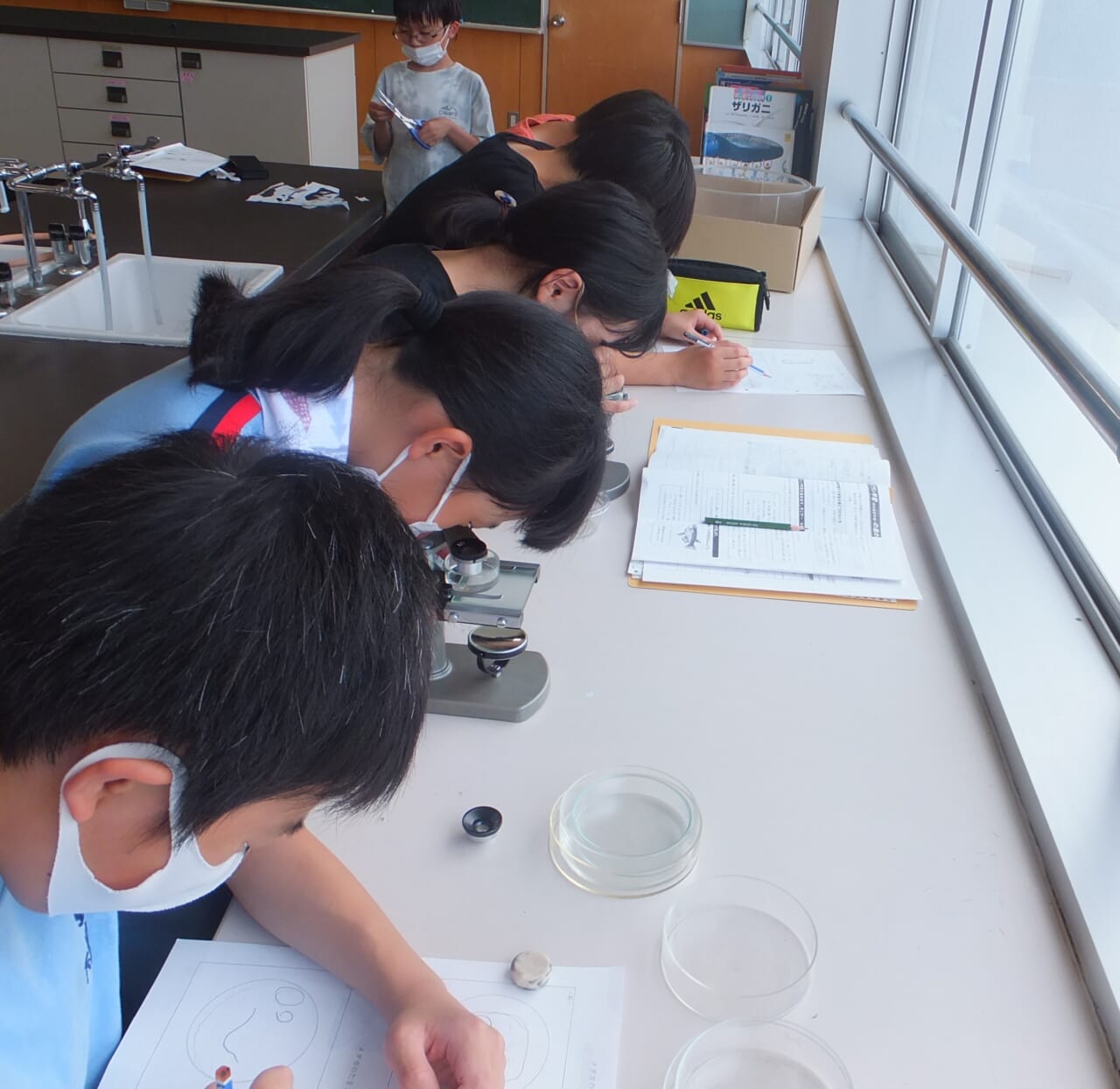

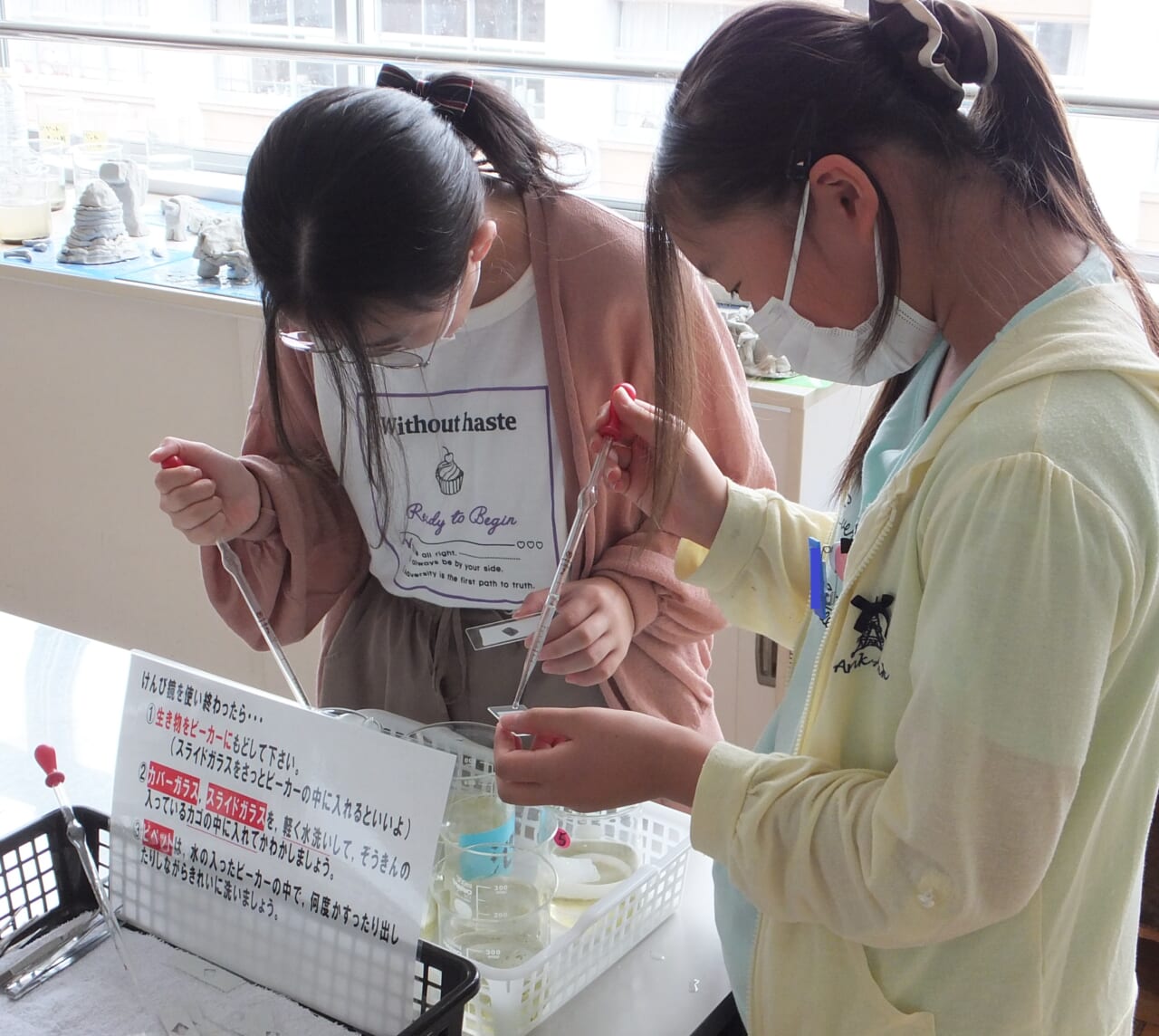

「何がいるの」と尋ねると、「何かがいるので、それを顕微鏡で確かめている」とのこと。大切な理科の学びです。

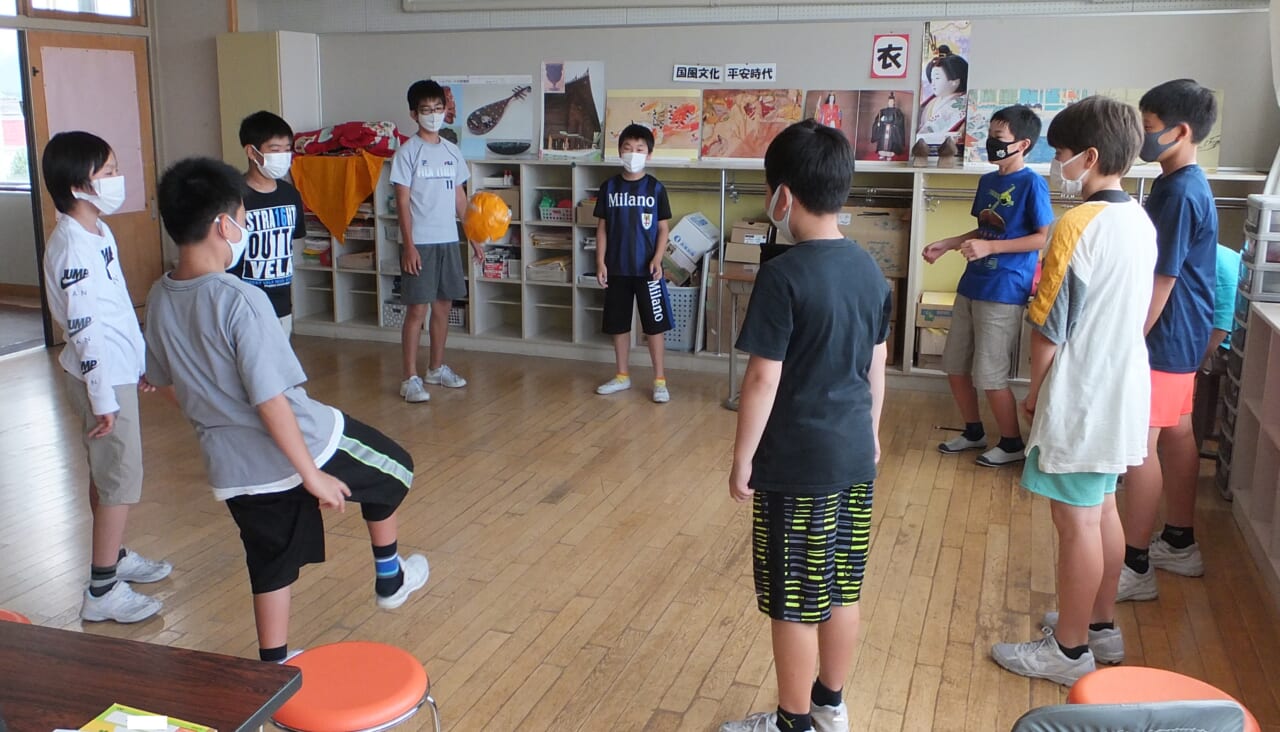

彼らの名誉のため(?!)に申し上げますが、「蹴鞠」の体験です。残念ながら鹿皮ではありませんが、大きさや重さは復元されています。

蹴鞠は、『枕草子』に「様あしけれど、鞠もをかし」と取り上げられており、『源氏物語』にも登場します。

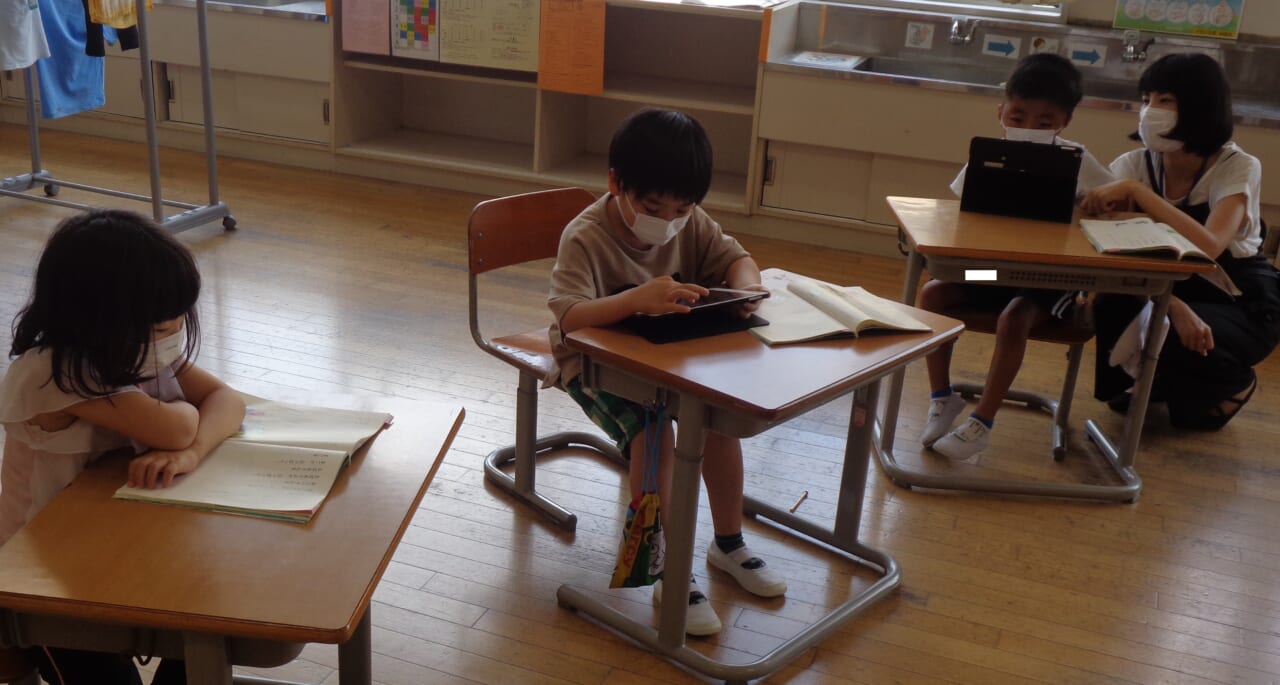

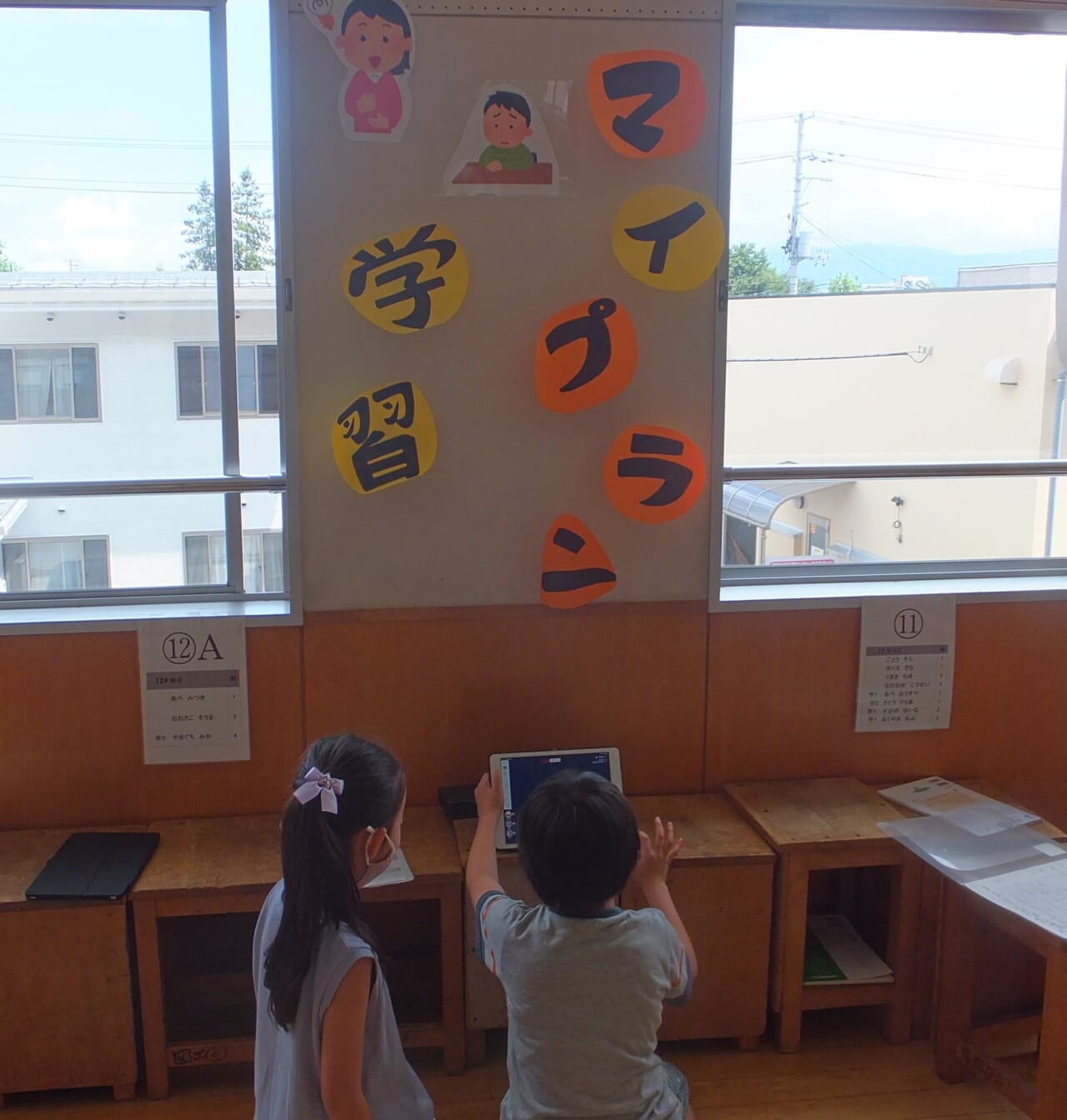

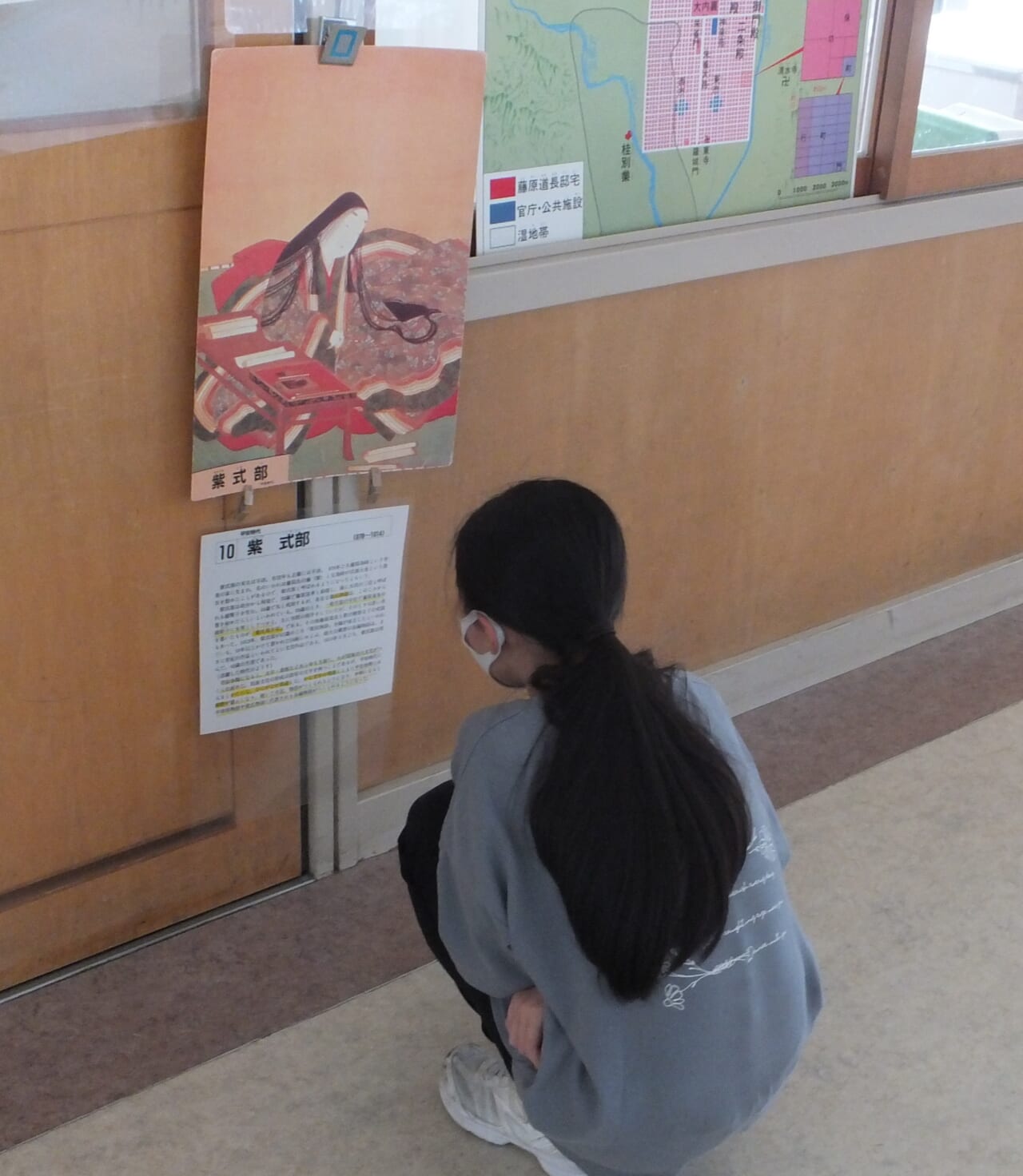

『源氏物語』といえば紫式部。文字通り向き合っていました。こういう姿が、「学んでいる」ということなのでしょう。

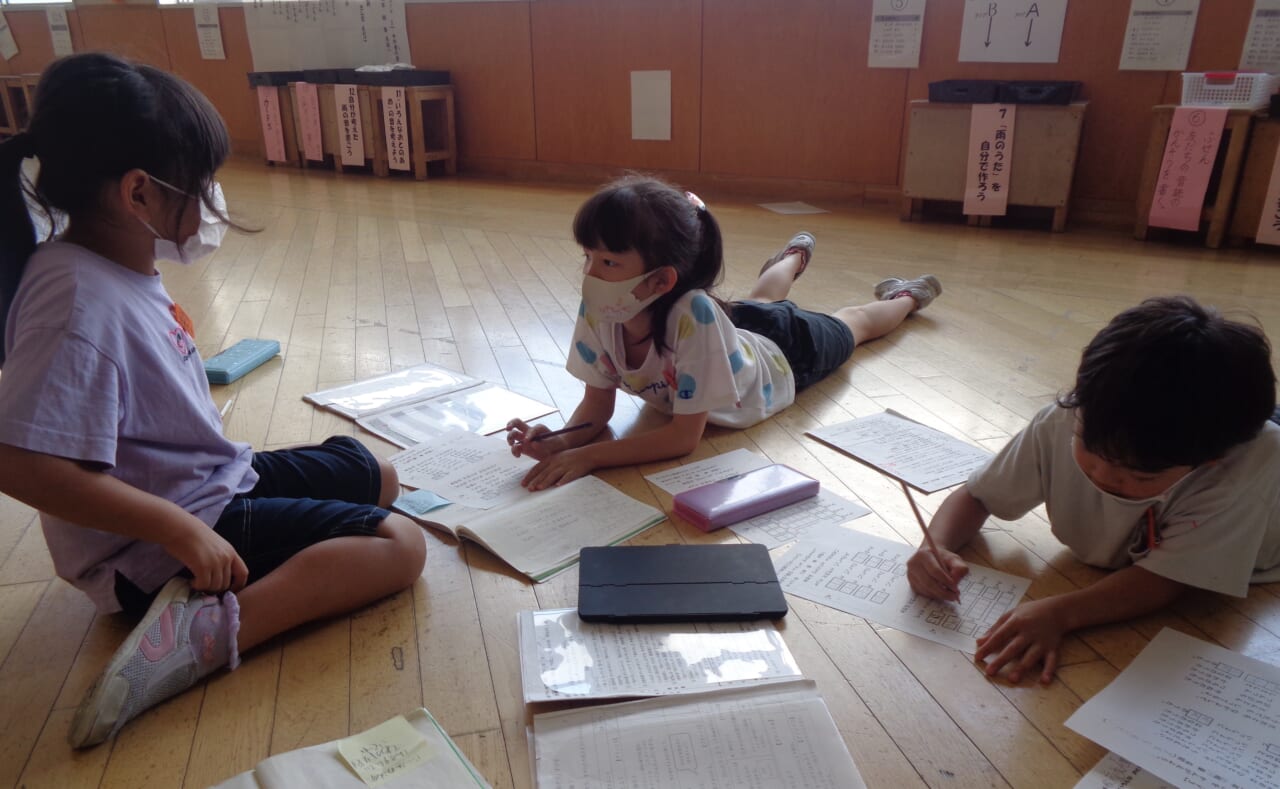

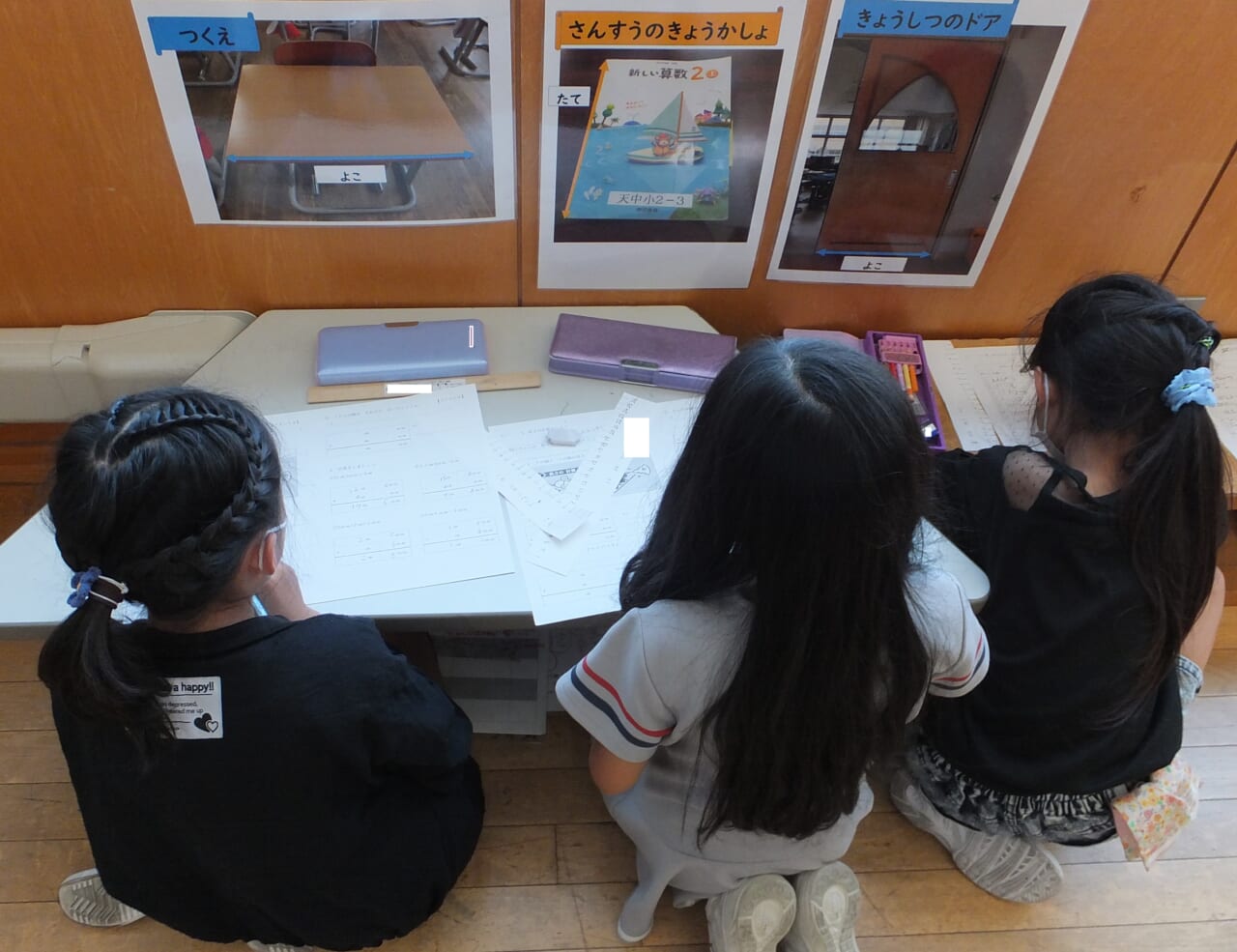

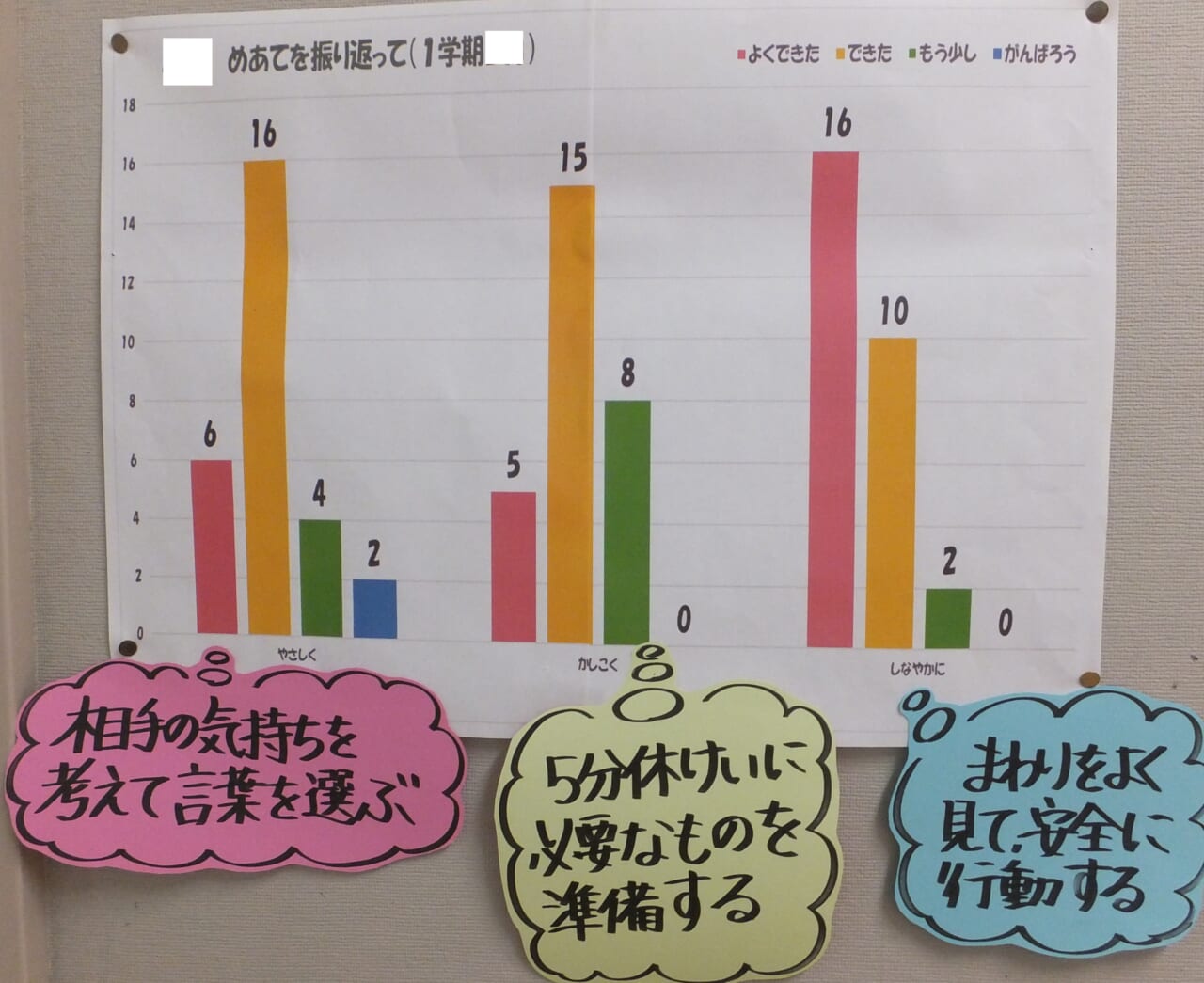

振り返りの時期です。自分のめあてについて評価しています。

めあてについて、学級での振り返り。「相手の気持ちを考える」のは大切だけど、確かに難しい。

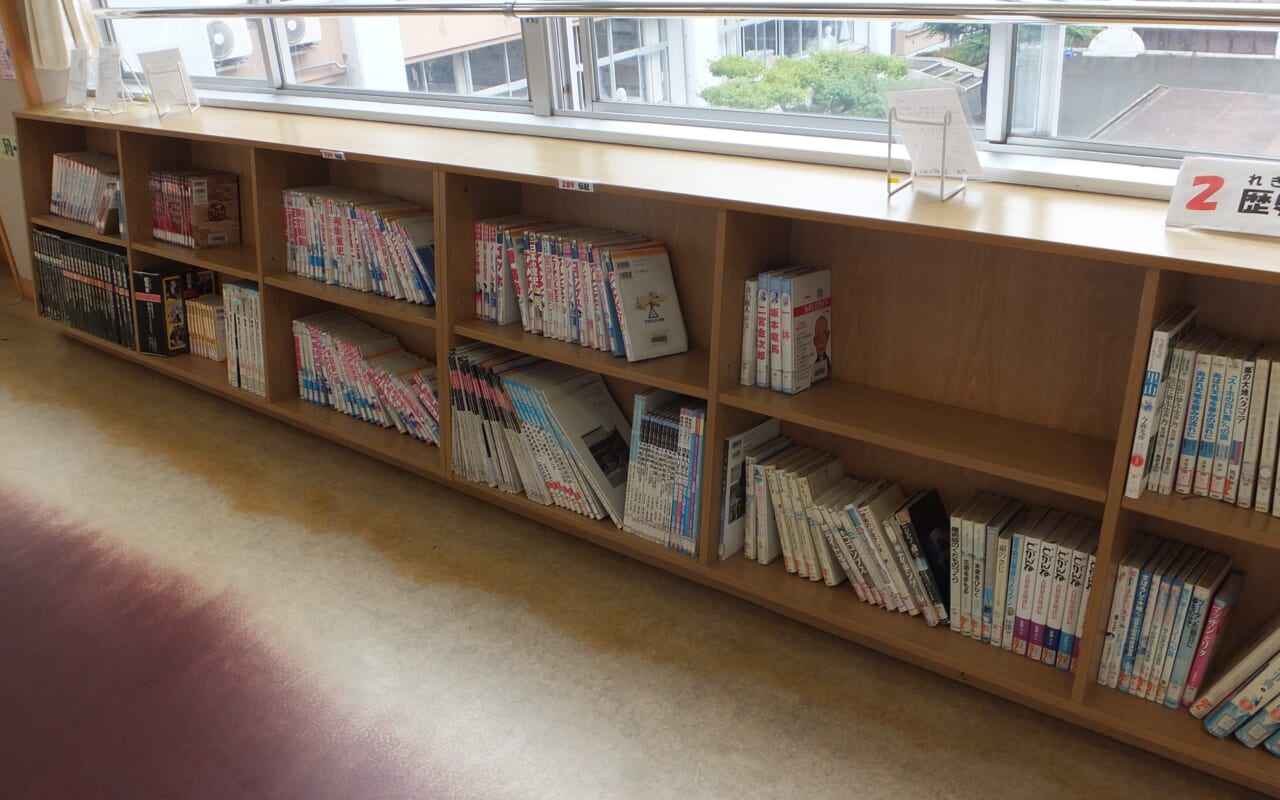

夏休み前の蔵書点検を終えました。すべての本が「完全に返却」されました。保護者の方々にもご協力いただきました。感謝申し上げます。

休み前の貸し出しも終了しています。今回の人気は「伝記」だそうです。棚の上にもあった本が、今では残り少なくなっています。

こうしたことは、日々の授業とも関連しています。休み中の読書生活もさらに充実するよう願っています。