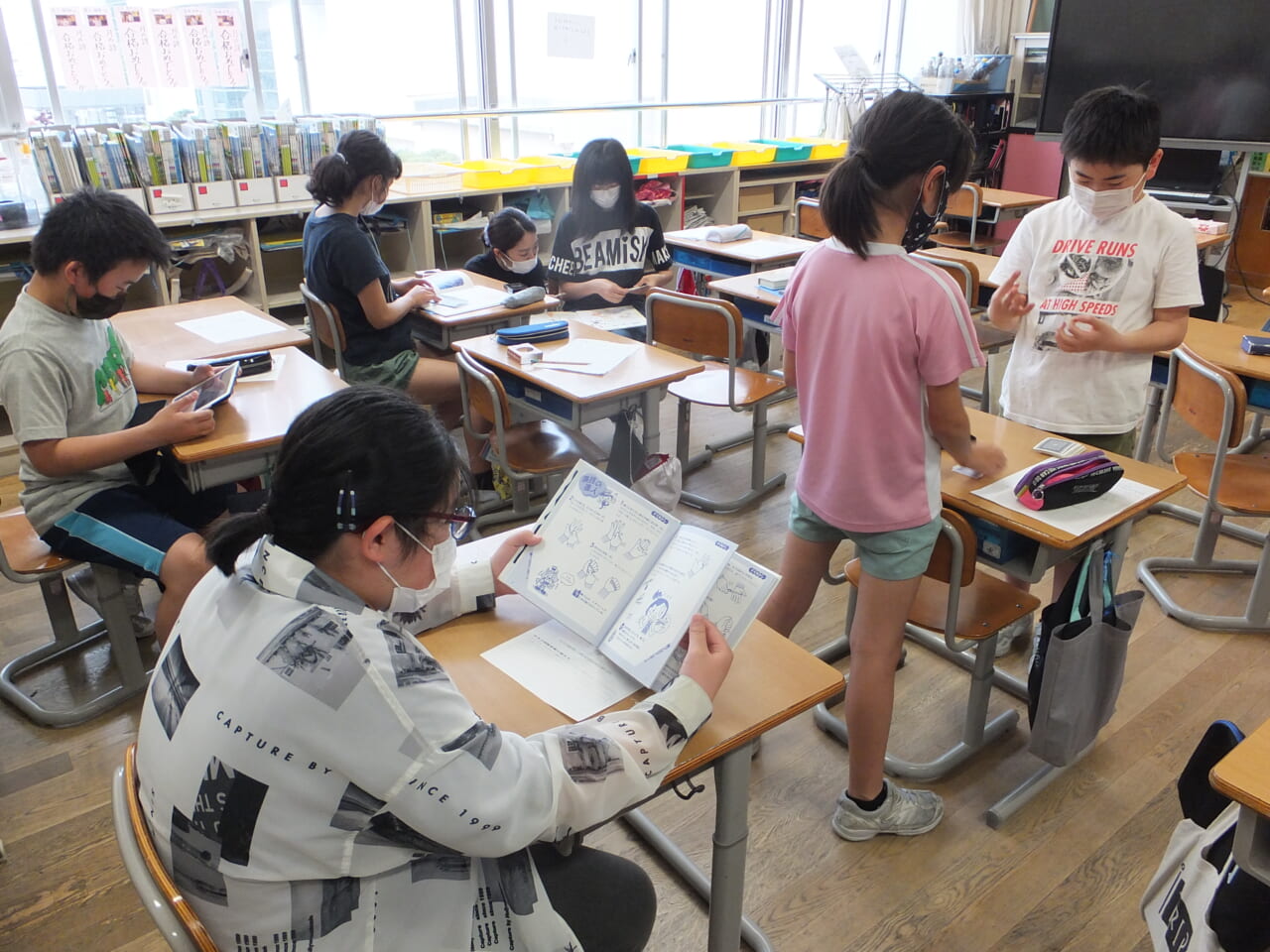

前回の活動の後、子供たちの実行委員と教職員の打ち合わせを行って、活動の改善を図りました。

毎週ここで行われているダンスも一層かっこよくなってきました。

「いい音が出ないよ」。なかなか手ごわい楽器に挑んでいます。難しさが分かっただけでも収穫。

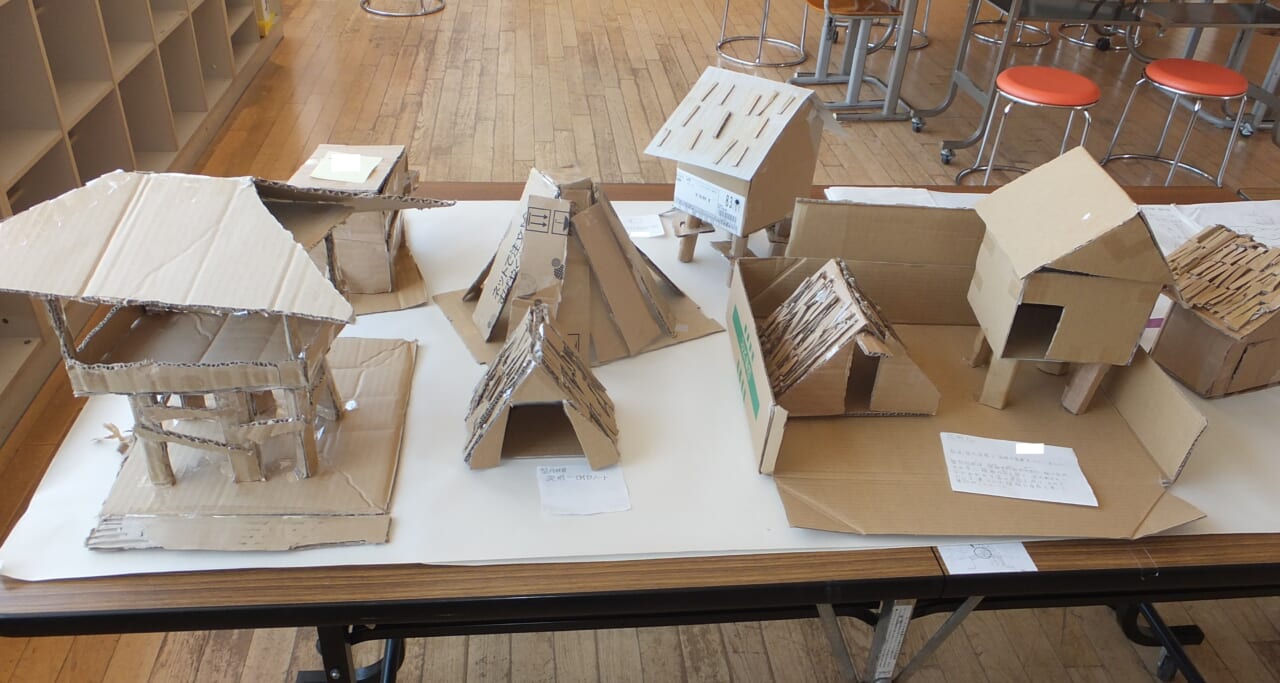

伝統的なサッカーゲーム。球が並んで見えるのは模型は・・・。なるほど。

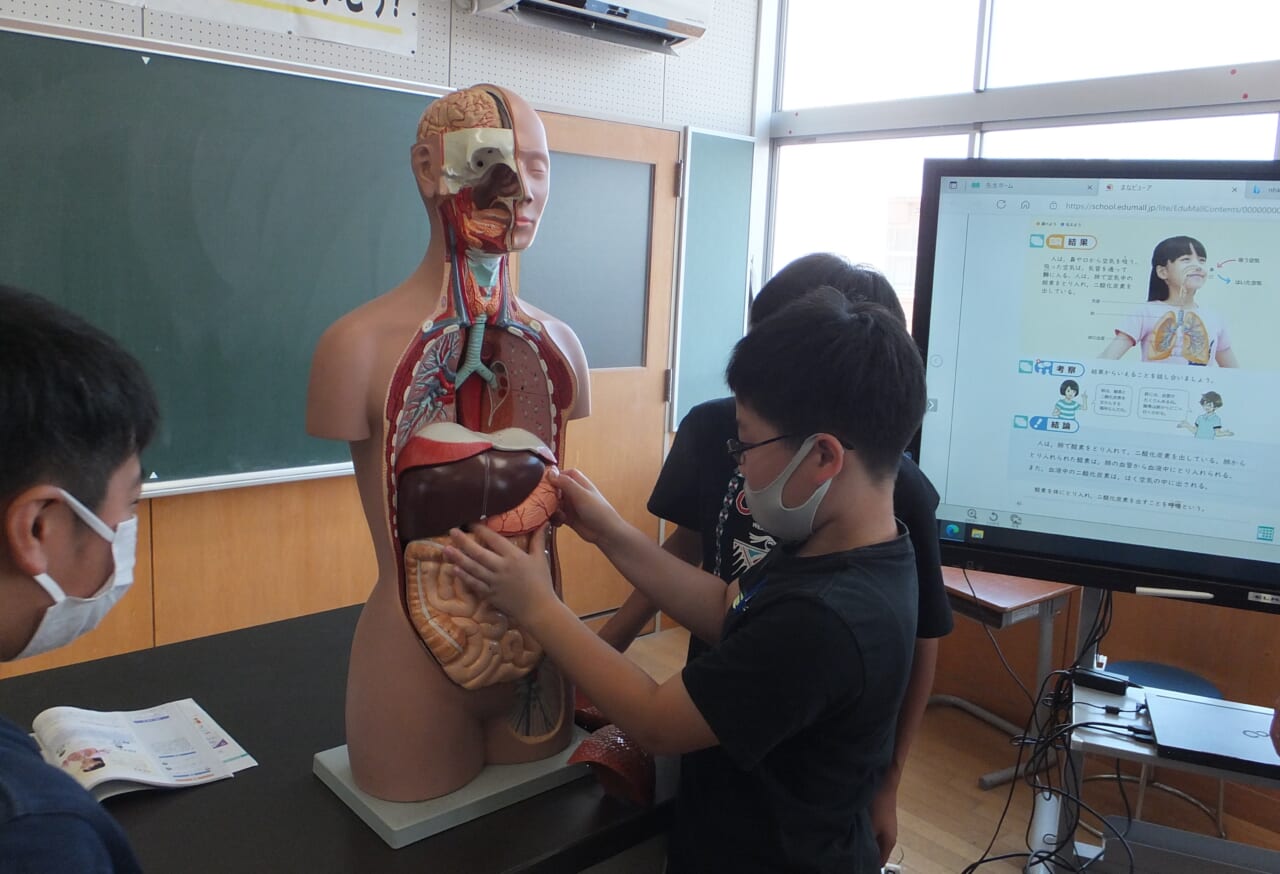

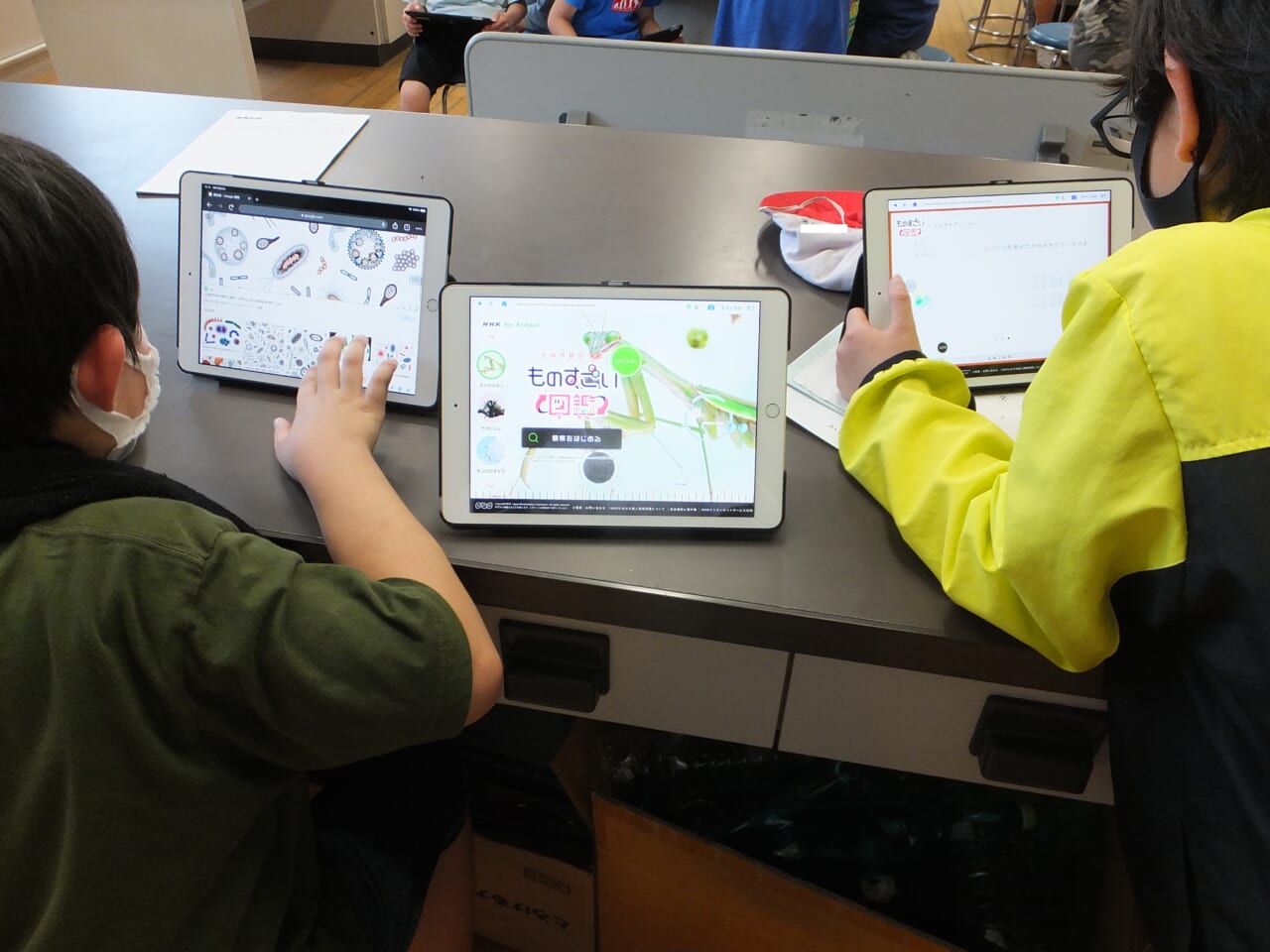

条件を変えて野菜の発芽について実験。

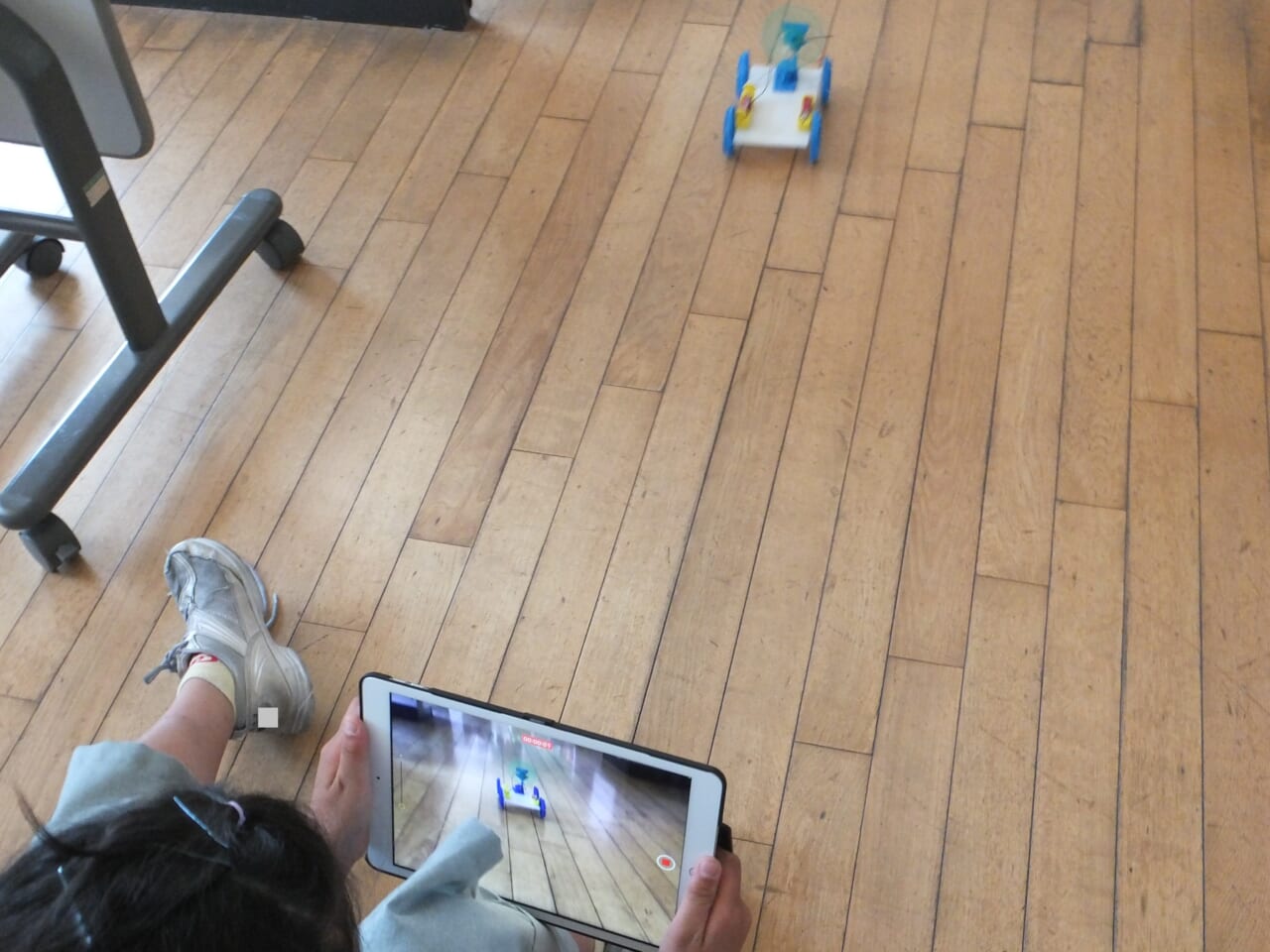

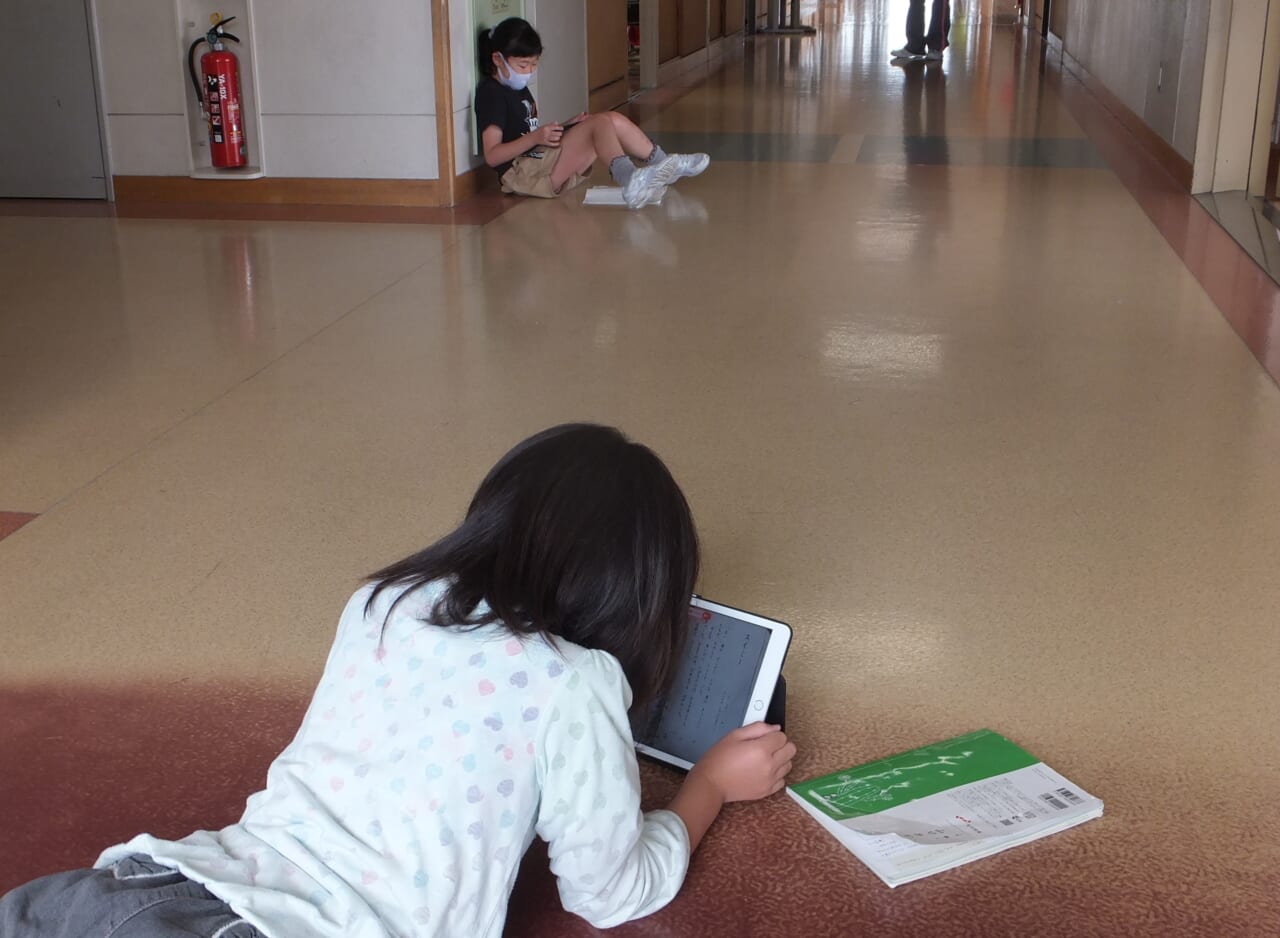

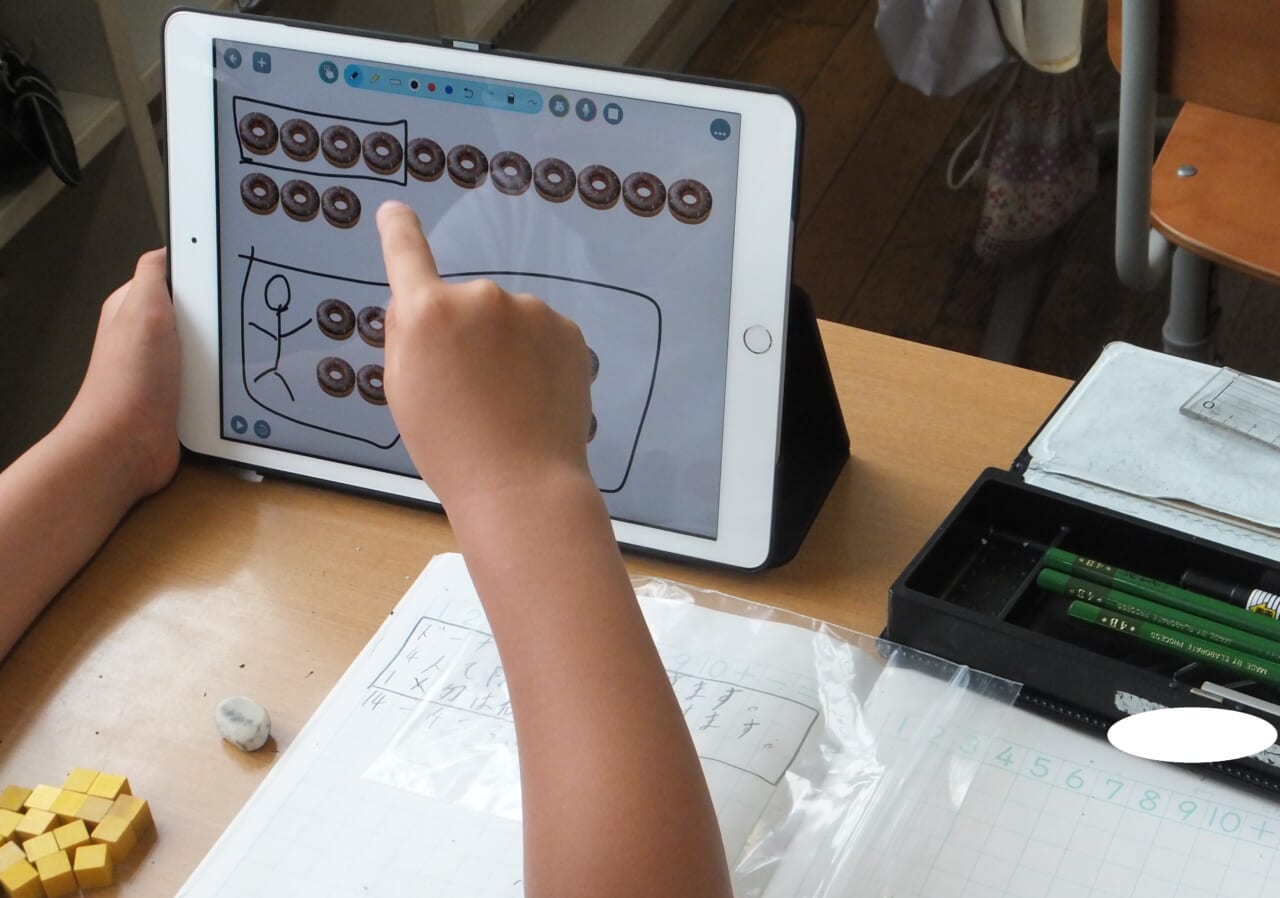

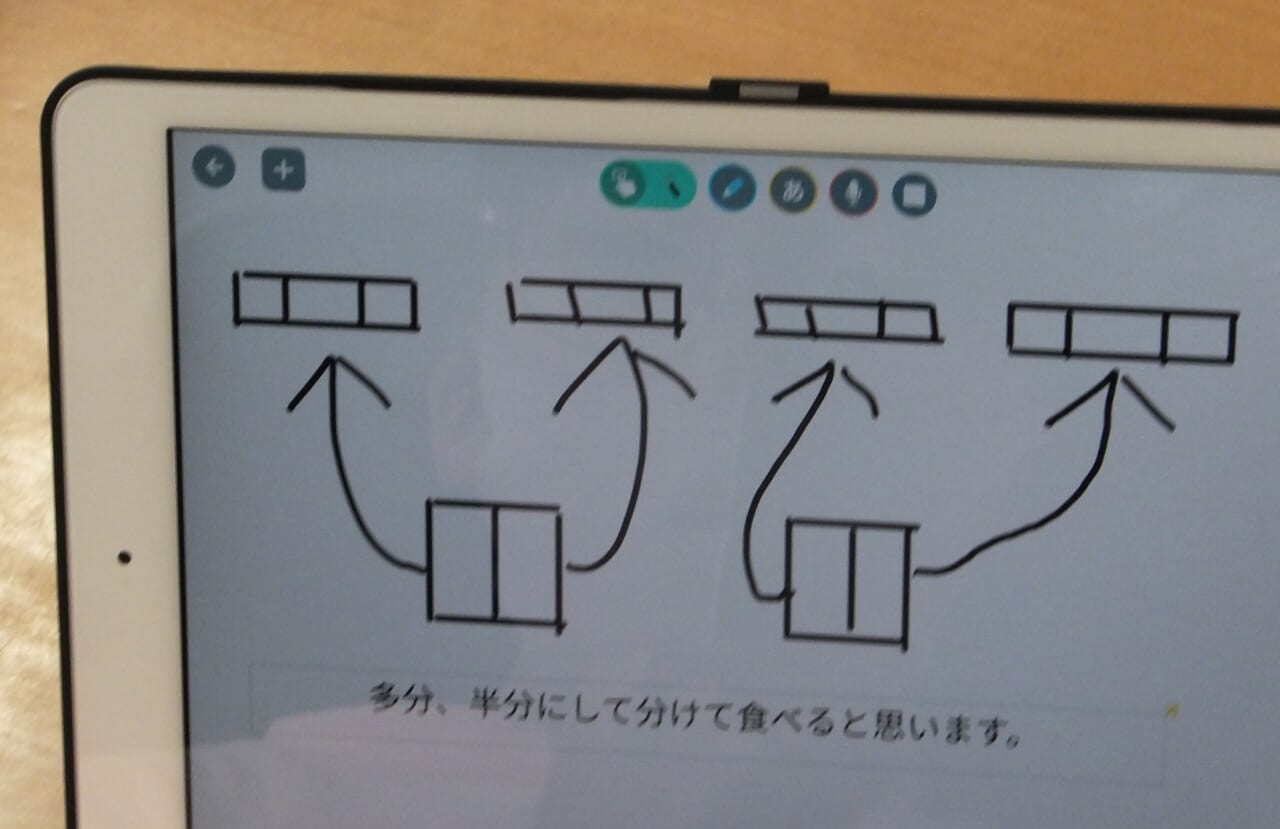

アニメーション作り。できているところまで見せてもらいましたが、すてきな作品になっています。

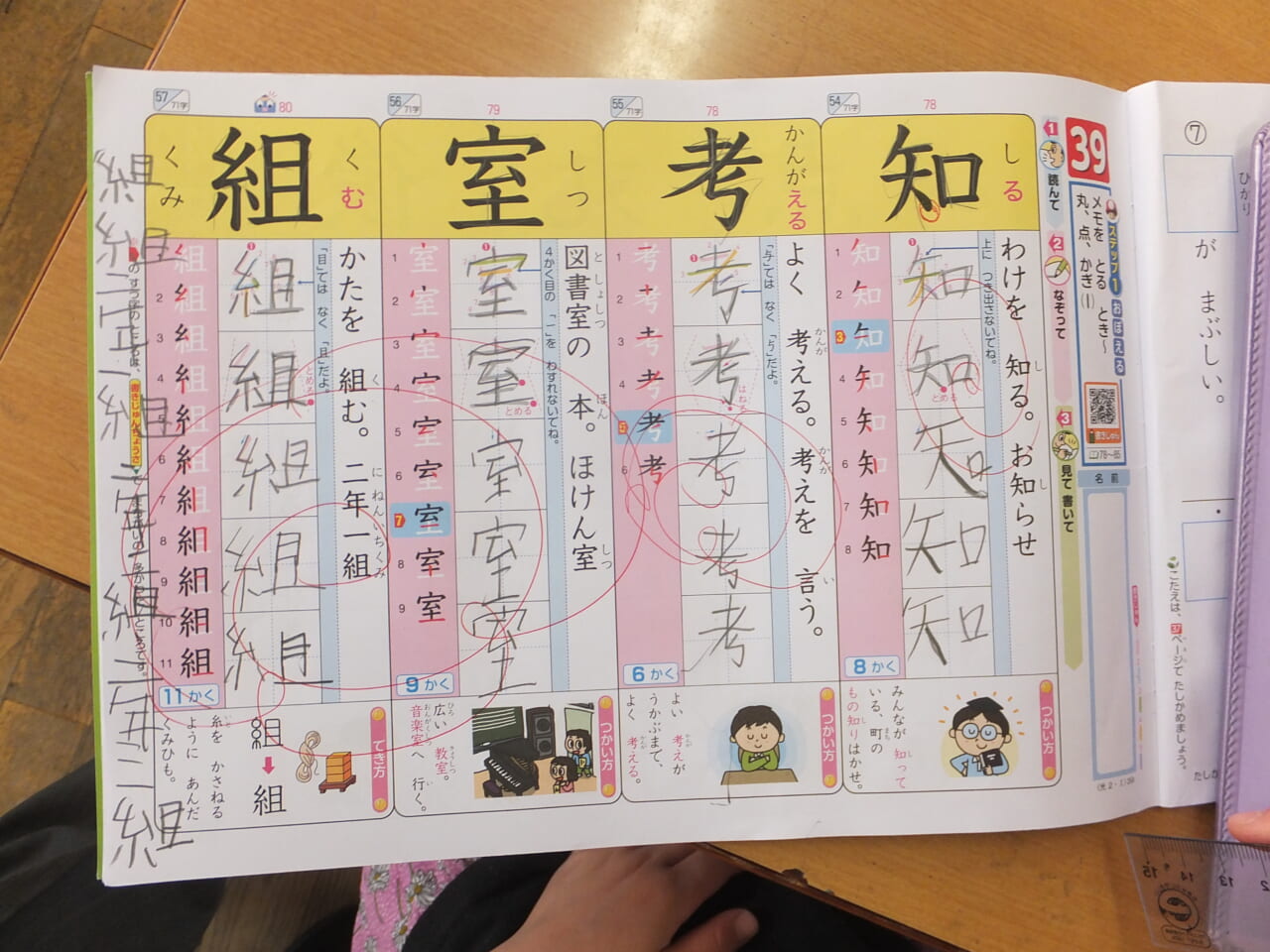

先生方のプロジェクトも進展しています。くれぐれも、無理だけはなさらないように。