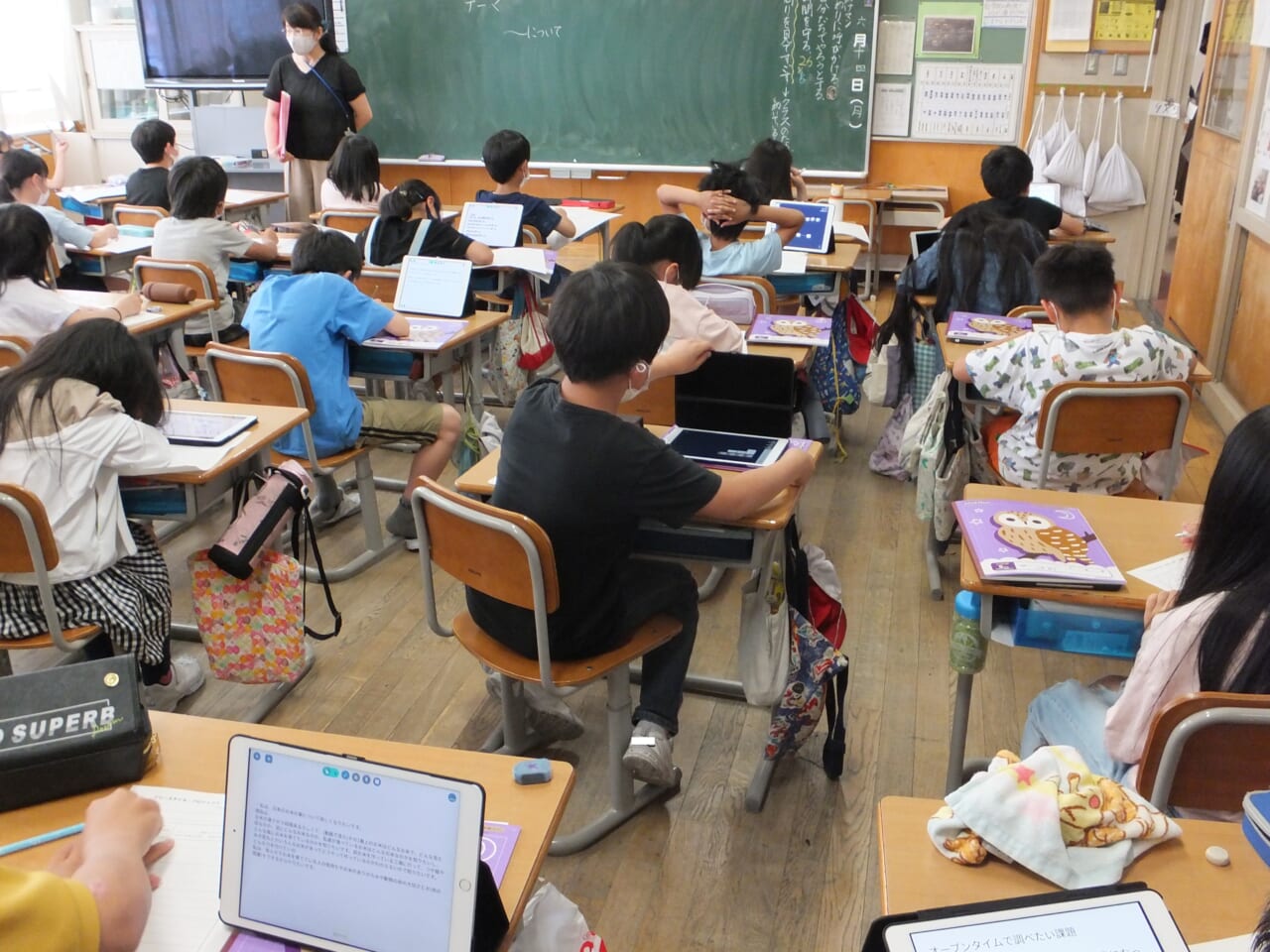

4学年以上が本日3・4校時にFSP(フリースタイルプロジェクト)の計画作りへ取り組んでいました。

「自分一人」で約20時間学びを進めていきます。基本的には個人の学びになりますが、必要に応じて仲間や先生方と話し合っています。

これからの教育の柱となる「個別最適な学び」と「協働的な学び」の姿です。

今年度からの新しい活動の「フリースタイルプロジェクト」(Free Style Project)が始動しています。

端的に言えば、4年以上の子供が一人一人自分のやってみたいことに20時間程度取り組んでみる、というものです。

「初めて」の取り組みなので、子供たちと教員が実行委員会を立ち上げて、どう進めていくか話し合っています。

学校は子供たちのためにあり、その暮らしは子供たちと話し合って創られていきます。

6年の実行委員が、仲間に話し合われている内容を伝え、質疑応答を行っています。

これから実際にやってみて、こうした話し合いを何度も積み上げていく必要があるのでしょう。

学びの主体は子供たちです。計画を立て、実行して、修正することの繰り返しが財産になっていきます。

どんな活動をしようとしているのか・しているのか、子供たちに尋ねてみてください。大きな励みになるはずです。

3日の午後、租税教室が行われました。講師はPTAの役員もしてくださっている森谷和則さん。

今回は東北税理士会常務理事としてのお話。

教育費として、6年生だけにでも1年間に約1億円の税金が投入されているそうです。そして、これがその1億円。

お金の話をタブー化せず、日本の財政についてもしっかり考えられる大人になってくださいね。

3日の夕方、教職員の心肺蘇生法研修会が行われました。例年は講師を関係機関にお願いするのですが、今年は新型コロナの影響で講師を受けてもらえませんでした。それでも、こうした大切な研修会をしないわけにはいかず、養護教諭を中心に学び合いました。

最後は、今日の中間休み。図書室で調べて、チョウの卵を採りに来たそうです。体験に勝る学びはありません。身内ながら、寄り添っている支援員の姿も素敵です。