シリーズになってきたので、「理科とデジタル」のテーマで授業を観て回りました。

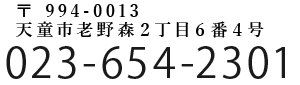

エネルギーを活用して動く車を動画撮影。タブレットの得意分野です。

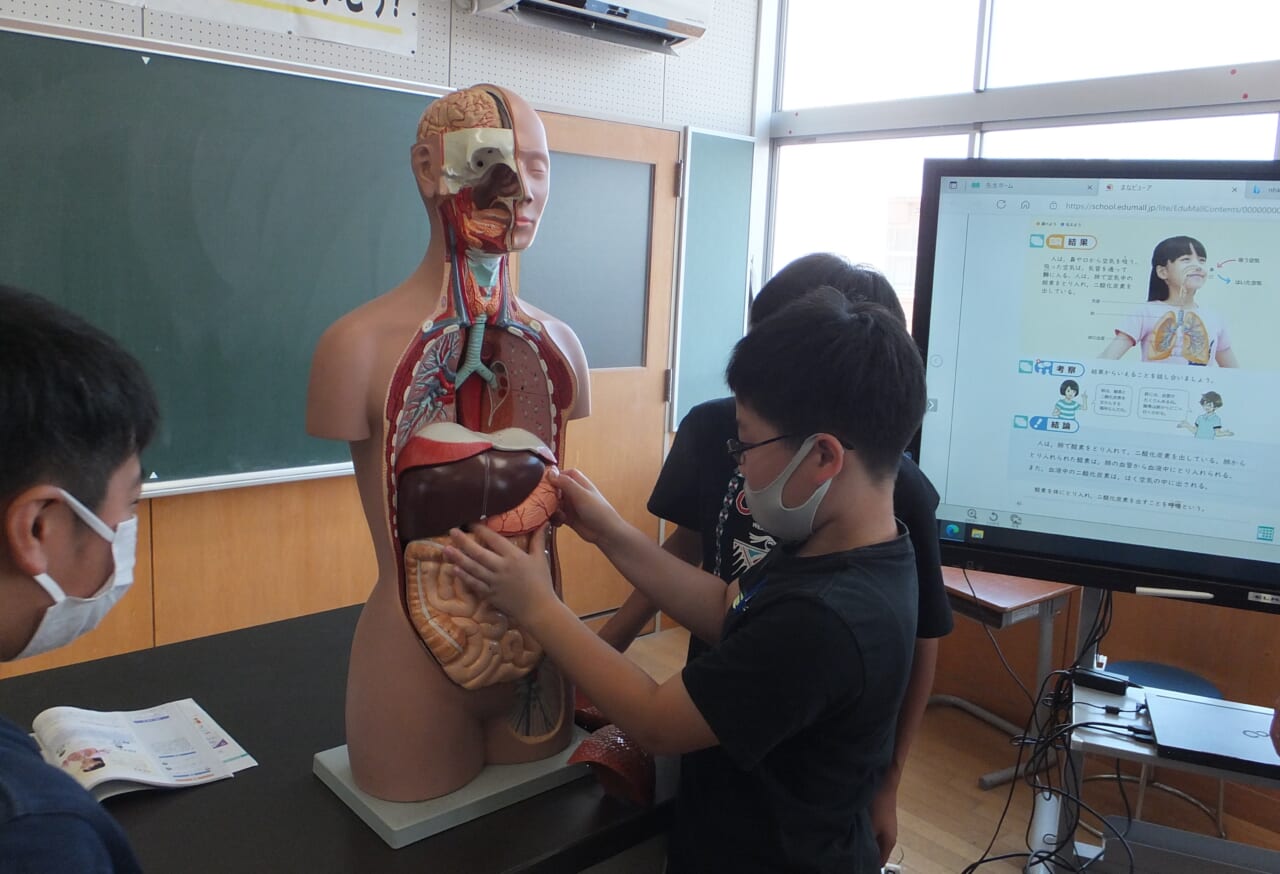

人体の学習では、デジタルより古典的な(!?)アナログの模型の方が分かりやすいようです。

二次元平面より三次元で立体的な方が質感も伝わります。

結局は、自分で実験しないと本当の納得は得られないのかもしれません。

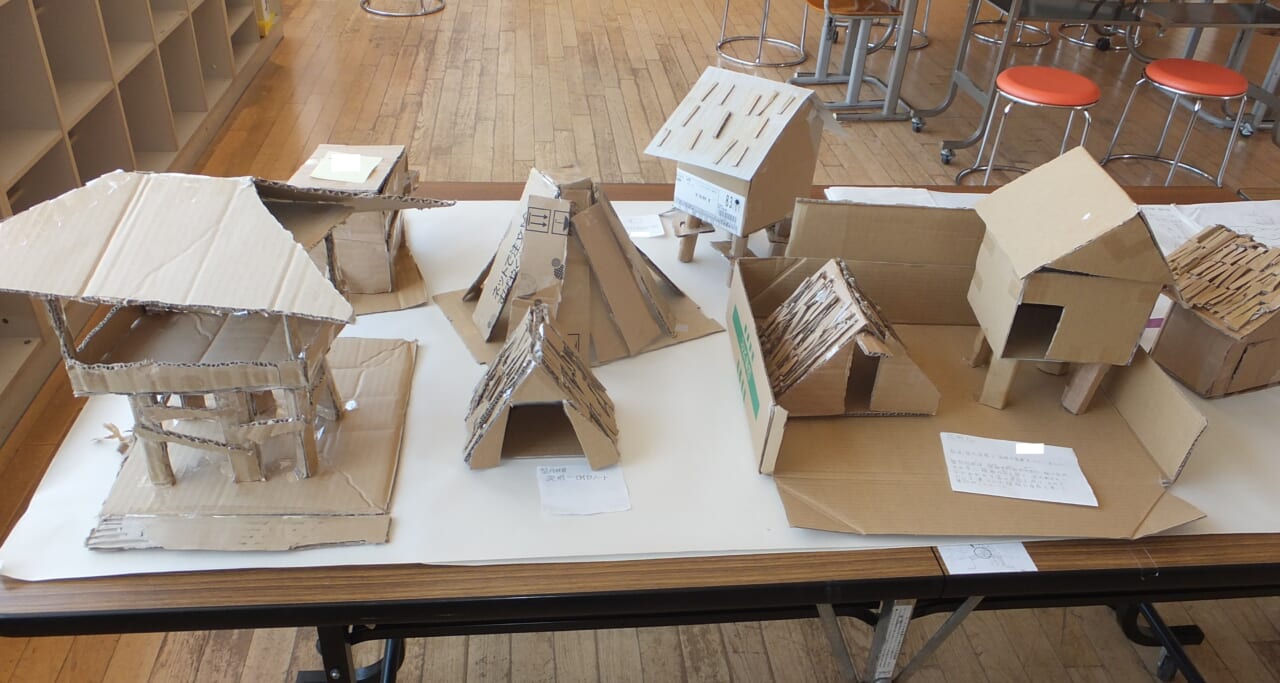

社会科の学習でも、自分で実際に作ってみると模型であっも構造や工夫への理解が深まります。

「使うべき時に使う」ことが、デジタルと適切にかかわっているということです。